图1 正面“和合二仙”图

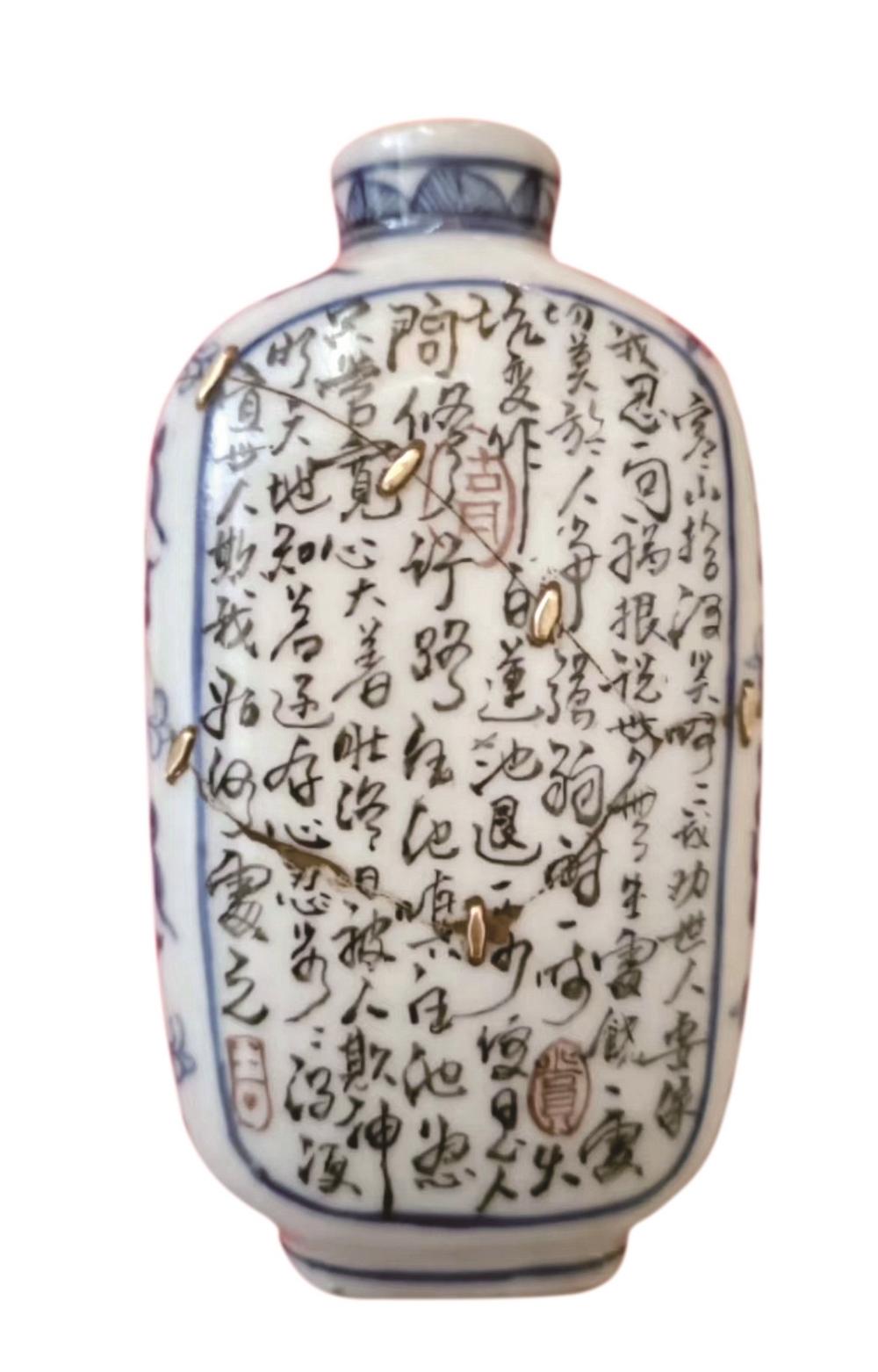

图2 背面“寒山拾得”诗

图3 底部“乾隆年制”款

■江苏南京 胡剑明

南京藏家徐文举,与笔者“亦师亦友”,他的书房叫“金陵觉悟斋”。徐先生以收藏与佛事有关的古琉璃物件而著名,曾出版过相关画册。不久前,笔者欣赏到他收藏的一只斗彩鼻烟壶,很亮眼。

这只斗彩瓷件,正面绘有“和合二仙图”(图1),松树下,展有荷花莲叶,二仙“开光”,形象互为映衬,画得生动有趣。背面题有满屏草书“寒山拾得诗”(图2),字里行间,有三枚朱色画印“古月”“赏”“吉”。整体呈长扁式,高7.1、宽4.1、厚1.7厘米,底部有横式篆书“乾隆年制”款(图3)。该壶前后两面壶体,因残裂破为多片,但并不缺少,已经被古时匠人用16颗细小的黄铜锔钉,以锔瓷工艺修复完善,方能流传至今,让今人得以欣赏到这一斗彩鼻烟壶。

这只斗彩鼻烟壶,用的是传统的锔瓷工艺。锔瓷是将无意打破的瓷器,把残裂的“缺憾”,用像订书钉一样的金属“钉子”使其“起死回生”,使其成为一种独特美。

锔瓷是中国最古老的瓷器修复技艺。相传始于宋代,《清明上河图》中就有锔瓷艺人锔瓷的情景。锔补修复后的瓷器可以耐热,受热而不开裂,盛汤水也不会漏。

旧社会,锔瓷在民间被称作“锢炉匠”,是谋生的一门手艺,是被人看不起的“下九流”行当,但是,却是人们生活中不可缺少的。因为瓷器是贵族阶级的宠物,“瓷器”一词就是“中国”,就充分体现出瓷器的价值,而老百姓往往用陶器,对瓷器是一种不可及的奢望,所以,将拥有的瓷器视为宝贝。

瓷器的弱点是易碎,每当一件瓷器破碎后,便无计可施,留着无用,弃之可惜,匠人们便开始琢磨如何将破碎的瓷器修补好,所以有了锔瓷技艺。

锔瓷看似简单,实为不易。过程中含有很多技艺,如掐、雕、焊、锔、錾、锻、铆、镶等技术,匠人匠心,需要不断探索精进。要想修复一件瓷器,必须在精细上下功夫。比如,“找茬对缝”阶段,要使破损的两块瓷片,沿着原本破裂的茬口痕迹,精准地对上,不能有一毫厘的误差。打孔和锔钉制作也十分讲究,孔大了,锔钉小了都不行,锔钉和孔要一样大,且要有一些紧配合。打孔当然更不能打穿……

修补瓷器,是传统技艺的传承,也是在帮助人们延续记忆,每修复一件瓷器,就是了解、认识、延续一段文化故事。所以我们说,锔瓷技艺,是对传统民间绝活的传承,它对中国瓷文化的发展,以及对考古、修复,具有重要的历史意义。