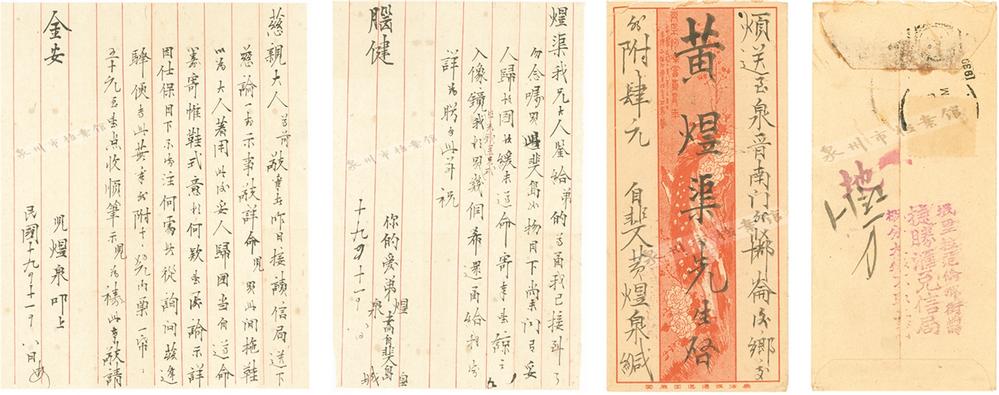

1930年,黄煜泉寄信给母亲和其兄长黄煜渠

“家书抵万金”侨批主题巡回展走进鹏山实验学校

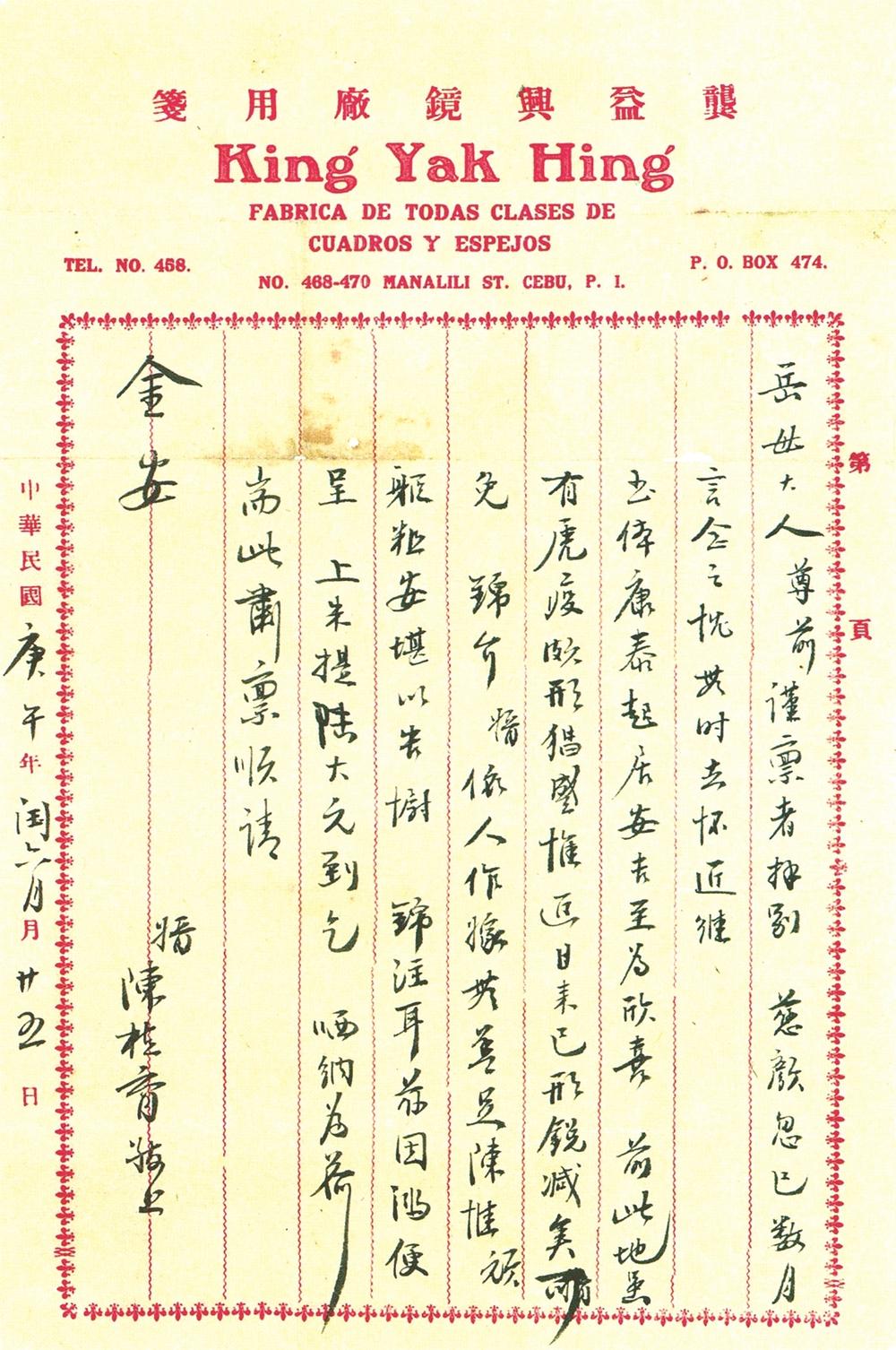

1930年8月,陈植育寄给母亲的侨批

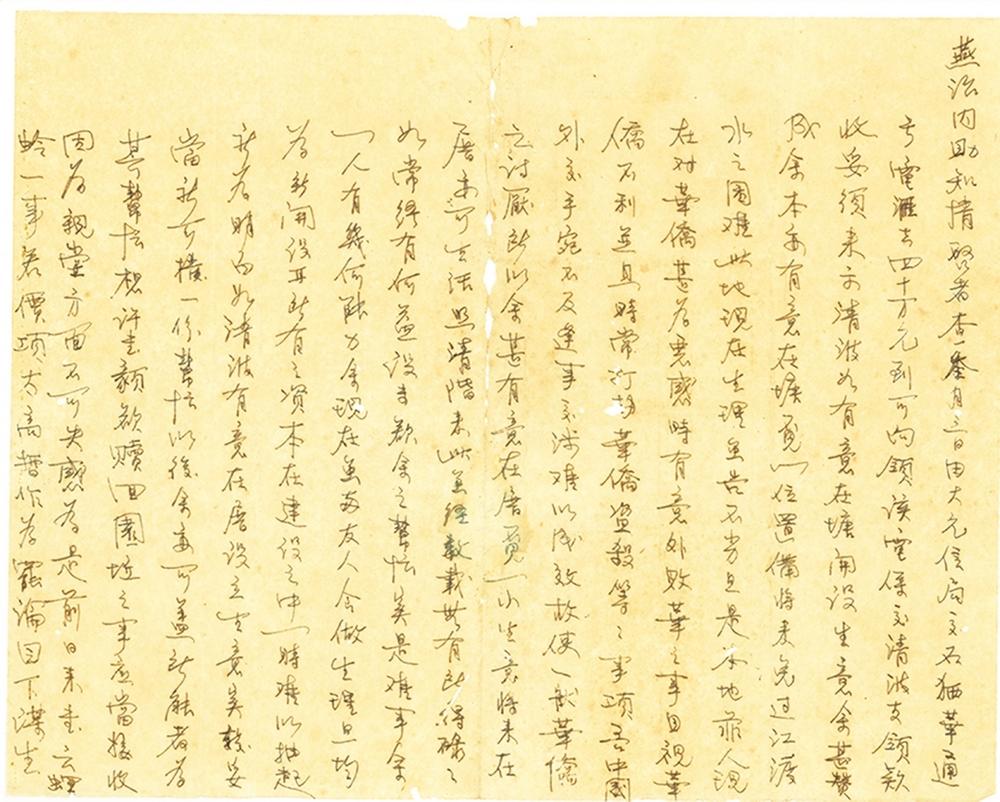

1938年,许书环先生 寄给妻子的信

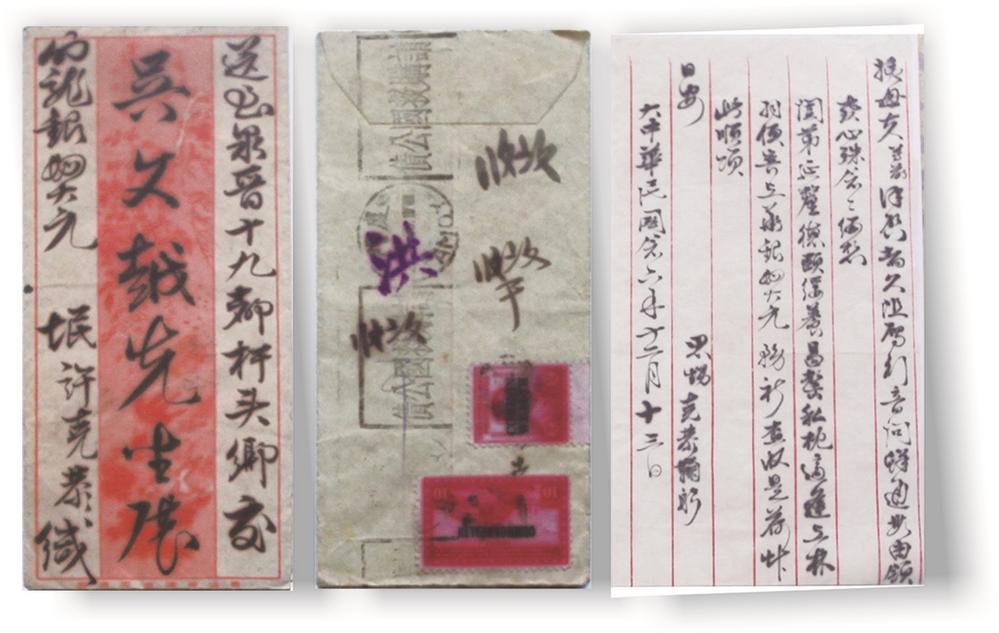

有“请购救国公债”的印戳

编者按

侨批一封,银元几许,漂洋过海,辗转归乡……在“望洋兴叹”的年代,海外华侨与故土的联系,靠的是一封封侨批,而每封侨批背后的故事大都平凡而琐碎,但将万千封侨批融入历史长河中,浮现的是华侨这一富有拼搏和奋斗精神的群体浓烈炽热的家国情怀。今年是侨批入选《世界记忆名录》10周年,为了纪念这个重要的节日,石狮市档案馆策划以“家书抵万金”的侨批主题展在我市多所中小学巡回展出,以展板形式讲述侨批(银信)中承载的那些家风故事、诚信故事、爱国故事、民族故事。今天就让我们一起跨越山海、穿越时空, 去阅读那一个个尘封了几十年的“侨批”故事。

11月14日上午,由石狮市档案馆策划的“家书抵万金”侨批主题巡回展走进鹏山实验学校,这已经是今年继华侨中学、长福小学、三中附小后的第四场侨批进学校巡展活动。负责该项活动的叶泽元介绍说:“这项活动旨在让更多人了解侨批档案这一珍贵的世界记忆遗产。通过巡回展,让广大中小学生对侨批历史、侨批文化和侨批精神有了更深刻的认识和体会。”

1 悠悠天宇旷 切切故乡情

“悠悠天宇旷,切切故乡情。”出自唐张九龄的《西江夜行》,意思是天空辽阔悠远,思乡的心情更加急切。这也是老一辈华侨思乡的真实写照。早期华侨在外,不像现在随时随地都可以和家人通话或视频,即使写封信也要半个月或一个月,而在烽火年代,连封信都无法寄出,于是有了“家书抵万金”的说法。

早期华侨下南洋,不仅要经历海上的各种风险,还要忍受船上极差的生活环境。有的人还没到达目的地就已命归西天,而即使到了目的地,也要从小工 、杂工做起,起早贪黑、兢兢业业。每当夜晚降临,他们就会无比思念故乡的亲人、爱人,而能缓解思乡之情的是写封信寄给远方的亲人。“慈颜忽已数月,言念之忧世时去怀近维,玉体康泰起居安吉至为欣喜。”1930年8月,陈植育先生给石狮永宁的母亲寄回侨批信,表达对母亲的思念。“余自离乡迄今已有数十载矣,虽远客异国,无时不系怀在念,每接汝祖母由香港来信,云及汝等兄、弟、妹均聪明好学,又勤耕力作,使得余甚为喜慰。”这是1973年6月,菲律宾华侨蔡木燕寄给其居住在永宁小街的长孙蔡明灿的一封侨批,在信中无不表露对亲人的想念。

2 赤子之心 桑梓情深

每一位在海外打拼的华侨都是吃苦耐劳、奋力拼搏,且都有一颗赤子之心。他们报喜不报忧,不会与家人过多地讲述独在异乡为异客的不易以及在外艰苦奋斗的遭遇和挫折。但凡有点积蓄,他们都会毫无保留地寄给家人。“儿买此间拖鞋以为大人着用,此交要人归国当自遵命墨寄惟鞋式意为何钦。”1930年,菲律宾华侨黄煜泉先生寄给其在石狮仑后的母亲和兄长黄煜渠的侨批信。“如有意在塘开设生意余盛赞成,余本亦有意在塘觅一位置备将来免过江渡水之困难。”1938年,菲律宾华侨许书环先生寄给其妻燕治侨批信,并寄汇票40万元给家人做生意之用。

若是幸运,华侨挣到了“大钱”,他们不仅顾小家还顾大家,往家乡寄一些钱款、 物品分发给亲朋好友。“慈善事业量力所逮,做多少是可以的,以咱家的声誉任何事都不能俭省也无需要俭省,以免有鼠末之嫌也。”永宁籍菲律宾华侨王立璇先生在信中交代其妻李氏资助贫苦乡亲及捐款学校等公益事业。华侨们的拳拳赤子之心、绵绵桑梓之情跃然纸上。

3 身在海外 心怀祖国

背井离乡的华侨,虽身在海外,却心系祖国、情在家乡,时刻关心着祖国的安危和家乡亲人的境况。“日前此间接到深沪各方电讯,惊悉敌舰敌机七月十六日进犯永宁、深沪。闻永宁、梅林被其焚毁抢杀,灾情惨重。我沪(深沪)炸毙三人,又伤二人,其中有鄙戚陈绍赐竟亦罹受此祸。然寇尚无登陆,实惨中之幸也。痛暴日之残酷,惨炸无辜平民。”1940年7月28日,菲律宾华侨吴世霖致信深沪吴庆吉的侨批中 ,提到侵华日军制造永宁“七·一六”惨案以及日寇飞机轰炸深沪的惨况。

20世纪20年代,祖籍石狮永宁子英村的旅菲华侨李木铎,在马尼拉毛仑礼示街514号开设“万芳汇兑信局”。在信封背面加盖“抵制仇货 坚持到底 卧薪尝胆 誓雪国耻”的印戳,这是对民族危难的悲愤与抗争。1937年,政府发行“救国公债”得到海外华侨的响应,其中有一张由菲律宾寄往晋江杆头(石狮杆头)的侨批背面盖有“请购救国公债”的印戳,足见千千万万在异乡的华侨时刻牵挂着祖国的命运并付诸行动。

侨批纸短 ,家国情长。通过一封封泛黄的侨批,我们更加深入地了解石狮华侨历史,感受华侨艰苦奋斗、爱国爱乡爱家人的华侨精神。

(记者 王秀婷 通讯员 叶泽元)