图2 开丹圣宝

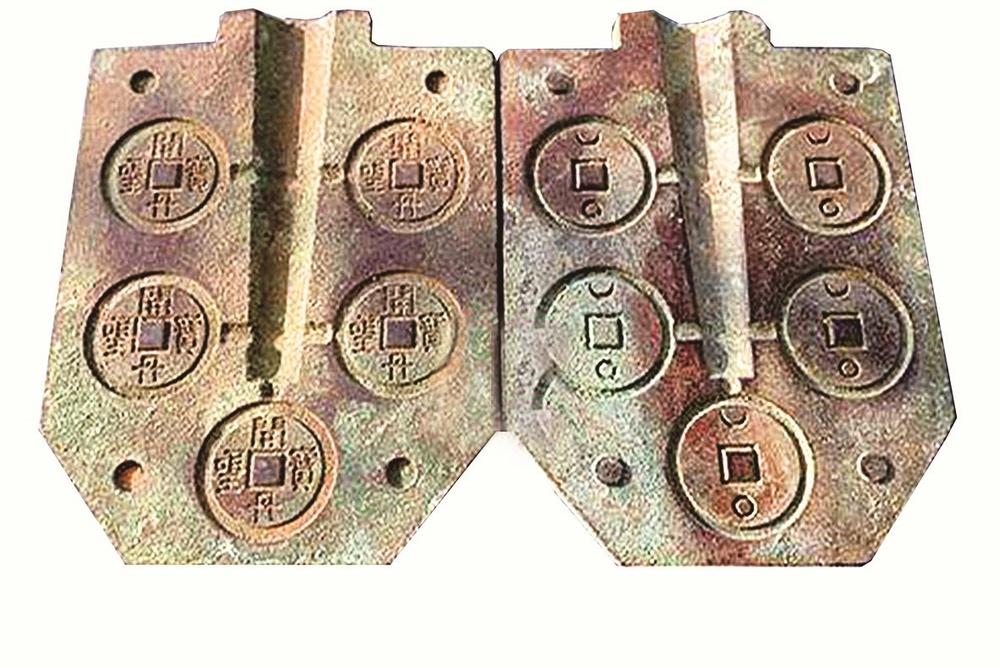

图1 钱范

图3 假币

图4 改刻

图5 重轮重廓

图6 假锈

■湖南长沙 卢伯雄

古钱币造假从古到今层出不穷。因为古钱币的制造均为“母钱”的钱范(图1),通过翻砂浇铸而成(图2),工艺流程简单,仿冒伪造也较容易。只有掌握了它的工艺流程,才能进行真伪辨别和鉴定。

一、从工艺上辨伪

1.翻砂法的鉴别

凡用翻砂法造的伪钱都有以下特征:

由于历朝铸钱工艺不同,加上因地、因时、因人的差异,铸造的粗细均有不同。从大体上讲,古代铸钱工艺除个别时期外都较讲究,故铜质紧密细致,光洁度高;特别是传世日久,表面自然磨损,火气尽退。伪造者的翻铸工艺一般不是很讲究,因此铜质疏松,表面砂眼、气孔多,即使经过打磨,也不及自然磨损那样温润而有光泽。总的来说,翻铸伪品是不难辨认的。但要注意,古代有一些私铸钱,其铸工较差,表面粗糙,但非伪品。

翻砂造伪一般取真钱作模(即作母钱),翻成后的伪钱冷却收缩,再磨去表面粗糙层,就比真钱小了。钱型愈大,这种情况愈明显。同时翻砂造伪的工艺过程亦与古代不同。古代铸钱只需将砂箱翻身,不需要将母钱一个一个拿出来,因此砂模受力均匀,钱币的厚薄也基本一样。伪造者以真钱作模翻砂,取钱时砂模受力不均,造成轻度变形,所铸伪钱也略有厚薄。这种情况多表现在大钱上。因为大钱分量重,取钱时易使砂模变形。所以若遇到厚薄不均的古钱时,应观察其有伪造的可能。

伪钱铸成后的打磨方法也与真钱不同。古代正规铸钱,大批生产、浇铸成形的毛坯用方形棒(方贯)穿在一起,固定后装在转轮轴上,在转动中用锉刀锉边,因此锉伤痕绕钱而转,深而有力,与钱边呈平行状态。伪造者一手拿钱,一手拿锉,逐件反复锉磨,因此锉痕细弱凌乱、不规则,有时与钱边成垂直或交错状态。

虽然有些古钱币铸成后未经流通,或流通不久即入土埋藏,千百年后出土时大多轮廓峻深、文字生涩,锉痕还历历可见。如流通过久,文字平夷,则锉痕也自然消失。如发现文字平夷却有新的锉痕者,应即研究是否存在作伪的可能,而人工挫磨,不易掌握轻重,磨损程度不等,有时还会伤及内廓。还有一些伪品铸成后未用锉刀加工,即涂上伪锈,因此侧面出现不规则突起,较厚的伪钱更容易出现这样的情况,这是磨砂技术不精,致使两个砂模合拢处外倾,铜汁溢出或缺失所致,“延祐通宝”的假币就是如此(图3)。所以遇到轮廓不规则或有铜汁溢出或缺失痕迹的古钱时,更要加倍留心是否为假币。

2.改刻法的鉴别

正如前面所述,市场上最常见的改刻方法是把三字刀改刻成六字刀。这是因为:一方面三字刀发现数量很多,价格低廉;另一方面,三字刀与六字刀的形态相似。由于保留了两个原字,必然造成后刻的文字与原字的书体风格不一致。其二由于保留了首尾两字而在刀身中部刻出四字,这样势必造成中间略低于两头,呈凹陷状。为了防止暴露上述缺点,也有人在伪造时将所有的币纹铲去,全部改刻后做旧。这种伪品,虽避免了中间凹陷和币纹风格不协调的毛病,但仍在锈色、文字等方面留下痕迹,如锈色不一、文字不符合战国时的书体风格等(图4)。

对于这类伪钱,由于是改刻,就必然将原来的币文磨去,然后再改刻出别的文字。经磨刻的钱,其分量就要减轻,这是不言而喻的。所以,这类钱要比真钱轻。而且,改刻后的钱,原有的氧化层已被去除,必须另做伪锈。但后作的伪锈很难与背面原来的锈色协调,所以背面锈色差异也会构成伪迹。改刻的文字系伪造者所书,且又是伪造者一刀一刀地刻成,在钱身上也就难免会留下条条刀痕。再看铜质,比如先秦的铸币都是用青铜铸成,若用紫铜来改刻,此币属伪无疑。因此辨别铜质也是鉴别改刻法的一种手段。

3.拼合法的鉴别

拼合法伪造的钱币,是将两枚大小相同的钱背磨薄,拼合在一起,合成一枚错版币或两面有字的合背钱,是机制铜币常见的作伪方法。

在所有钱币造伪中,拼合法应该说是最简单的,它既不像改刻法那样需要较高的技艺,也不像翻砂法那样要求更高的翻砂技巧。这种作伪方法固然简单,辨别起来也更简单,其辨别方法主要是辨声。因为拼合法是把两块不同或相同的铜币面胶合而成,对中间留有的空隙,作伪者会在制作过程中用药水(化学试剂)浸泡后,再埋入泥土中半年左右,新生出的铜锈就把空隙覆盖了。因此在辨别过程中,如果光凭眼睛去看,很难辨别出钱币的真假。只要将钱轻轻摔于质地较硬的平面物体上,所发出的声音绝对是沙哑沉闷,与一般实体的真钱币音质大有不同;或者手持两枚钱币互相敲打,钱币发出的声音是沙沙响的破烂声,即可认定是拼合的伪品。

4.挖补法的鉴别

在古钱造伪中,挖补法是经常被采用的。所谓的挖补法是将普通真钱币文的部分笔画挖去,再补上所要伪造的画;或是将币文的某一字全部挖去,然后再填上另一文字。前者其具体制作方法又有两种:一种是用七八成干的油漆黏合钱面上,待干后再刻出币文;另一种是把铜质刻成的币文笔画焊接在钱面上。

用这种方法制出的假币,很容易让人受骗上当,因为币身绝大部分都是真的,假的部分也做得很隐蔽。特别是漆刻成的文字笔画做得和原文字锈色很像,还有意把原留文字的高突部位擦出铜色,以此来消除人们对字体质地的疑心。由于挖补的文字是拼凑而成的,显得别扭不自然。某些用油漆堆刻而成的文字,质地脆嫩,容易脱落。辨别挖补的假币,只要用尖硬物挑、拨质疑的币文即可。

二、从特征上辨伪

1.古钱币时代特征和个别特征

掌握古钱币的时代特征和个别特征是鉴定古钱币的基本依据。古钱币的重要特征包括钱文与形制两个方面。古钱的文字简称钱文,钱文的书体有篆、隶、草、行、瘦金及宋体等多种。即使是同一书体,其笔画也有顿挫转折的变化,丰腴劲瘦的不同。所谓形制,即方孔圆钱有的有轮有廓,有的有轮无廓,也有的轮廓全无(如半两等);它们的穿孔有大小,钱肉有薄厚,轮廓有宽狭,又有重轮重廓(如图5乾元重宝等)及背星、月等多名目;钱文有直读、旋读(即环读)及传形(即文字左右易位)的不同;铜质有青铜、黄铜、红铜、白铜等的差别;其铸造工艺则随着时间、地点、条件的不同而发生变化。

2.锈迹是鉴定古钱的重要方面

分辨铜锈真假是鉴定古钱的重要方面。入土百年以上的古钱,锈蚀程度往往较深,锈渗入钱体内部,板结坚硬,行业人士称“入骨锈”,用手一般抠不掉,即使用金属工具也难以剔除。

真的铜锈深入铜质内部,与铜质紧密结合,虽薄似蝉翼,却不易剔除,氧化严重的会产生硬绿,有硬绿的古钱可靠性更大,伪造的硬绿更容易剥落,如果说一枚古钱上应是硬绿的却露出铜质,即可证明是伪钱(图6)。

3.钱文的认定

钱文就是钱币上的文字,包括文字的组成、字体风格和字迹清晰程度等,凡与之有关的,均属之。古钱辨伪,文字是重要的一环。伪作的文字软弱造作,而真钱书体则刚健自然。

辨钱文首先可看字体的风格。历朝历代各种时期钱币的字体都有属于自己的风格,先秦以前的布币、刀币上的文字属“金文”一类,即大篆,而秦统一六国以后用“小篆”,两种篆体风格不同,书写上也略有差异,前者更古朴,笔画和曲折度较大。凡造假的作伪者,往往会在字体上露出破绽,或笔画呆滞,或与钱文的整体气韵不协调等。

辨钱文还要看字迹是否清晰。真品一般以母钱翻铸,假钱虽可能用真钱为模钱,但这真钱一般都有磨损,不可能超过母钱,这样翻铸出来的假钱虽然铜质很新,但字迹却显得模糊。当然,磨损时间长了,字迹也会变得模糊,这要视具体情况而定。大多数情况下,字体与整个钱体的磨损情况是一致的,如钱体无磨损,而字迹模糊,造假的可能性就比较大。

4.从形制入手

钱币形制包括造型、铸造工艺和币材成分等。先秦刀币、布币的币身大多极薄,其浇铸口刀币在环上,布币在首端,边缘常有浇铸时溢出的余铜。而作伪者大多不懂这一点,反复加工,将余铜磨去,这往往就画蛇添足,一看便知。不同时代的钱币,铸造时所用的合金比例也有所不同,春秋战国到三国,主要以青铜为主;明清钱币主要用黄铜,新疆清代用红铜,又称“红钱”。