黄韵诗/图

上周,本报刊发《电动自行车乱停 频频引发火灾》一文,对石狮电动自行车停放和充电现况进行调查,主要有三方面的结论:一是曾经发生过火灾的小区,电动自行车停放管理依然不足;二是“飞线”充电现象较为普遍;三是老旧小区设置规模的停车场所与充电设施并不容易。当然,这篇调查文章,也仅关注到电动自行车安全隐患的末端,即:停放和充电。

“劣质电池如何流入市场?”“违规改装缘何屡见不鲜?”“违规停放和充电如何治理?”3月份,新华社围绕电动自行车安全隐患问题,播发重磅系列报道,公开的一些数据令人触目惊心——

2023年,国家消防救援局共接报电动自行车火灾2.1万起;2022年接报电动自行车火灾中,居住场所内因蓄电池故障引发的火灾3242起;2022年电动自行车和电动自行车电池质量国家监督抽查情况显示,电动自行车电池抽查不合格率为22%;电动自行车火灾致人员伤亡的90%是因为停放在门厅、过道等位置。

电动自行车频频起火背后,与电池质量缺陷、违规改装改造、停放和充电场所不规范等原因相关。也就是说,一台电动自行车自“出生之日”起,隐患就可能已经埋下,其安全管理涉及到生产、销售、维修、使用、停放等全过程。可见,电动自行车消防安全治理,不能仅在末端(停放和充电管理)发力,而应着眼于“全链条”。

源头监管在于电池质量。近年来,锂电池替代铅酸电池成为大势所趋,而其中部分劣质锂电池流入电动自行车市场甚至无资质作坊,从源头端带来安全隐患。对此,业内人士建议,推动建立电动自行车产品全链条、全生命周期管理体系。推进电动自行车赋码溯源管理,汇集产品认证、生产、销售、登记至回收等全流程信息,利用数字化平台实现多部门协同监管。

中端管控在于非法改装。改时速、改功率、改电压……违规改装可能导致车辆在充电和使用过程中产生短路或热失控等问题,带来安全隐患。据报道,在一些地方的销售门店,电动自行车改装已成为“公开的秘密”,“先上牌再改装”与监管“躲猫猫”。当前,电动自行车管理领域尚无专门性法律法规,对于电动自行车违规改装行为的惩治举措以行政处罚为主,惩罚力度也难以起到威慑作用。因此,建议进一步完善法律法规,有效发挥法律规范的约束作用。

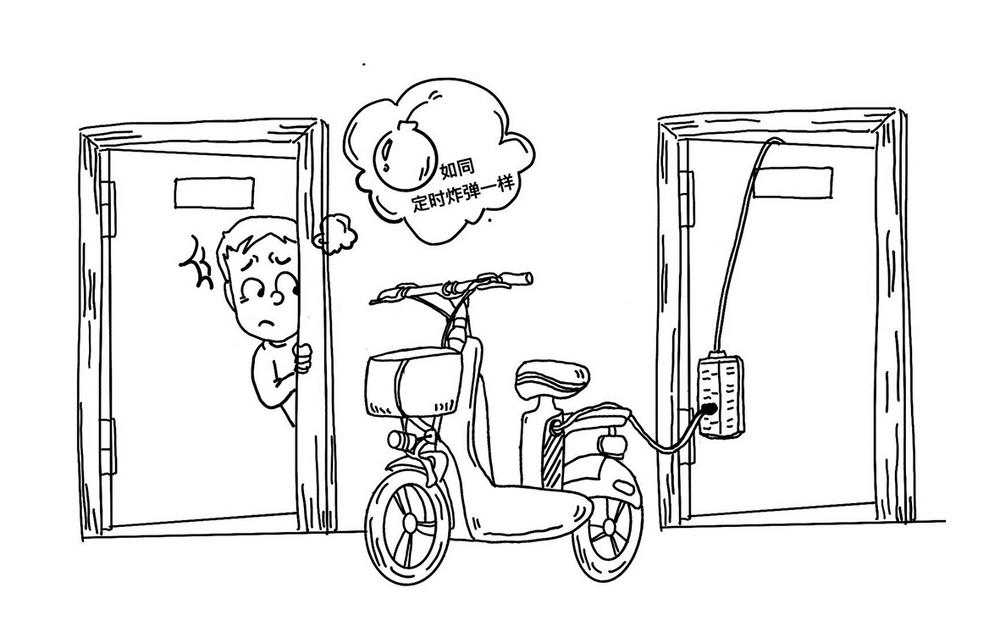

末端治理在于停放充电。针对电动自行车安全隐患治理,今年以来,各地陆续制定出台相关规定,包括“不能进楼入户”“禁止‘飞线’充电”等。事实上,任何治理项目一旦涉及到末端,面对千家万户,就会遇到各类困难与矛盾。具体到电动自行车停放与充电,车主推车进楼道也好、“飞线”充电也好,更多是无奈之举。只要基础设施、管理配套跟上,车主自然会“用脚投票”。因此,无论是社区还是物业,在规划配套相关停车、充电设施时,应该要有车主思维,让车主停得安心、用得舒心。

总之,电动自行车安全治理是一项系统工程。只有持续加强电动自行车生产源头环节安全质量、强化流通销售环节执法查处、规范末端使用环节安全管理、推进拆解回收环节安全管控,让全链条监管安全网越织越密,才能真正改变电动自行车越来越“火”的趋势。

(吾提)