图1 北京青年垦荒队纪念章

图2 黑龙江省青年垦荒积极分子大会向荒原进军纪念章

图3 上海市青年社会主义建设积极分子大会纪念章

图4 江西省农村知识青年积极分子大会纪念章

图5 武汉市知识青年代表大会纪念章

图6 武汉青年志愿垦荒队向荒地进军纪念章

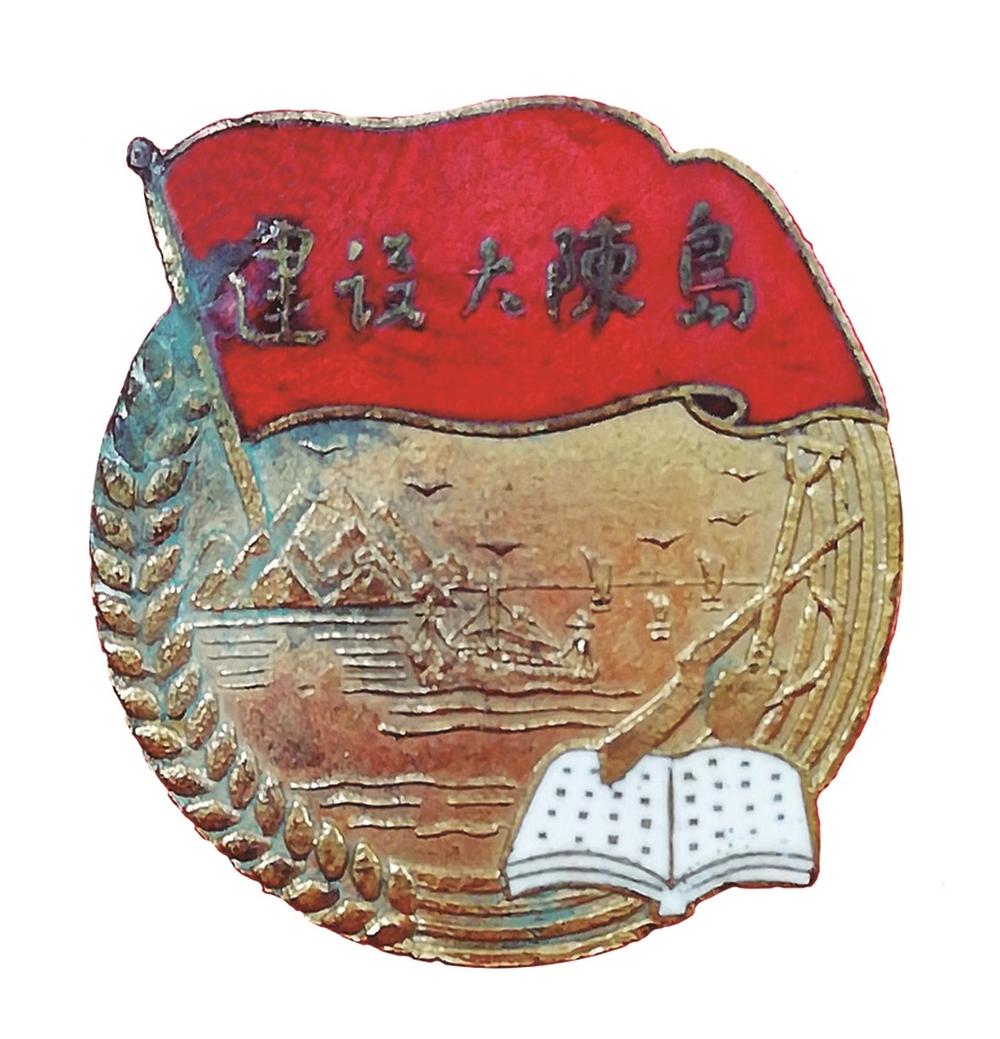

图7 建设大陈岛纪念章

图8 广西青年志愿垦荒队向荒地进军纪念章

图9 山西省晋南青年远征垦荒纪念章

图10 支援新疆社会主义建设青壮年积极分子大会纪念章

■贵州龙里 周继厚

新中国成立初期,随着大规模经济建设的全面展开,如何发展农业、促进农业增产增收,成为国家建设的一个重要任务。1955年,共青团中央向全国青年发出“向荒地进军”号召,掀起了一场大规模的青年志愿垦荒热潮。各省市自治区积极响应,组织青年到外地或本地区垦荒:北京青年到“北大荒”;上海青年去“共青城”;武汉青年奔赴坛子总口;温州青年登上大陈岛;昆明青年前往潞江坝;山西青年远征内蒙古;河南青年移民新疆……在荒原上绽放青春芳华。

从1955年初至1956年9月,全国各地20余万青年志愿垦荒队员到祖国最需要的地方,为新中国农业生产及边疆建设作出了重要贡献,在青年运动史上书写了辉煌的篇章。流传至今的青年志愿垦荒徽章,铭记并见证了这段可歌可泣的历史。

1955年8月,党中央发出“广大青年到农村去,到边疆去,到祖国最需要的地方去”号召。8月16日《中国青年报》头版头条刊登北京市杨华等5位青年《让我们高举志愿垦荒队的旗帜前进》倡议书,引起强烈反响。几天之内,北京市就有800多名青年报名参加垦荒。经严格筛选,由60名男女青年组成“北京青年志愿垦荒队”。8月30日,北京各界代表1500多人举行欢送大会。图1为北京青年垦荒队纪念章。

1955年11月8日,共青团河北省委组建首批102人的“河北省青年垦荒队”开赴萝北县,与北京青年并肩作战,共同开发黑土地。截至1956年10月,河北先后组织三批共645名青年奔赴“北大荒”。

京、津、冀、鲁、黑五省市的青年志愿垦荒队陆续开进萝北,垦区规模迅速扩大,按籍贯建立了北京庄、天津庄、河北一庄、河北二庄、山东临朐庄、山东胶南庄、山东惠民庄、哈尔滨庄等8个农庄。图2为黑龙江省青年垦荒积极分子大会向荒地进军纪念章,1956年。

从1955年9月至1956年11月,共有14批2602名垦荒队员来到萝北荒原安营扎寨,创建了青年志愿垦荒第一场——共青农场。经过几代人的艰苦奋斗,昔日“北大荒”变成了今日“北大仓”。

1955年9月10日,在上海市青年社会主义建设积极分子大会上,陈家楼等五名青年倡议组建志愿垦荒队,到祖国最需要的地方去。团市委、市青联号召青年学习他们的爱国主义精神,从数千报名者中挑选98人组成首批“上海青年志愿垦荒队”,于1955年10月15日奔赴江西德安。之后,第二、第三批垦荒队员陆续到达。图3为上海市青年社会主义建设积极分子大会纪念章,铜质双层,通径4.1厘米,1955年,背有三位数字编号。图4为江西省农村知识青年积极分子大会纪念章,1957年。

大批青年垦荒队的到来,经过几十年的艰苦创业,将鄱阳湖畔昔日的荒滩芜洲变成了拥有20万多人口的城市。

武汉市青年垦荒队最早组建于1955年11月,分四批陆续到达潜江县坛子总口,总数约500人。截至1959年初并入国营总口农场,在短短三年间,他们开荒8000多亩,生产粮食250万公斤、棉花100万担、油料90万公斤,为当地经济作出了贡献,支援了祖国建设,将荒地变成了重要的粮棉生产基地。图5为武汉市知识青年代表大会纪念章,1956年为表彰垦荒队员等优秀知青而颁发。图6为武汉青年垦荒队向荒地进军纪念章,底边注明青垦队存在的时间“1955—1959”,背面镌“武汉市青年志愿垦荒队赠”铭文。

1956年1月16日,共青团温州市委召开建设大陈岛动员大会,建设祖国的美好理想点燃了青年的热情。1月31日,由227名青年组成的首批志愿垦荒队登上大陈岛。截至1960年,共有五批共计467名青年来到大陈岛安家落户,他们用热血和汗水、青春和生命铸就了“艰苦创业、奋发图强、无私奉献、开拓创新”的“垦荒精神”。图7为建设大陈岛纪念章,温州专署制发,1960年7月1日。

60多年后的今天,昔日荒岛变成林木葱茏的海上森林公园,成为国家一级渔港、全国能源开发基地和全国海洋经济开发建设示范岛。

1955年11月,昆明青年刘小三、梁正福等人倡议组建“昆明青年志愿垦荒队”,喊出了胸怀报国之志的千万青年的共同心声。首批398名垦荒队员奔赴潞江坝,创建青年垦荒农场(即今新城青年农场),大规模种植粮食和甘蔗、咖啡、胡椒、橡胶等经济作物。到1957年4月,昆明市共有693名青年来到德宏、保山等地区参加屯垦,在南疆大地播撒青春的火种,为祖国建设添砖加瓦。

1956年1月4日,首批203名来自南宁、柳州、桂林、梧州、玉林的青年,组建“广西青年志愿垦荒队”,向邕宁、隆安交界处的荒地进军,种植大片果树、甘蔗等,使荒地变良田,为建立国营金光农场和淀粉厂奠定了坚实基础。广西共组织6支青年志愿垦荒队,总人数1639人,共开垦荒地8580多亩。图8为广西青年志愿垦荒队队员纪念章,通径4厘米,背面镌主题铭文。

1956年春,共青团山西省委响应团中央倡导,从人口较多的5市51个县的八万多报名者中,选拔1038名青年组成五个垦荒队,到内蒙古河套地区和固阳支边。图9为山西省晋南青年远征垦荒纪念章,1956年。

1956年5月2日至7日,河南省召开移民工作会议,决定从信阳、许昌、开封、南阳、商丘5个专区28个县组织青壮年垦荒队,到新疆生产建设兵团军垦农场支边。消息传出,各地报名踊跃。这支队伍的主体是青年农民,也有复员军人和中学毕业生。1956年6月至9月,郑州火车站共发出46列运送支边青年的专列。他们陆续到达新疆后,被分配到兵团各农场或水利建设工地。截至1958年,河南省组织近10万青年志愿垦荒队远征,他们在天山南北的戈壁荒漠上,用青春写下了惊天地泣鬼神的军垦诗篇。图10为河南省慰问新疆代表团赠,移民垦荒建设祖国纪念章,通径4厘米,1956年,背面铭文“河南省慰问移民代表团赠”。

1956年3月6日,人民日报《开垦荒地》社论中说:“在过去三年中,全国开垦荒地近3000万亩。青年人从内地到边疆,在移民开荒当中发挥了模范带头作用。用自己的双手,在荒凉的地方开垦新地,建设新的村庄和城市。他们这种高度的建设社会主义的热情,受到全国人民的赞扬。”

从这些徽章中,我们感受到垦荒队激情燃烧的家国情怀。新中国成立初期的青年志愿垦荒热潮,与其所创造的物质财富相比较,留给后人更加宝贵的是巨大的精神财富。当年,垦荒队员们以实际行动实现了自己的青春誓言;今天,北大荒人、共青农场人、青年志愿者、中华儿女接力弘扬垦荒精神。这是前辈的光荣传统和优良作风的延伸和发展。尽管垦荒精神形成于社会主义建设初期,但这种时代精神及其所蕴含的深刻内涵,对今天深化改革和发展新质生产力,实现中华民族伟大复兴,都有着强大的推动力和现实的影响力。

当年的志愿垦荒队员,把青春和热血洒在了戈壁荒漠、黄沙黑土,他们永远是中国青年的楷模、无私奉献的典范、祖国建设的功臣,共和国不会忘记,人民不会忘记,共青团更没有忘记。1985年,在青年志愿垦荒队成立30周年之际,共青团中央特为这些志愿垦荒队员颁发“光荣垦荒”纪念章。