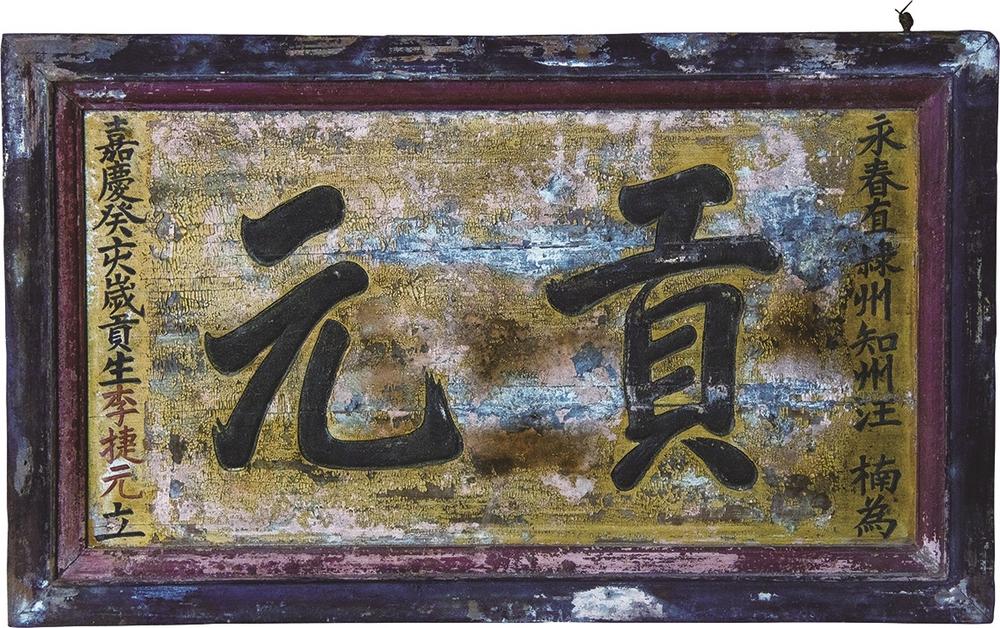

清嘉庆“贡元”木质牌匾

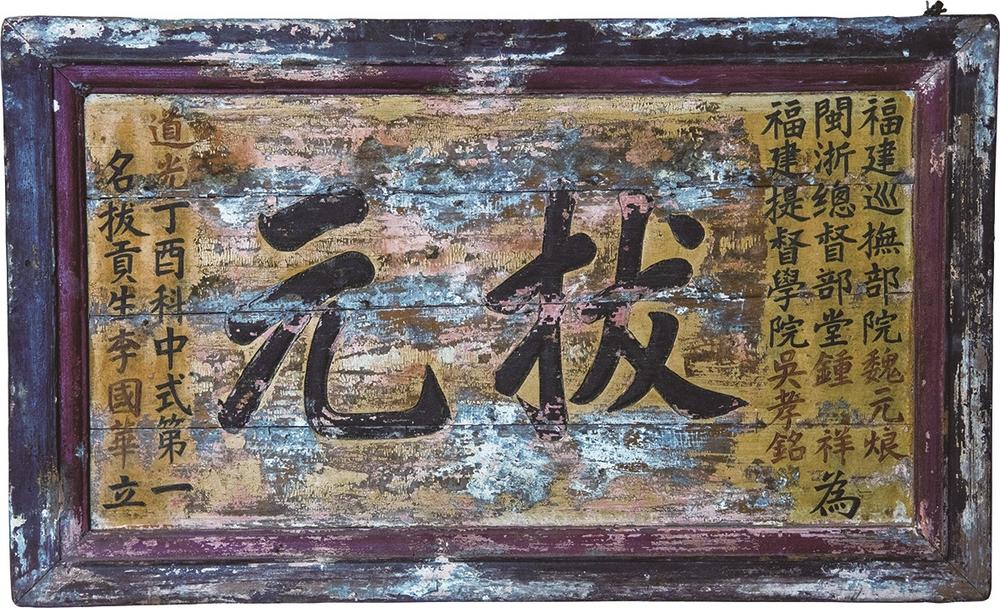

清道光“拔元”木质牌匾

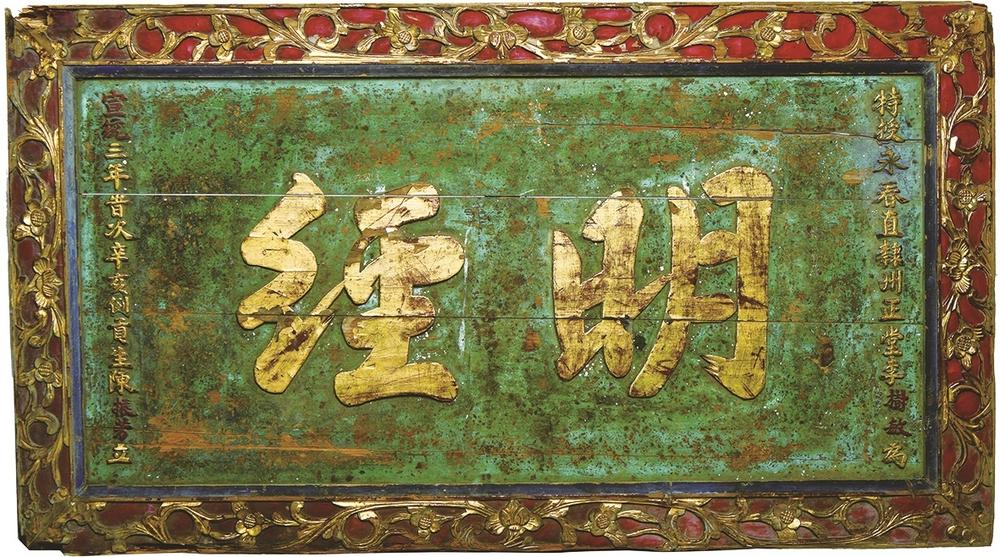

清宣统“明经”木质牌匾

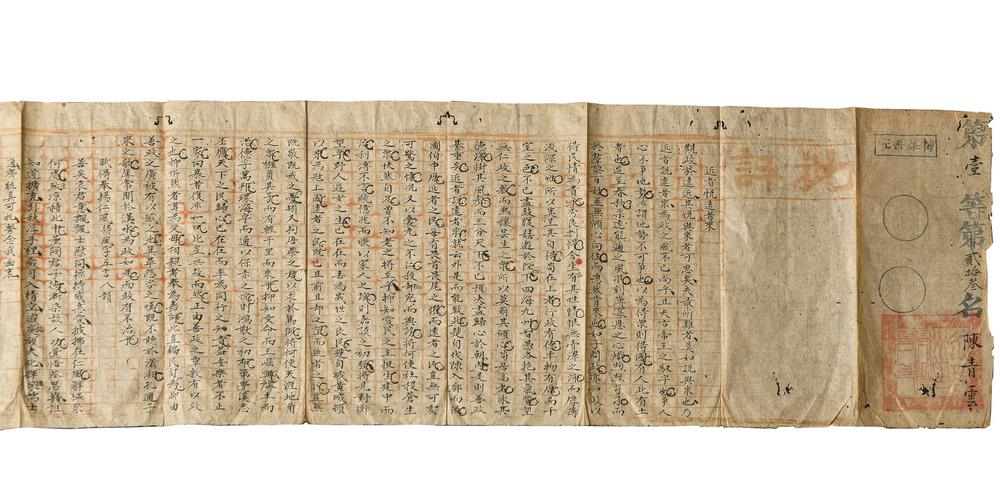

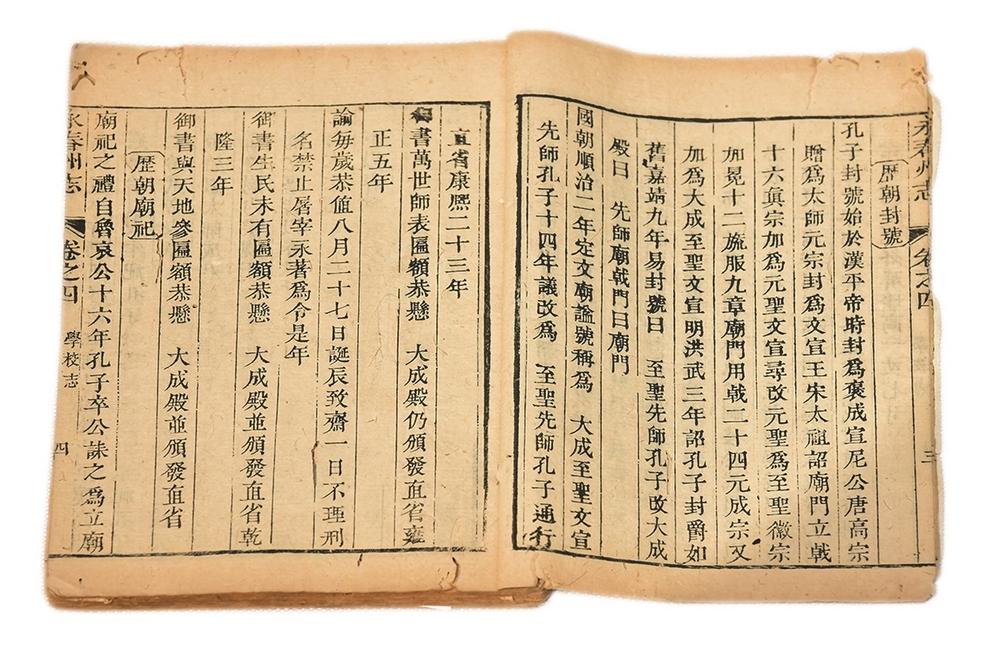

清代永春州梅峰书院陈青云科举试卷

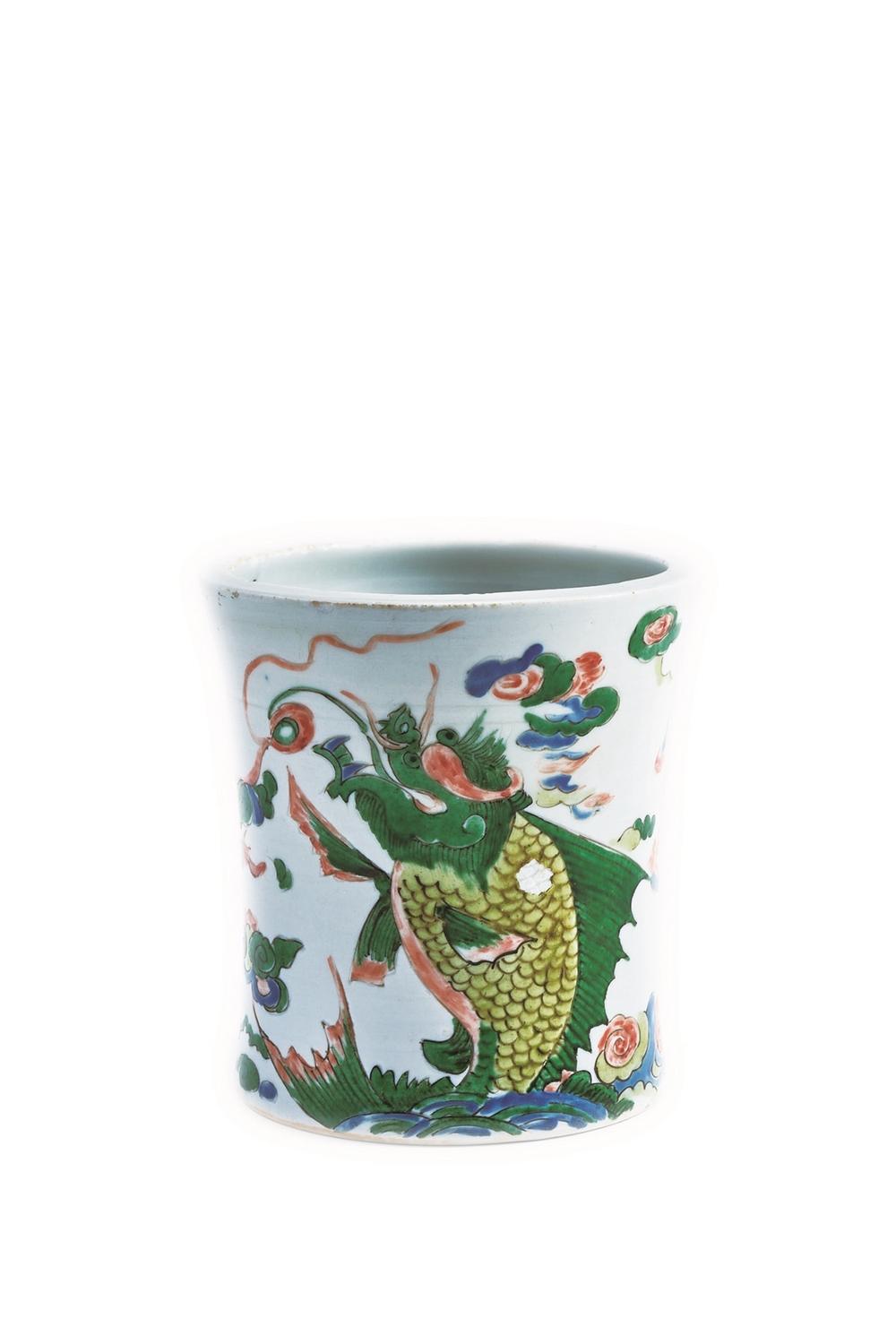

清道光五彩鱼化龙纹笔筒

清代五彩状元出游图瓶

清代魁星点斗摆件及玻璃画

明代瓷砚

清乾隆二十五年《永春州志》

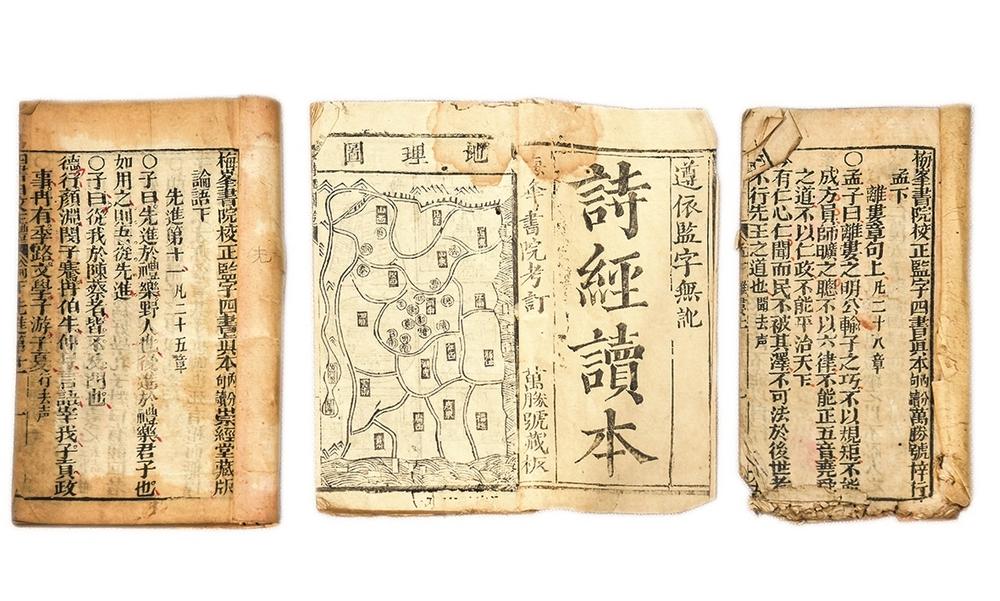

清代永春梅峰书院古籍

本报讯 高考在即,家长们都铆足了劲,祈盼考生马到成功、旗开得胜。时代有异,但古今相通,古人也会将对于科举考试的美好祝愿寄托在各类器物上,而历代流传下来的与科举文化有关的实物,则向我们真实地展示出了古代科举制度的发展历史,并能够从中感受到古代学子寒窗苦读考取功名的艰辛历程,以及功成名就之后的荣耀。

近日,一场科举文化展在福建省永春县文庙举办,展出收藏家施政强收藏的明清时期各类科举文物70余件(套),涉及古代科考书籍、考试用具、科举文化信仰器物、试卷试题等科举文物。“本次展览设有9个展柜,展品包括《永春州志》、科举试卷、梅峰书院和书楼的课本、文房雅器等。”施政强介绍道,这些文物都是他个人的藏品,历经多年积累而成,大部分展品为首次公开亮相。

科举是封建时代通过考试选拔官吏的制度,通过寒窗苦读实现金榜题名,是古代读书人梦寐以求的大事,也是个人和家族的巨大荣耀,更成为一种社会价值观。据施政强介绍,永春历来重教崇育,以文兴邦,底蕴深厚,书院学宫遗迹尚存。早在南宋时期,永春就出现真正意义上的书院——岩峰书院;清乾隆三十一年(1766),永春知州嘉谟捐俸倡建梅峰书院,这是清代永春直隶州唯一官方书院,传承至今已有258年,为永春一中的前身。而据了解,自唐迄清,永春先后出过进士92人(其中文状元1人、武探花1人)、举人373人,可谓钟灵毓秀、文风鼎盛、人才辈出。

记者在展览现场看到,三块清代木质科举牌匾“拔元”“贡元”“明经”十分吸睛,历经岁月沧桑,时至今日它们依然保持着光鲜的色彩,字迹仍然清晰可辨,大字苍劲有力,小字清秀端庄。科举牌匾是古代对考生科考成功经历的记载,也是对科考成功的褒扬与赞赏,能在宗祠悬挂科举牌匾是一件极其荣耀的事情。考证这三块牌匾的内容,如“贡元”是对贡生的尊称,在科举时代,挑选府、州、县生员(秀才)中成绩或资格优异者升入京师的国子监读书,称为贡生,意谓以人才贡献给朝廷。这类匾额对于研究古代科举制度及清朝官员等级具有重要意义。

能够流传至今的科举试卷并不多见,本次共展出四份清代的科举试卷,分别是清代永春州梅峰书院陈青云科举试卷、清代永春州梅峰书院陈凌飘科举试卷、清代永春州刘鸿图科举试卷和清代永春州德化县庄庆成科举试卷。其中,清代永春州梅峰书院陈青云科举试卷尽管纸质发黄,但文字仍清晰可见。试卷内容涵盖四书五经,考生在每个近1厘米见方的方格中,以标准的馆阁体进行书写,书写工整、中规中矩、一丝不苟,既规范美观又不失整洁大方。全文洋洋洒洒数百字,且不乏圈圈点点的阅卷痕迹。这份试卷对于研究清代科举制度具有较高的学术史料参考价值和文献鉴赏价值。特别值得一提的是,在该试卷最右边的页面上印有“梅峰书院”字样,这说明考生是该书院举荐的,上面还印有考生的名字、获得的名次,底部钤“永春州印”。施政强说,他深知科举试卷文献的珍贵,故将其收藏,这也是他收藏的第一件清代试卷,之后便激发了他进一步系列收藏古代试卷的心愿。

展览中还有部分鱼化龙题材的陶瓷类文物,鱼化龙纹是明清瓷器中常见的吉祥图案之一,取材于古代“鲤鱼跳龙门”的传说,传说凡能跳上龙门的大鱼便可变化成龙,亦称“鱼化龙”。因古时科举考试场所贡院的正门也称“龙门”,所以又指参加科举中第而声名显赫者。本次展出的清道光五彩鱼化龙纹笔筒,器身绘鱼化龙纹,鲤鱼身形丰盈,奋力跃出,栩栩如生;纹饰清晰流畅,五彩明丽浓艳,具有典型的时代特征。

本次展览旨在通过明清时期的各类展品,唤醒人们对科举文化的记忆。主办方希望通过这些展品能够让人们更加深刻地了解古代的科举文化,并以此激励广大学子学习古代先贤奋发图强、积极进取的精神,同时祝愿即将踏上高考考场的学子金榜题名。

(记者 傅文忠 李自涌)