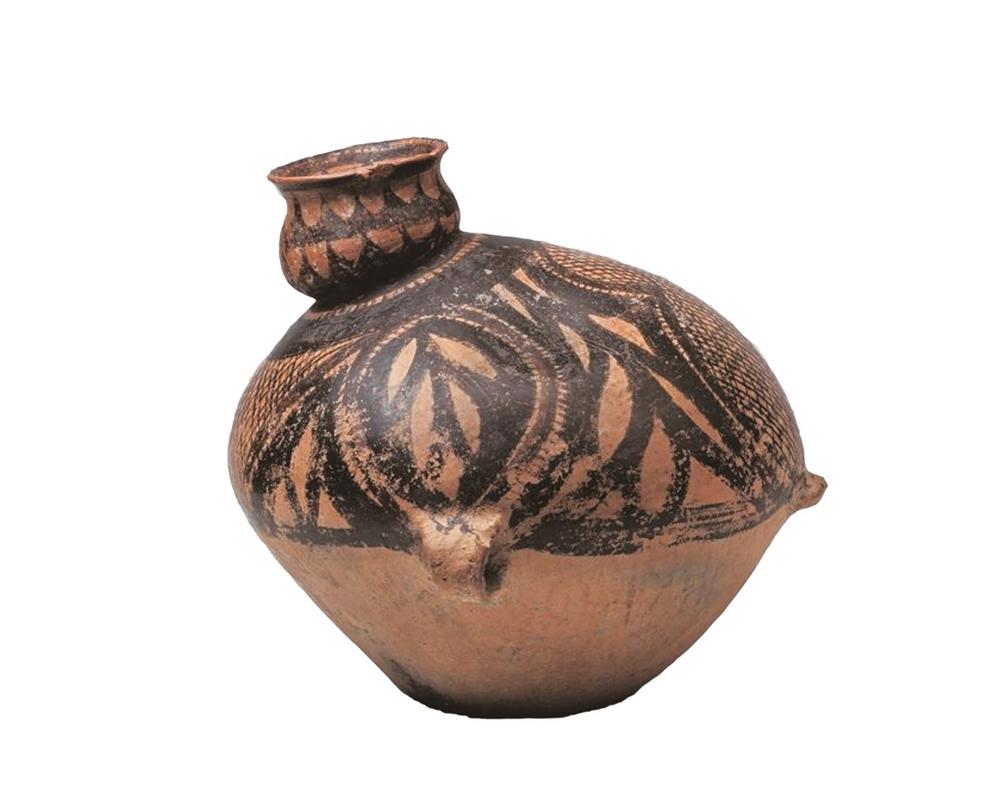

图1 偏口彩陶壶

图2 陶斝

图3 陶尖底瓶

■广东中山 周静

新石器时代,宁夏固原是黄河中上游地区人类活动的主要区域之一,考古发掘有仰韶文化、马家窑文化、菜园文化、齐家文化的遗址,证明先民在这块土地上创造了灿烂的原始文明,并以其发达的陶器,向人们展示了灿烂的新石器时代文化类型。本文就来欣赏一组固原博物馆藏的新石器时代陶器。

1980年在宁夏固原中河乡高坡村出土的偏口彩陶壶(图1),是马家窑文化半山类型中最富有代表性的实体物件。其高25、口径27、底径10厘米,泥质红陶,胎质薄而细。偏敞口外卷,圆唇,与口相对的一侧饰一把手。扁鼓腹,腹中部两侧饰有对称两桥形耳。口沿至腹部饰黑彩,颈部饰两周锯齿纹,正面肩、腹部饰两个三角形网纹,左右两侧饰近似圆形的树叶图案,内饰柳叶纹,树叶图案两边有豆荚纹,后肩、腹部饰有葫芦网纹。

此彩陶壶造型活泼,如同一只伸嘴、翘尾的小鸟。彩陶上的花纹有着浓郁的生活气息,以日常生活中所常见的豆荚、草叶等为基本素材,绘制成各种质朴而富于变化的图案,给人以清新的艺术感染,充分显示了艺术来源于生活的真理,是原始先民们高度艺术创造才能的生动例证,是弥足珍贵的文化遗产。

1986年宁夏隆德县沙塘乡街道改造时出土的炊具陶斝(图2),高38.3、口径26.3厘米,泥质红陶,敞口,圆唇,束颈素面。颈部饰单耳,分裆三袋足,通体饰粗布纹。在古代字书及文献中,均将斝称为酒器而无视其作为炊具的存在,原因在于秦汉及其以后研究者所见到的斝都是商代遗物,而商斝确为盛酒、温酒器,当时曾为祭祀时盛酒灌地降神的礼器。此斝可足证斝最早产生于龙山文化早期而非自殷商始,是煮水、粥的炊具而非专用酒器。但进入夏代以后,斝渐以盛酒、温酒为主,商代流行青铜斝,已无炊具功能。商代以后,斝由盛转衰以至绝迹。

1986年在宁夏隆德县沙塘乡叶河子遗址出土的陶尖底瓶(图3),通高59、口径11.1、腹径23厘米,泥质红陶,小口折沿,沿面平行,方唇,长颈,溜肩,斜弧腹,上腹至下腹留有刮痕,形成纹饰,底部呈钝角状。尖底瓶分为有耳和无耳两种,最新研究推断,尖底瓶可能有两种用途:一为礼器,作为礼器和琮配合使用。二是作为暖水瓶来用。仰韶文化的居民,居住的都是半地穴居室,室内设有灶坑,灶坑内燃烧后的灰烬,蓄热性能相当好,可以长时间保持热量。先民们为了在冷天或者是在夜里可以喝到热水,就把装水的尖底瓶,插进灰烬中保温;需要饮水时取出来,喝完再插进去,方便使用。尖底瓶是人类文明初萌时期的器具。当时的人们认识自然、美化生活器具的设计才思与技巧,体现了古人征服自然、改造自然的毅力和决心,其设计科学合理,令人叹为观止。但是先民们究竟是受到何种事物的启发而发明的尖底瓶,至今还是个未解之谜。

固原博物馆收藏的新石器时代陶器,其制陶工艺各富特色,各地制陶工艺水平也因原始文化内涵不同,在陶器上表现出不同的特征。但随着时代的发展,工艺水平渐趋一致,共同特征逐渐增多,由此形成了华夏新石器时代陶器艺术的共同风格。