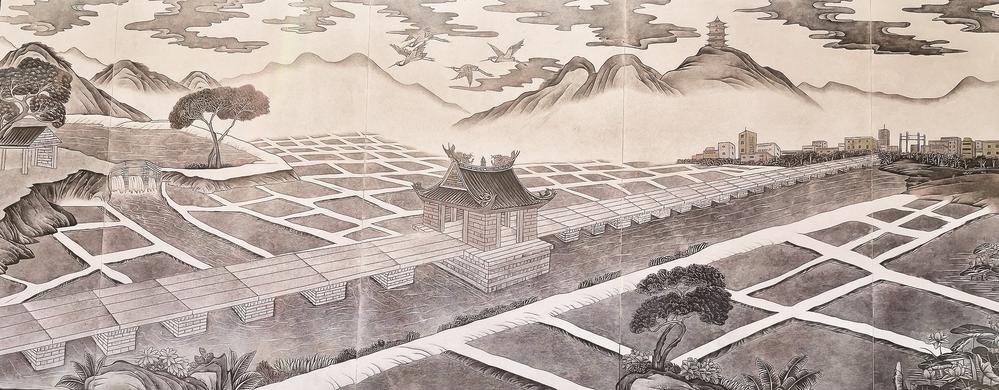

普利大通桥效果图

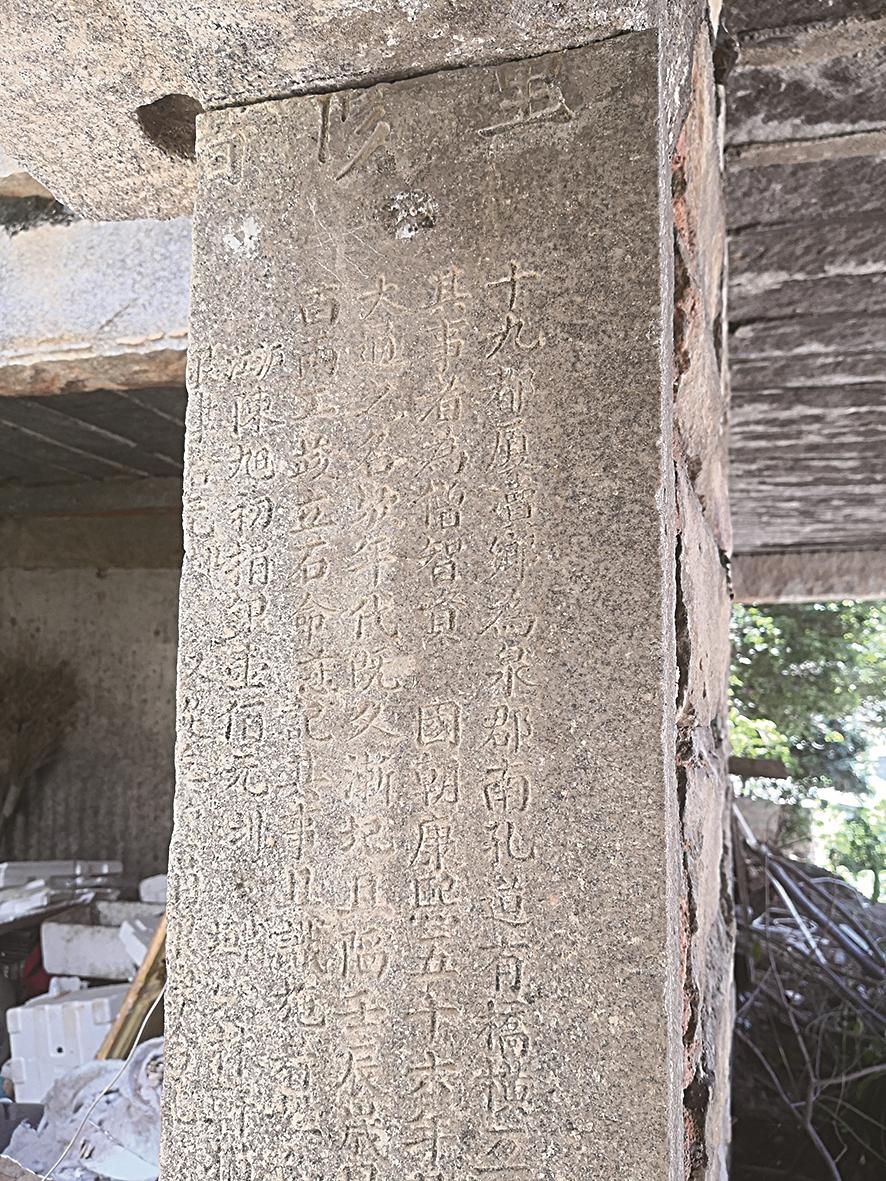

碑石右侧

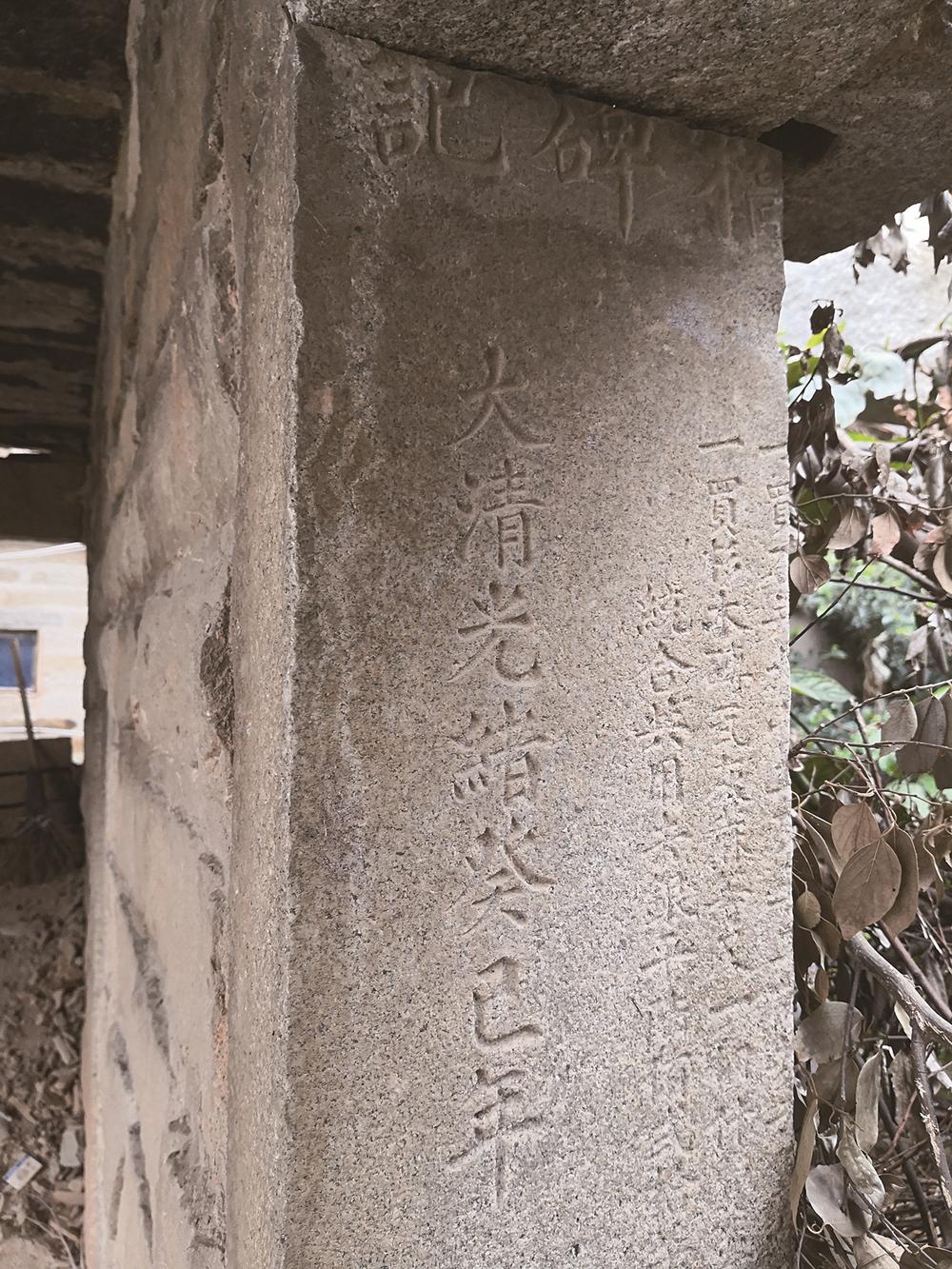

碑石左侧

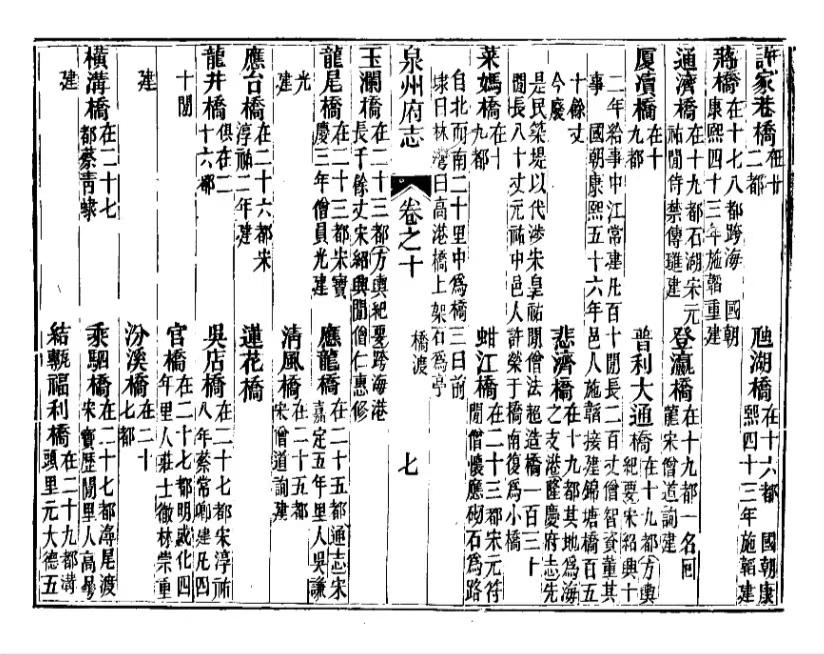

乾隆版《泉州府志》

港塘生产队社址

普利大通桥又名厦渎桥,俗称下泽桥,是往昔横卧在石狮往泉州古代交通要道上的一座石板长桥,南起霞泽(下泽)村,北至锦塘(港塘)村,桥心中亭至霞泽73孔,至锦塘84孔,总长三百五十丈,与洛阳桥、安平桥、玉澜桥、苏棣桥、东洋桥、石笋桥、海岸长桥、顺济桥、乌屿桥合称宋代泉州十大名桥。《八闽通志》《泉州府志》《晋江县志》《大清一统志》《读史方舆纪要》等志书对此桥均有记载。

随着自然地理环境的改变和人为因素的破坏,普利大通桥在时空变换中逐渐荒废,至今荡然无存,成了史书中短短的一行文字。笔者为追寻古桥遗迹,多次在友人陪同下走入下泽村和港塘村进行田野调查。据悉,普利大通桥自建成后历代屡经重修。抗战时厦门沦陷,国民党当局为阻止日军进一步入侵,下令断桥断路,石狮境内的普利大通桥因此受到损坏,但仍可勉强通行。20世纪60年代,普利大通桥的功能彻底丧失。石材被拆卸作为建筑材料用于修路、建仓库,中亭也于80年代被毁。笔者在踏勘过程中,发现仅存若干疑似石桥板,据称中亭也只遗留地基。所幸的是,在港塘村虎宫口20号原生产队社址,仍残存“普利大通桥重修碑记”花岗岩碑石,碑身两侧被修凿为条状石材,当作左右两根框柱砌成社址门框。

两条碑石残件长约197厘米,宽约24厘米,碑侧厚度12—13厘米。因年久月深,风化磨损,部分碑文字迹难以辨认。现存碑石外侧残留阴刻楷书碑额“重修普……桥碑记”6个字。右侧残件阴刻楷书碑文6竖行,满行72字。左侧残件阴刻楷书碑文及落款共7竖行。根据碑额字距和碑文行距推估,碑石缺失部分约有碑文10竖行,全文约16竖行近340字。据此推算,原碑身高约220厘米,宽约80厘米。尽管碑文已经残缺不全,但通过仔细辨识,仍然可以从字里行间了解到不少重要信息。碑文主要记述普利大通桥肇建、扩建、重修、募捐及勒石树碑等事项。如开篇写道:“十九都厦渎乡为泉郡南孔道,有桥横亘三百余丈,乡之人以桥与乡接也,因以乡名其桥,曰厦渎桥。晋邑志十九都有普利大通桥,宋绍兴十二年,给事中江常建,凡百十间,长二百丈,董其事为僧智资。国朝康熙五十六年,邑人施韬接建锦塘桥百五十余丈,按其地当□厦渎而别名之,盖□□□□□□□□□□□□□□□□□□有普利大通之名欤。”这段文字简要记述了普利大通桥所在地理位置、桥梁长度以及建造者的姓名,与明清地方志书所载基本吻合。紧接着碑文描述本次重修过程:“年代既久,渐圯且陷。壬辰岁里人王君则广出募修,以是年春具畚聚工,躬督无间……之中亭废,曰金□百两。工竣立石,命慈记其事,且识施者姓名及土石之费。”这段文字则记载清光绪壬辰岁(1892)里人王君则主持募修普利大通桥,且点明撰记作者名“慈”,遗憾的是不知其姓氏。这次重修方志并没有记载,因此也更显示出残碑的重要价值。值得注意的是,下文又称:“起出旧桥板,上刻有蔡兴修,共三间,数字不着年月,□□人有者……之功也。”这是一条容易被忽视的重要信息。显然,在壬辰岁(1892)重修之前,也曾经有过一次重修,修者蔡兴。可惜由于“不着年月”,无从得知重修的具体时间。换言之,碑记所记载的其实是两次重修,只不过上一次的重修是从旧桥板上的石刻发现的,信息量非常有限,志书上也没有任何记载,只能简略提及。根据石碑右侧残件留下的碑文推断,缺失碑石上的刻字约占全文一半,记录捐资重修名单。从仅存的2行捐款名录仍然可以窥见当时募捐覆盖范围之广,已经超越了石狮地域,如“沪江陈旭初捐银壹佰元□”,沪江,即深沪;“省垣蓉林轩捐银捌拾元□”,省垣,即省会、省城,当指福州。碑文落款解开了残碑的年代问题:“大清光绪癸巳年 蒲月 穀旦 里人王……里人王……里人……仝勒石”。这使碑刻残件的身份有了明确的定论,表明立碑具体时间为光绪癸巳年(1893)蒲月(农历五月),距“壬辰岁(1892)”“是年春”近一年时间,重修即告竣工,从而得知这是有文字记载的普利大通桥最后一次重修,距今131年。几位立碑人的姓名字迹非常模糊,仅能辨识其中几个字。耐人寻味的是,当中有二三人与主持募修的王君则均姓“王”,这是巧合还是另有原因,恐怕将成为永远解不开的谜团了。

历代方志和清癸巳年重修碑记残件只记载普利大通桥于宋代由郡人江常(字少明,晋江人,累官中书舍人、给事中)建造,僧人智资参与监管具体事务,至康熙年间邑人施韬(字文起,晋江衙口人,以军功授左都督,官至礼部右侍郎)又接建锦塘桥,使之长达三百五十余丈,但均未提及普利大通桥得名缘起。据张惠评、许晓松编著的《泉州海丝史话》称:“南宋绍兴十二年(1142),给事中江常造普利大通桥,董理工程的僧人智资。僧人大通以造长桥而著名,他造的惠安琼田延寿桥‘架梁一百二十几间,长二里许’。”按此说法,“大通”乃造桥僧人的法号。那么,“大通”有没有参与建造普利大通桥?还是为纪念这位造桥能手而命名为“普利大通桥”?或者是桥名中的“大通”二字另有含义?这就有待今后进一步查考了。

一直以来,下泽、港塘两村村民要求保护普利大通桥遗迹的呼声持续不断。2008年,港塘村委会向泉州市文物管理所申请保护普利大通桥遗址,得到有关专家学者的认同与支持,港塘村民陈培华老人生前长期多方奔走,呼吁加强古桥遗迹保护。如今普利大通桥遗迹损失殆尽,唯有重修碑记残件硕果仅存,处境堪忧。《重修普利大通桥碑记》虽然残缺不全,但它所记载的内容并未被地方志书收录,因而能够填补方志的缺漏,具有一定的历史价值,同时也是稀罕的实物见证,弥足珍贵。笔者建议,政府部门应组织文保专业人员深入属地调研勘查,征集古桥桥板、中亭构件及其他相关物品,研究制订保护方案,推动社区参与保护。在条件许可的情况下,可以在中亭遗址或属地适合的地点修建普利大通桥遗址小公园,集中展示相关遗存。现阶段可以将现存碑刻残件拆卸暂时移交石狮市博物馆收藏,让古桥碑刻残件有一个妥善安全的归宿。(洪天恩)