图1 万里云烟中的烽火台

图2 陕西宜君县境内长城遗址

图4 甘肃境内一段土长城

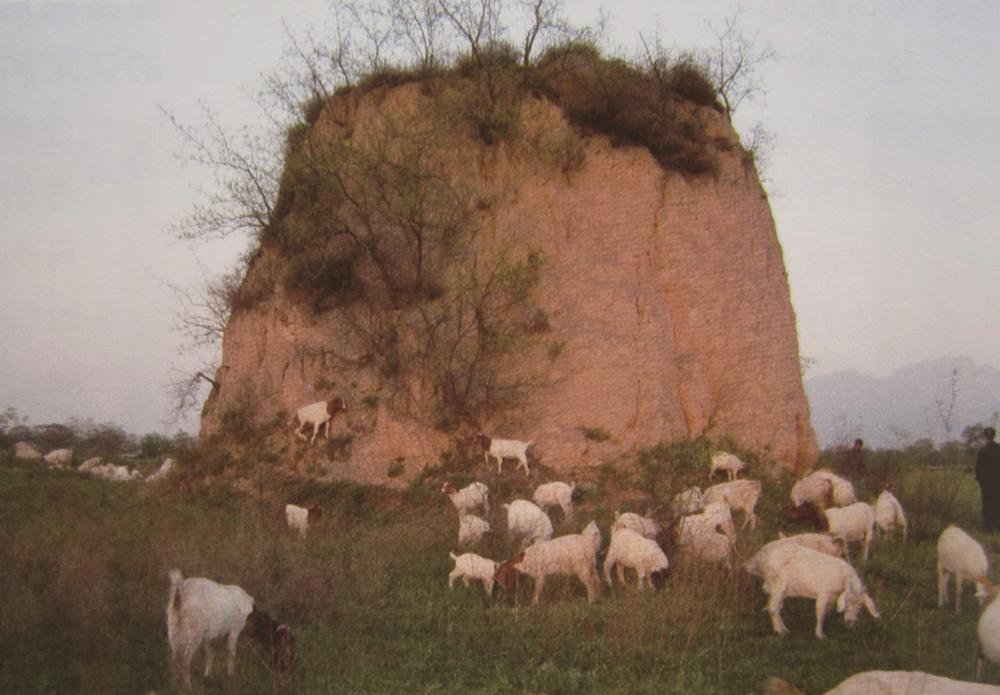

图3 “甘肃第一大墩”

图5 秦、晋、豫三省要冲之地的潼关县“十二连城烽火台遗址”之一

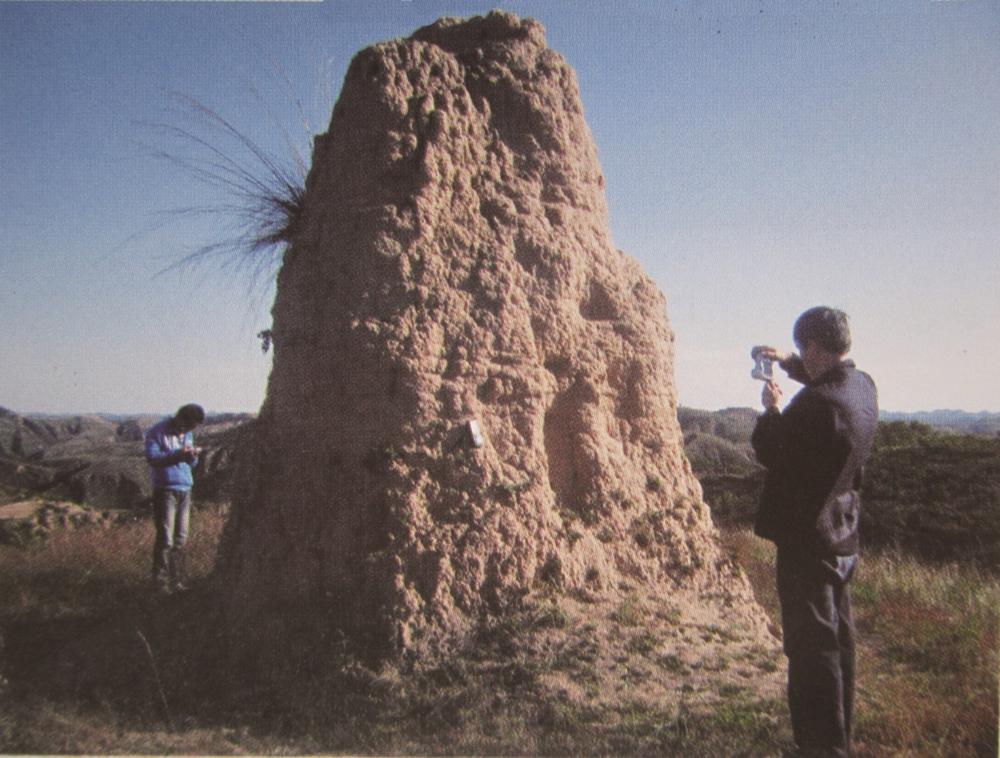

图6 延安市子长市内一座烽火台

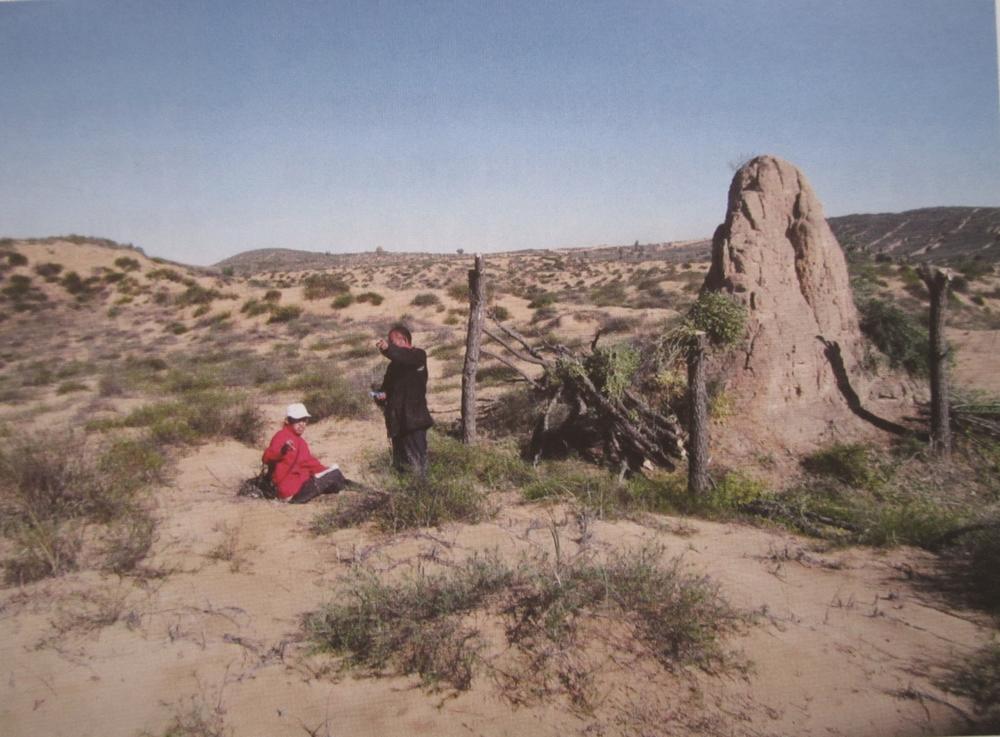

图7 榆林市榆阳区内一座烽火台

■陕西安康 刘勇先

中华大地南方湖光山色、海蓝岛翠;北方银树白花、草原如碧、牛羊点点;大西北除了沙丘和黄土高原之外,古长城及烽火台星星点点的遗存,承载着丰厚的历史。“烽火戏诸侯”是中国历史上出名的故事,西周末年,周幽王为博褒妃一笑,不顾众臣反对,竟数次无故点燃边关告急用的烽火台,使各路诸侯长途跋涉,匆忙赶去救驾,结果,被戏而回,懊恼不已。幽王从此便失信于诸侯,最后,当边关真的告急之时,他点燃烽火却再也没人赶来救他!不久,周幽王便死于刀下,亡了西周。

我在大西北工作生活多年,对此地有着特殊的感情。我身边的一些年轻人和我一样,在旅游热的今天,他们不去名山大川、港台等地旅游,而到大西北寻找古长城、烽火台的踪迹,把它们当成历史教科书来读。当地一些基层文管单位,对本地区的历史遗存及文物进行普查,脚下土层里和地面上隐藏着无尽的历史记忆,这些先人留下的遗产,是我们永远仰望的文明灯塔。我从各方面收集了他们用相机记录的这种旅游足印——古长城及烽火台。

万里云烟中的烽火台(图1),烽火虽已熄灭,但依然如仙境一般,向人们讲述着当年的历史。

图2为陕西宜君县境内长城遗址(墩台)。“墩台”呈东北至西南方向的长方形,底边东北至西南为8—12米,西北至东南方向边长5—8米,高5—8米,夯土层较厚,内未见包含物。并在某乡政府所在地某村有一处长约150米的夯土墙,墙高3—8米,底厚3—5米,顶宽0.5—1.5米,夯土层厚0.1米。村南与“墩台”遗址相连的一处长约450米的夯土墙基。由此沿210国道沿线向南延伸到宜君县城的东边山梁顶上,约1700米处就有一处“墩台”遗址。新中国成立以前此地曾是五里一台,台与台之间为夯土墙相连,后由于农田建设、修筑公路及村庄扩建,将城墙平毁,只留有“墩台”作为界标而已。

“甘肃第一大墩”(图3)。金塔县鼎新镇大茨湾村南约7公里的黑河西岸的高山顶上,矗立着一座汉代烽火台,这就是大墩门大墩,同时代的烽火台早在历史的烟云中变成一堆黄土,唯它历经两千年仍屹立不倒,它与大墩门水库隔河相望。烽火台底径19.5、高约11米,整体呈圆丘状。烽火台内层为夯土板筑,外层用0.18×0.30×0.08米的土坯一平两竖砌筑,表皮进行粉刷。烽火台整体保存较好,东侧有上下攀登的痕迹。周围散见绳纹灰陶片、黑釉瓷片及白瓷片等物。从甘肃省境内现遗存的烽火台情况看,大墩门大墩无论是它的规模还是保存程度,都是罕见的。

甘肃境内的一段土长城(图4),那历史的沧桑等待人们的探讨。

图5为秦、晋、豫三省要冲之地的潼关县“十二连城烽火台遗址”之一。十二连城烽火台实有烽火台遗址21处,作为陕西省保护单位,公布的时代是唐至清,因确证遗址时代的遗物尚待发现,故这个立论没有被学术界完全认可。2008年4月的一天,在沿30里长的天然屏障“禁沟”烽火台一侧,一个放羊娃从15厘米厚的建筑堆积层中拉出一片带绳纹的板瓦,专家认出这是典型的汉瓦,它证明“十二连城烽火台”是汉代的遗物。

图6为延安市子长市内的一座烽火台;图7为榆林市榆阳区内的一座烽火台。延安市延川县禹居镇也有个 “雁门关”(真正的雁门关在山西代县),附近一路向北到子长县、榆林市榆阳区,有几十座烽火台。

史载,我国北方的长城,开始于战国时秦、赵、燕三国。秦赵燕为何要在北边修筑长城,这要从战国时期的形势说起。战国时期,是我国黄河长江中下游地区由奴隶社会向封建社会的转变时期。随着各国之间政治、经济关系的加强,诸夏文化与秦、楚、吴、越文化的交流与融合,统一的趋向日益强烈。当时进行封建改革的魏、赵、韩、楚、齐、秦、燕七国强盛之后,进行兼并战争,谋求以武力统一黄河、长江中下游地区。这时,陕北、晋北、冀北和内蒙古草原上的诸少数民族也强大起来,不断掳掠秦、赵、燕三国北部边境。秦国之北,有义渠,又北为匈奴;赵国西北有林胡、楼烦,北有襜褴、匈奴;燕国北界东胡。这些北方少数民族政权,除义渠从事农业外,其他均以游牧、狩猎为生。义渠是西北黄土高原上的强国,自春秋至战国,与秦抗衡百余年。匈奴、东胡等游牧民族更是军事素质高、作战能力强。据《史记·匈奴列传》记载:匈奴人以游牧、狩猎为生,牲畜以马、牛、羊为最多,其次则为骆驼、驴、骡等。他们“逐水草迁徙,毋城郭常处、耕田之业。然亦各有分地。”男子从小就学习骑射,“儿能骑羊,引弓射鸟鼠;少长,则射狐兔;用为食。”因此,一到成年,“尽为甲骑”。战国之际,匈奴已经进入奴隶社会,并且有了国家政权机构。秦赵燕在北边修筑长城,构成一个十分壮观的古代军事防御工事体系。

甘肃境内古长城总长度达4400多公里,有秦、汉、明三代长城以及魏晋、宋、西夏和元代的城障,而且秦、汉、明三代长城的西部起点均在甘肃境内。沿古长城分布有大量的关隘城堡,其中敦煌的玉门关和阳关扼丝路古道之咽喉,高台骆驼城和安西锁阳城分别为国内保存规模较大和较为完整的汉唐古城,嘉峪关更是气势雄伟,堪称“天下第一雄关”。

烽火台是万里长城防御工程中最为重要的组成部分之一。它的作用是作为传递军情的设施。烽火台这种传递信息的工具很早就有了,长城一开始修筑的时候就很好地利用了它而且逐步加以完善,成为古代传递军情的一种最好的方法。传递的方法是白天燃烟(又称狼烟,《酉阳杂俎》:“边亭烽火用狼粪,以其烟直上,风吹不斜也”)夜间举火,因白天阳光很强,火光不易见到,夜间火光很远就能看见。这是一传递信息很科学又很迅速的方法。为报告敌兵来犯的多少,采用以燃烟、举火数目的多少来加以区别。到了明朝还在燃烟、举火数目的同时加放炮声,以增强报警的效果,使军情传递顷刻千里。在古代没有电话、无线电通信的情况下,这种传递军情信息的办法可以说十分迅速了。关于烽火台的布局也是十分重要的,要紧的是要把它布置在高山险处或是峰回路转的地方,而且必须是要三个台都能相互望见,以便于看见和传递。烽火台在汉代曾经称过亭、亭燧、烽燧等名称,明代称作烟墩。它除了传递军情之外,还为保护来往使节安全,提供食宿、供应马匹粮秣等服务。有些地段的长城只设烽台、亭燧而不筑墙,可见烽火台在长城防御体系中的重要性。