■江苏南京 周安庆

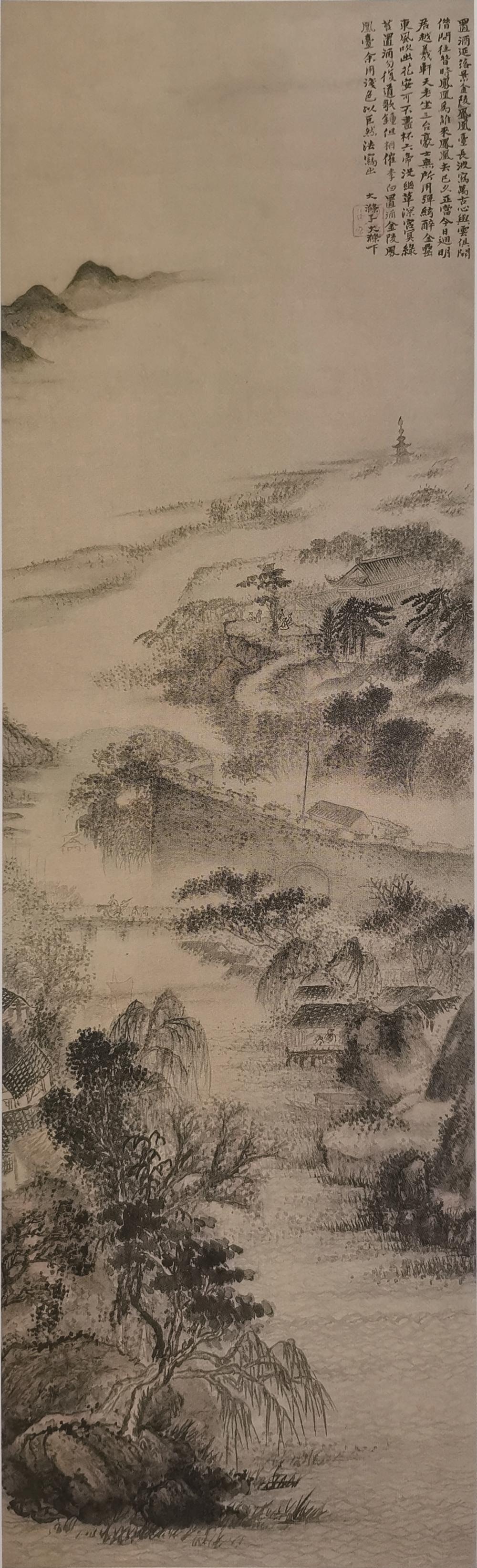

南京市博物馆收藏的这幅石涛《金陵凤凰台图》画轴,纸本设色,纵202、横61厘米,描绘的是唐代李白《金陵凤凰台置酒》诗意中的实景山水画。通过该图所绘自然与人文地理环境判断,石涛作画的立足点大概应在金陵外秦淮河南岸的长干寺,由此朝着西北方向俯瞰绘制而成该图。

据史料记载:凤凰台建于金陵长干里西北侧的凤台山上(注:五代杨吴政权重筑金陵城后,该山被围入城内西南隅);相传南朝刘宋元嘉十六年(439),秣陵王顗数次看见三只异鸟飞落于该山上,“状如孔雀,文彩五色,音声谐和,众鸟附翼群集”,隐喻盛世吉祥,遂设此地为凤凰里,并筑凤凰台于该山上,故名凤台山;唐代诗仙李白生性豪放、恃才傲世,毕生曾经数至金陵、并流连于这一带,留下了《登瓦官阁》《登金陵凤凰台》《金陵凤凰台置酒》等脍炙人口的锦绣诗章。所吟佳句“三山半落青天外,二水中分白鹭洲”,更是让凤凰台名扬天下。

徐徐展开该画轴品览,但见外秦淮河水由东向西穿流而过,两岸杨柳随风飘动,隐约亦可见泊舟帆影。河房河厅夹岸而立,临水榭阁内二位士人似在品茗饮酒,怡然观览河畔景色。不远之处便是南京明代所建城墙的聚宝门(注:今称“中华门”),从中可见该城门上的重檐镝楼已圮,但其南侧的长干桥上仍旧宛若飞虹横跨于外秦淮河上,桥上行人往来匆匆。聚宝门西侧城墙内的凤台山畔,蹬道盘曲而上,山石层叠,苍树姿态各异、错落耸立,数位士人登台或立或坐,饮酒吟诗行乐,激越而豪迈。另见该台下有幢重檐歇山顶建筑亦点缀于绿荫丛中,原来明清时期,凤台山畔便建有不少名流贤达的私家园墅,从该图中亦可想见当时的景况。外秦淮河水流过赛虹桥后,西沿明城墙直入万里长江。大江对岸远山绵延起伏,烟岚虚无缥缈……画境辽阔深远,气势雄浑壮观。如此“境生象外”,令人心往神驰。

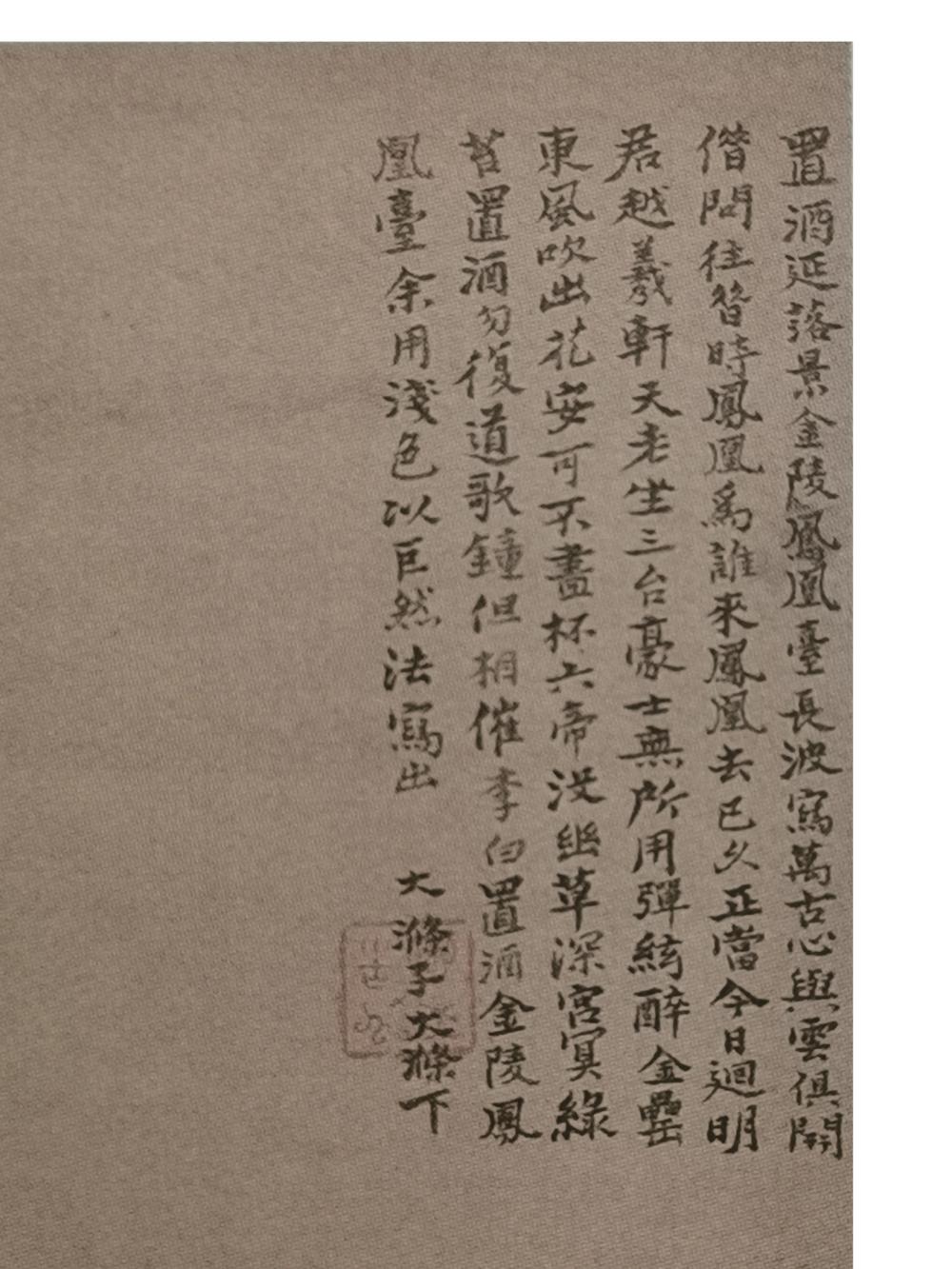

石涛在该画轴的右上侧以行楷体题款:“‘置酒延落景,金陵凤凰台。长波写万古,心与云俱开。借问往昔时,凤凰为谁来。凤凰去已久,正当今日回。明君越羲轩,天老坐三台。豪士无所用,弹弦醉金罍。东风吹出花,安可不尽杯。六帝没幽草,深宫冥绿苔。置酒勿复道,歌钟但相催。’李白金陵凤凰台置酒,余用浅色以巨然法写出。大滌子大滌下。”并钤一枚阳文“苦瓜和尚”方印。

石涛在该图创作中主要采用俯瞰视角和“平远”“深远”法构图布局,并借鉴五代山水画大师巨然的笔墨意趣,通过流动的淮水由近及远、直至流入大江来贯穿全图,使得整个画面气脉畅顺。两岸景色虚实相映、疏密有致,苍翠葱郁的树丛、鳞次栉比的房舍、雄伟壮观的城墙、庄重肃穆的佛塔,乃至起伏绵亘的山丘与江洲等彼此呼应。所绘凤凰台上几位士人行酒吟诗,堪称神来之笔,巧妙地起到点题呼景作用。石涛勾勒、皴染、点厾等技法运用娴熟,笔墨恣肆奔放,浓淡枯湿相宜,远山近岗多施以披麻等皴法,又以水墨、浅绛等予以敷染……整幅画轴古朴秀雅、灵动飘逸,石涛颇为注重追求性灵的表达,由此营造空灵、奇幻的诗画意境,亦凸显了画家高超非凡的艺术功力。

由于该图款识并未记录画家绘制的具体时辰,笔者依据石涛的心路历程及画风演变等情况,初步判断该画轴应为他在羁旅金陵长干寺之后所为;若按该图中落款的“大滌子”名号推测,很可能系石涛后来客居扬州时绘制,在某种程度上或许也是其对往昔难忘岁月的深刻回忆。

最后值得一提的是,历经千年岁月变迁,命运不一的李白与石涛似乎亦有着某些相近之处,两人各自眼中的凤凰台皆已景色殊异。政治上失意的李白以诗酒书写人生,流连金陵后登临凤凰台置办酒席,与人饮酒行乐,所吟《金陵凤凰台置酒》正是其怀才不遇、放荡不羁的诗情写照。而作为朱明朝代旧王孙的石涛,生命历程亦颇为坎坷,画家触景生情,通过所见之景演绎李白的该诗意,在历史的回声中形成强烈的心灵共鸣。石涛凭借浓郁的笔墨丹青由衷地表达了个人对故国山河的炽热、眷恋之情,这既是他追求超凡脱俗人生境界的一个客观写照,亦较契合同时代明末遗民画家的基本绘画特征。尽管石涛后来经历了由北上满清京师向往功名、到彻底绝望落魄扬州的沧桑变化过程,世人对其所谓的“风骨”不够甚至“失节”等行为,一直也存有诟病。