闽籍名家黄慎乃清代著名画家群体“扬州八怪”的重要成员之一,他创造性地在中国人物画的创作中融入豪迈奔放的草书技巧,因而,其笔下人物栩栩如生且个性鲜明。从传世作品来看,黄慎的人物画题材除了历史故事、神仙佛像之外,也多从民间生活取材,常常描绘劳动人民的形象,如纤夫、渔民等,往往寥寥数笔便能形神兼备。

从古至今,祈福一直是人们生活中必不可少的部分。古人对于“福”也有着不同的解释,如《礼记》的“福者,备也备者,百顺之名也”、《韩非子》的“全寿富贵之谓福”、贾谊《道德说》的“安利之谓之福”。而作为闽籍书画名家代表,黄慎有许多人物画作品存世,其中,福文化题材作品占据了相当的比例。他的这类作品因构图等的不同,以及人物形象塑造的层次感,产生了独特的艺术效果,对现当代人物画的创作有着重要的借鉴意义。

黄慎创作于1757年的《天官赐福》(图1),钤“黄慎”“瘿瓢山人”两印,上有题识“乾隆十九年小春月,宁化黄慎写”。天官是道教的神灵,乃道教传说中的“三元大帝”之一,名为“上元一品赐福天官”。在“天官赐福”题材的绘画作品当中,常常可以看到天官手捧如意或手拿图轴,并写有“天官赐福”的字样,有的还会在天官周围饰以蝙蝠。每年农历的正月十五即上元节,也被认为是天官赐福之日,《梁元市旨要》记载:“上元为天官赐福之辰。”天官所赐之福非常多,因而被认为具“百福骈臻”之势,此类题材在民间年画中也多有表现。在这幅画作当中,画家在立意、形象塑造和笔墨表现等方面,都倾情注入了自己的才思和技巧,显示出鲜明的个性风格。

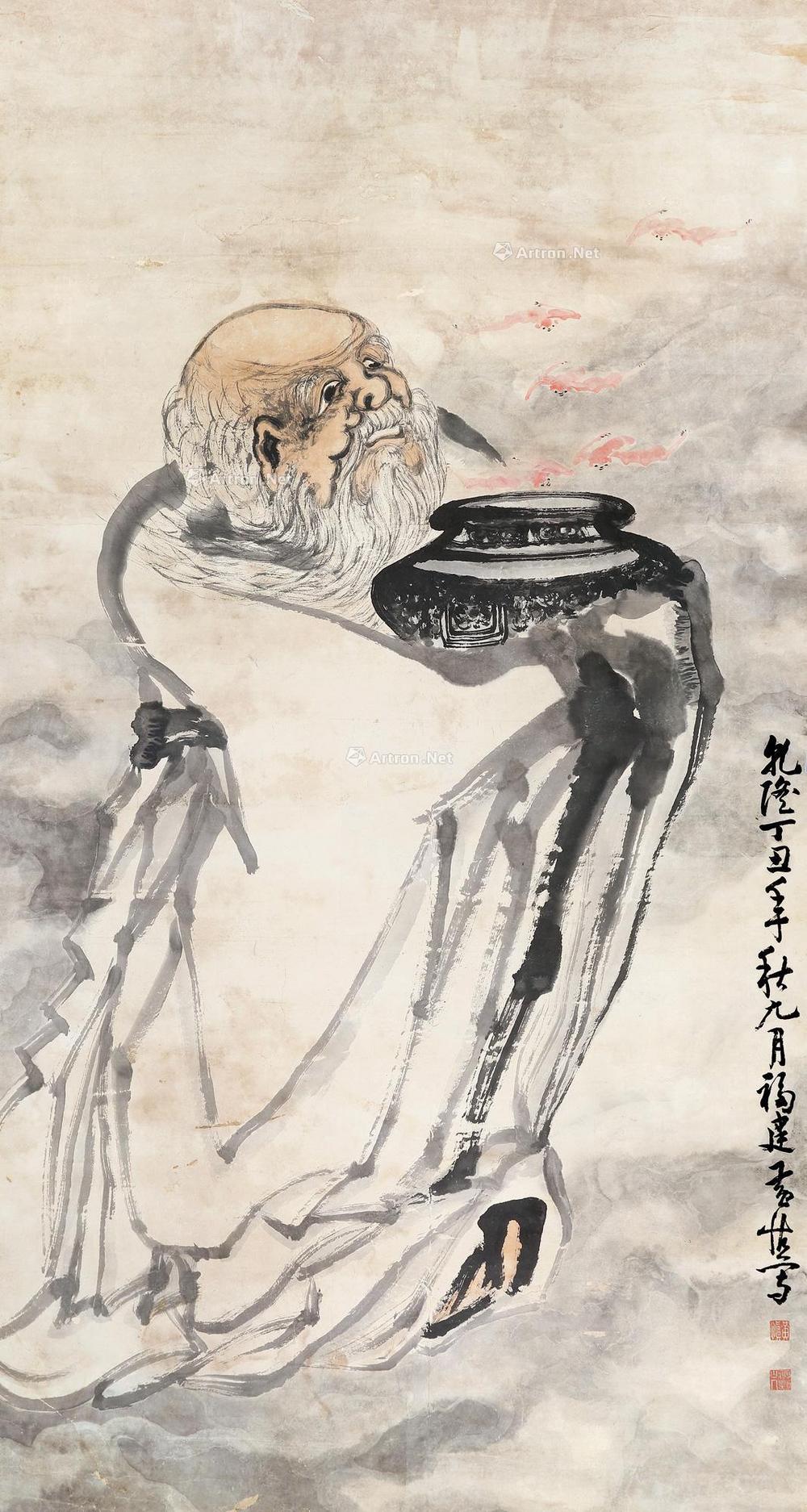

与《天官赐福》创作于同一年的《受福图》(图2),同样也是黄慎的人物画经典之作,上有款识“乾隆丁丑年秋九月,福建黄慎写”,钤“黄慎”“瘿瓢山人”两印。作者以水墨写意描绘一位手捧瓶罐、面向从天而降的红色蝙蝠的老者,寓意向天接福纳祥。画中老者须发花白,长袖曳垂,衣纹线条简洁流畅,面部略施颜色,给人以真实可亲之感。黄慎使用草书线条勾勒出老人的背部,鲜明的个性见于笔端,整体显得自然、准确,充分表达出作者祈盼幸福吉祥的创作意图。值得一提的是,这幅作品的尺寸达到21.59平尺,如此巨作,是黄慎晚年不可多得的佳作。

黄慎的《福自天来》(图3),创作年代待考,上有题识“举世纷纷皆若醉,仙家独向道中醒。金丹放出飞升去,冲破秋空一点青。瘿瓢”,钤“黄慎”“瘿瓢”两印。这幅画作描绘两位老者盘膝而坐,其中,一老者身着蟒袍,似有官阶在身;一老者须发皆白,长髯荡胸,手持羽扇,他们皆望着天上飞来的一只蝙蝠。因“蝠”和“福”发音相同,故而在很多画作中都会作一红蝠,寓意“鸿福”。此画中两位老者的衣纹勾写精炼概括、用笔放逸跳脱、人物表情生动自然,当属黄慎上乘之作。

黄慎的《见福图》(图4),创作年代待考,款识为“见福图,瘿瓢子慎写”,钤“黄慎”“瘿瓢”两印。只见一老者羽扇鹤发,神态欣然;旁有一女子持花蓝半蹲在老者身边,神态端庄安详;画面左侧,一只红色蝙蝠翩然而至,半在画中半在外,与老者视线相对,仿佛要飞入画中,十分生动。清代著名画家郑板桥评价黄慎之语:“爱看古庙破苔痕,惯写荒崖乱树根,画到精神飘没处,更无真相有真魂”,在这幅作品中可谓体现得淋漓尽致。

总的来说,黄慎艺术风格的转变与其草书学习是密不可分的,再加上他疏狂的天性,使得创作上的书画相融表现得尤其强烈,从而构成其酣畅恣肆的独特审美特征。黄慎的作品在表达技巧方面,开创性地草书入画,极具艺术表现张力,为后世创作提供了范本;在艺术情感方面,不仅有悲天悯人的人文关怀,更有率性坦诚的人生思考。可以说,黄慎集诸家之长,勇于破旧创新,开创一代画风,颇有建树。他出身贫苦,以画为业,布衣终身,丰富的人生历练和对绘画不断探索的精神铸就了他自成一派的艺术风格。时至今日,黄慎的绘画艺术仍影响着一大批后世画家,惜其贡献仍未引起藏界和市场足够的重视,其价值依旧被低估。本文通过对其福文化题材作品的介绍,在展示博大精深的福文化的同时,希望让大家对黄慎的人物画艺术成就能够有进一步的认知。(记者 李自涌)