所谓的“行”,指的是商行,大多为批发商。所谓的“郊”,指的是带有类似同业公会性质的组织。在闽台对渡时期,泉郊、厦郊、鹿港郊号称“三郊”,尤为著名。《台湾通志稿》称,三郊名著,万商云集,各途生理相继兴起。

设在台湾,与蚶江、永宁、深沪、崇武等地贸易的称为“泉郊”;与厦门等地贸易的称为“厦郊”。设在石狮、泉州等地,专门与台湾鹿港贸易的称为“鹿港郊”,鹿港郊是蚶江与鹿港对渡的见证,在石狮留下了许多精彩的故事与遗迹。

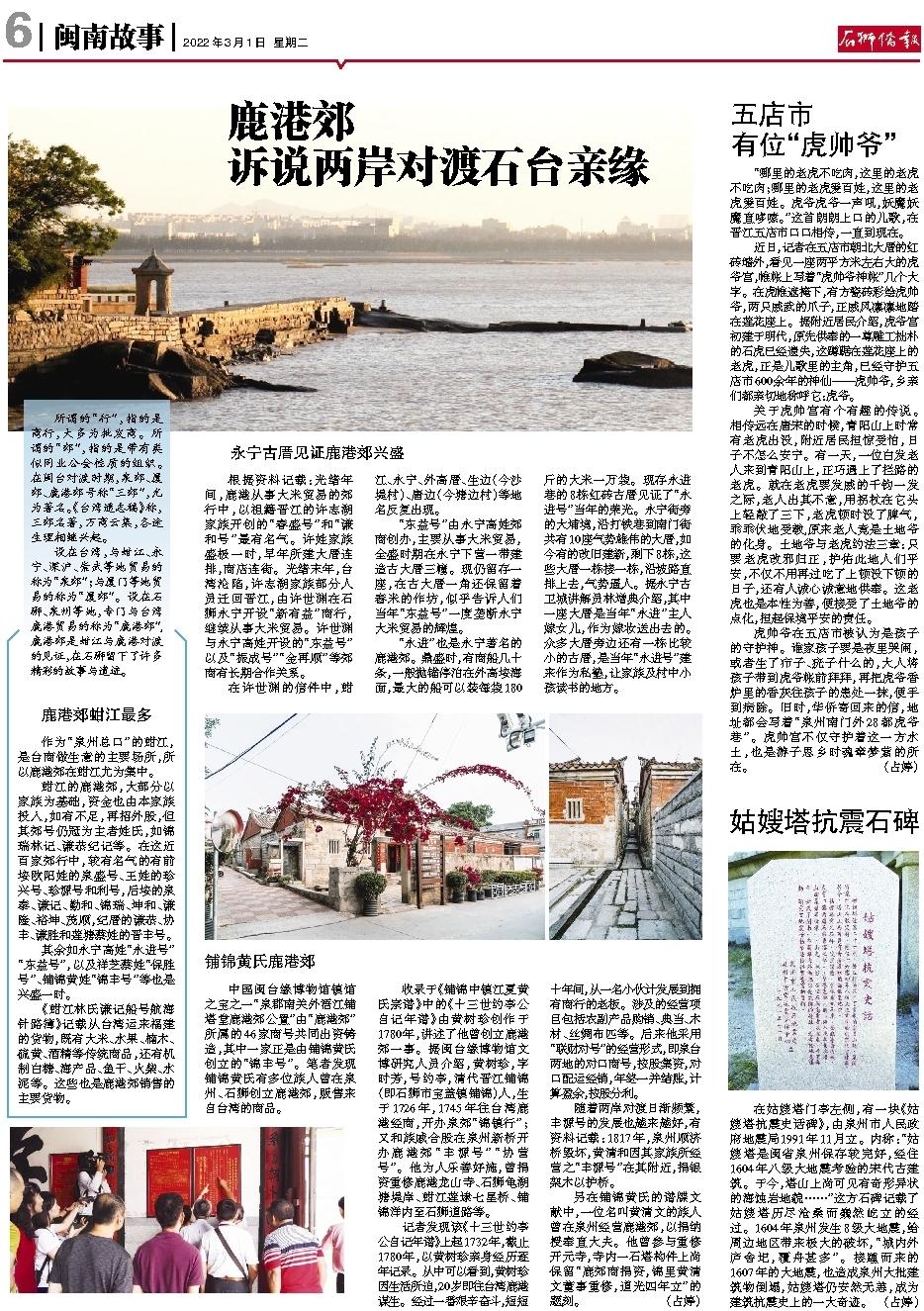

永宁古厝见证鹿港郊兴盛

根据资料记载:光绪年间,鹿港从事大米贸易的郊行中,以祖籍晋江的许志湖家族开创的“春盛号”和“谦和号”最有名气。许姓家族盛极一时,早年所建大厝连排,商店连街。光绪末年,台湾沦陷,许志湖家族部分人员迁回晋江,由许世渊在石狮永宁开设“新有益”商行,继续从事大米贸易。许世渊与永宁高姓开设的“东益号”以及“振成号”“金再顺”等郊商有长期合作关系。

在许世渊的信件中,蚶江、永宁、外高厝、生边(今沙堤村)、唐边(今塘边村)等地名反复出现。

“东益号”由永宁高姓郊商创办,主要从事大米贸易,全盛时期在永宁下营一带建造古大厝三幢。现仍留存一座,在古大厝一角还保留着舂米的作坊,似乎告诉人们当年“东益号”一度垄断永宁大米贸易的辉煌。

“永进”也是永宁著名的鹿港郊。鼎盛时,有商船几十条,一般抛锚停泊在外高垵海面,最大的船可以装每袋180斤的大米一万袋。现存永进巷的8栋红砖古厝见证了“永进号”当年的荣光。永宁街旁的大埔境,沿打铁巷到南门街共有10座气势雄伟的大厝,如今有的改旧建新,剩下8栋,这些大厝一栋接一栋,沿坡路直排上去,气势逼人。据永宁古卫城讲解员林增典介绍,其中一座大厝是当年“永进”主人嫁女儿,作为嫁妆送出去的。众多大厝旁边还有一栋比较小的古厝,是当年“永进号”建来作为私塾,让家族及村中小孩读书的地方。

鹿港郊蚶江最多

作为“泉州总口”的蚶江,是台商做生意的主要场所,所以鹿港郊在蚶江尤为集中。

蚶江的鹿港郊,大部分以家族为基础,资金也由本家族投入,如有不足,再招外股,但其郊号仍冠为主者姓氏,如锦瑞林记、谦恭纪记等。在这近百家郊行中,较有名气的有前垵欧阳姓的泉盛号、王姓的珍兴号、珍源号和利号,后垵的泉泰、谦记、勤和、锦瑞、坤和、谦隆、裕坤、茂顺,纪厝的谦恭、协丰、谦胜和莲塘蔡姓的晋丰号。

其余如永宁高姓“永进号”“东益号”,以及祥芝蔡姓“保胜号”、铺锦黄姓“锦丰号”等也是兴盛一时。

《蚶江林氏谦记船号航海针路簿》记载从台湾运来福建的货物,既有大米、水果、楠木、硫黄、酒精等传统商品,还有机制白糖、海产品、鱼干、火柴、水泥等。这些也是鹿港郊销售的主要货物。

铺锦黄氏鹿港郊

中国闽台缘博物馆镇馆之宝之一“泉郡南关外浯江铺塔堂鹿港郊公置”由“鹿港郊”所属的46家商号共同出资铸造,其中一家正是由铺锦黄氏创立的“锦丰号”。笔者发现铺锦黄氏有多位族人曾在泉州、石狮创立鹿港郊,贩售来自台湾的商品。

收录于《铺锦中镇江夏黄氏宗谱》中的《十三世约亭公自记年谱》由黄树珍创作于1780年,讲述了他曾创立鹿港郊一事。据闽台缘博物馆文博研究人员介绍,黄树珍,字时芳,号约亭,清代晋江铺锦(即石狮市宝盖镇铺锦)人,生于1726年,1745年往台湾鹿港经商,开办泉郊“锦镇行”;又和族戚合股在泉州新桥开办鹿港郊“丰源号”“协营号”。他为人乐善好施,曾捐资重修鹿港龙山寺、石狮龟湖塘堤岸、蚶江莲埭七星桥、铺锦洋内至石狮道路等。

记者发现该《十三世约亭公自记年谱》上起1732年,截止1780年,以黄树珍亲身经历逐年记录。从中可以看到,黄树珍因生活所迫,20岁即往台湾鹿港谋生。经过一番艰辛奋斗,短短十年间,从一名小伙计发展到拥有商行的老板。涉及的经营项目包括农副产品购销、典当、木材、丝绸布匹等。后来他采用“联财对号”的经营形式,即泉台两地的对口商号,按股集资,对口配运经销,年终一并结账,计算盈余,按股分利。

随着两岸对渡日渐频繁,丰源号的发展也越来越好,有资料记载:1817年,泉州顺济桥毁坏,黄清和因其家族所经营之“丰源号”在其附近,捐银架木以护桥。

另在铺锦黄氏的谱牒文献中,一位名叫黄清文的族人曾在泉州经营鹿港郊,以捐纳授奉直大夫。他曾参与重修开元寺,寺内一石塔构件上尚保留“鹿郊商捐资,锦里黄清文董事重修,道光四年立”的题刻。(占婷)