■陕西 刘燃冰

春秋战国时期流通于中原地区的货币——布币,其形制与当时的生产工具“铲”形状相似。布币初期粗糙,后期制作精益,形制也有所变化,布首由空首变为实首再变为平首,足由尖足逐渐演变为平足和圆足,并且出现了单孔布、三孔布等以方便穿绳携带,方便流通。

旬阳县博物馆藏有一件平首、平肩、平足的布币铜模(图1),长8.7、宽5.6、厚0.8厘米。青铜质,1959年4月出土于旬阳城关汉江南岸沙滩中。这件字模是母模,用它翻制泥模或陶模(字成反字),再用来铸造钱币(就是正面文字)。这件铜模在旬阳出现,有两种可能。春秋战国时期,旬阳属于楚国,他们可能在仿制韩国的“百涅”,涅字的“氵”旁缺失,或者楚国的“涅”字就这样写。

战国时期桥币模具青铜钱范(图2)。纵11、横18、厚2.5厘米。正、背模内可见有4个凹、凸合配固定点及两枚双龙头桥币凹槽。可见模具合拢时一头的浇注孔,把化好的铜液注入,打开模具,就可有两枚桥币。桥币又称“磬币”或“璜币”。

战国布币“安阳”铜母范(图3)。青铜质,纵13.2、横4.2厘米,正、背模合起厚2.6厘米。这是布币“安阳”的母模,用它翻制泥模或陶模。

1985年8月,河南省南召县云阳镇柿园村出土窖藏“安阳”布币57枚,其中较完整的38枚,形制、大小基本相同:平首、束颈、平肩、方足,浅身外部呈有内弧的弧线,通高5.6、肩宽3.2厘米。根据这批钱品种单一、数量较大,铸成后郭边没有修磨的情况看,可能是铸成后没有在市场上流通,就因某种情况被埋入地下。南召,战国时为楚国边陲。这些“安阳”布币的发现,为研究战国时期楚国与三晋地区的经济文化交流提供了实物资料。

安阳,《史记·秦本纪》云:秦昭襄王五十年,“攻汾城,即从唐拔宁新中,宁新中更名安阳。”唐张守节《史记正义》引《扩地志》云:“宁新中,七国时魏邑,秦昭襄王拔魏宁新中,更名安阳城,即今相州外城是也。”

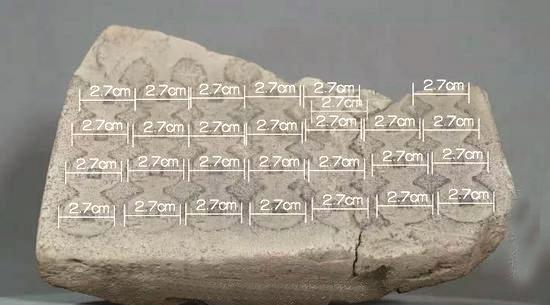

西汉半两石钱范(图4)。出土于高县文江镇水红村,范石呈赭色,砂岩质。钱范母长25、宽8.5、厚5厘米。正面有钱范4排,每排7枚,共28枚,其中3枚有残缺。每枚钱范直径均为2.7厘米,钱文为阴文小篆“半两”。有趣的是,每4个钱像冰糖葫芦一样,连通形成一道铸槽,上有铸口。断面颜色由深到浅,层次清楚,范面磨损较重,可见浇铸过若干次。

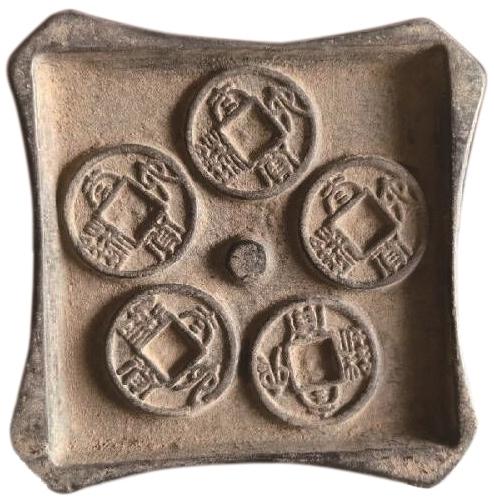

“太货六铢”正亚腰形铜母范(图5)。直径8厘米,正、背模合起厚2.4厘米。内有5枚“太货六铢”正面币形。这是母模,用它可制成泥范或陶范,然后进行造币。

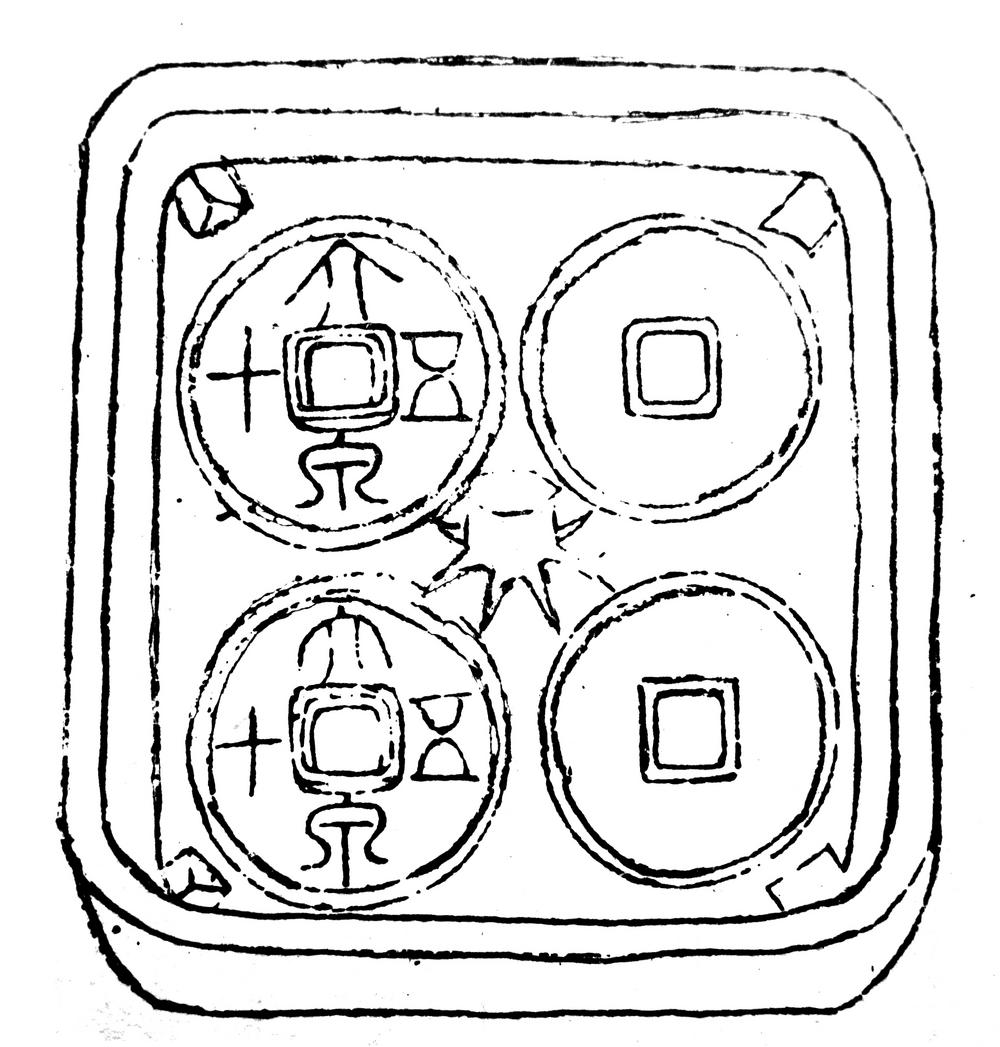

铁母范“太货六铢”(图6)。南朝陈钱范,边长42、宽(边距)74毫米。重约95克。南朝陈宣帝太建十一年(579)铸行“太货六铢”。其钱文玉箸篆,疏密均匀,既端庄凝重,又秀丽飘逸,篆法华美,工艺精湛,堪称南朝钱币之冠,足可与“北周三钱”相媲美。内有4枚“太货六铢”正面币形。这是母模,用它可制成泥范或陶范,然后进行造币。

新莽八边形“货泉”小平钱铜母范一套(图7)。直径8.6×9.3、厚0.9厘米,铜质细腻,制作规整。从图上可见,内有6枚“货泉”,3正面币形,3背面币形。这是母模,用它可制成泥范或陶范,然后进行造币。

货泉,王莽天凤元年(14)始铸,下沿用至东汉早年。材质为青铜,尚见有铁质和铜夹铁者,钱文为悬针篆。货泉为王莽第四次货币改革时所发行的货币,铸造精美。王莽时期为中国古钱第一次铸币巅峰。铜母范对于研究这时期钱币铸造工艺具有重要作用。

“大泉五十”铜钱范面范(图8)。濮阳市博物馆藏,王莽新朝。通长40.5、宽17.3厘米。该器物系青铜锻造,整体呈铲形,范内面居中有一道纵向浇铸槽,浇铸口开在顶端。浇铸槽两侧各有9个支槽,每一支槽上有两枚钱范,共36枚,大小形制相同。钱范为圆形方孔,钱文为篆书“大泉五十”四字。钱范下端中部有一海棠形豁口,背面正中有两个桥形把手。

新莽六泉大泉五十合范(图9)。正长120、宽75、厚8毫米;反长119、宽80、厚7毫米。正反成套。主浇道呈“夫”字形,两侧各3枚。支浇道通各钱两侧。浇注口呈覆锥形。

莽钱范“大泉五十”(图10)。清代梁诗正、于敏中著《钱录》第61页:“莽钱范左列钱文二曰‘大泉五十’,以是知为莽物也。前此图志俱未收录,惟我朝秀水朱彝尊《曝书亭集》有之。考其所记,与此器无纤毫之差,命之曰钱范者,范金必先合,土填范于此,抟土印范上,覆之则钱函方圆皆为凹文,然后煎铜液浇其上,则钱为凸文,而钱文以成,故谓之范。此器既不见它书。”

石质“大泉五十”双面钱范(图11)。1987年秋,兖州市博物馆进行文物普查时,在新驿镇王楼村征集到两件大泉五十双面钱范。据了解,这两件钱范是在村南沙坑中发现的,现介绍如下:钱范两件,均为石质,竖长方形,两件尺寸一致,长286、宽110、厚26毫米。一件为面范(两面均为钱面,定为A1面和B1面),另一件为钱背范(两面均为钱背,定为A2面和B2面)。面范A1面:有钱模17枚,主浇道两侧各列8枚,主浇道下口处置1枚。钱径29毫米,方穿,穿径8毫米。范中间为竖向浇道,从主浇道通向各钱模有斜向支浇道。浇口呈覆锥形,口沿宽22毫米。主浇道上口宽9、下口宽5毫米。支浇道宽3—4毫米。钱范四角各有一圆柱形榫,榫径8、高3毫米。钱范均阴刻篆书“大全五十”钱文,钱文直读反刻。面范B1面:有钱模16枚,主浇道两侧各列8枚。钱径30毫米,方穿,穿径6毫米。范中间为竖向主浇道,通向钱模有支浇道。主浇道宽9、支浇道宽6—8毫米。