■北京 高晴

马克思主义文艺思想指出:“艺术永远是一定阶级、社会集团的思想斗争的反映。”1942年毛泽东同志在延安文艺座谈会上也提到:“在现在世界上,一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的。为艺术的艺术,超阶级的艺术,和政治并行或互相独立的艺术,实际上是不存在的。”由此可见,艺术是具有阶级性质的。在革命年代,美术是作为团结人民、引导人民、打击敌人的有力武器,是革命的重要组成部分。

在描绘农民生活、体现农民阶级伟大力量的版画艺术家当中,当之无愧首推古元。1919年,古元出生于广东省中山县那洲的一个农村家庭,童年时期在田间耕作的乡村生活赋予了他热爱土地和农民的乡土情怀。20世纪30年代抗日战争时期,日军的暴行使其意识到抗日救国迫在眉睫。在《解放日报》上看到关于延安的消息后,年仅19岁的古元毫不犹豫地奔赴陕北,在陕北公学的三个月,他接触到了先进的革命思想并学习了共产党的文艺路线。1940年,古元申请加入鲁迅艺术学院,之后被分配到延安县碾庄工作。

延安岁月既赋予古元作品强烈而鲜明的时代特点,又给予他毕生艺术的信念和追求。在碾庄的十个月时光里,他与当地农民一起生活,获取了大量创作素材,劳动中遇到的新鲜事物和优美的农村风景使他产生了强烈的创作欲望。1940年,他创作了《农村小景·羊群》(图1),画面上一位淳朴的陕北牧羊娃抱着新生的羊羔走近羊圈。小娃、小羊与小狗,这些浓郁生活气息的题材为作品营造出田园牧歌般的诗情画意。古元从生活出发,表现自己的真切感受,加上其敏锐的观察力和深刻的感悟力,因而被徐悲鸿称为“卓绝的天才”“版画界之‘巨星’”。

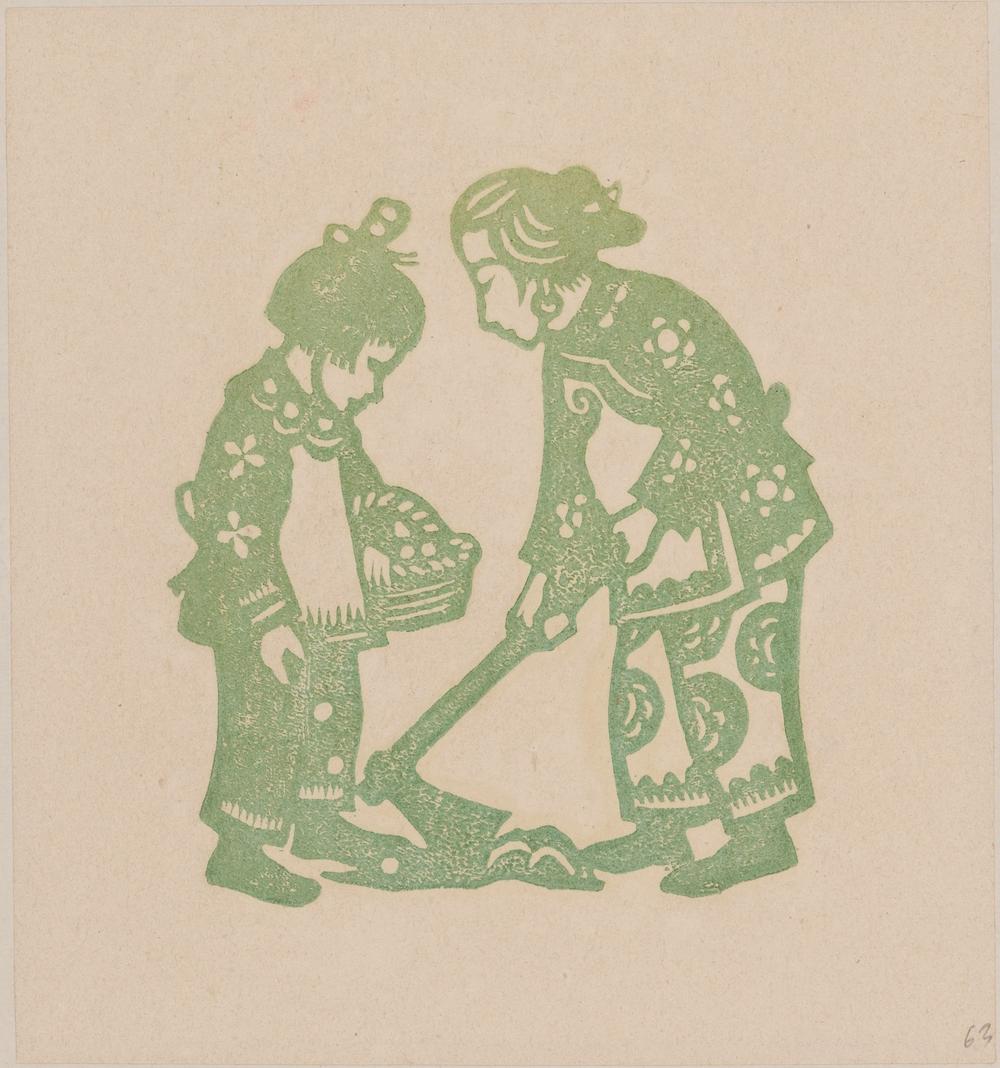

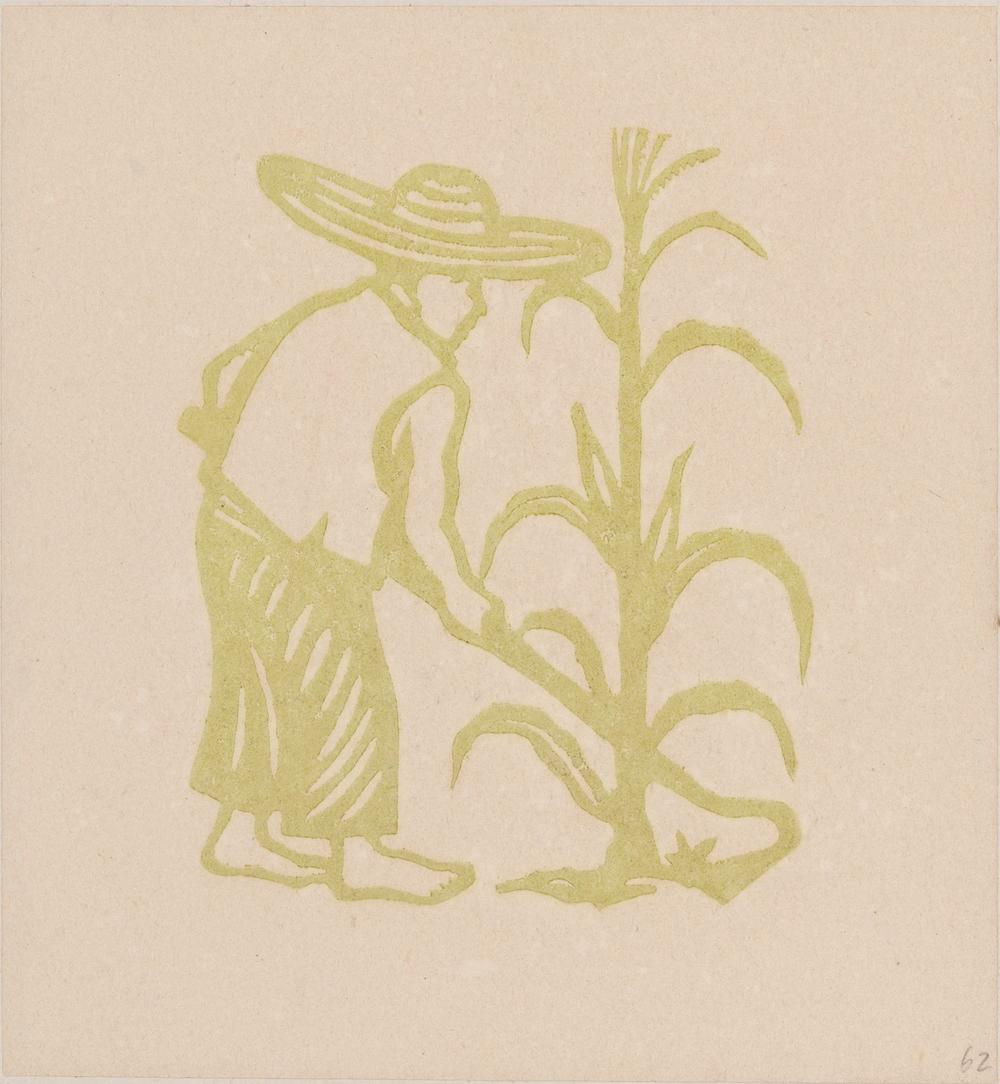

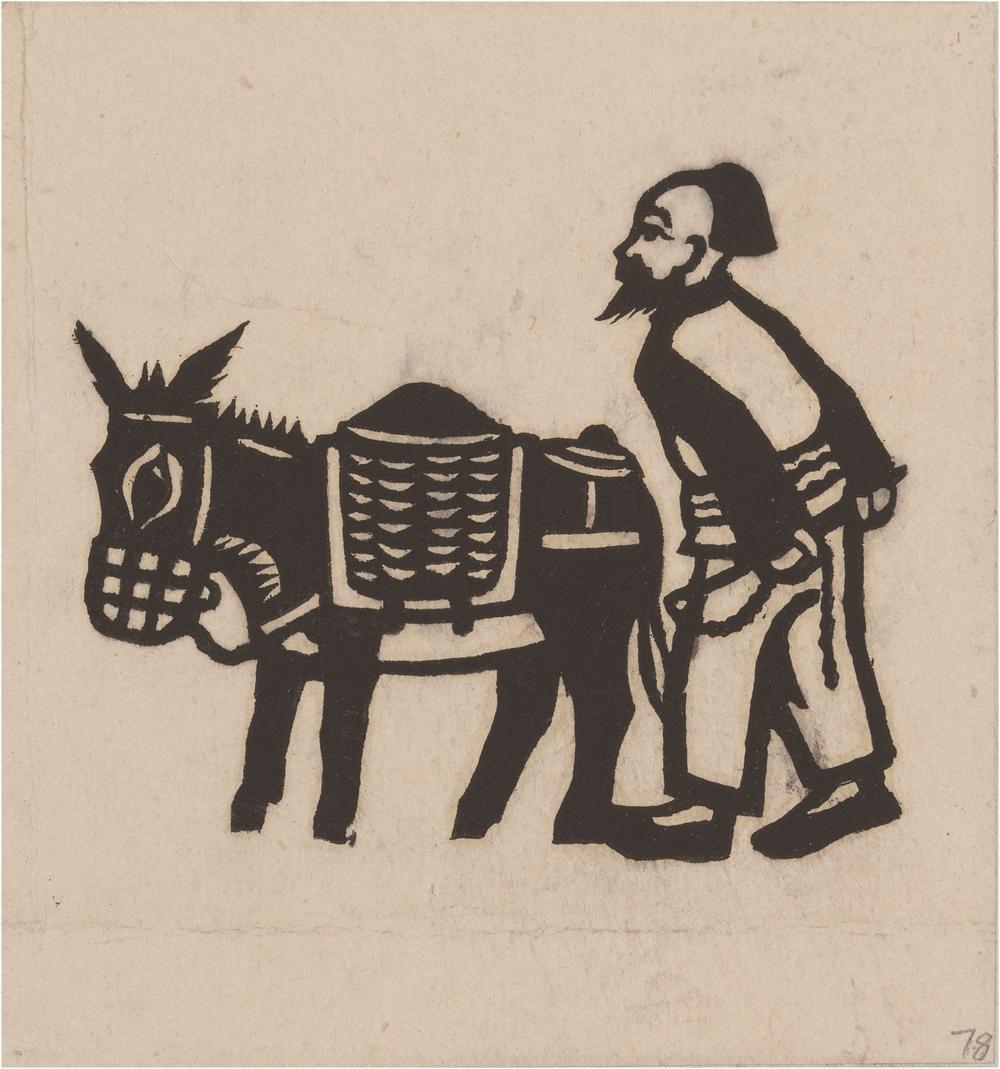

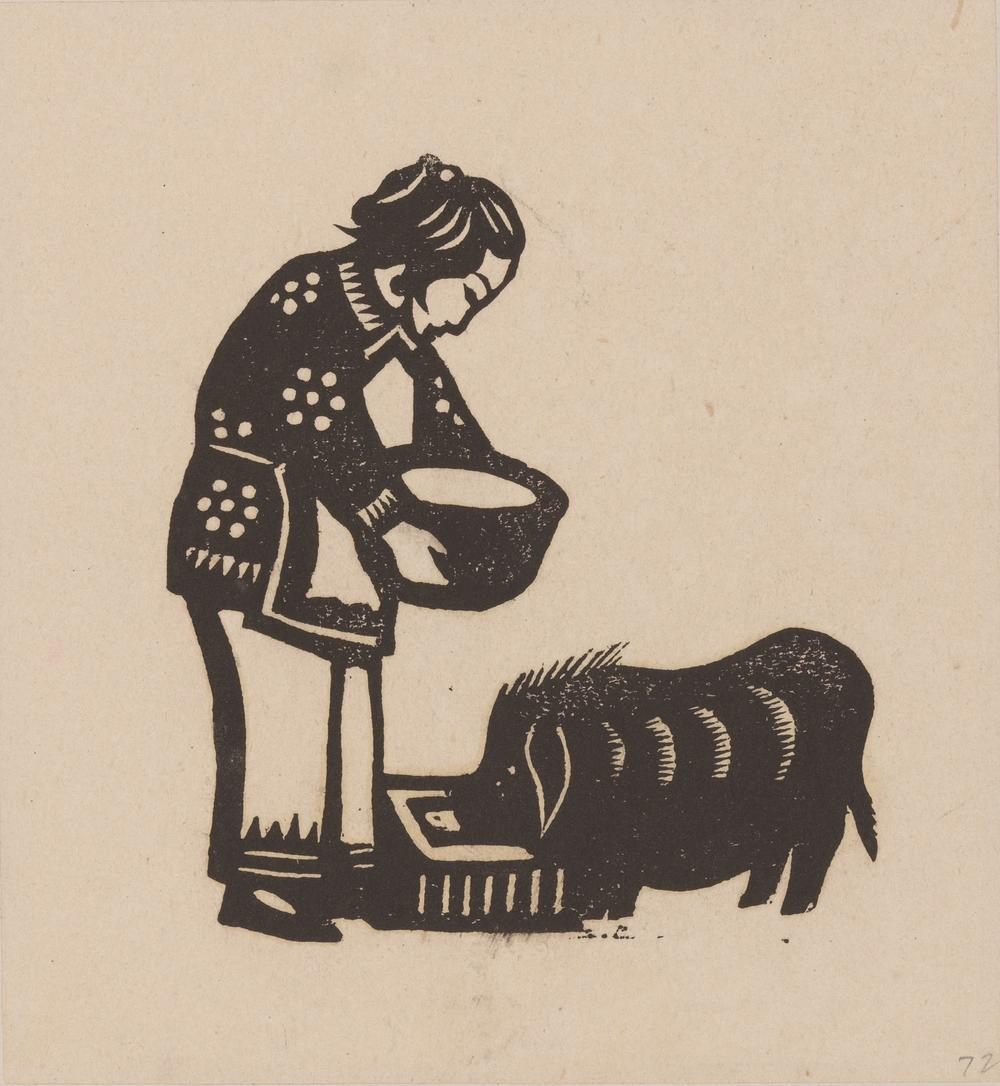

但是从《羊群》这件作品中可以看出,古元早期的木刻有严重的欧化倾向,尤其有德国表现主义大师珂勒惠支的痕迹,比如人物脸部大块涂黑,过多的色调层次导致主体和背景的黑白关系不够明确,当地的百姓便质疑“为啥脸上总有一道道黑”“为啥会有毛毛线”等。这种欧化表现手法不能被群众所理解,成为早期木刻工作者的共同难题,于是他们开始想办法积极改进,他们从当地群众更易接受的年画、剪纸中寻找艺术灵感。1942年延安文艺座谈会后,古元的画风有了明显的转变,图2是古元在1943年创作的系列仿民间剪纸的版画作品,包括《锄草》《播种》《春耕》《拾粪》《送粪》《喂猪》等。在构图上,这些作品充分吸收了剪纸艺术中重复、连贯、对称的形式,新方式使木刻版画的画面摆脱单调感,变得更加丰富。人物刻画上,为了摆脱西式阴阳脸的弊端,古元借鉴了剪纸工艺上的阳剪(刻),以线条的形式表现人物的面部形象。这样的改变使得人物造型更加贴近当地群众形象,也更加符合百姓的审美。在创作内容上,无论是耕种还是施肥,这组版画都将民间百姓身边的动物、植物以及生产劳动场景引入画面,使版画艺术增加了一种更加朴实深厚的情感。艾青曾说过:“对人民和他们日常生活深厚执著的爱好,以及采用最适切的表现技巧,是古元同志的美学精神最可贵的倾向。”

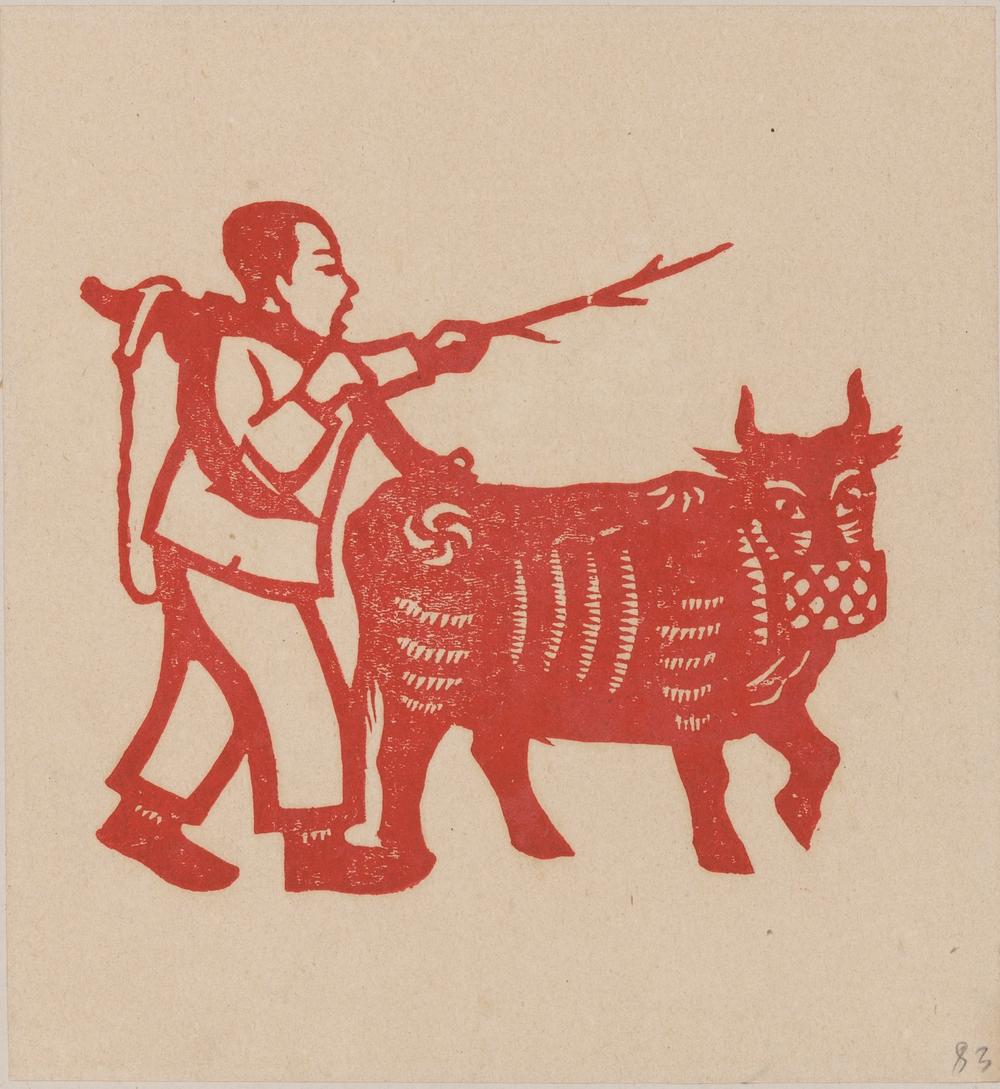

1935年中共抵达延安后,边区政府在当地推行了一系列新的社会民主改革政策,比如民主选举、土地减租减息、供销合作社等,这些政策的推行使大后方成为在战争岁月里唯一安稳的地方,在这里艺术家们拥有了良好的创作环境。古元此时期的作品便像一部大型影视剧,多角度描绘了延安生活的方方面面,如表现农民日常生活的《识一千字》、表现土改运动的《减租会》、表现乡村干部的《乡政府办公室》等。其中新政权颁布的婚姻法为延安妇女的生活带来了重大改变,这一社会现象是古元区别于其他延安版画家的特别之处。边区政府开展的生产运动和土地改革,使农村经济结构发生改变,继而促使妇女思想发生转变,通过参与劳动,妇女有了自己的经济收入,提高了家庭地位。当时的婚姻法规定:一、男女以婚姻自由为原则,废除一切封建的包办强迫买卖婚姻制度,实行一夫一妻制;二、禁止童养媳、重婚及纳妾,结婚最低年龄为男子二十岁,女子十八岁。同时对于离婚,婚姻法也有说明:男女双方,如有一方坚持离婚,即可离婚。

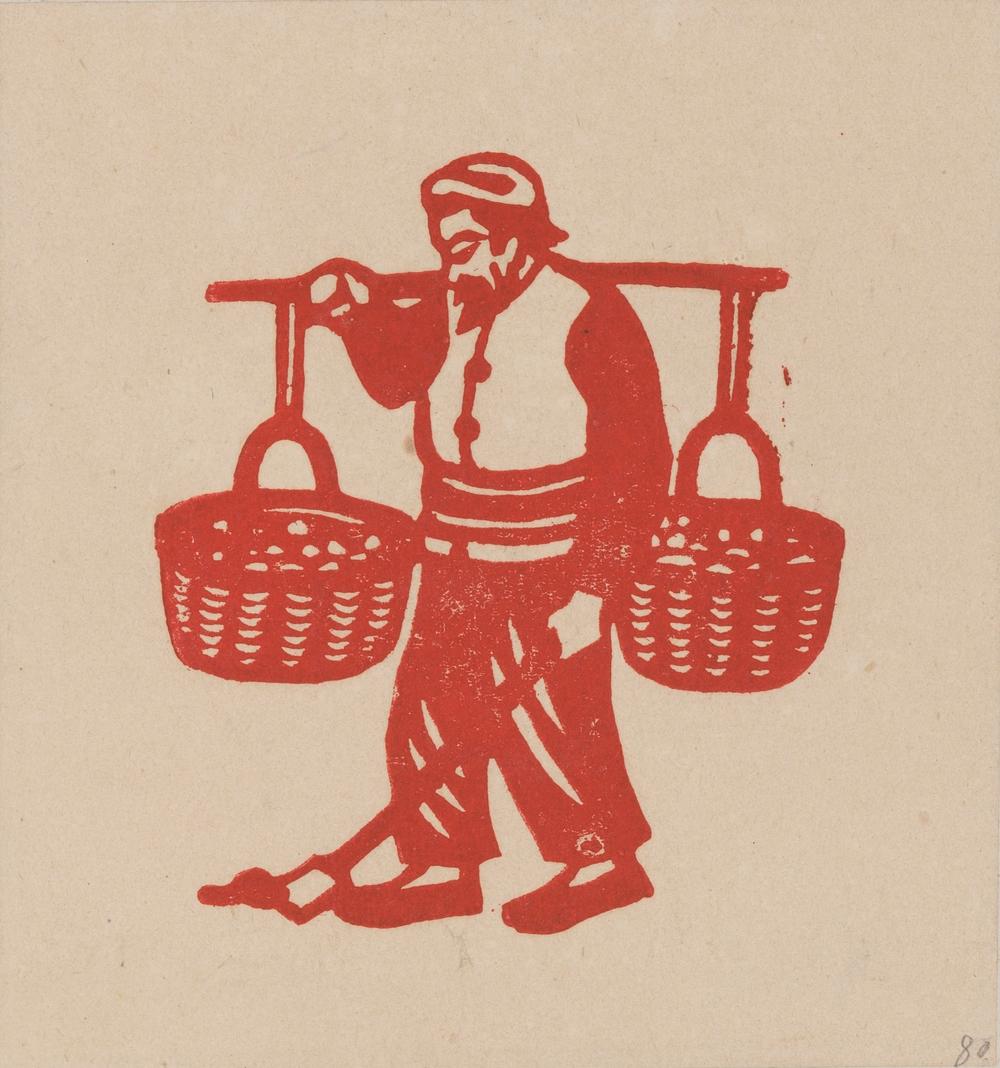

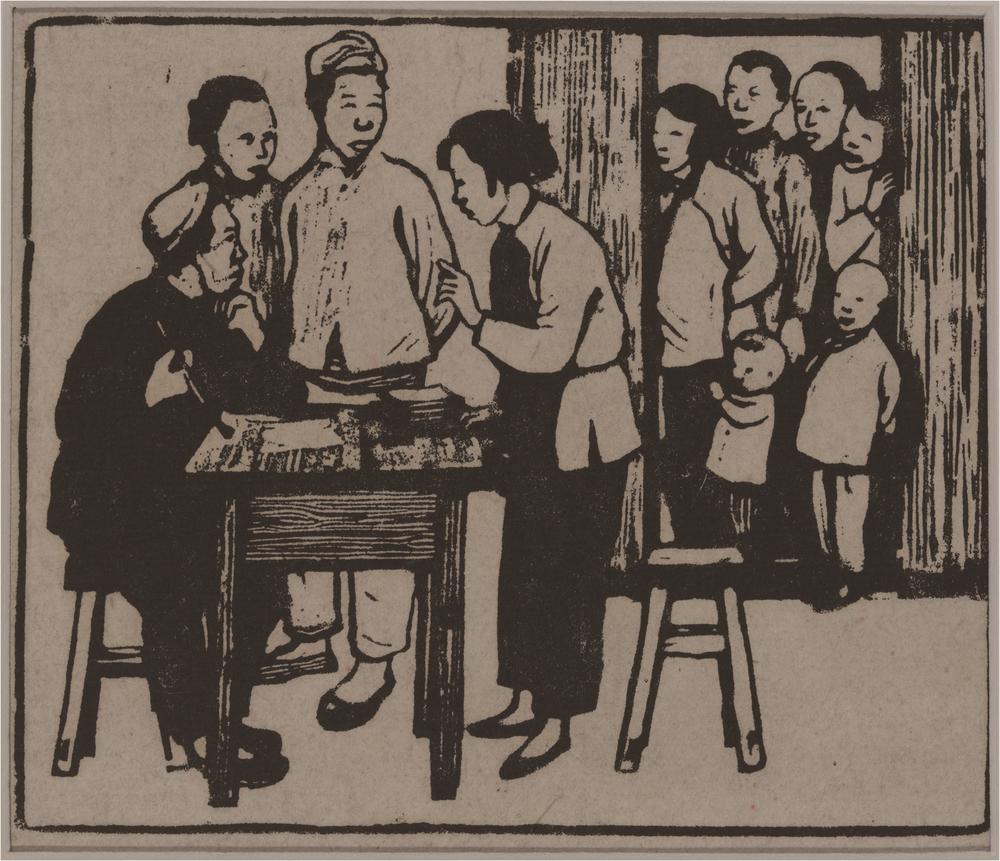

1942年古元创作了《离婚诉》(图3),一直被视为宣传新政权中对于妇女解放的经典之作。画面中心是正在向村干部诉苦并要求离婚的妇女,旁边是她的丈夫和婆婆。在当时的社会,从来没有女子敢主动控诉婆婆的罪行,这样控诉婚姻的行为也引来了众人的围观。乡干部正在认真倾听女子的委屈,他代表了新政府对于每一位民众的尊重。古元用最直观的图像呈现了在政府的帮助下,妇女敢于突破封建传统的压迫,表达自己的建议和要求,为自己的生活和幸福做主。

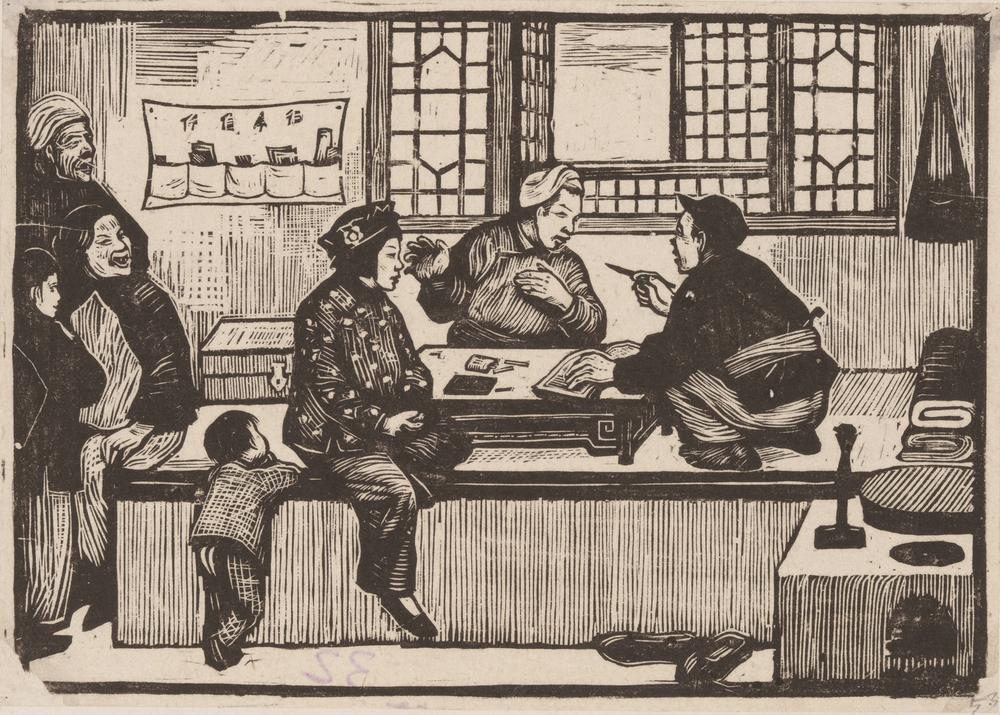

1944年的《结婚登记》(图4)展现了边区妇女婚恋自由的登记场面。根据边区婚姻法规定,男女结婚须进行登记,领取结婚证。经过结婚登记后,夫妻婚姻关系才得以确立,同时受到法律保护。画面上乡干部正在和新郎交谈,坐在边上的新娘身着喜庆服饰,头戴花帽,显然是经过精心的打扮。她脸上的笑容能够看出对于自己的婚姻很满意,邻里街坊的到来更烘托了祥和的气氛。此作品也记录了当时边区政府的办公场所,炕头、箱笼、锅灶等物品表现出陕北农村的特点。村干部脱了鞋子蹲在炕桌上,床边小孩子跑来凑热闹,整幅画面的融洽气氛体现了政府干部与百姓的和谐关系。

古元的所有木刻作品没有惊天动地的宏伟场面,但是他从平凡的生活中发现不平凡的意趣。这些作品具有鲜明的时代特征,记录了陕北百姓生活最质朴的自然美。正像力群所称赞的:“古元的木刻好像开在陕北山野里的山丹丹花,永远散发着红艳艳的光辉,放出阵阵的幽香。”