■安徽合肥 黄含笑

安徽太和县博物馆在2022年第46个国际博物馆日来临之际开展电视宣传文物保护活动。笔者虽在安农大读书,然心牵挂于此,有感于太和县博物馆连续三年开展社会文物保护捐献活动之事,昔日文庙文物捐献活动规模之大、范围之广,捐献者踊跃,如昨日历历在目。为参与本次太和社会文物保护捐献活动,特捐个人收藏物品一件。本次捐献物件为史前文化人面配饰(见图),系上世纪90年代初发现于内蒙古玩市场,当时藏家当民俗石制品收藏,不为人知道。吾初见之时,感觉看老,缺乏对应参考资料。

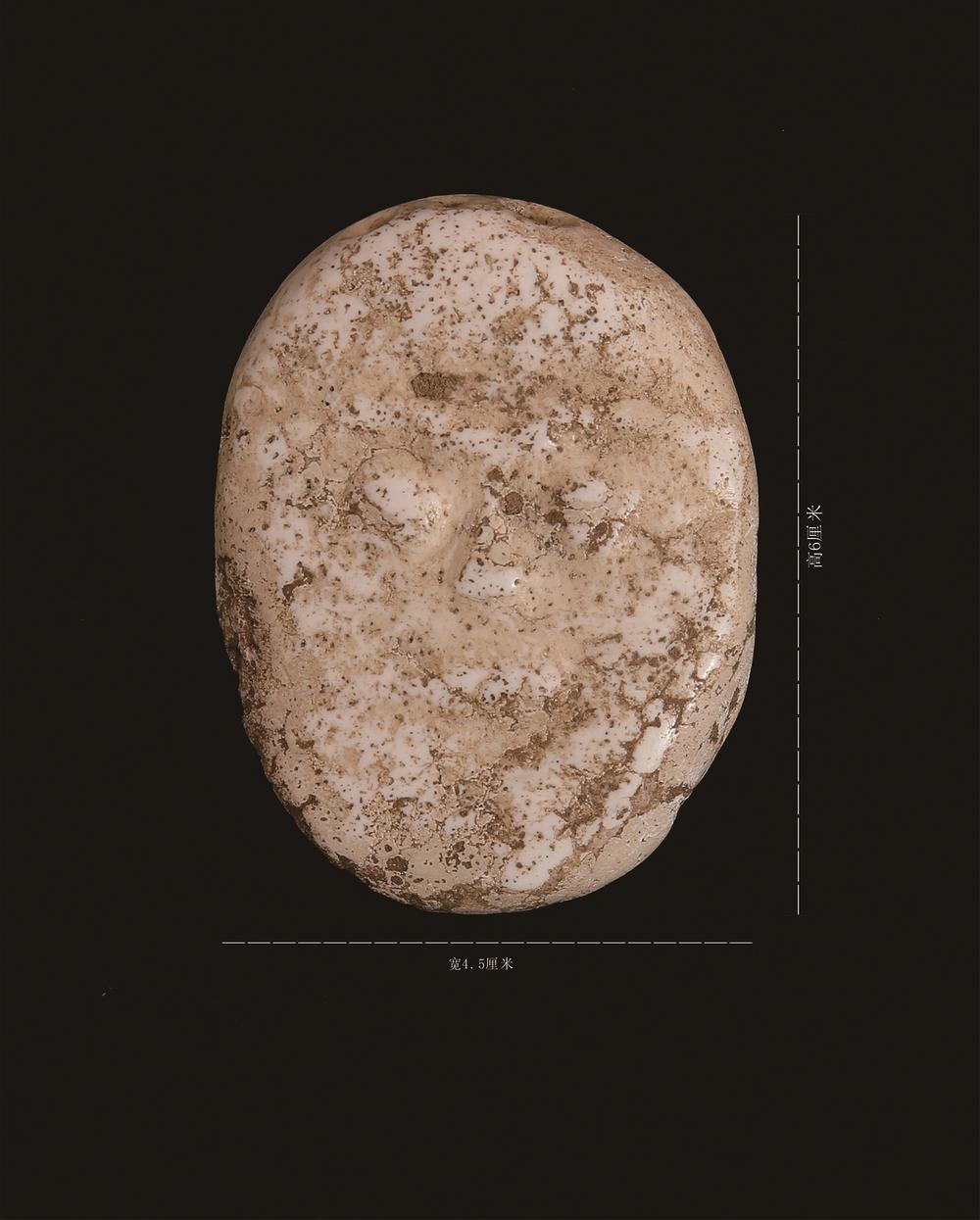

此物椭圆人脸状,长6、宽4.5、厚0.9厘米,石质为白色地方玉石,表面有玉质光泽,呈鸡骨白。以凹凸手法雕刻眼睛、眉毛、鼻子和嘴,形状不规整,显得真实而丰满,原始古朴、形象生动,久而视之,给人以微笑感觉。微笑是文明传承的符号,在中国有着悠久的历史文化内涵,数千年来生机盎然地传承在华夏大地上。在史前文化时期中上迄裴李岗文化、兴隆洼文化时期、淮河流域文明双墩文化,下至马家窑文化、龙山文化末期,达4000多年之久。这些文化遗址中发现的史前人面塑像以饱满的形态、端庄的面容、神秘的微笑,展现在世人面前。反映不同时期人们的情感世界和文化艺术的审美倾向,同时也反映了人们朴素而美好的精神生活,充满追求幸福生活的向往。

该物件背面为钙化礓石面,顶部有牛鼻形穿孔,便于佩戴。玉石材质钙化为石,鉴于其加工工艺、物品钙化程度,吾研究史前文化考古中发现类似神人像、神人脸,从早期牛梁河红山文化遗址出土的泥塑人头像,到山东滕县大汶口文化出土的玉“人面”纹佩,到陕西石峁出土的玉人侧视头像,以及巫山县大溪口文化、石家河文化玉人面纹佩,发现这些玉人首形饰品,多以人面为主,有少量类似神面,以夸张的表情体现丰富的内容含义。这些面具经过装饰后挂在人的脖子上,作为原始社会宗教形态的重要组成部分。其主要功能如下: 一、祭祀母系神灵;二、祭祀太阳神;三、部落图腾,守护神的象征; 四、祭祀死者;五、地位象征;六、祭祀父系神灵;七、护身符。经研究结合内蒙红山文化、夏家店文化出土文物文献资料对比,个人认为此件物品制作的时间上限在5000年左右,下限在4000年前左右,属于红山晚期的东西,或夏家店下层文化早期的东西。这种带孔小型石雕人面像是原始人类佩戴在身上,用于保护身体和灵魂的护身符,属于佩戴者沟通天地、寄托精神安慰的东西,或者是父子、夫妻之间的信物。该物件用途多为第一、第六、第七种功能可能性大,在当时应该作为护身符使用,属于巫文化的一种。

巫文化是史前人类文明发源的根源、史前人类对未知文明的探索、对早期天文、地理、动植物、生命繁衍的敬畏。他们崇拜自然,认为万物有灵。这些孜孜不倦追求的部分原始人,后来成为早期巫文化的创造者。中国从原始社会的朦胧文明开始,到殷商时期,巫神文化都占主导地位,巫的地位高于部落首领,或平等。周朝以后,王权高于神权,百家争鸣思想崛起,巫文化被其他形式文化所代替,逐渐消失在历史长河中。历经战汉至今2000多年,目前只有个别地区、个别民族,还在保留部分传统巫文化。

文物捐献,利国利民。昔日先祖生活、生产、祭祀之物,辗转数千年,存于现世,大不易。君不见昔日四大文明古国,一脉相承者,唯有中华文明传承不断。史前文化玉石时代,先民生活不易,琢玉石为器、为具、为神物,在困难斗争中、在天灾人祸面前,寄托精神安慰。四五千年前的玉石文化,对应的是传说中三皇五帝、大禹治水、夏王朝建立时期,这个时期的遗物,是我们祖先共同的财富。独乐乐,不如众乐乐,今有史前文化期玉质人面配饰捐献给太和县博物馆,一为文物保护宣传,鼓励更多文物爱好者踊跃捐献;二为民间华夏瑰宝文物回家,华夏文化遗产传承不断;三为太和博物馆贺,太和文保之名,应为众人知。

为国者当捐,史前文化遗产应归国有;为家者当捐,文物收藏研究,是文化精髓传承,一人懂,不代表后人懂,故多少著名藏家,身死藏品散,唯留名声在人间。百川归海,民间文物国有,这是民间文物最好的归宿。吾先辈、吾辈为之努力终身,在博物馆里为后人留下珍贵的文物财富,后人记之永不忘。

此物研究断代时间观点,是结合现有书籍出版资料、内蒙当地史前文化发展过程和现有史前人面配饰考古研究发现而做出的。

学海无涯,文物考古研究无止境,在浩瀚的历史传承面前,我们永远都是沧海滴水,要心怀敬畏之心,虔诚学习,当做烛光,照亮后人考古探索研究之路。(作者为安徽农业大学学生)