■北京 高晴

革命现实主义作为中国革命文艺创作与批评的基本原则和方法,是20世纪发生在中国的特殊文化现象。与一般现实主义纯文艺的艺术形式不同的是,中国革命现实主义是政治与文艺结合的产物,是一种具有鲜明政治性质的文艺思潮。在美术领域,新兴木刻版画是最为宝贵的艺术遗产之一。

力群是中国革命美术思潮的代表性人物之一,原名郝丽春,1912年生于山西灵石县。初中毕业后,他考入杭州国立艺术专科学校,接受了林风眠校长“调和中西”教学理念的熏陶。与此同时,以胡一川、张眺等为代表的“一八艺社”提倡的“普罗美术”思想(即反映大众与民生的艺术创作)也对力群产生了深远的影响。随着“九一八”事变的爆发,力群将自己的艺术创作重点转向对国家命运的思考上。受鲁迅新兴木刻的影响,他拿起刻刀,开始用版画来揭露社会的黑暗,同时唤醒民众抗日的决心。1933年2月,力群与曹白、叶乃芬等进步学生在杭州成立了“木铃木刻研究会”,在建会宣言中他们写道:“以木造铃,明知是敲而不响的东西,但在最低的限度上,我们希望它总有铮铮作巨鸣之一日的。”

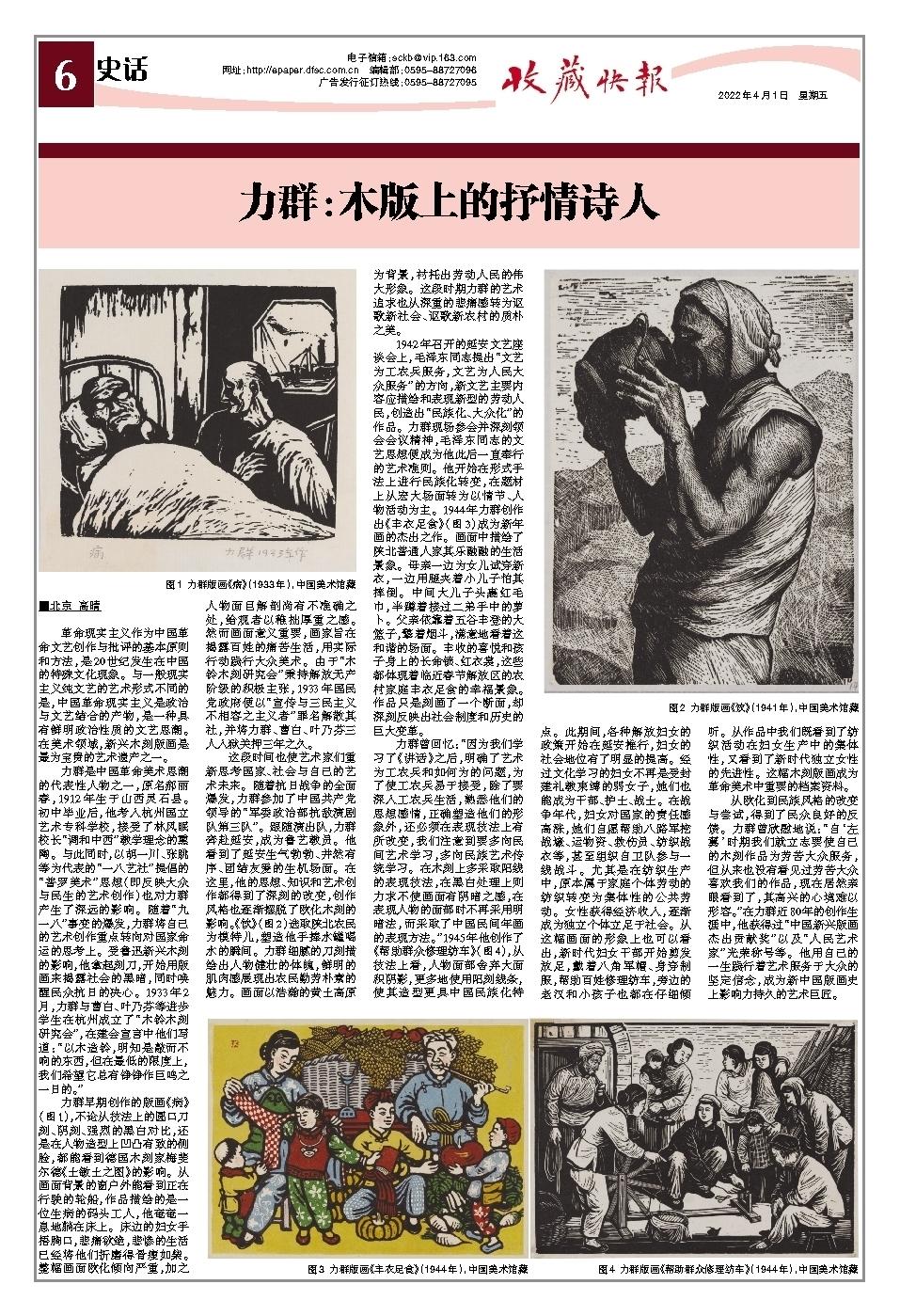

力群早期创作的版画《病》(图1),不论从技法上的圆口刀刻、阴刻、强烈的黑白对比,还是在人物造型上凹凸有致的侧脸,都能看到德国木刻家梅斐尔德《士敏土之图》的影响。从画面背景的窗户外能看到正在行驶的轮船,作品描绘的是一位生病的码头工人,他奄奄一息地躺在床上。床边的妇女手捂胸口,悲痛欲绝,悲惨的生活已经将他们折磨得骨瘦如柴。整幅画面欧化倾向严重,加之人物面目解剖尚有不准确之处,给观者以稚拙厚重之感。然而画面意义重要,画家旨在揭露百姓的痛苦生活,用实际行动践行大众美术。由于“木铃木刻研究会”秉持解放无产阶级的积极主张,1933年国民党政府便以“宣传与三民主义不相容之主义者”罪名解散其社,并将力群、曹白、叶乃芬三人入狱关押三年之久。

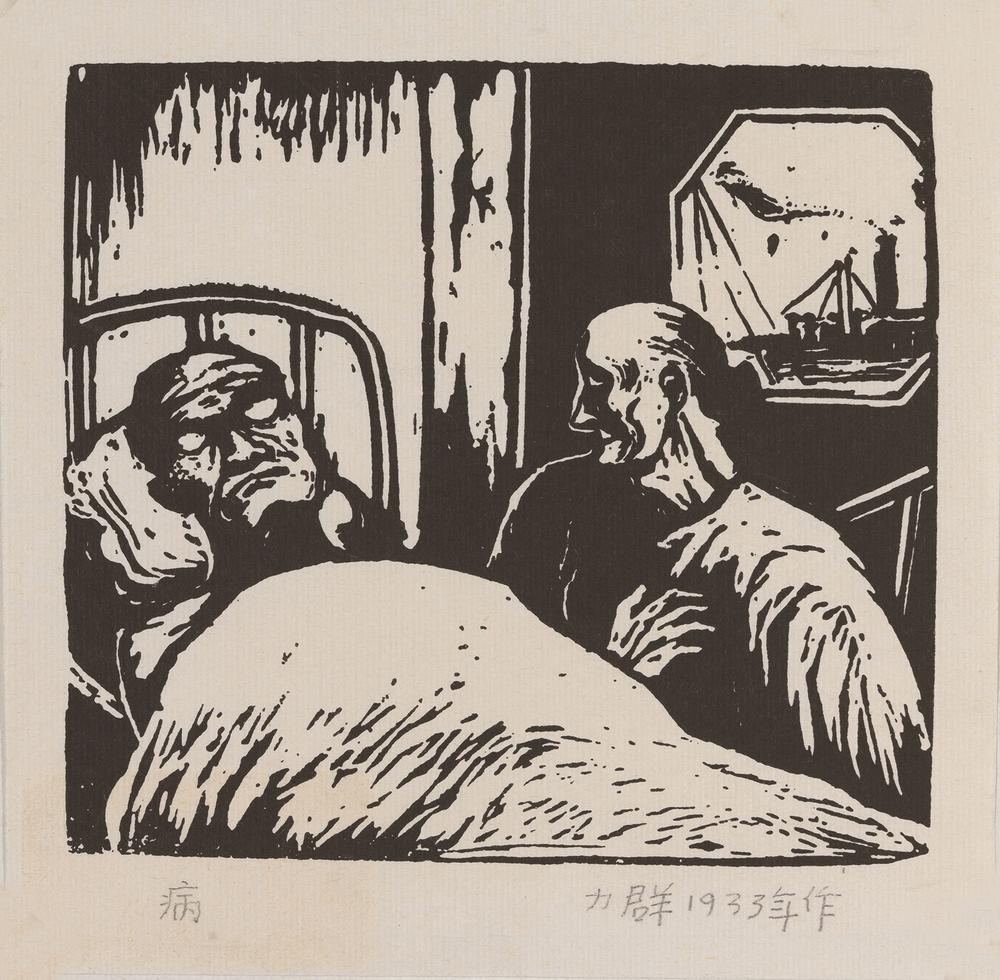

这段时间也使艺术家们重新思考国家、社会与自己的艺术未来。随着抗日战争的全面爆发,力群参加了中国共产党领导的“军委政治部抗敌演剧队第三队”。跟随演出队,力群奔赴延安,成为鲁艺教员。他看到了延安生气勃勃、井然有序、团结友爱的生机场面。在这里,他的思想、知识和艺术创作都得到了深刻的改变,创作风格也逐渐摆脱了欧化木刻的影响。《饮》(图2)选取陕北农民为模特儿,塑造他手捧水罐喝水的瞬间。力群细腻的刀刻描绘出人物健壮的体魄,鲜明的肌肉感展现出农民勤劳朴素的魅力。画面以浩瀚的黄土高原为背景,衬托出劳动人民的伟大形象。这段时期力群的艺术追求也从深重的悲痛感转为讴歌新社会、讴歌新农村的质朴之美。

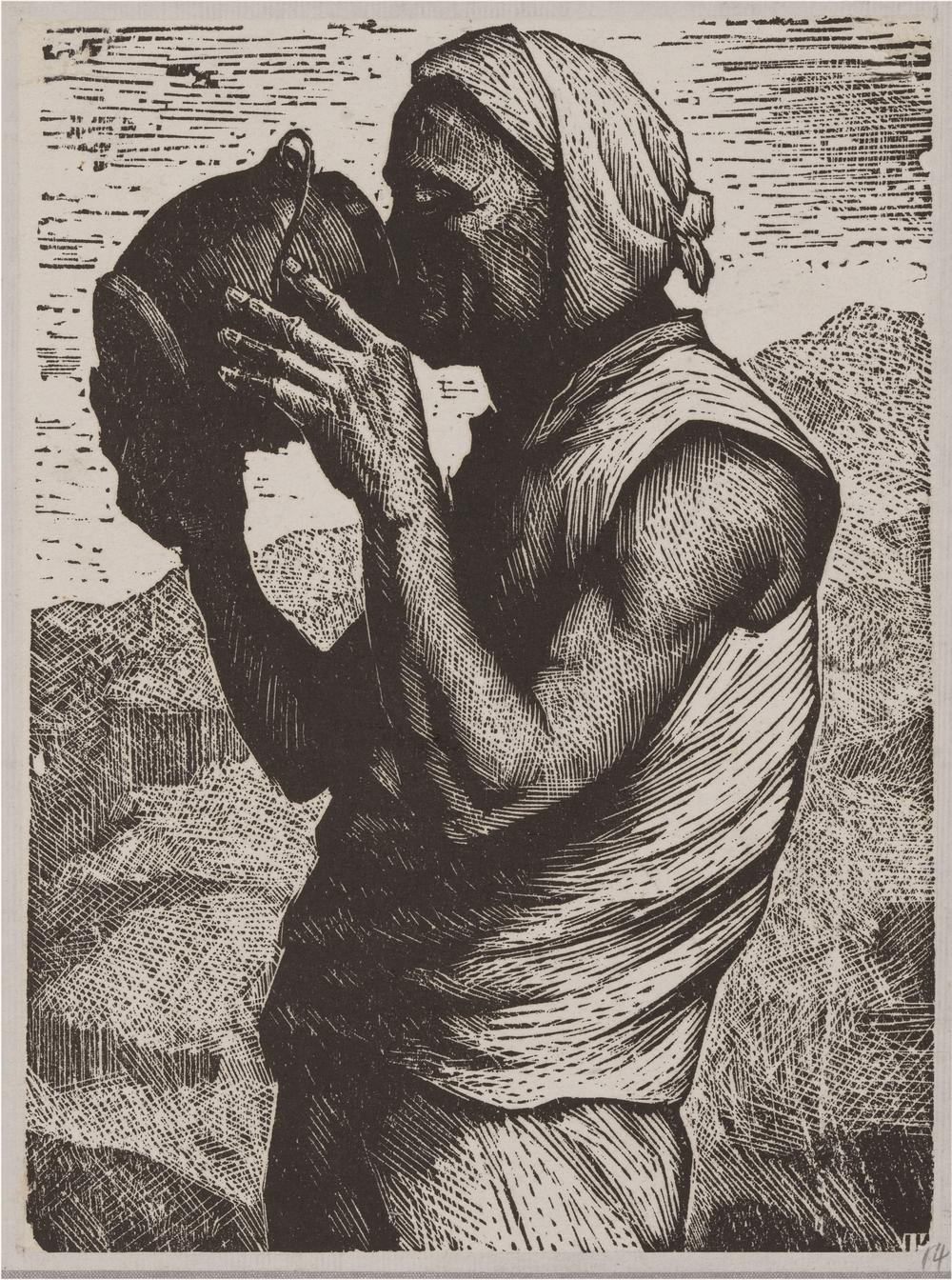

1942年召开的延安文艺座谈会上,毛泽东同志提出“文艺为工农兵服务,文艺为人民大众服务”的方向,新文艺主要内容应描绘和表现新型的劳动人民,创造出“民族化、大众化”的作品。力群现场参会并深刻领会会议精神,毛泽东同志的文艺思想便成为他此后一直奉行的艺术准则。他开始在形式手法上进行民族化转变,在题材上从宏大场面转为以情节、人物活动为主。1944年力群创作出《丰衣足食》(图3)成为新年画的杰出之作。画面中描绘了陕北普通人家其乐融融的生活景象。母亲一边为女儿试穿新衣,一边用腿夹着小儿子怕其摔倒。中间大儿子头裹红毛巾,半蹲着接过二弟手中的萝卜。父亲依靠着五谷丰登的大篮子,擎着烟斗,满意地看着这和谐的场面。丰收的喜悦和孩子身上的长命锁、红衣裳,这些都体现着临近春节解放区的农村家庭丰衣足食的幸福景象。作品只是刻画了一个断面,却深刻反映出社会制度和历史的巨大变革。

力群曾回忆:“因为我们学习了《讲话》之后,明确了艺术为工农兵和如何为的问题,为了使工农兵易于接受,除了要深入工农兵生活,熟悉他们的思想感情,正确塑造他们的形象外,还必须在表现技法上有所改变,我们注意到要多向民间艺术学习,多向民族艺术传统学习。在木刻上多采取阳线的表现技法,在黑白处理上则力求不使画面有阴暗之感,在表现人物的面部时不再采用明暗法,而采取了中国民间年画的表现方法。”1945年他创作了《帮助群众修理纺车》(图4),从技法上看,人物面部舍弃大面积阴影,更多地使用阳刻线条,使其造型更具中国民族化特点。此期间,各种解放妇女的政策开始在延安推行,妇女的社会地位有了明显的提高。经过文化学习的妇女不再是受封建礼教束缚的弱女子,她们也能成为干部、护士、战士。在战争年代,妇女对国家的责任感高涨,她们自愿帮助八路军挖战壕、运物资、救伤员、纺织战衣等,甚至组织自卫队参与一线战斗。尤其是在纺织生产中,原本属于家庭个体劳动的纺织转变为集体性的公共劳动。女性获得经济收入,逐渐成为独立个体立足于社会。从这幅画面的形象上也可以看出,新时代妇女干部开始剪发放足,戴着八角军帽、身穿制服,帮助百姓修理纺车,旁边的老汉和小孩子也都在仔细倾听。从作品中我们既看到了纺织活动在妇女生产中的集体性,又看到了新时代独立女性的先进性。这幅木刻版画成为革命美术中重要的档案资料。

从欧化到民族风格的改变与尝试,得到了民众良好的反馈。力群曾欣慰地说:“自‘左翼’时期我们就立志要使自己的木刻作品为劳苦大众服务,但从来也没有看见过劳苦大众喜欢我们的作品,现在居然亲眼看到了,其高兴的心境难以形容。”在力群近80年的创作生涯中,他获得过“中国新兴版画杰出贡献奖”以及“人民艺术家”光荣称号等。他用自己的一生践行着艺术服务于大众的坚定信念,成为新中国版画史上影响力持久的艺术巨匠。