■江苏镇江 张剑

明清书画史上,群星闪烁,出现了不少风格独具的书画家,影响广泛而深远的首推董其昌。他开辟了中国绘画史上的一个新时代,把中国的文人画推进到了一个新的阶段。不仅有卓著高超的艺术作品传世,其艺术理论还影响了明清近百年的绘画理论研究,明末清初的绝大多数画家,都直接或间接地受到他的强烈影响。

董其昌(1555—1636),华亭(今上海市松江)人,明末书画家,字思白,号玄宰,又号香光居士。万历十六年(1588)进士,选庶吉士授编修。官至礼部尚书,谥文敏。

董其昌才溢文敏,通禅理、精鉴藏、工诗文、擅书画及理论。他的书画创作讲求追摹古人,但并非泥古不化,在笔墨的运用上追求先熟后生的效果,拙中带秀,体现出文人创作中平淡天真的个性。书画风格名重当世,成为明代艺坛的主流。著有《画禅室随笔》《容台集》《画旨》等文集,其“南北宗”的画论,对晚明以后的画坛影响深远。

“晋人书取韵,唐人书取法,宋人书取意。”董其昌留下的这句名言是历史上书法理论家第一次用韵、法、意三个概念划定晋、唐、宋三代书法的审美取向。这些看法对人们理解和学习古典书法,起到较好的阐释和引导作用。

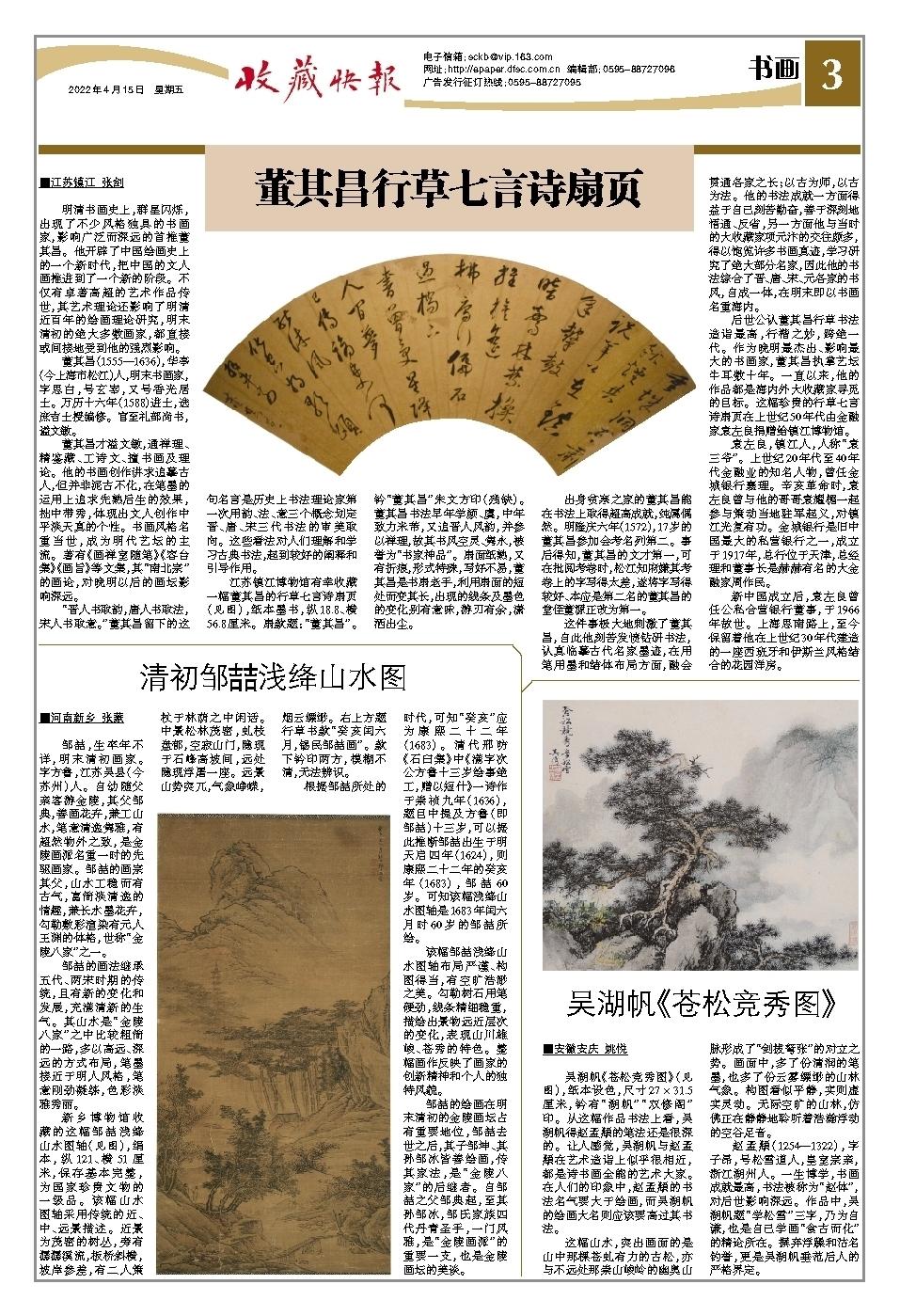

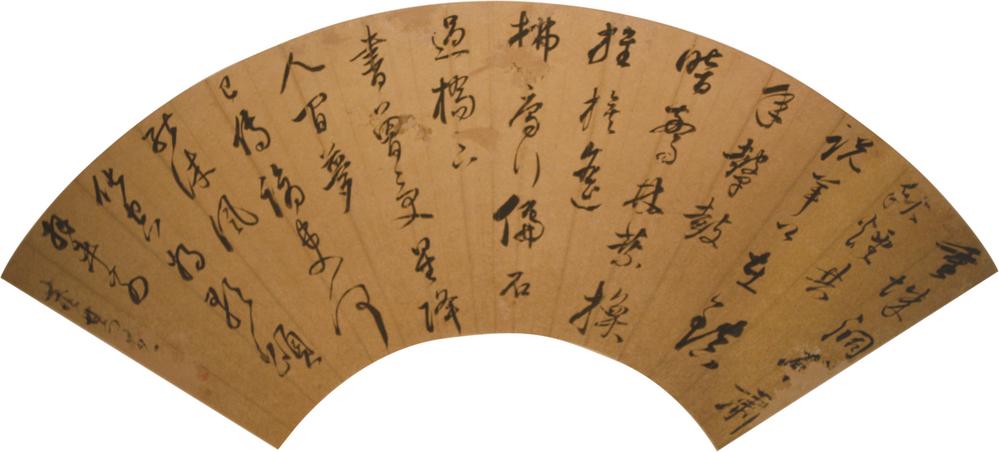

江苏镇江博物馆有幸收藏一幅董其昌的行草七言诗扇页(见图),纸本墨书,纵18.8、横56.8厘米。扇款题:“董其昌”。钤“董其昌”朱文方印(残缺)。董其昌书法早年学颜、虞,中年致力米芾,又追晋人风韵,并参以禅理,故其书风空灵、隽永,被誉为“书家神品”。扇面纸熟,又有折痕,形式特殊,写好不易,董其昌是书扇老手,利用扇面的短处而变其长,出现的线条及墨色的变化别有意味,游刃有余,潇洒出尘。

出身贫寒之家的董其昌能在书法上取得超高成就,纯属偶然。明隆庆六年(1572),17岁的董其昌参加会考名列第二。事后得知,董其昌的文才第一,可在批阅考卷时,松江知府嫌其考卷上的字写得太差,遂将字写得较好、本应是第二名的董其昌的堂侄董源正改为第一。

这件事极大地刺激了董其昌,自此他刻苦发愤钻研书法,认真临摹古代名家墨迹,在用笔用墨和结体布局方面,融会贯通各家之长;以古为师,以古为法。他的书法成就一方面得益于自己刻苦勤奋,善于深刻地悟通、反省,另一方面他与当时的大收藏家项元汴的交往颇多,得以饱览许多书画真迹,学习研究了绝大部分名家,因此他的书法综合了晋、唐、宋、元各家的书风,自成一体,在明末即以书画名重海内。

后世公认董其昌行草书法造诣最高,行楷之妙,跨绝一代。作为晚明最杰出、影响最大的书画家,董其昌执掌艺坛牛耳数十年。一直以来,他的作品都是海内外大收藏家寻觅的目标。这幅珍贵的行草七言诗扇页在上世纪50年代由金融家袁左良捐赠给镇江博物馆。

袁左良,镇江人,人称“袁三爷”。上世纪20年代至40年代金融业的知名人物,曾任金城银行襄理。辛亥革命时,袁左良曾与他的哥哥袁耀楣一起参与策动当地驻军起义,对镇江光复有功。金城银行是旧中国最大的私营银行之一,成立于1917年,总行位于天津,总经理和董事长是赫赫有名的大金融家周作民。

新中国成立后,袁左良曾任公私合营银行董事,于1966年故世。上海思南路上,至今保留着他在上世纪30年代建造的一座西班牙和伊斯兰风格结合的花园洋房。