■贵州龙里 周继厚

中华书局是整理出版中国古籍的专业出版社,也是中国历史最悠久的出版社之一。

1912年元旦,陆费逵在上海创办中华书局,至今该出版社已有110年的历史。

图1所示为中华书局局徽,图2所示为上海中华书局证章,铜质,直径2.1厘米,背面戳印“强国出品”,并有三位数字编号。此为中华书局最早的证章。

中华书局成立之初,抓住历史机遇,编辑出版新式教科书和文化普及类读物,在传播科学文化知识、推行新式教育等方面发挥了积极作用。

从此,金甲竹帛、诸子百家、官私史册、唐诗宋词、佛道典籍、敦煌宝藏、海外逸珍……中华书局人在民族精神的沃土中殚精竭虑,将中华文化的瑰宝呵之护之,传承弘扬,作出了贡献。

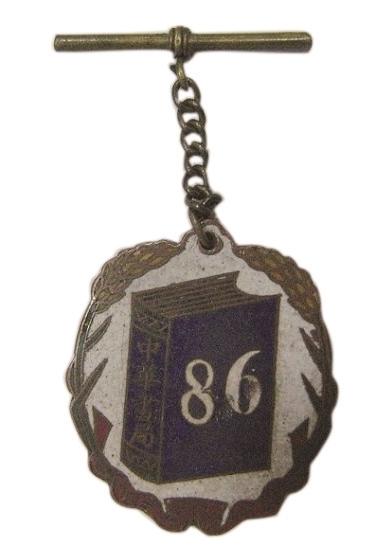

图3所示为中华书局证章,铜质珐琅,两面相同。

在传统学术和古籍整理方面,中华书局汇聚当时中国的思想文化精英,拥有雄厚的人才资源,已故著名专家学者如陈乃乾、徐调孚、宋云彬、杨伯峻、马宗霍、金灿然、赵守俨等大咖,在中华书局的发展过程中起过巨大的作用。

图4所示为中华书局证章,铜质珐琅,规格4×3厘米。

中华书局成立当年,为了推销中小学教科书,在天津、南昌、汉口、广州、杭州、南京、福州设立分局或经理处。1913年设编辑所,1915年改为股份有限公司,自办印刷所,增设发行所。翌年资本增至160万元(银元,下同),职工达千余人,继商务印书馆之后成为国内第二家集编辑、印刷、发行为一体的出版企业。1916年中华书局又增设了湖南衡阳等33处发行所。

图5所示为天津中华书局职员证章,铜质,直径3厘米,背面有编号。

图6所示为上海中华书局有限公司衡局(衡阳分局)职员证章,直径3.2厘米,背面有两位数字编号。

1917年,中华书局因资金周转不灵,几至停业。后经多方设法,其营业重获发展。1923年它设立了新加坡分局,1927年设立香港分局,逐步拓展海外市场。

随着事业的迅速发展,中华书局业务遍及全国各地和世界华人华侨聚居地区和国家,至“七七”事变前,中华书局的分支机构已有40余处。

图7所示为香港中华书局产业工会证章,铜质,直径2.3厘米。

中华书局除编印出版教科书和各种图书杂志之外,还于1929年创办中华教育用具制造厂,制造教学文具仪器;1932年扩充印刷所,1933年在九龙新建印刷分厂,1935年在上海澳门路建成印刷总厂,购置先进印刷设备,既印本版图书,也承印地图、邮票、烟标壳子以及政府的有价证券、钞票、公债券等。

至1937年春,中华书局的资本扩充至400万元,年营业额约1000万元,进入全盛时期,发展成为全国数一数二的大型综合性出版社,出版物百科兼收,古今俱备,享誉海内外。

1954年5月1日,中华书局实行公私合营,组建成立财政经济出版社。中华书局有限股份总公司从上海迁至北京西总布胡同7号。

图8所示为中华书局证章,其材质为铜质,直径为2.5厘米,背面有三位数字编号。该证章为中华书局由上海迁北京后制发。

1958年,中华书局成为整理出版中国古代和近代文学、历史、哲学、语言文字及相关的学术著作、通俗读物的国营专业出版社。

中华书局陆续推出的重点丛书、期刊为学术研究提供了大量的基本典籍和资料,在学术界、读书界、教育界有着广泛的影响。

毛泽东、周恩来、朱德、董必武、陈云、薄一波、李一氓等老一辈革命家对古籍整理出版事业的一次次指示与重托,更唤起中华书局“致力弘扬中华传统文化,努力提高古籍整理出版水平”的激情与力量,推动其更快发展。

上世纪90年代,随着改革开放的逐步推进,市场经济下的出版业开始重新洗牌。

面对市场,文史古籍图书和学术著作由于投入大、周期长、读者面窄、销售时间长等因素而面临窘境,中华书局也遇到了发展的瓶颈。

所谓穷则变,变则通。面对困局,中华书局调整发展方向,在恢复维护传统品牌、巩固专业优势的基础上成立了市场部,探索市场化运作的机制,开始“守正出新”,得到了进一步发展。

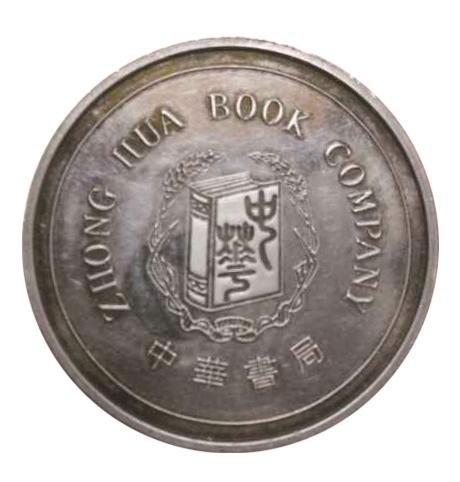

图9所示为中华书局成立八十五周年纪念章,其材质为银质,直径为4厘米,由深圳国宝金币制造厂铸造,中华书局监制,发行1000枚。

其正面镌有河南南阳画像砖牛奔像,刻有著名古籍版本学家、目录学家、书法家、上海图书馆原馆长顾廷龙手书“中华书局成立八十五周年纪念”铭文及“1912—1997”年代,背面绘有中华书局局徽,刻有“中华书局”英文“ZHONG HUA BOOK COMPANY”。

110年前,陆费逵创立中华书局,赢得了读者的垂青和肯定。在继承的基础上,现在的中华书局又抱着“守正出新”的理念,再度赢得市场的眷顾,获得新的进步。

三万余种图书,梁启超、马君武、叶圣陶、徐悲鸿、刘海粟、顾颉刚、陈寅恪、启功、季羡林……一个个名字跃然其上。

一百多年,多少人与事,不尽书与文。在中华书局这中国近代文化的巨卷中,留下的只有比人长寿的书,珍藏的只有心底始终没有改变的激情与梦想。

从此中华人的行列里,走进了范源廉、舒新城、张相、李达、田汉、张闻天、金兆梓、钱歌川、金灿然、宋云彬、章锡琛……他们把心血和智慧融入惠及当代、泽被后人的万千出版物之中,不求功名留世,却满足于“为他人作嫁”。一百多年,斗转星移,万千变化,但中华书局为实现理想的脚步不曾蹒跚,写着追求的旗帜始终高扬。

图10所示为中华书局纪念章,铜质,直径5厘米,正面中间绘有中华书局局徽,刻有“中华书局敬赠”中英文,背面绘有汉代白虎瓦当图案。该大铜章为中华书局赠送给客户和读者的礼品。

历经110年沧桑,中华书局从“守正”到“出新”,锻冶出一个知名品牌。在这崭新的时代,中国人开始了对新文化的自觉追寻,中华民族的复兴自然要到传统中寻找适应当代发展的精神力量。正如书局在创办伊始所肩负弘扬传统文化的历史重任一样,如何在当今开放的国际化背景下坚守传统文化的品格,开拓新文化腾飞的道路,值得每一个国人共同思考与期待。