■北京 高晴

“因抗战的内容,使新文艺消失了过去与大众间的隔离……用我们的笔,来发动民众,捍卫祖国,粉碎寇敌,争取胜利。”这极具号召力的语言,是1938年中华全国文艺界抗敌协会发起的旨趣。该抗敌协会的成立,标志着当时的文艺家们在抗日救亡的大旗下团结起来,文艺事业开始面向大众发展,为抗战服务。在这样的大背景下,艺术家们的思想也在“革命”与“艺术”之间不断产生碰撞。

曾在武汉政治部三厅工作过并于延安鲁迅艺术学院(以下简称鲁艺)学习过马列主义思想的王琦,在1939年发表了自己对于“革命现实主义”的艺术主张:“美术工作者一定要积极地参加抗战,从抗战中去取得对战斗生活的了解,从抗战中去锻炼自己的意识与充实自己的经验。要作为战斗的一员而参加,与群众生活在一起,透彻地认识群众的生活、思想、意识、语言,能呼吸出群众的呼吸,这样通过了变革的实践过程,然后凭自己的手法把它反映在图画上。”这充分反映出王琦的思想及其作品的革命性。

然而,王琦革命美术的转变并不像一些延安版画家那样来得迅速,这要从他的经历及其表现说起。1918年,王琦生于重庆,家境殷实的他从小受到良好的教育,19岁考入上海美专。那里的西洋画系不仅教授西洋画的创作方法,还重视对学生的美术史、艺术概论等综合修养的提升。主张“为艺术而艺术”的“决澜社”成员倪贻德、张弦是当时王琦的素描基础课老师,他们对于绘画的基本功要求极高,这为之后王琦的创作打下了坚实基础。1937年“七七”事变和上海“八一三”抗战的爆发,使这位刚刚毕业的洋画家的留学艺术梦彻底破灭。随着战争的日渐扩大,王琦的民族意识逐渐被点燃,1938年受倪贻德邀请,王琦与丁正献一同就职于由周恩来领导的武汉政治部三厅。在左翼艺术思想的氛围中,王琦从学院派的西洋艺术信仰投入到战时现实主义的主张中。此时期他创作了水彩宣传画《忠烈的空军阎海文》,画面的构图和战场的刻画虽然较同时期其他漫画家的作品更加丰富、写实,但是王琦也意识到自己艺术中革命性的不足,“由于缺少创作经验,拿起笔作画感到很困难。不用说我们是刚从画室出来的青年艺徒,就是一般早已卓有成就的老一代画家,要从平时画惯了的人体、风景、静物题材转为抗战题材创作,也是感到力不从心。”

当时中共领导下的延安,经过改革发展,呈现出一片欣欣向荣的场景,成为知识青年“朝圣般的虔诚”圣地。出于对艺术创作的提升和对革命理想的追求,王琦在1938年8月踏上了奔赴延安的征程,他参加了鲁艺第2期的学习培训。鲁艺初期的教育理念是一种以政治教育为主、专业教育为辅的体系,多数时间是在学习马列主义思想和中共理论政策。在4个月的学习生活后,王琦进行了自我总结:“在政治思想和文艺思想上获益不少,对共产主义的远大目标更加增强了信心,对文艺为抗战服务,走现实主义的道路也坚定不移。”之后,王琦回到了重庆。

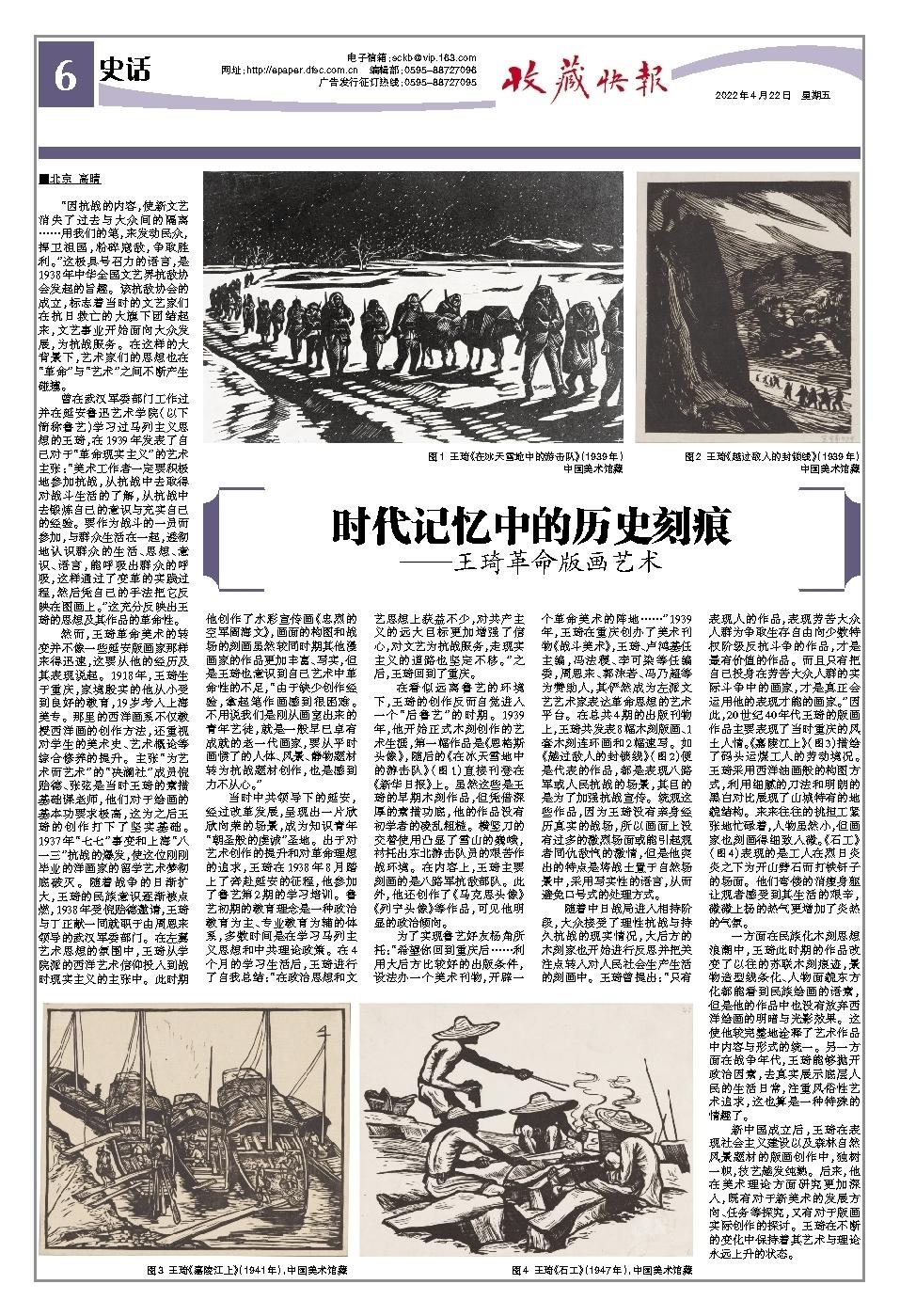

在看似远离鲁艺的环境下,王琦的创作反而自觉进入一个“后鲁艺”的时期。1939年,他开始正式木刻创作的艺术生涯,第一幅作品是《恩格斯头像》,随后的《在冰天雪地中的游击队》(图1)直接刊登在《新华日报》上。虽然这些是王琦的早期木刻作品,但凭借深厚的素描功底,他的作品没有初学者的凌乱粗糙。横竖刀的交替使用凸显了雪山的巍峨,衬托出东北游击队员的艰苦作战环境。在内容上,王琦主要刻画的是八路军抗敌部队。此外,他还创作了《马克思头像》《列宁头像》等作品,可见他明显的政治倾向。

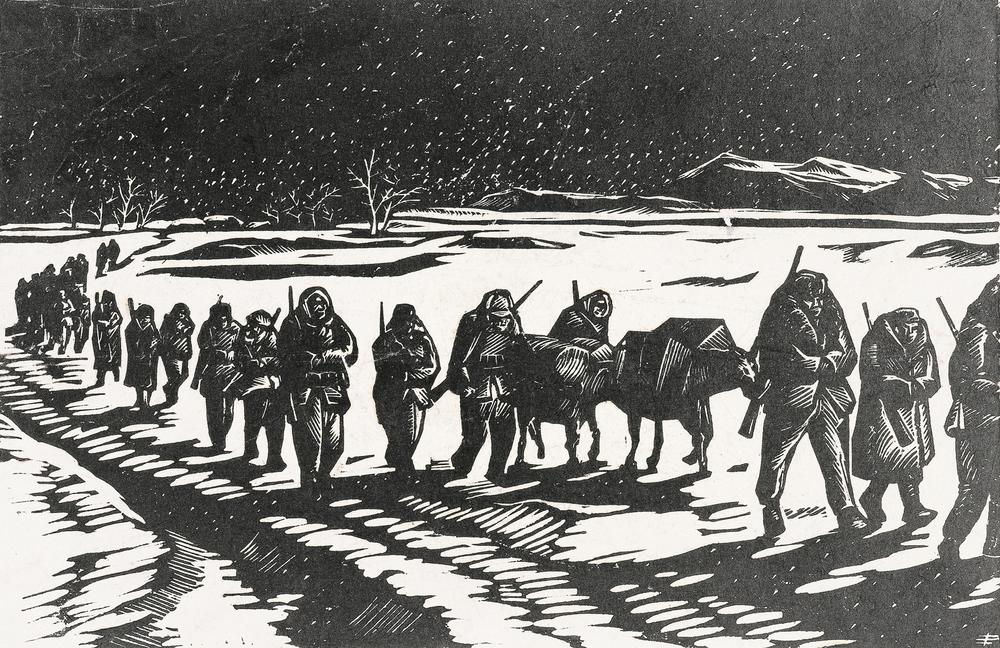

为了实现鲁艺好友杨角所托:“希望你回到重庆后……利用大后方比较好的出版条件,设法办一个美术刊物,开辟一个革命美术的阵地……”1939年,王琦在重庆创办了美术刊物《战斗美术》,王琦、卢鸿基任主编,冯法稷、李可染等任编委,周恩来、郭沫若、冯乃超等为赞助人,其俨然成为左派文艺家表达革命思想的艺术平台。在总共4期的出版刊物上,王琦共发表8幅木刻版画、1套木刻连环画和2幅速写,这些都是表现八路军或人民抗战的场景,其目的是为了加强抗战宣传,如《越过敌人的封锁线》(图2)便是代表作品。统观这些作品,因为王琦没有亲身经历真实的战场,所以画面上没有过多的激烈场面或能引起观者同仇敌忾的激情,但是他突出的特点是将战士置于自然场景中,采用写实性的语言,从而避免口号式的处理方式。

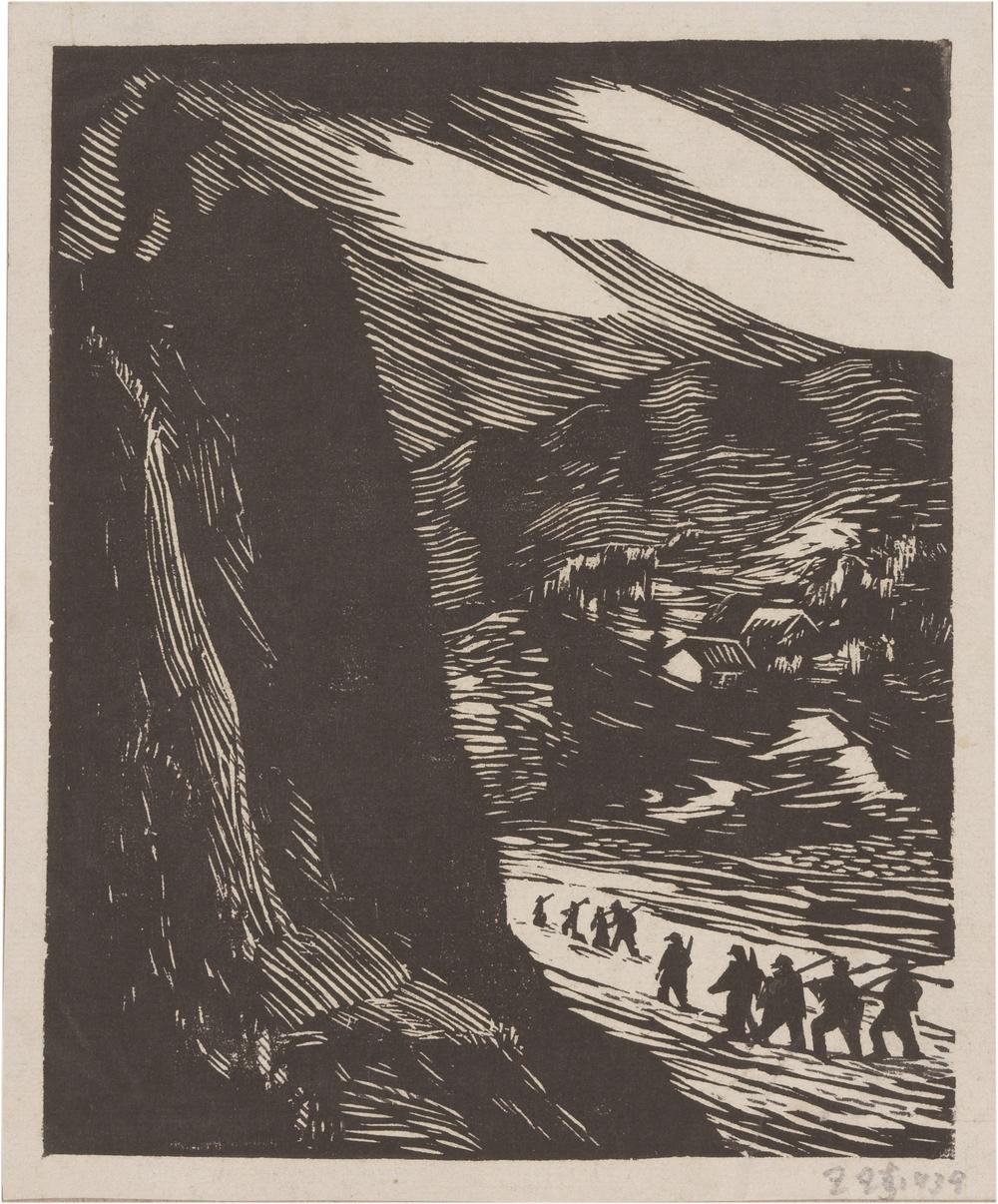

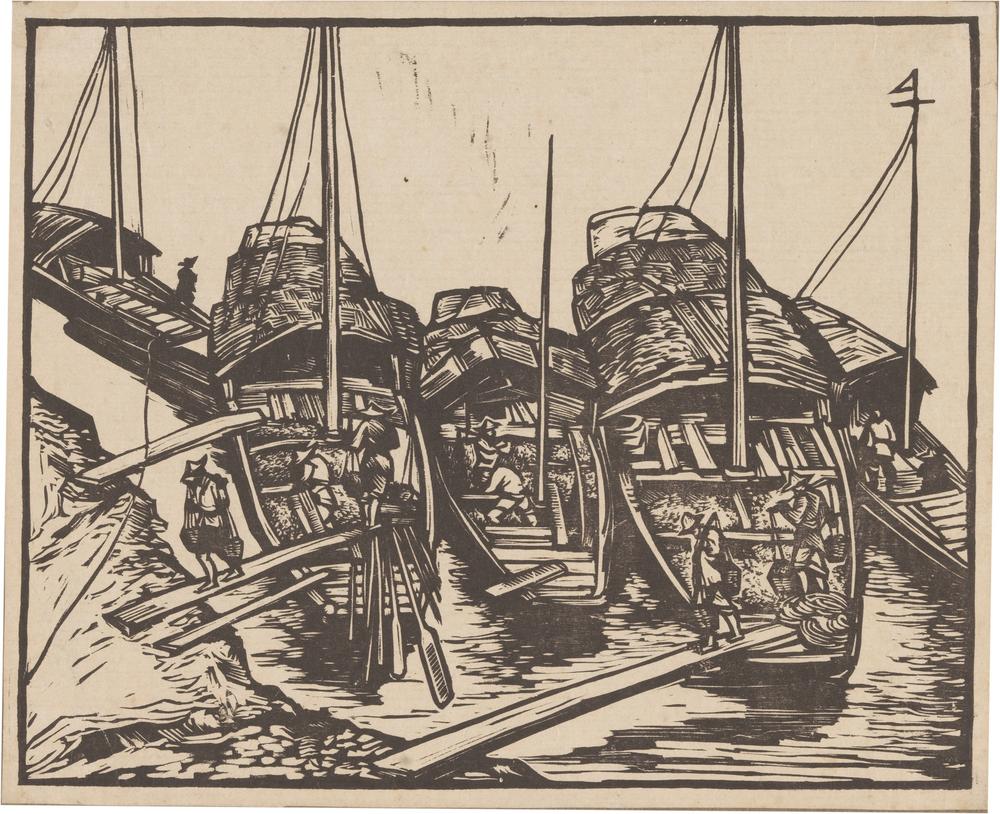

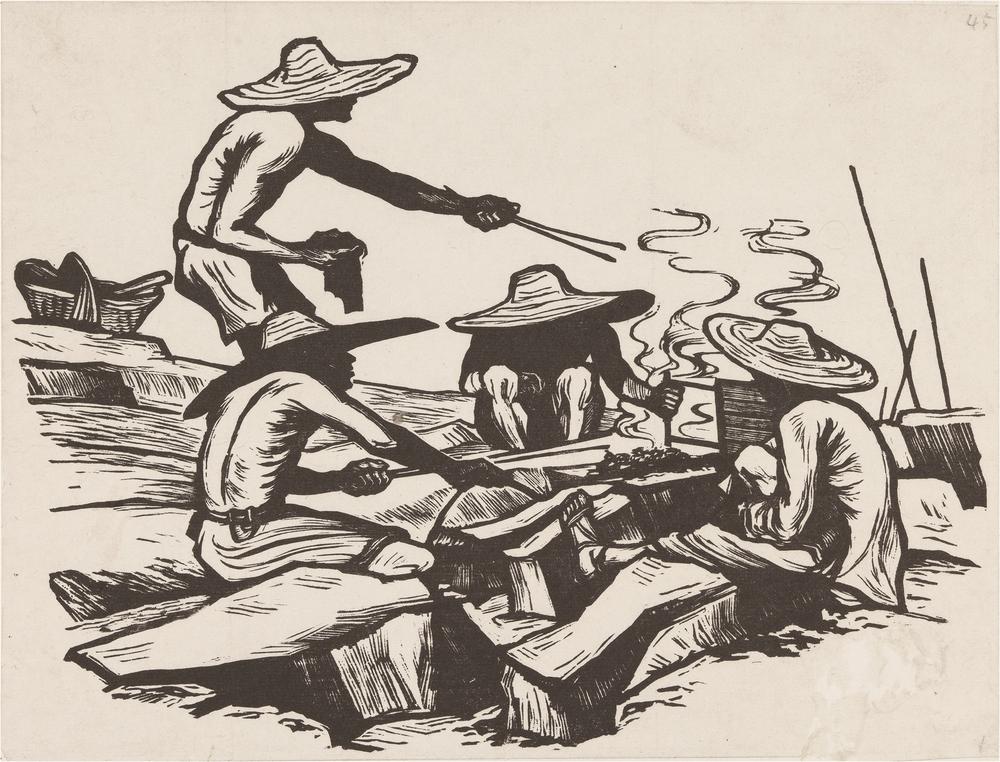

随着中日战局进入相持阶段,大众接受了理性抗战与持久抗战的现实情况,大后方的木刻家也开始进行反思并把关注点转入对人民社会生产生活的刻画中。王琦曾提出:“只有表现人的作品,表现劳苦大众人群为争取生存自由向少数特权阶级反抗斗争的作品,才是最有价值的作品。而且只有把自己投身在劳苦大众人群的实际斗争中的画家,才是真正会运用他的表现才能的画家。”因此,20世纪40年代王琦的版画作品主要表现了当时重庆的风土人情。《嘉陵江上》(图3)描绘了码头运煤工人的劳动境况。王琦采用西洋油画般的构图方式,利用细腻的刀法和明朗的黑白对比展现了山城特有的地貌结构。来来往往的挑担工紧张地忙碌着,人物虽然小,但画家也刻画得细致入微。《石工》(图4)表现的是工人在烈日炎炎之下为开山劈石而打铁钎子的场面。他们弯偻的消瘦身躯让观者感受到其生活的艰辛,微微上扬的热气更增加了炎热的气氛。

一方面在民族化木刻思想浪潮中,王琦此时期的作品改变了以往的苏联木刻痕迹,景物造型线条化、人物面貌东方化都能看到民族绘画的语素,但是他的作品中也没有放弃西洋绘画的明暗与光影效果,这使他较完整地诠释了艺术作品中内容与形式的统一。另一方面在战争年代,王琦能够抛开政治因素,去真实展示底层人民的生活日常,注重风俗性艺术追求,这也算是一种特殊的情趣了。

新中国成立后,王琦在表现社会主义建设以及森林自然风景题材的版画创作中,独树一帜,技艺越发纯熟。后来,他在美术理论方面研究更加深入,既有对于新美术的发展方向、任务等的探究,又有对于版画实际创作的探讨。王琦在不断的变化中保持着其艺术与理论永远上升的状态。