■北京 高晴

我国革命美术的出现和发展,与鲁迅先生的倡导与推动有着最为直接的关系,而在践行鲁迅革命思想和研究鲁迅革命美术理论方面,最为突出的木刻青年艺术家便是陈烟桥。在《鲁迅日记》中,从1933年至1936年,提到陈烟桥的文章有47篇,鲁迅个人回复陈烟桥的信函则有12封之多,可见他们之间的密切联系。同时鲁迅也成为陈烟桥艺术生涯当中最重要的创作题材,无论是对于鲁迅形象的版画塑造还是关于鲁迅的美术理论著作,都为美术界留下了宝贵资料。

陈烟桥,又名李雾城,1911年生于广东东莞观澜镇,17岁考入广州美术学校西画科,1930年转入上海新华艺术专科学校。在中国左翼美术家联盟成立时,陈烟桥被选为执行委员之一,成为推动大众艺术的先行者。1930年10月,陈烟桥在上海观看鲁迅举办的“世界版画展览会”,并聆听了鲁迅翔实的讲解,此后便投身到中国新兴木刻运动中。他先后组织参加了上海木刻研究会、野风画会、MK木刻研究会、野穗木刻社、上海绘画研究所、新亚学艺传习所、涛空画会、上海木刻作者协会等。学者江丰曾指出:“‘一八艺社’‘春地画会’‘野风画会’等木刻社团基本上是一个社团,都是一八艺社的延续,是在美联,也就是在党的领导下开展的活动。其所以不断更换名称,那是为了适应与敌人斗争的需要……”陈烟桥曾因宣传工人运动与共产党政治路线两次被捕,却始终在团结群众、积极抗战的艺术道路上前进。

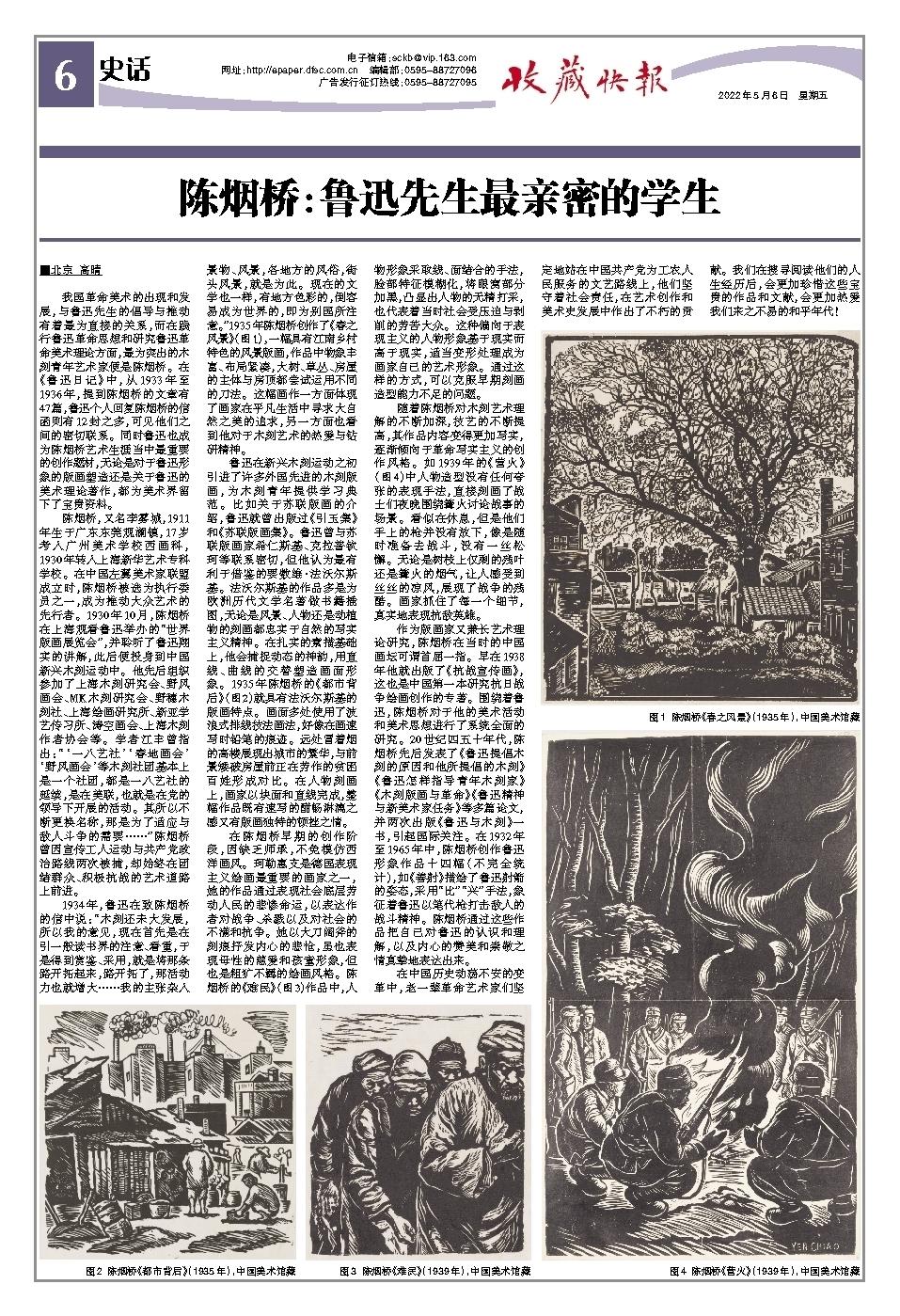

1934年,鲁迅在致陈烟桥的信中说:“木刻还未大发展,所以我的意见,现在首先是在引一般读书界的注意、看重,于是得到赏鉴、采用,就是将那条路开拓起来,路开拓了,那活动力也就增大……我的主张杂入景物、风景,各地方的风俗,街头风景,就是为此。现在的文学也一样,有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意。”1935年陈烟桥创作了《春之风景》(图1),一幅具有江南乡村特色的风景版画,作品中物象丰富、布局紧凑,大树、草丛、房屋的主体与房顶都尝试运用不同的刀法。这幅画作一方面体现了画家在平凡生活中寻求大自然之美的追求,另一方面也看到他对于木刻艺术的热爱与钻研精神。

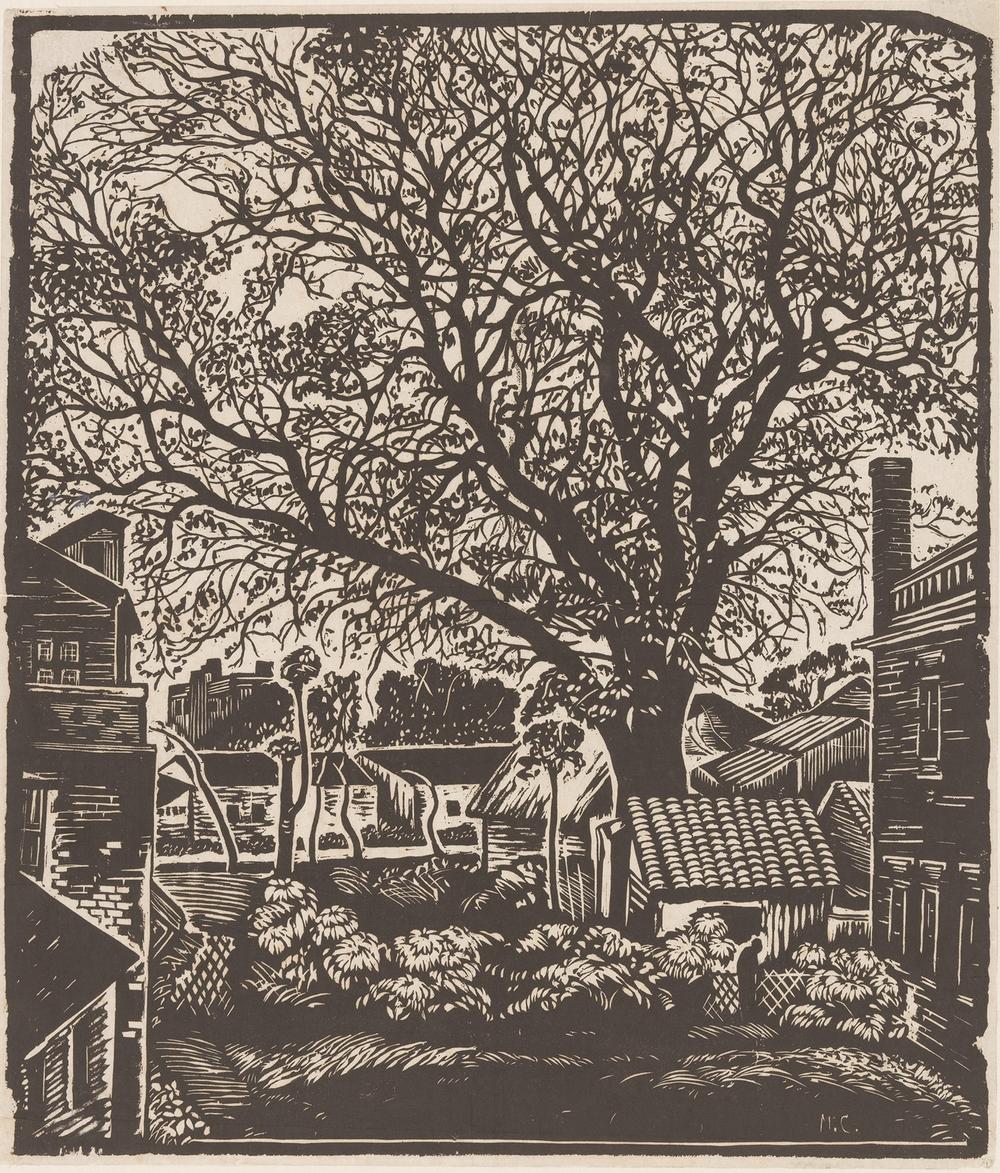

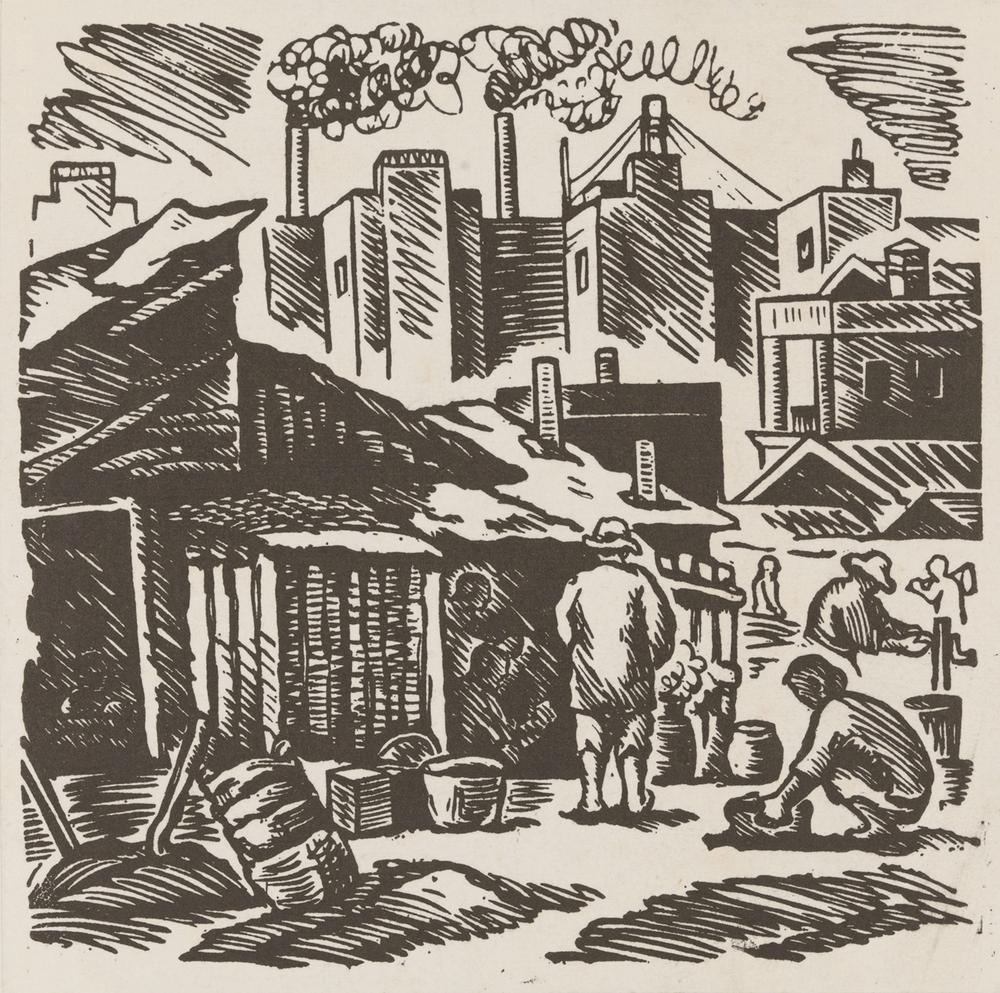

鲁迅在新兴木刻运动之初引进了许多外国先进的木刻版画,为木刻青年提供学习典范。比如关于苏联版画的介绍,鲁迅就曾出版过《引玉集》和《苏联版画集》。鲁迅曾与苏联版画家希仁斯基、克拉普钦珂等联系密切,但他认为最有利于借鉴的要数维·法沃尔斯基。法沃尔斯基的作品多是为欧洲历代文学名著做书籍插图,无论是风景、人物还是动植物的刻画都忠实于自然的写实主义精神。在扎实的素描基础上,他会捕捉动态的神韵,用直线、曲线的交替塑造画面形象。1935年陈烟桥的《都市背后》(图2)就具有法沃尔斯基的版画特点。画面多处使用了波浪式排线技法画法,好像在画速写时铅笔的痕迹。远处冒着烟的高楼展现出城市的繁华,与前景矮破房屋前正在劳作的贫困百姓形成对比。在人物刻画上,画家以块面和直线完成,整幅作品既有速写的酣畅淋漓之感又有版画独特的顿挫之情。

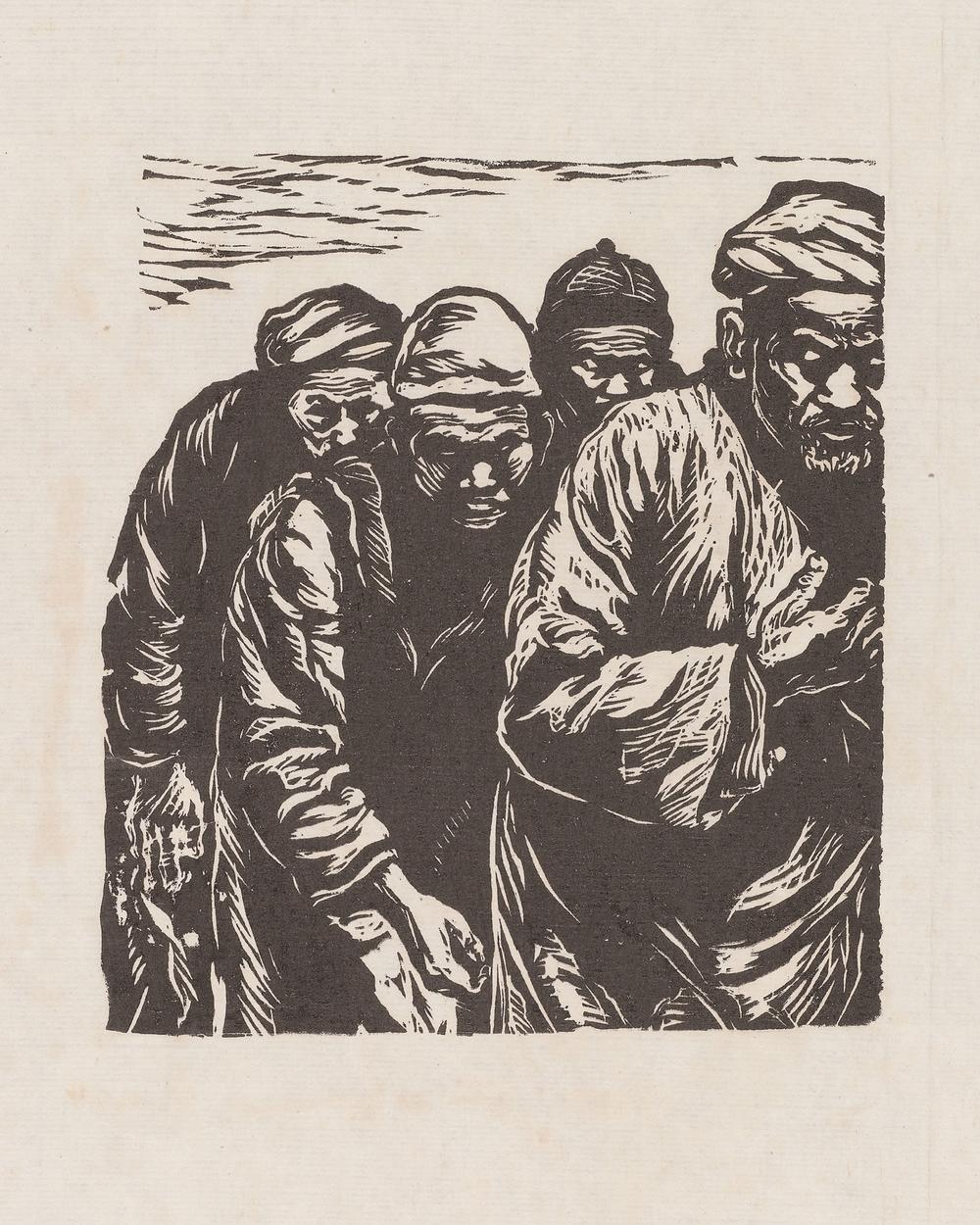

在陈烟桥早期的创作阶段,因缺乏师承,不免模仿西洋画风。珂勒惠支是德国表现主义绘画最重要的画家之一,她的作品通过表现社会底层劳动人民的悲惨命运,以表达作者对战争、杀戮以及对社会的不满和抗争。她以大刀阔斧的刻痕抒发内心的悲怆,虽也表现母性的慈爱和孩童形象,但也是粗犷不羁的绘画风格。陈烟桥的《难民》(图3)作品中,人物形象采取线、面结合的手法,脸部特征模糊化,将眼窝部分加黑,凸显出人物的无精打采,也代表着当时社会受压迫与剥削的劳苦大众。这种偏向于表现主义的人物形象基于现实而高于现实,适当变形处理成为画家自己的艺术形象。通过这样的方式,可以克服早期刻画造型能力不足的问题。

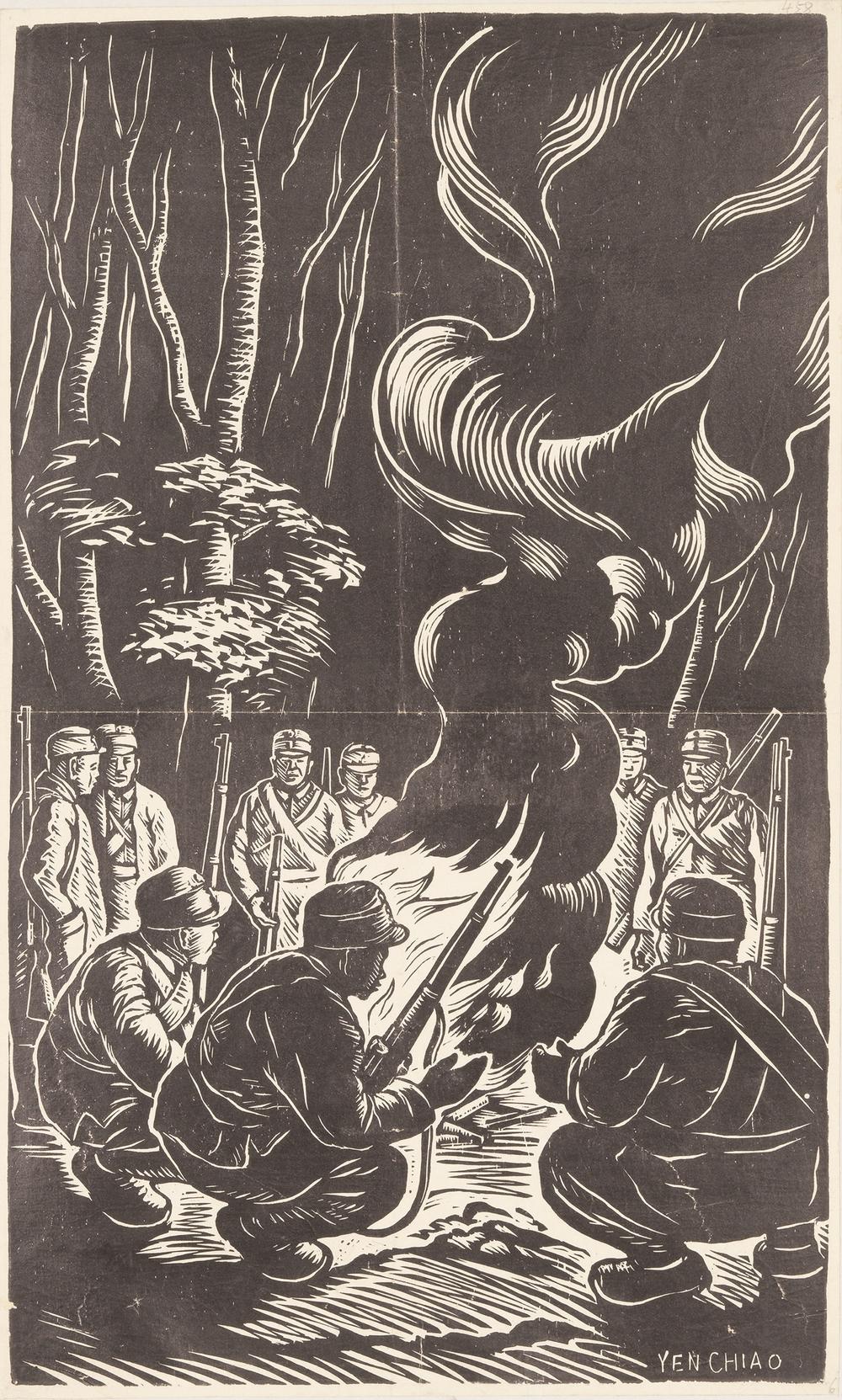

随着陈烟桥对木刻艺术理解的不断加深,技艺的不断提高,其作品内容变得更加写实,逐渐倾向于革命写实主义的创作风格。如1939年的《营火》(图4)中人物造型没有任何夸张的表现手法,直接刻画了战士们夜晚围绕篝火讨论战事的场景。看似在休息,但是他们手上的枪并没有放下,像是随时准备去战斗,没有一丝松懈。无论是树枝上仅剩的残叶还是篝火的烟气,让人感受到丝丝的凉风,展现了战争的残酷。画家抓住了每一个细节,真实地表现抗敌英雄。

作为版画家又兼长艺术理论研究,陈烟桥在当时的中国画坛可谓首屈一指。早在1938年他就出版了《抗战宣传画》,这也是中国第一本研究抗日战争绘画创作的专著。围绕着鲁迅,陈烟桥对于他的美术活动和美术思想进行了系统全面的研究。20世纪四五十年代,陈烟桥先后发表了《鲁迅提倡木刻的原因和他所提倡的木刻》《鲁迅怎样指导青年木刻家》《木刻版画与革命》《鲁迅精神与新美术家任务》等多篇论文,并两次出版《鲁迅与木刻》一书,引起国际关注。在1932年至1965年中,陈烟桥创作鲁迅形象作品十四幅(不完全统计),如《善射》描绘了鲁迅射箭的姿态,采用“比”“兴”手法,象征着鲁迅以笔代枪打击敌人的战斗精神。陈烟桥通过这些作品把自己对鲁迅的认识和理解,以及内心的赞美和崇敬之情真挚地表达出来。

在中国历史动荡不安的变革中,老一辈革命艺术家们坚定地站在中国共产党为工农人民服务的文艺路线上,他们坚守着社会责任,在艺术创作和美术史发展中作出了不朽的贡献。我们在搜寻阅读他们的人生经历后,会更加珍惜这些宝贵的作品和文献,会更加热爱我们来之不易的和平年代!