■陕西安康 刘勇先

五联罐和多管瓶宋代南北瓷窑均有烧造,以龙泉窑制品较多,一般为五管,也有两管、三管至十管、十五管之多。有人认为这种多管瓶是冥器,有人认为是烛台,也有人认为是插花用的,其用途尚难确切断定;但似为墓葬中作为“谷仓”意涵的用器,窑工匠人受此种多管器造型习惯启发,而烧造的多管瓶多见于窖藏和沉船中,应为生活用品。

图1、齐家文化双联罐。细泥红陶器,敞口,收颈、鼓腹、小平足。两瓶体联通,腹部饰绳纹。两瓶口沿中间置有平提梁。瓶体联通处正面贴一个长方花边小钮,钮上有抽象符号,可视为文字的雏形。福建省源古历史博物馆藏。

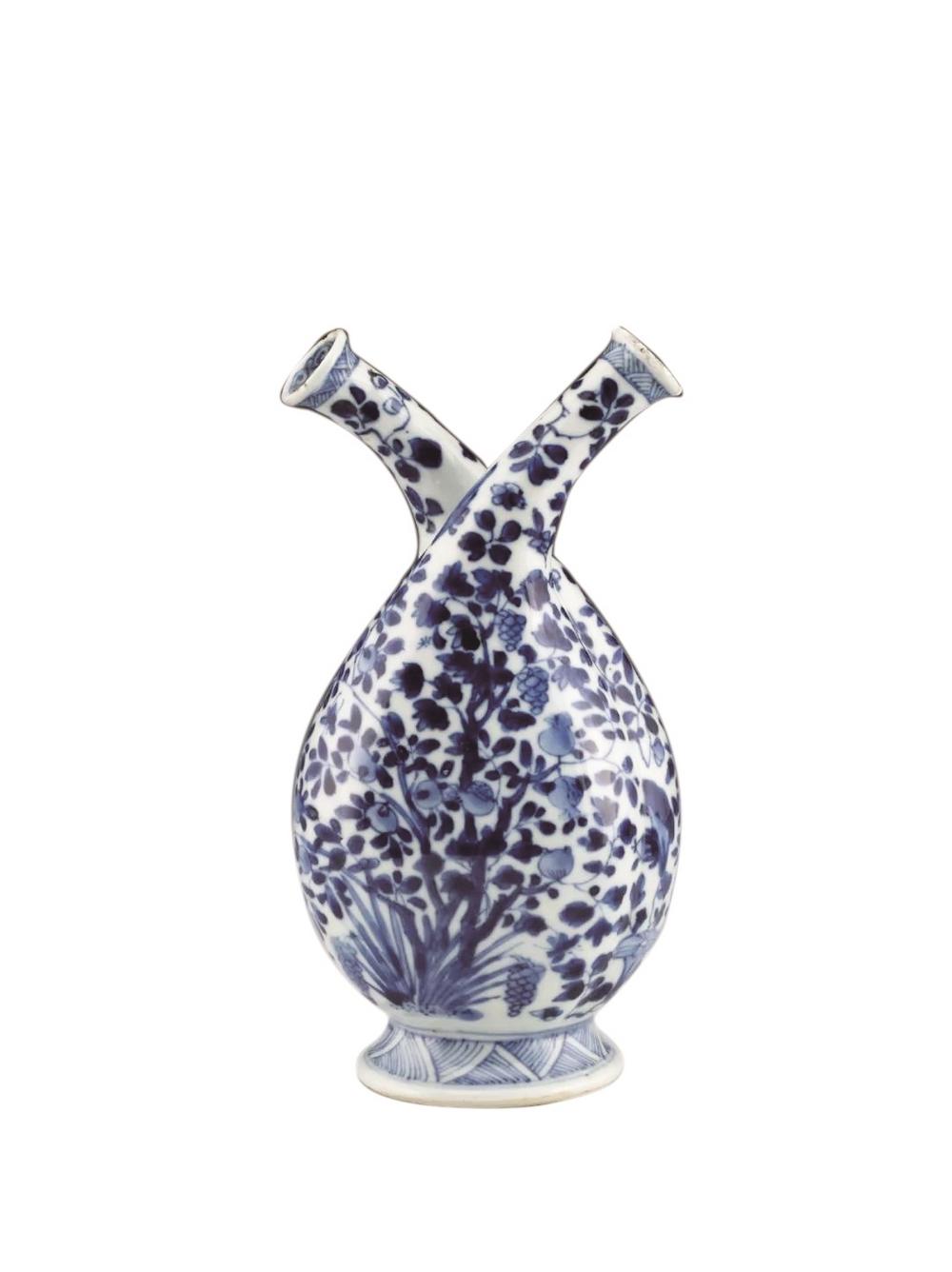

图2、清康熙景德镇窑青花果树纹双管瓶。上海博物馆藏。此瓶跨海归来。双管瓶是一种造型非常特别的器物,双口连体,器腹中间隔断不通,可以同时盛放两种液体,其来源可能与16世纪意大利当地一种软陶油醋罐有关,因而亦可称之为油醋瓶。类似的器物在比利时布鲁塞尔皇家艺术历史博物馆和英国维多利亚与艾伯特博物馆也有收藏,只是在器身装饰上略微有些不同。

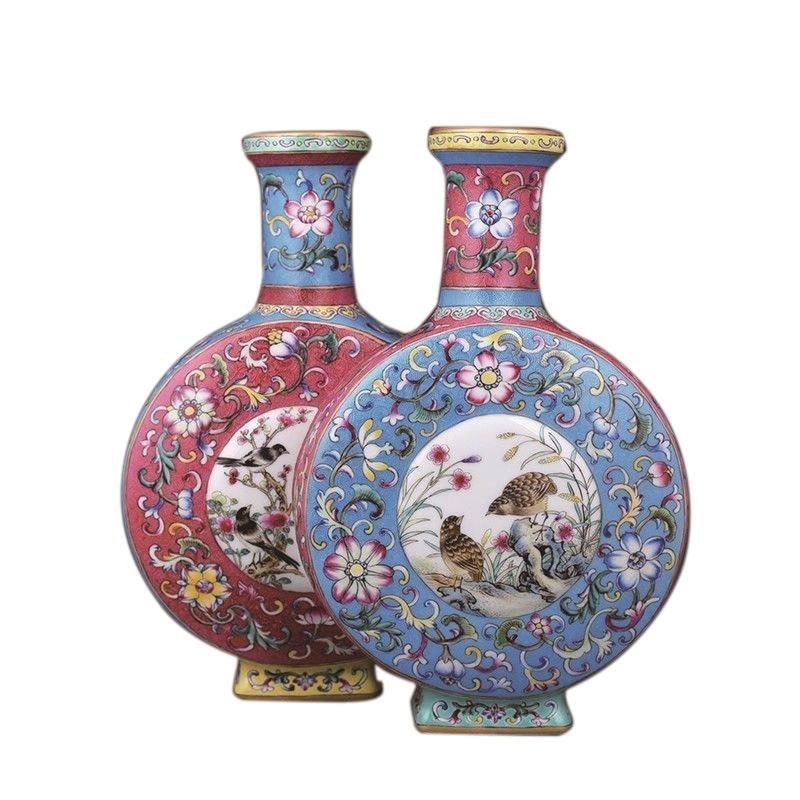

图3、清乾隆粉彩开光花鸟纹双联瓶。高30厘米。山西古宝斋藏。此双联瓶作扁圆形,为凸显别出心裁的造型,两只扁圆瓶以前后错开但腹部相连的形制出现。口作唇边向内敛收,短颈,长方形矮足,胎骨厚重。瓶面满饰蓝、紫锦地图案,锦地之上再彩绘各式缠枝花卉。双联瓶腹部中心两面开光,分别画梅花、喜鹊及水仙、鹌鹑,由于两器相连,故前后两面开光,皆因交错之故而各出现圆形与半圆形的作法,此变化亦与蓝、紫两色釉彩的交叉出现共同形成有趣的对应与变化。器内及底皆施湖绿色釉,底以青花书:“大清乾隆年制”一横行六字篆书款识。

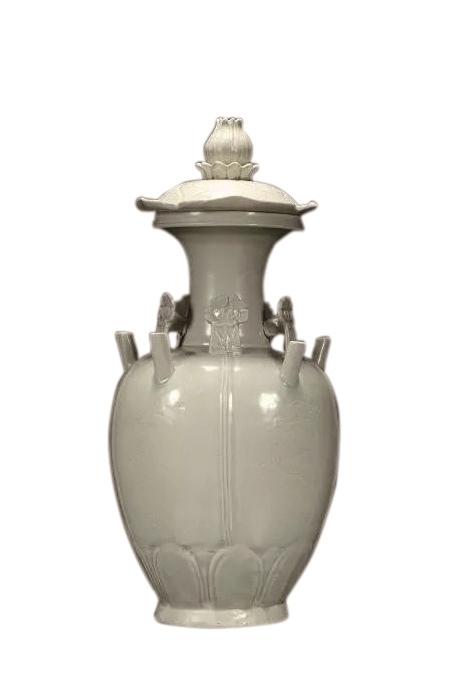

图4、清乾隆景德镇窑绿釉堆花花卉纹双联瓶。高18厘米。上海博物馆藏。“绿釉”是一种以铜为着色剂,以铅化合物为助溶剂的石灰釉,铜在还原气氛中呈红色,在氧化气氛中呈绿色。该瓶由两平口长颈小瓶联合而成,瓶体各自独立,以青翠的绿釉为底,具有浮雕的效果,似一件琢刻细密的玉器。

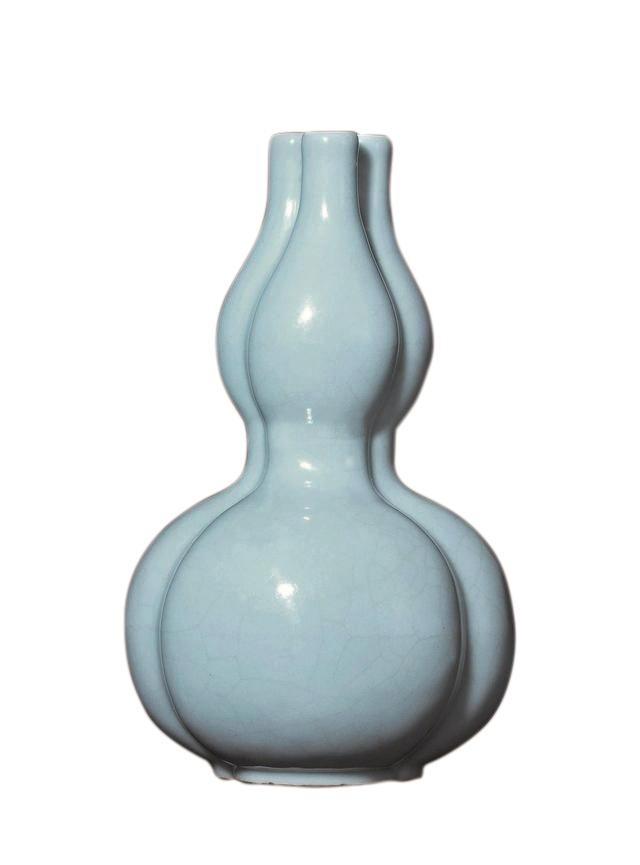

图5、清乾隆仿汝釉三联葫芦瓶。西泠印社2016年秋季拍卖品。高24厘米。此葫芦瓶器型独特,器口呈三葫芦和合状。直口长颈,线条流畅优美,形制简约独特,下承三瓣形铁足,内以青花书写“大清乾隆年制”六字篆书款识。清代雍、乾二帝极为推崇宋代名窑佳器,多次谕令御窑厂仿烧宋瓷釉色,且器型并不泥古,多有创新,此式瓶即为一例。其原名“大官釉三口葫芦瓶”,乾隆中期至嘉庆前期属大运琢器品种之一,釉色介于仿官、仿汝、粉青之间,本品器身有似冰裂纹开片,乃是仿汝,温润含蓄,别富韵味。

图6、清咸丰景德镇窑蓝地金彩三管葫芦瓶。高23厘米。上海博物馆藏。金彩是采用黄金色釉上彩作为装饰的制瓷手法,始于宋代,清代达于极盛,清代使用金彩的方法是把金箔制成金粉,再加入氧化铅用以降低黄金熔点,用树胶调和绘制烧成。

图7、清乾隆景德镇窑青花花卉纹四联瓶。“四联瓶”始创于雍正,由四个敞口、短颈小瓶联合而成,瓶体各自独立,唯有肩腹部相互联接,一瓶四口,故称“四联瓶”,乾隆朝较为流行。该瓶颈饰蕉叶纹,肩饰如意纹,近瓶底饰两圈弦纹,各瓶瓶身绘四季花卉牡丹、荷花、菊花、梅花主题纹,小巧精致。上海博物馆藏。

图8、汉代五联罐,这是1983年4月15日合肥市一位市民向合肥市文物管理处捐献的陶罐。其高46.5、口径6.4、底径16.5厘米。大陶罐的上端被五个小陶罐紧紧簇拥,这种陶罐在现代生活中见所未见。经过专家鉴定,这是一件汉代专为陪葬烧造的明器,名叫“汉代五联罐”。这种器物是当时非常独特的文化现象,既有现实主义内容,又带有浪漫主义色彩,反映了当时的丧葬习俗,以及人们对待死亡的态度。

据考证,五联罐就是一种陪葬明器,当然不是所有的墓葬都有资格陪葬这个物件,一般只有士大夫阶层才会使用。

底部为一个大罐,上面托着四个相互粘连的小罐并与大罐捏塑合为一体,小罐中间为一较大陶罐,四周另置四个小罐,整体都为圆鼓腹,平底,胎呈灰色,通体无釉。这个五联罐非常朴素,其他地方出土的不少五联罐的罐体和肩部还堆塑有人物、动物、建筑物等。

图9、东汉越窑褐釉五联罐。高49厘米。浙江省绍兴市上虞博物馆藏。东汉是越窑青瓷的初创时期,青瓷的烧制成功是浙江地区原始瓷的工艺发展和技术积累的必然结果。这一时期的青瓷产品在成型、烧制工艺上与原始瓷一脉相承,处处彰显着古拙与朴实。

东汉时期的五联罐是早期越窑青瓷中的典型器物,据说魂瓶由它发展而来。有人认为它是随葬用的冥器,后发展成魂瓶。也有人认为这是油灯,可以日用,也可作墓葬的长明灯。

图10、五代龙泉窑五管瓶。高24、口径5、足径6.8厘米。2017西泠春拍拍品。此五管瓶是龙泉窑早期的精品。盖作荷叶形,刻画双重莲瓣,雕刻精细,盖顶以荷叶与花蕾作钮。瓶盂口,长喇叭形颈。颈肩衔接处装饰荷花形系,花朵亭亭玉立。肩缘安装多棱形五管,管下针挑工划流云纹。上腹部刻仰莲,刻画较深,有立体感。胎灰白,施淡青釉,釉层温润,造型典雅,纹饰虽繁但整体构造紧凑,具有极高的审美价值。