■安徽安庆 吴曦翔

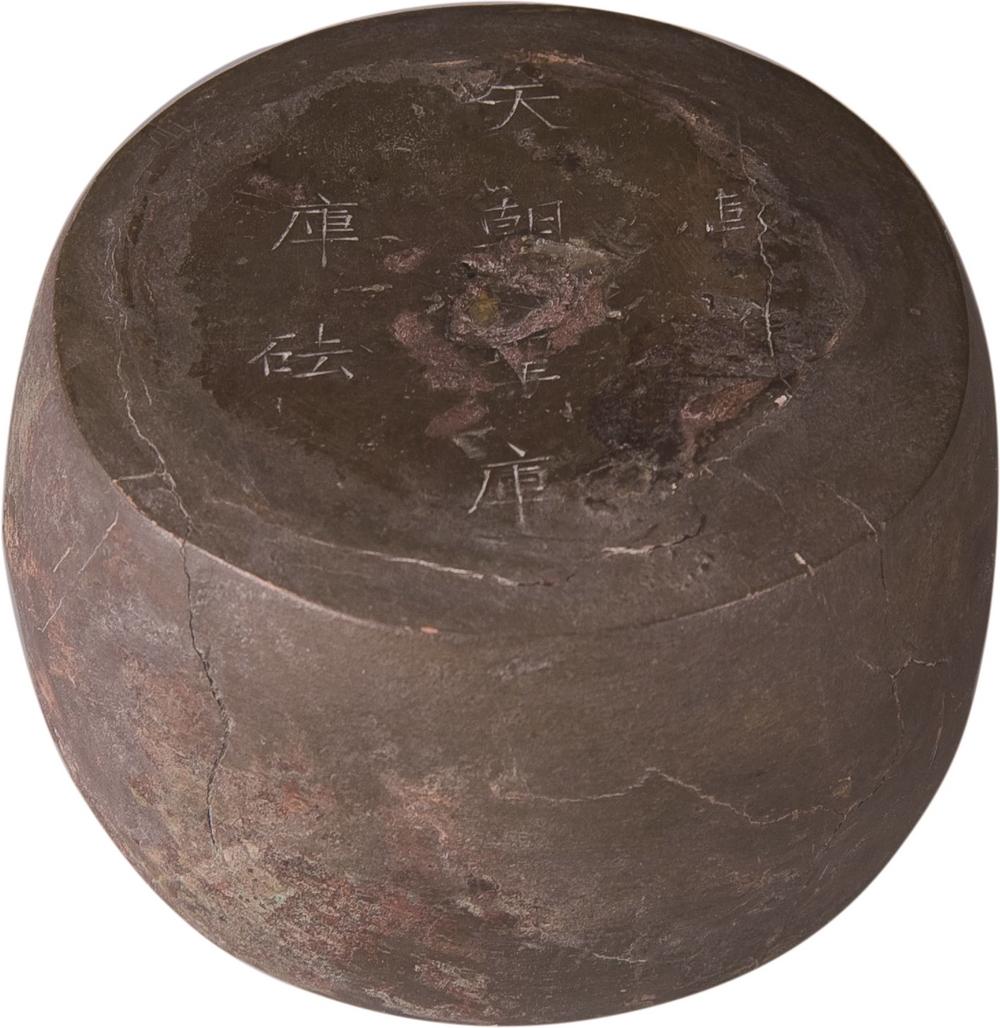

安庆博物馆珍藏一枚太平天国时期天朝圣库库砝(图1)。之所以称之库砝,是因为器物上面有明确的文字标识,实际上是使用衡量的砝码。它是迄今为止国内发现的唯一一枚太平天国时期太平军使用衡量的砝码,现为国家一级文物。

这枚砝码是1985年9月在安庆市龙山路中段农资公司施工工地发现后,被公安部门追缴回的。其形制为圆鼓形状,面直径7.3、腹围26.3、底直径7.3厘米,重量1840.2克,质地内铸造铁外黄铜包裹。上面(图2)阴刻楷体铭文,一边“校准”二字;中间“天朝圣库”四字;另一边“库砝”二字,三列排列整齐。底部下面(图3),中间阴刻双钩楷体直行铭文“伍拾两”三字;左边阴刻楷体“寿春右营”四字。用途上,应该是太平天国圣库作为出入库物品校准轻重之用,它在使用过程中代表法定的衡量标准。

《安徽省志·文物志》记载:据考,“寿春右营”,当时太平天国丁巳七年(1857)春,捻军领袖张乐行率军过淮南后,寿春(今寿县)捻军或农民成立队伍加入太平军,并参加了保卫安庆之役。据此,这枚砝码为太平军后期所使用,当时圣库制度仍在安庆地区实施。

寿春为地名,今安徽寿县。战国属楚地,楚考烈王迫于秦入侵,东迁都于此,称郢都。秦设九江郡治于此,汉高帝时属淮南国,后还称九江郡。东汉末,袁术割据淮南地区,于寿春僭称帝,易九江太守为淮南尹。南北朝时,寿春为南北争夺之地,归属及名称数有变化。如南朝宋改为睢阳,北魏复原名为寿春。

当时驻扎安庆的捻军,是太平天国太平军的重要友军,接受统领和联合作战,有自己的建制。有关太平军建制情况,初期是5人为伍,设伍长1人,辖伍卒4人。五伍为两,设两司马1人,辖伍长5人,伍卒20人,共26人。四两为卒,设卒长(又名管长、营长、百长)1人,辖两司马4人,伍长20人,伍卒80人,共105人。五卒为旅,设旅帅1人,辖卒长5人,两司马20人,伍长100人,伍卒400人,共526人。五旅为师,设师帅1人,辖旅帅5人,卒长25人,两司马100人,伍长500人,伍卒2000人,共2631人。五师为军,设军帅1人,辖师帅5人,旅帅25人,卒长125人,两司马五百人,伍长2500人,伍卒10000人,共13156人。军中卒长、两司马皆设正副职,卒长再加125人,两司马再加500人,共625人。一军有军官1261人。前合计一军共有13781人。太平天国起义之初,按地域编军,后因队伍扩大,乃废此制。

据《贼情汇纂》说,建都天京后,有陆营九十五军。其番号用“前后左右中”“一二三四五”编排。如每军辖五师,每师辖五旅,均用前后左右中编号。每旅辖五卒,卒用“前后左右中”和“一二三四五”编号。每卒辖四两司马,两司马用“东西南北”编号。每两司马辖五伍长,伍长以刚强、勇敢、雄猛、果毅、威武五词编号。每伍辖四伍卒,伍卒以冲锋、破敌、制胜、奏捷四词编号。“平时辖军,军帅独任”,军帅专任“操练士卒,条分队伍,屯营结垒,接阵进师”之职。出师作战以监军统之,其上又设总制。每军实际的长官是总制,但有时另派承相、检点指挥、国宗或侯,有时更由北王韦昌辉、翼王石达开、燕王秦日纲等亲自出任统帅。因此,从砝码底部“寿春右营”字样分析,是符合太平军按地域编号的编制与番号营级“前后左右中”的编排。

太平军除正职官兵外,军中还设立典官,每军都设有各种杂职军官即典官,经办一军军需、文书诸务。现知典官有宣诏书、典圣库、典圣粮、典买办、典油盐、典旗帜、典炮、典铅码、典红粉、典硝、典罪囚、典刑罚、疏附、巡查、内医、掌医、拯危急、理能人、功臣、典铁匠、典木匠、典竹匠、典绳索等二十三种三十五人。后期仍推行军中典官制度,从现存的《太平天国文书汇编》·护王陈坤书部·三十五件“名册”“领发物单”、李秀成部六十三张“官照”、侍王李世贤九张“官照”、保王童容海部七百多张“官照”来看,有关典官制度中现知典官有:正副典马、典牢、典厨、典水、典柴、随征圣粮、典油盐、典买办、正典茶、正副典浪伞、正典扛、正副典乐、正副典锣、正典舆、副典更、典铁官、硝粉营、典炮、铅码官、典金、正典炮、总理木匠、兼理洋炮、正典旗、正典镌刻、正炮刷书、正典圣库、总疏附、随征药材局、内医等三十多种。后期军中典官种类,比前期繁杂更多,分工更精细,这说明广泛的丰富有效的后勤军需,是驻军、行军或作战,部队取得战争胜利的物质保证。如此繁杂名目、分工精细的各类典官设置,也充分说明了太平天国天朝圣库库砝日常使用的广泛性,但是历史上太平军曾使用过的衡量器物,却鲜有传世或遗留下来,不知何缘故?是否与清政府后期残酷绞杀与毁坏有关,因此,这件现存的圣库库砝,弥足珍贵。

有关太平天国时期度量衡制度情况在史书或文献资料上,记载很少。《贼情汇纂》卷十二有一则记载说:贼中米谷皆以斤两计,故无斗斛。其权衡各物尚无改创。惟杨、韦、石诸逆改制铜尺,奏请洪逆颁行,尺背镌“钦定天朝正尺”六字,尺之长短较现用之尺长七分。凡行使钱文皆用足钱,不堆扣串,屡出伪示禁止。其示中有“天朝万事满足,不准丝毫欠缺”等语。

这则记载文字,说明天朝正尺较清朝用的营造尺长七分,其长度折合32×1.07=34.24厘米。太平天国度量衡制度,只改了度,而权衡不变,同时对市面上权衡度量制度严格控制。这枚砝码的重量标识为50两,按清制以16两为1斤来测算,则50两应折换为50÷16=3.1250斤。吴承洛著《中国度量衡史》所载,民国时期实施的度量衡标准,市斤为10两折换为1斤,清制1斤合民国的1.1936市斤,则清3.125斤为民国3.7299市斤。1949年后市制仍旧实行,因此,3.7299市斤也就是这枚天朝圣库砝码的实际重量。

《中国度量衡史》上对清代砝码形状描述(图4、5):“砝码为扁圆形,上下平面。关于砝码之深径体积,均有规定。”由此看出太平天国时期的度量衡制度仍然延续清代制度,与太平天国时期发行钱币币值和清代币值折换一样。