■北京 高晴

中国的新兴木刻,伴随着抗战的硝烟而诞生,在时代变革中找寻着自身的价值。现代木刻不仅是传播美的艺术形式,更是特殊时期服务抗战、鼓舞民心的宣传手段。早期版画具有鲜明的“力之美”,这些作品饱含着木刻家们对祖国命运的深切关注和对未来生活的热烈追求。因鲁迅先生对国外版画的引荐,国内早期版画创作的主流分为受苏联影响的革命现实主义和受欧洲影响的表现主义两种艺术方法。黄新波的艺术创作便是在各时期多种西方流派的影响下,呈现出迥异于他人的表现力,并在中国近现代版画史上影响深远。

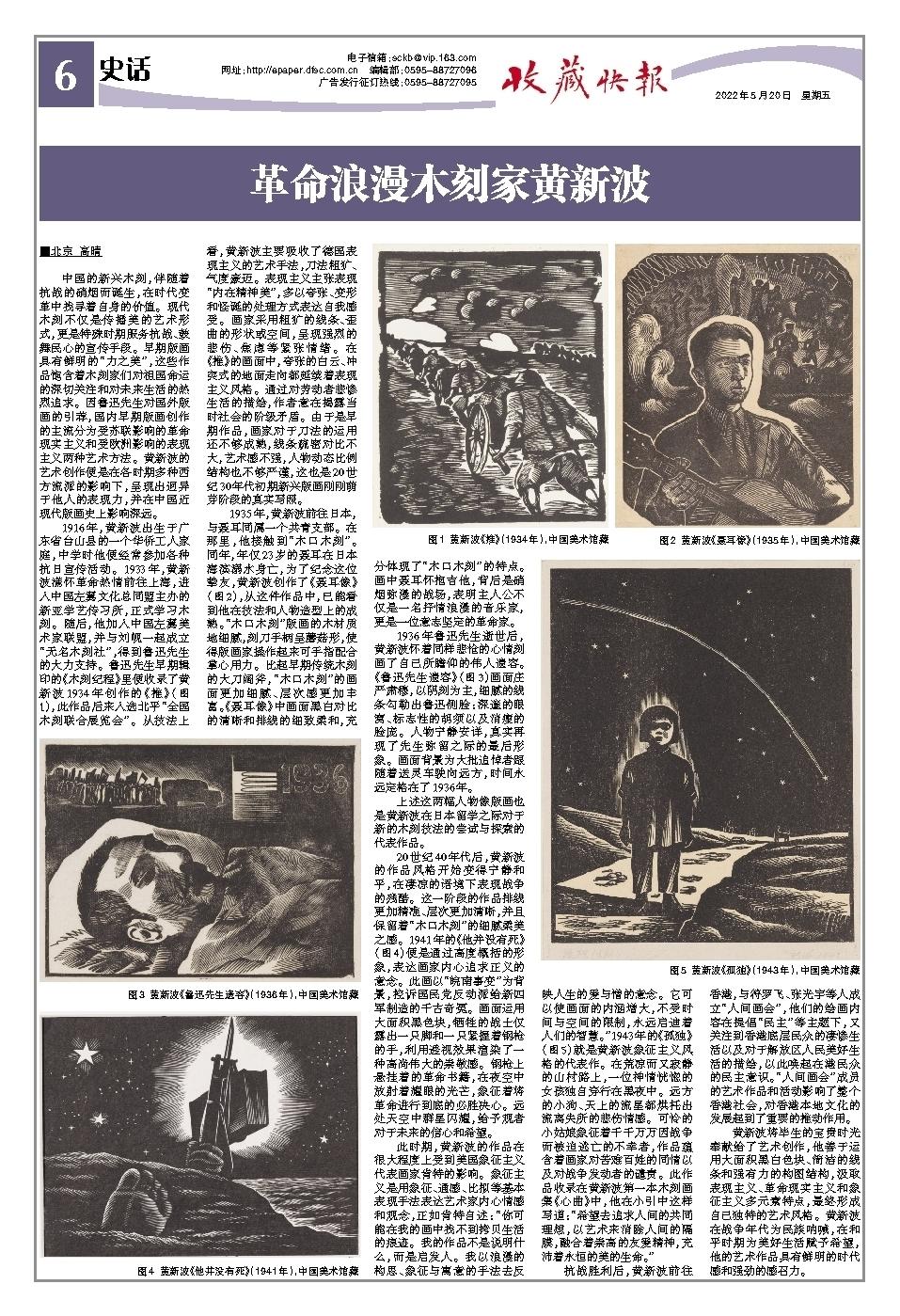

1916年,黄新波出生于广东省台山县的一个华侨工人家庭,中学时他便经常参加各种抗日宣传活动。1933年,黄新波满怀革命热情前往上海,进入中国左翼文化总同盟主办的新亚学艺传习所,正式学习木刻。随后,他加入中国左翼美术家联盟,并与刘岘一起成立“无名木刻社”,得到鲁迅先生的大力支持。鲁迅先生早期辑印的《木刻纪程》里便收录了黄新波1934年创作的《推》(图1),此作品后来入选北平“全国木刻联合展览会”。从技法上看,黄新波主要吸收了德国表现主义的艺术手法,刀法粗犷、气度豪迈。表现主义主张表现“内在精神美”,多以夸张、变形和怪诞的处理方式表达自我感受。画家采用粗犷的线条、歪曲的形状或空间,呈现强烈的悲伤、焦虑等紧张情绪。在《推》的画面中,夸张的白云、冲突式的地面走向都延续着表现主义风格。通过对劳动者悲惨生活的描绘,作者意在揭露当时社会的阶级矛盾。由于是早期作品,画家对于刀法的运用还不够成熟,线条疏密对比不大,艺术感不强,人物动态比例结构也不够严谨,这也是20世纪30年代初期新兴版画刚刚萌芽阶段的真实写照。

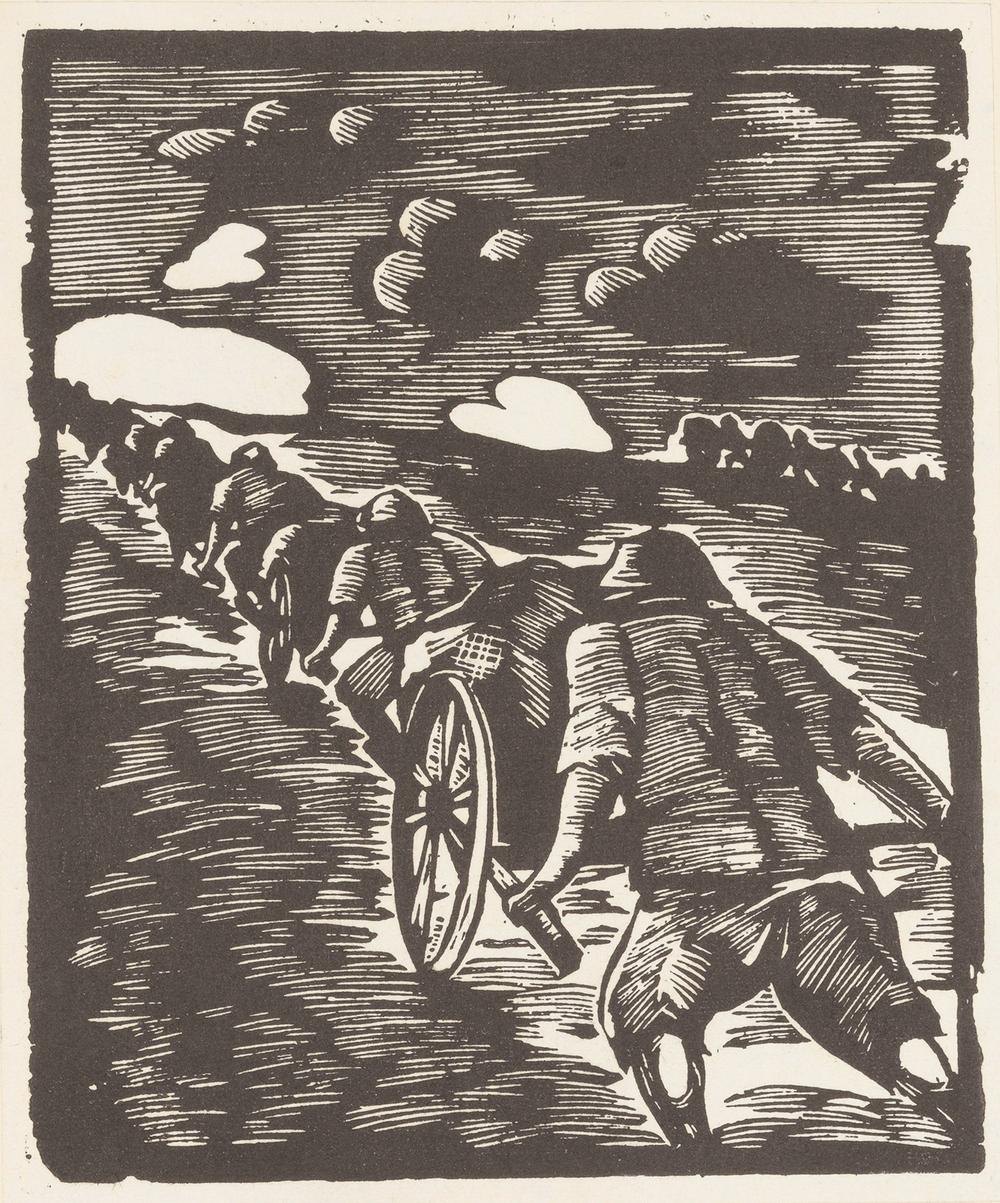

1935年,黄新波前往日本,与聂耳同属一个共青支部。在那里,他接触到“木口木刻”。同年,年仅23岁的聂耳在日本海滨溺水身亡,为了纪念这位挚友,黄新波创作了《聂耳像》(图2),从这件作品中,已能看到他在技法和人物造型上的成熟。“木口木刻”版画的木材质地细腻,刻刀手柄呈蘑菇形,使得版画家操作起来可手指配合掌心用力。比起早期传统木刻的大刀阔斧,“木口木刻”的画面更加细腻、层次感更加丰富。《聂耳像》中画面黑白对比的清晰和排线的细致柔和,充分体现了“木口木刻”的特点。画中聂耳怀抱吉他,背后是硝烟弥漫的战场,表明主人公不仅是一名抒情浪漫的音乐家,更是一位意志坚定的革命家。

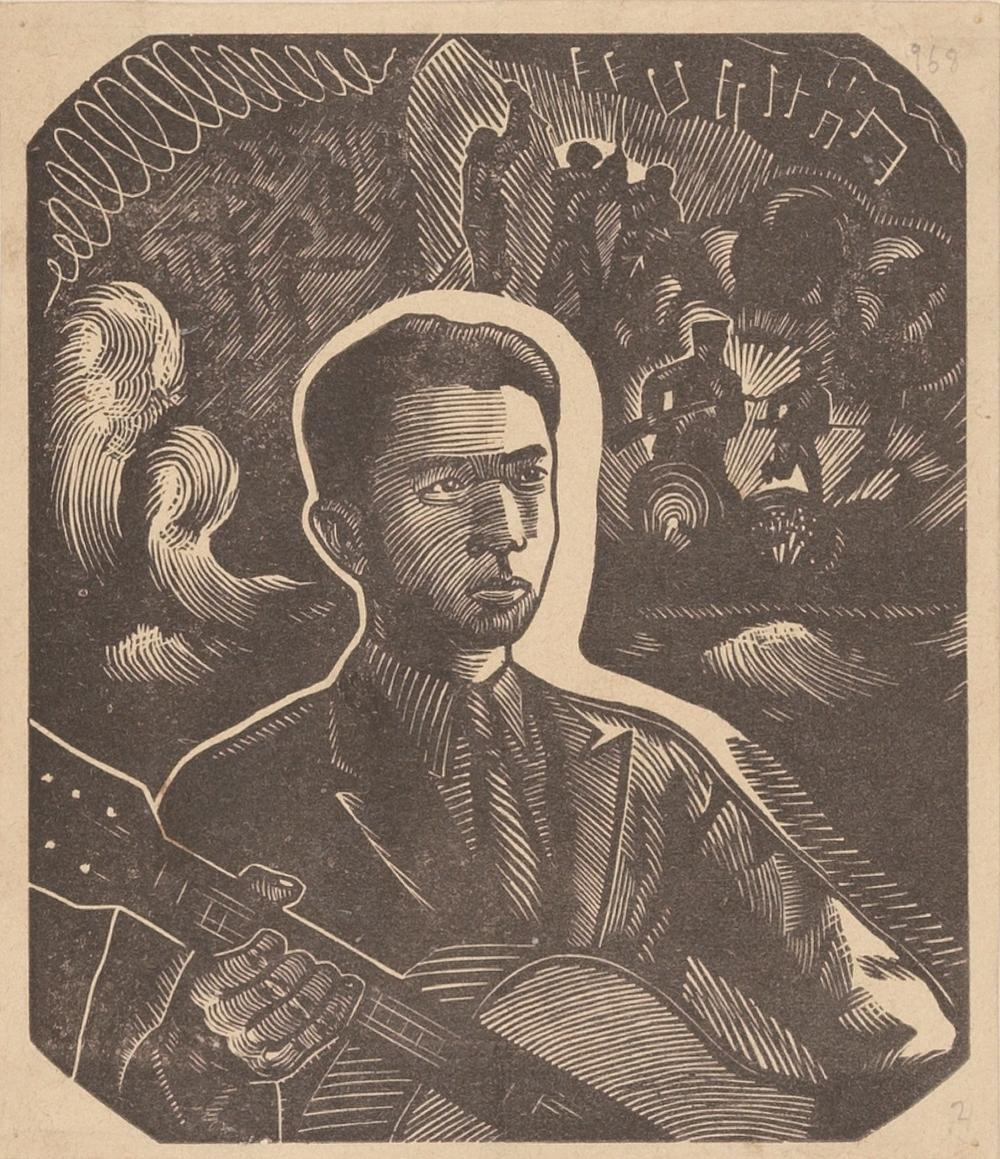

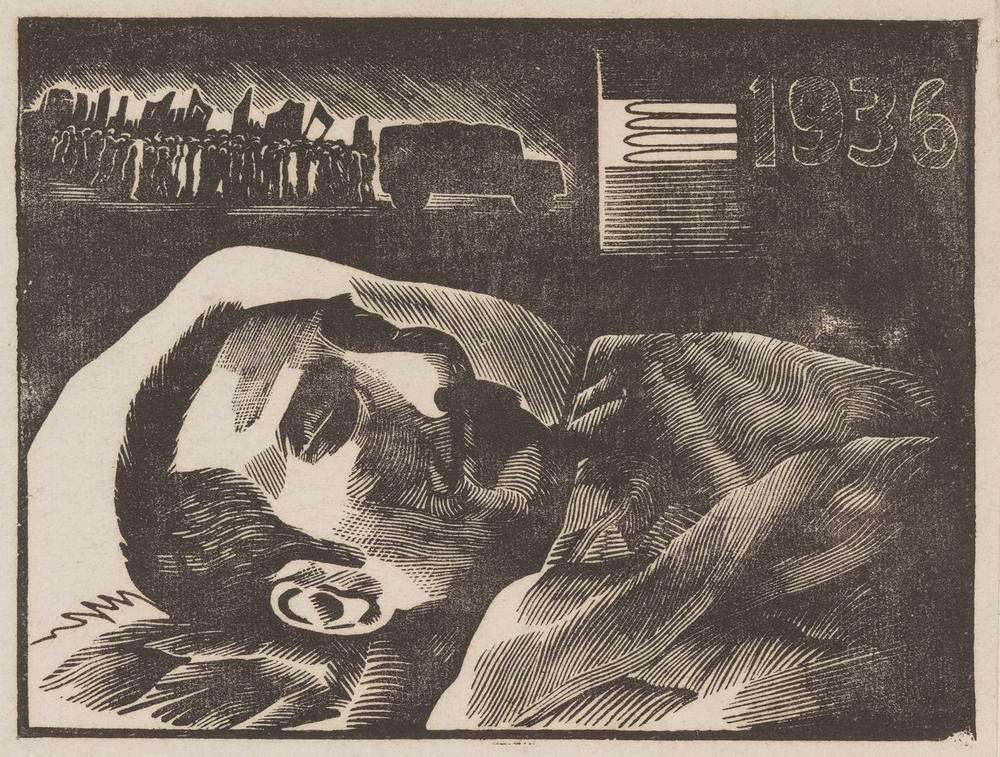

1936年鲁迅先生逝世后,黄新波怀着同样悲怆的心情刻画了自己所瞻仰的伟人遗容。《鲁迅先生遗容》(图3)画面庄严肃穆,以阴刻为主,细腻的线条勾勒出鲁迅侧脸:深邃的眼窝、标志性的胡须以及消瘦的脸庞。人物宁静安详,真实再现了先生弥留之际的最后形象。画面背景为大批追悼者跟随着送灵车驶向远方,时间永远定格在了1936年。

上述这两幅人物像版画也是黄新波在日本留学之际对于新的木刻技法的尝试与探索的代表作品。

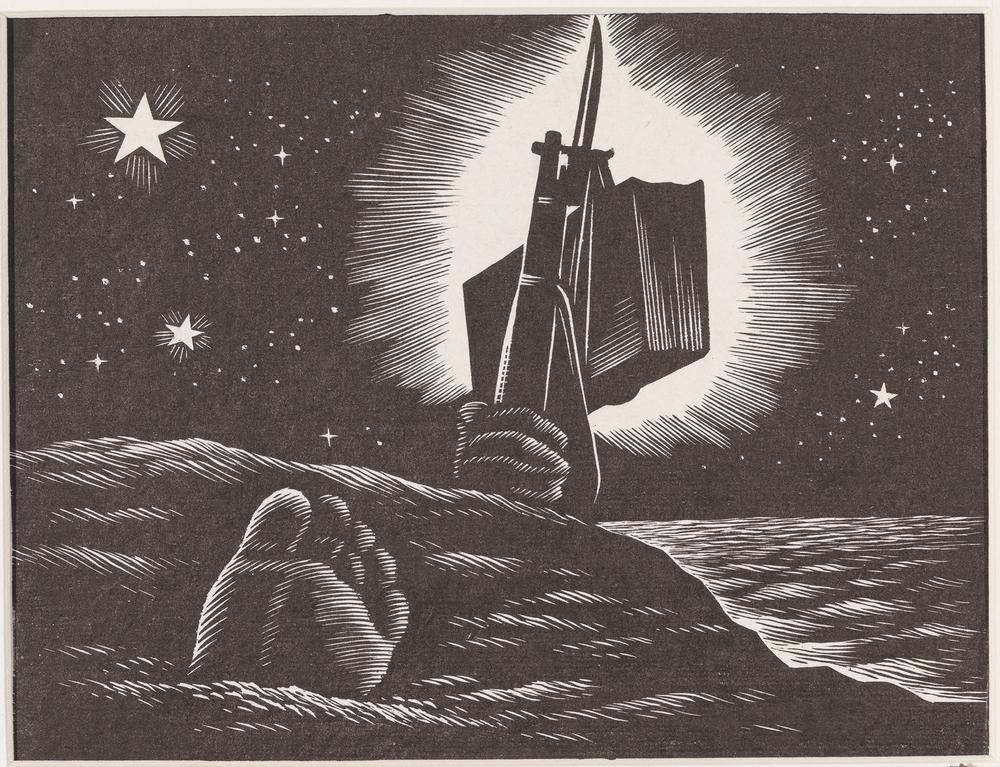

20世纪40年代后,黄新波的作品风格开始变得宁静和平,在凄凉的语境下表现战争的残酷。这一阶段的作品排线更加精准、层次更加清晰,并且保留着“木口木刻”的细腻柔美之感。1941年的《他并没有死》(图4)便是通过高度概括的形象,表达画家内心追求正义的意念。此画以“皖南事变”为背景,控诉国民党反动派给新四军制造的千古奇冤。画面运用大面积黑色块,牺牲的战士仅露出一只脚和一只紧握着钢枪的手,利用透视效果渲染了一种高尚伟大的崇敬感。钢枪上悬挂着的革命书籍,在夜空中放射着耀眼的光芒,象征着将革命进行到底的必胜决心。远处天空中群星闪耀,给予观者对于未来的信心和希望。

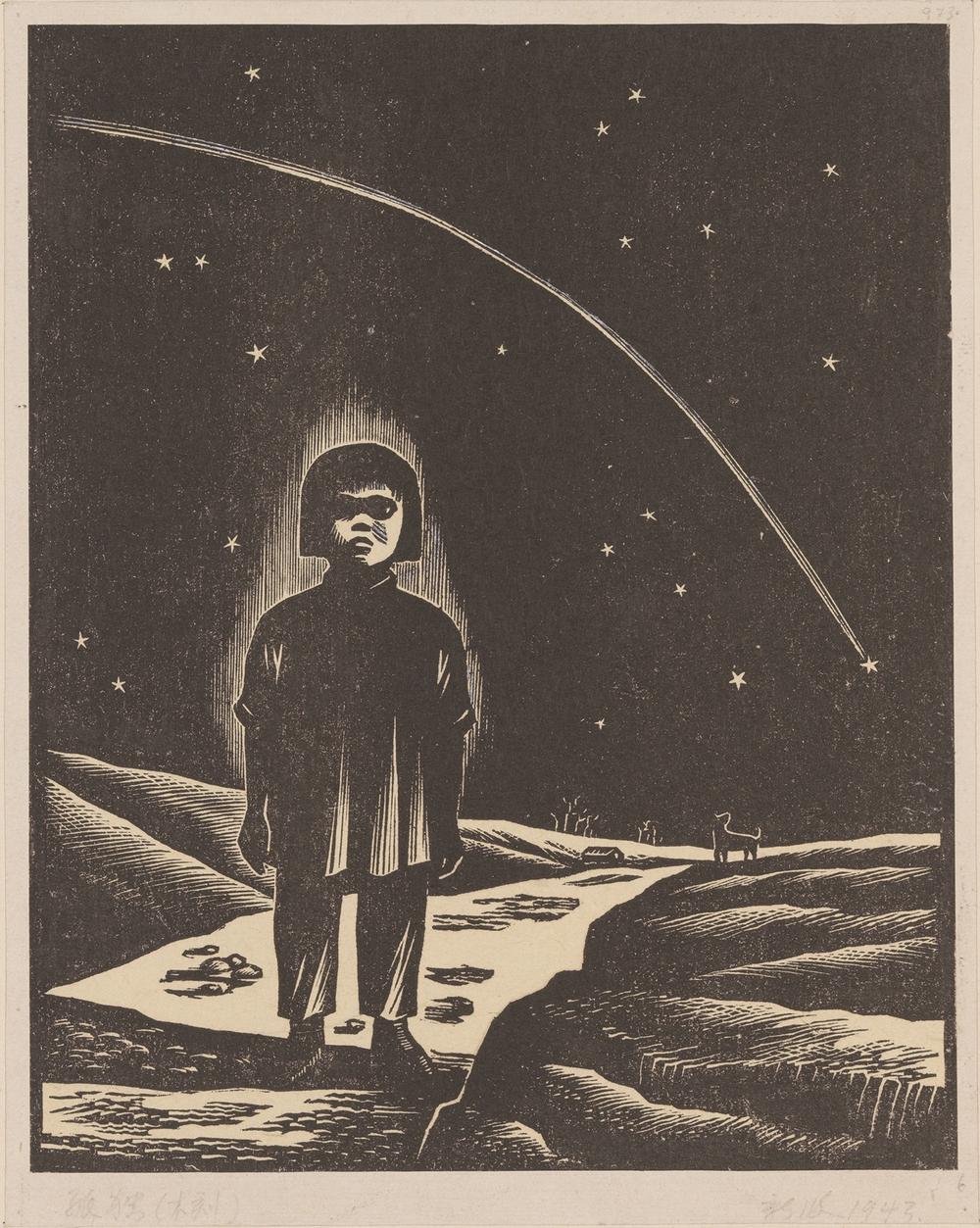

此时期,黄新波的作品在很大程度上受到美国象征主义代表画家肯特的影响。象征主义是用象征、通感、比拟等基本表现手法表达艺术家内心情感和观念,正如肯特自述:“你可能在我的画中找不到拷贝生活的痕迹。我的作品不是说明什么,而是启发人。我以浪漫的构思、象征与寓意的手法去反映人生的爱与憎的意念。它可以使画面的内涵增大,不受时间与空间的限制,永远启迪着人们的智慧。”1943年的《孤独》(图5)就是黄新波象征主义风格的代表作。在荒凉而又寂静的山村路上,一位神情恍惚的女孩独自穿行在黑夜中。远方的小狗、天上的流星都烘托出流离失所的悲伤情感。可怜的小姑娘象征着千千万万因战争而被迫逃亡的不幸者,作品蕴含着画家对苦难百姓的同情以及对战争发动者的谴责。此作品收录在黄新波第一本木刻画集《心曲》中,他在小引中这样写道:“希望去追求人间的共同理想,以艺术来消除人间的隔膜,融合着崇高的友爱精神,充沛着永恒的美的生命。”

抗战胜利后,黄新波前往香港,与符罗飞、张光宇等人成立“人间画会”,他们的绘画内容在提倡“民主”等主题下,又关注到香港底层民众的凄惨生活以及对于解放区人民美好生活的描绘,以此唤起在港民众的民主意识。“人间画会”成员的艺术作品和活动影响了整个香港社会,对香港本地文化的发展起到了重要的推动作用。

黄新波将毕生的宝贵时光奉献给了艺术创作,他善于运用大面积黑白色块、简洁的线条和强有力的构图结构,汲取表现主义、革命现实主义和象征主义多元素特点,最终形成自己独特的艺术风格。黄新波在战争年代为民族呐喊,在和平时期为美好生活赋予希望,他的艺术作品具有鲜明的时代感和强劲的感召力。