■福建南平 支荣慧

道光咸丰年间,桐城派在曾国藩及曾门弟子手中又呈一时之盛,一直延续到严复、林纾和新文学的诞生。而桐城派形成完整的理论体系,姚鼐功不可没,他被盛誉为“中国古文第一人”“中国古文的高峰”。姚鼐著有《惜抱轩全集》,所编《古文辞类纂》风行一时,有力地扩大了桐城派的影响。

姚鼐,清代著名散文家,与方苞、刘大櫆并称为“桐城三祖”。安徽桐城人,字姬传,一字梦谷,室名惜抱轩,世称惜抱先生、姚惜抱。乾隆二十八年(1763)中进士,任礼部主事、四库全书纂修官等,年才四十,辞官南归,先后主讲于扬州梅花、江南紫阳、南京钟山等地书院四十多年,“士子得以及门为幸”。姚鼐非独特文美,其翰墨亦为世重。

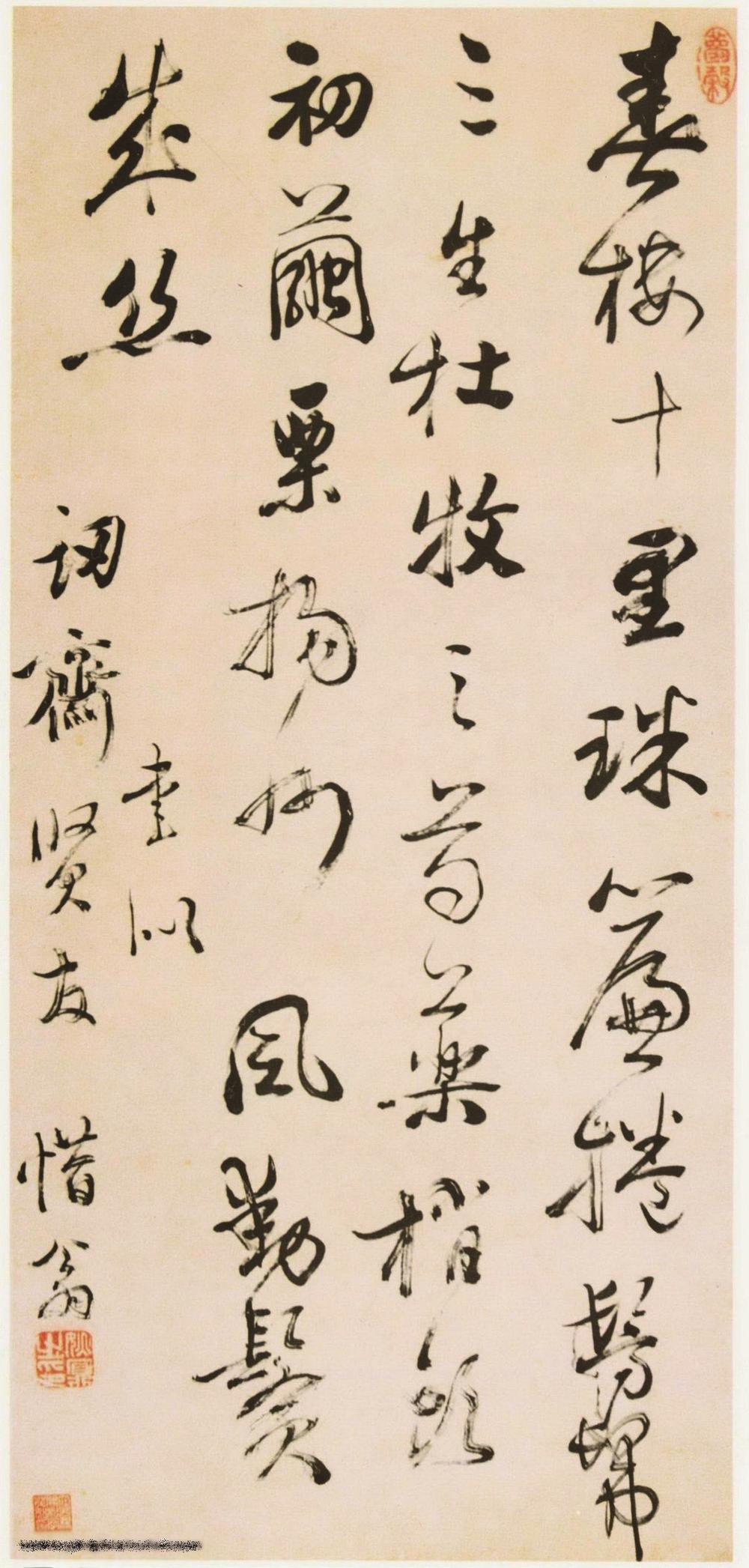

姚鼐行草七绝中堂(见图),浙江省博物馆藏,正文四行,落款两行,第一行仅两字居于第二行中间位置,署惜翁。释文:“春楼十里珠帘卷,仿佛三生杜牧之。芍药梢头初茧栗,扬州风动鬓成丝。”从此作可窥他的书法造诣极深,取法董其昌、“二王”为源,得其神髓、神韵。清疏枯淡,气洁神清,运学问文章之气发于毫端,信笔写来,高致逸气,超迈千古,意境高远,很值得细细品味。行笔不紧不慢,适当的连笔,使整幅作品鲜活起来。笔力苍劲有力,力透纸背,非常人所能达。即使破笔,蕴藏的力量也让人望而生畏。有些字虽笔画纤细,如第一行的“十”、第二行的“芍”字,但线条质量仍极高,不失于油滑,似钢筋一般有力。此作第一行的“帘卷”、第二行的“梢头”、第三行的“扬州”都出现了破笔,这是受到朴学兴起崇碑的影响,对清代的书法发展有前瞻意义,毕竟在文坛上,姚鼐是个非常有影响力的人物。此作乍一看一般,但细细品味,越读越美。姚鼐论书法,也贯彻“天与人一”的主张。在《快雨堂记》中,他借王文治之口,表达自己对书法的见解,认为学习书法,既要有“成翼而飞,无所于劝”的天赋,也要有“遗得丧,忘寒暑,穷昼夜为书”的功夫,并能“俟其时而后化”。在《论书绝句》五首中,他主张有神,谓“笔端神功有天随”;不应追求形似,“论书莫取形模似”;更要扫除积习,“古今习气除教尽,别有神龙戏绛霄”。此作正是姚鼐理论的实践。姚鼐为宦、为文、为师,悉负时誉;古文、诗歌、书画,并称三绝,这便是姚鼐,这便是桐城派集大成者的风采!

但无论如何,姚鼐在书法有多深的造诣或者发挥多大的作用,与他在文学上达到的成就,都显暗淡。他在继方、刘已有成就的基础上提倡文章要“义理”“考证”“辞章”三者相互为用。所谓“义理”就是程朱理学;“考证”就是对古代文献、文义、字句的考据;“辞章”就是写文章要讲求文采。这些主张充实了散文的写作内容,是对方苞“义法”说的补充和发展。在美学上,提出用“阳刚”“阴柔”区别文章的风格,这对我国古代散文审美理论和风格特征是一次重大突破。他认为“天地之道,阴阳刚柔而已。文者天地之精英,而阴阳刚柔之发也”。文章阴阳刚柔的变化,“阳刚”就是豪放,“阴柔”就是婉约。两大风格相互配合,相互调剂,就产生出多样的风格变化,其实就是作者性格、气质、品德的表现。同时,又发展了刘大櫆的“拟古”主张,提出“神、理、气、味、格、律、声、色”为文章八要。学习古人,初步是掌握形式,进而是重视精神,才能达到高的境界。事实上,他的这些文学理论对于书法有借鉴作用。姚鼐以宋儒之学为治学之本,故指斥考据的汉学家为舍本逐末;但他也不废弃汉儒治经之长。《清史稿·文苑·姚鼐传》赞姚鼐“为文高简深古,尤近欧阳修、曾巩,其论文根极于道德,而探源于经训,至其浅深之际,有古人所未尝言,鼐独抉其微,发其蕴,论者以为词近于方,理深于刘”。可以这样说,没有在文学上的成功,他的书法一定会是平淡寂然的。