■宁夏海原 李进兴

1986年至1988年底,中国历史博物馆、北大考古系、宁夏考古研究所联合对宁夏海原县西安镇菜园村新石器时期的遗址进行考古发掘,其中出土有一种带流的陶罐,甚为奇特,在场的考古人员均没有在意其用途。考古结束后,很多典型的石器、玉器、陶器、骨器等被运至宁夏考古研究所库存起来,逐渐淡忘在人们的视野中。2022年在历史名城固原举办的“区域历史文化学术研讨会”期间,主办单位安排与会人员参观考察了彭阳县博物馆、姚河塬遗址的考古工作。在彭阳县博物馆陈列着一大一小的红陶盉,这勾起了我对这类陶器的回忆与研究。

彭阳县博物馆陈列的两件标注为“红陶盉、菜园文化(约公元前2500—前2200年),1990年白阳镇姚河村刘沟墓地出土”的字样。《中国文物考古词典》对“盉”这样解释:

盉,古代青铜盛酒器。形状较多,一般是圆口,深腹,有盖,前有流,后有銴,3足或4足,盖与銴之间有链相连接。初见于二里头文化。商代盉多款足,早期的盉,流在顶上;周代盉款足较少,多4足;春秋战国时出现了圆腹,有提梁的盉。

《彭阳县文物志》对两件陶器这样描述:

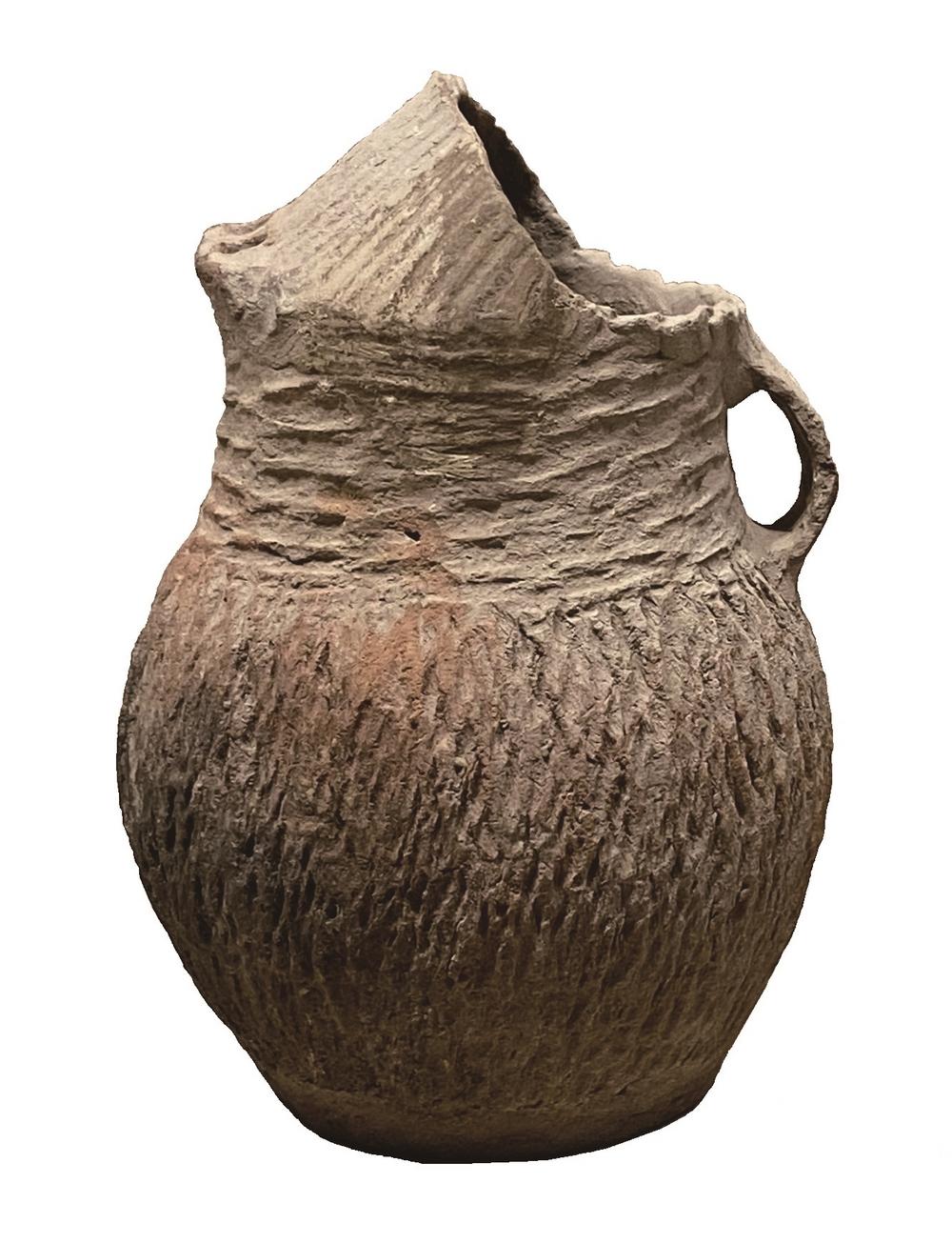

带流陶罐,新石器时代生活用具。1990年8月出土于白阳镇姚河村刘沟墓葬中。2件,夹砂红陶。一件高25、口径10、底径11厘米。侈口半封顶,束颈、弧腹、平底。颈肩部置单耳,开马鞍形口,右为状如短流,开两孔。颈部饰篮纹,肩腹部饰绳纹。一件高13、口径7.5、底径6厘米。侈口半封闭顶,弧腹,平底。颈腹部置单耳。左开马鞍形口,右为一鹗嘴流。通体饰绳纹。

这类器皿之大陶壶罐(图1)和小陶壶罐(图2),均采用夹砂陶制作,很像一只蹲着的蛤蟆,口部半封闭,有二孔篦式流咀,腹部有烟熏火燎过的痕迹,很像今天煮茶熬药的“药罐”。由此,可以看出菜园古人利用自然界的植物,熬煮喝汤来解决头疼脑热的问题。很显然,彭阳县博物馆定名为“红陶盉”,有所不妥,应为陶壶罐,很像今天使用的熬药罐,二孔篦式流咀可篦掉药渣,将熬好的药汁倒出,其二孔篦式流咀的功能很明显,不可否认具有熬药、熬茶之作用。

在海原博物馆还陈列有一件红陶灯炉灶(图3),高约30厘米,喇叭形敞口,圆桶状腹部,腹部周围有4个透气的圆孔,内无底、通透,内有烟熏痕迹,应是灯炉罩,与陶壶罐配套使用。博物馆陈列的陶灯炉灶,不好上手仔细查看研究。为了研究之需,又去了一趟海原县城李正山的收藏研究室,也收藏陈列着几件新石器菜园文化的灯炉灶(图4),高12、口径15厘米,底径12厘米,喇叭形敞口,内无底、通透,制作较为敦厚,腹部前后有孔,孔具有进气助燃作用,灯炉灶内外沿壁上均有烟熏火燎的痕迹,可以肯定是一件用于燃火烧水的陶灯炉灶。陶灯炉灶的内部是通透的(图5),内部肯定搁置炉灶一样的东西,就跟今天使用的酒精灯煮茶炉是一个道理。从古体字的“灯”就能看出,灯是从豆演变而来的。古籍史料中记载:“灯源于豆,瓦豆谓之登。”从记载中可知,陶灯炉灶所使用的炉具是陶豆。在出土的陶豆(图6)中,的确有燃烧留下的烟熏痕迹,可以肯定,陶豆与陶灯炉灶也是在一起配套使用的,燃料可能是动物油脂、松香等为原料。

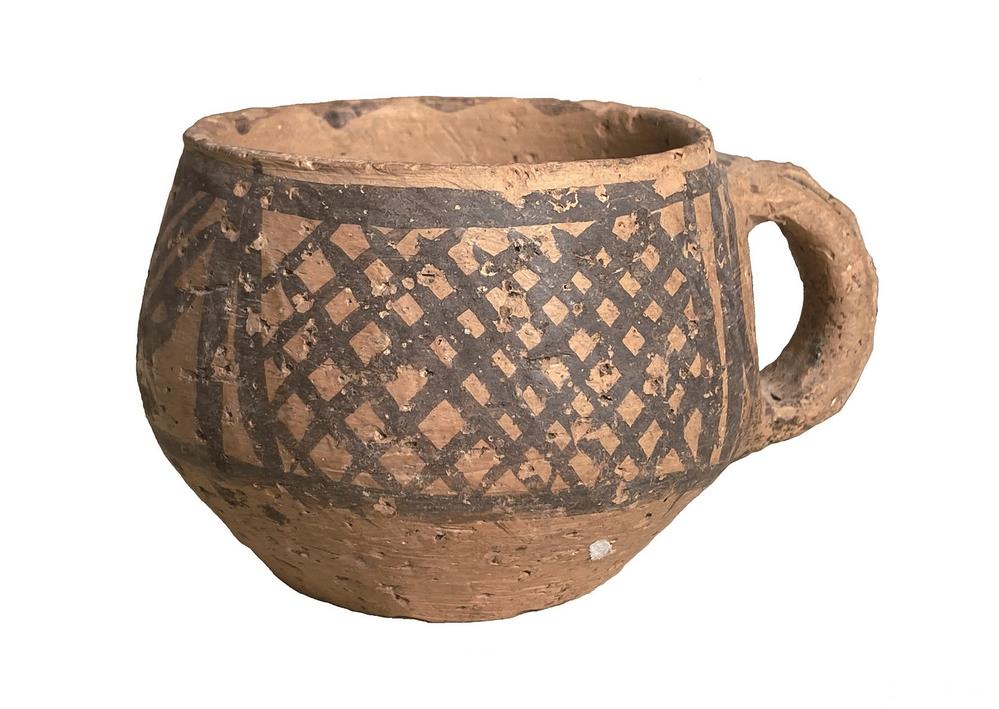

喝药喝茶的器皿有很多陶杯,制作非常精美,与今天喝茶杯并没有什么差异。在李正山老师的收藏研究室里,就藏有1件彩陶杯(图7),高6厘米,内敛口、鼓腹,腹部用黑色矿物质颜料绘网格纹,单柄耳,平底。

从新石器时期考古发掘的信息中,了解到菜园古人已充分利用自然界的各种中药材来治病,并消除蚊虫叮咬、野兽猛禽的侵害。所熬用的药材均是从附近南华山上采集,即今海原县城南7公里的南华山,为宁夏六盘山的西北余脉。六盘山地区广泛分布着西北、华北和青藏高原三个区系药用植物90科、618种,所产黄芪、秦艽、柴胡、黄芩、板蓝根等道地中药材质量享誉全国。《本草纲目》对黄耆有这样的释名:“李时珍曰:耆长也,黄耆。色黄,为补药之长,故名。今俗通作黄芪,或作蓍者,非矣。蓍乃蓍龟之蓍,音尸,王孙与牡蒙同名异物。”《钦定古今图书集成·博物汇编·草木典》对黄芪特产地声誉也有这样描述:“苏恭曰:今出原州及华原者最良,蜀汉不复采用,宜州宁州者亦佳。”文中就提到了“原州”,是今六盘山北麓的固原市原州区。在海原县南华山盛产柴胡、大黄,成为西夏向宋朝贸易的主要药材,当地人采来用于治感冒、防疫情。在《钦定古今图书集成·历象汇编·庶徵典》卷一百十三:“绍兴二十六年,行都又疫。按《宋史·高宗本纪》不载。按《五行志》:二十六年夏,行都又疫,高宗出柴胡制药,活者甚众。”元太祖十九年(1224),成吉思汗仍取道原来西征花剌子模国的路线回归。在成吉思汗西征之前,曾向西夏征发军队协助作战,西夏拒不出兵,成吉思汗当时无暇征讨西夏,发誓日后一定要给予惩罚。当西征归途中,又获悉西夏与金国订立和约,无疑等于火上浇油,立即决定收拾西夏。元太祖二十一年(1226)秋,成吉思汗开始了对西夏的征讨。蒙古军很快就攻下了甘州(今甘肃张掖)、凉州(今甘肃武威)、肃州(今甘肃酒泉),当年冬天,蒙古军攻克灵州(今宁夏灵武县)。灵州之战,西夏主力消耗殆尽,失陷后,西夏首都中兴府已成了空架子。元太祖二十二年(1227)六月,夏主请降,西夏至此覆灭。据《元史·耶律楚材传》可知,在攻打灵州这个西夏的军事重镇时,破城之后,蒙古众将士无不争掠妇女、财物,唯有耶律楚材却取书数部、大黄药材数担。同僚们对他的行为甚是费解。不久,兵士们因历夏经冬、风餐露宿,多得疫病,幸得耶律楚材用西夏特产大黄配制的药救命,所活至万人。

在海原县西安镇菜园村林子梁新石器遗址考古专家发现并鉴定确定有“禾本科的蒿、藜和麻黄,亦见个别草本状的蕨类植物水古龙”。

蒿子的种类较多,有艾蒿、青蒿、茵陈蒿等均可入药。《本草纲目》记载:艾以叶入药, 性温、味苦、无毒、纯阳之性、通 十二经、具回阳、理气血、逐湿寒、 止血安胎等功效。《本草》载:“艾叶能灸百病。”在端午节的时候,有把艾蒿等这些药草悬挂在门口当作辟邪之物的用途;青蒿药性苦辛而芳香、性寒、主入肝胆经、苦寒清热、辛香透散,所以善于清透阴分伏热,用于温邪伤阴、夜热早凉、阴虚发热、骨蒸劳热、暑邪发热、疟疾寒热、湿热黄疸等;茵陈蒿的功效是清利湿热、利胆退黄,用于黄疸尿少、湿温暑湿、湿疮瘙痒等。采摘季节也很讲究,至今农村还流行有谚语:“三月茵陈四月蒿,五月六月当柴烧”。

麻黄,亦名龙沙、卑相、卑盐等,其茎味苦、温、无毒,根节甘、平、无毒。它有一定的止痛作用,在风湿病当中应用比较多。在《本草纲目》中记载了主治十几种病症,如流行热病、伤寒黄疸、黄肿、脉沉、小便不利、风痹冷痛,产后腹痛、血下不止,心下悸病(按:即心胆怯惧,胸部不快),中风,盗汗、阴汗、诸虚自汗、阴囊湿疮等疾病。

水龙骨这个名称始载于《本草纲目拾遗》,称为草石蚕;《植物名实图考》中名称水龙骨,列入石草类;《全国中草药汇编》名称石蚕、石豇豆等。水龙骨主要含有黄酮类、多糖类、三萜类化合物等有效成分;其味苦,性凉,具有化湿、清热解毒、祛风通络功效;干燥后的水古龙之根状茎入药,全年可采挖,洗净,鲜用或干用。

几千年来,中药一直守护着中国人的生命健康。如今还流行“伤寒尤妙小柴胡”“屋有七叶一枝花,毒蛇绕着不进家”等谚语。

由此从新石器时期遗址考古发现的器皿以及遗址中出现的蒿、藜、麻黄、水古龙等中药材成分来看,古人采药、熬药,消除病灾由来已久。