■吉林长春 马洪

高句丽是我国东北古代的少数民族地方政权,始建于西汉元帝建昭二年(公元前37年),由朱蒙建国于汉玄菟郡高句丽县,初期都城定为纥升骨城,在今辽宁省桓仁县境内的五女山。汉平帝元始三年(3)第二位王琉璃明王迁都于国内城,即今吉林省的集安市。北魏始光四年(427),第二十位王长寿王迁都于今朝鲜平壤。唐高宗总章元年(668),在唐朝政权和新罗的联合打击下最终灭亡。高句丽民族曾活跃于中国东北和东北亚的历史舞台上长达705年,传二十八代王。

2003年,吉林省文物考古研究所对集安禹山的高句丽好太王陵进行调查、测绘和环境整治,在该墓南侧的石隙间发现一批早年盗墓者藏匿的墓中随葬品,其中一件青铜灶具出自墓葬南侧东起第2块护坟石下,出土时断作8块,今已修复完整(图1)。该铜灶为空体长方形,长86、宽49.5、高31.8、壁厚0.5厘米。灶的正面有一长32.5、高17厘米的长方形灶门,其外隆起两道平宽的装饰凸棱,顶面有一圆形釜孔,远端侧面有一椭圆形出烟口,烟口内有一向上的鱼尾形装饰。从该灶具的形制和尺寸分析,应是一件实用器物,而非模型明器。

考古发现的资料显示,春秋时期便有青铜灶具使用,设计制作已是相当精美;而秦汉时期灶具非常普及,史籍《汉书·五行志》曰:“灶者,生养之本。”古人有“视死如生”的观念,人死后就等于到另一个世界继续生活,因而为死者制作仓、灶、井、屋舍等明器,陪葬于墓中。汉墓出土的陶制灶具数量最多,形制丰富多样。好太王陵直接殉葬实用灶具,有本民族的特点,另外发现的鎏金幔架和鎏金案足,也都是墓主人生前所使用过的器具。

好太王名谈德,是高句丽第十九代王,也是一代很有作为的君王,他治理高句丽22年,使国家局势稳定,经济迅速发展,军事实力强盛。其子第二十代王长寿王,在《好太王碑》碑文中记载这一盛世景象:“恩泽洽于皇天,威武振被四海,扫除不□,庶宁其业,国富民殷,五谷丰熟。”高句丽民族长期生活在浑江、鸭绿江地区,这里属长白山区,山地森林居多,平原极少,受一些江河流域的冲击,平原面积也不是很大。江河较多,野生动植物及鱼类资源相当丰富,这种自然条件和环境,形成了高句丽以农业为主兼营渔猎的综合经济类型。

关于高句丽所居之地的物产和饮食文化,据文献记载和相关研究,米粮类食材主要有稻(大米)、粟(小米)、黍(黄米)、麦(大麦、小麦)、菽(各种豆类)、粮(高粱)等,《三国史记》卷19《高句丽本纪·阳原王》有“四年秋九月,丸都进嘉禾”的记录。《三国史记》卷17《高句丽本纪·西川王》有:“三年夏四月,损霜害麦”的记录。从考古发现的生产农具看,有铁制的犁、镰、铲等。

家蔬有白菜、芹菜、韭菜、葱、蒜等;野菜品种较多,有薇菜、蕨菜、猴腿、刺嫩芽、山地瓜、山糜子、小根蒜、芜荑、榆皮等;野果有山梨、山里红、李子、杏子、圆枣、葡萄、核桃、松籽、榛子等。

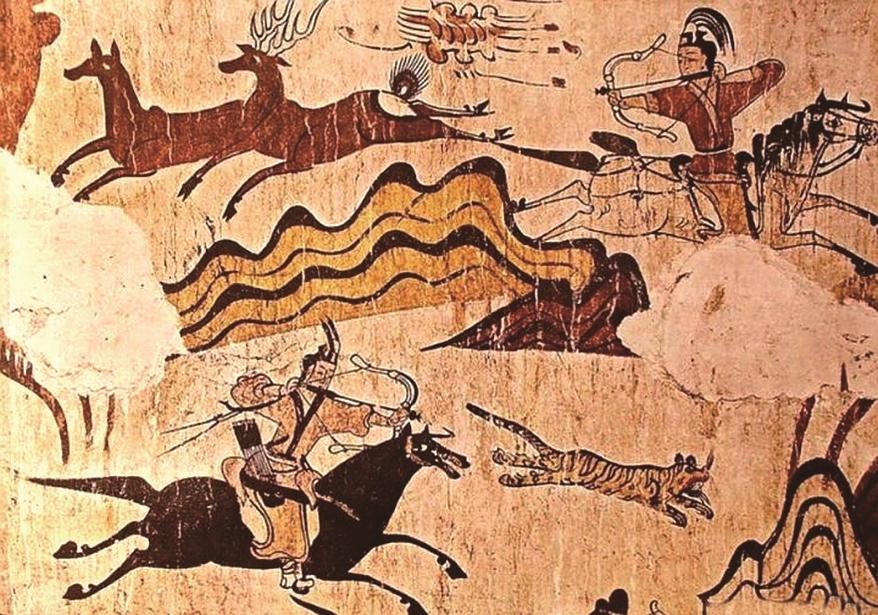

高句丽通过饲养家畜及狩猎野生动物来获取肉类食材,家畜主要有:牛、马、羊、猪等,《通典》卷186卷《边防二·高句丽》载:“畜有牛豕,豕多白色。”高句丽地区多山林深谷,野生动物资源丰富,有鹿、獐、狍、熊、虎、豹、狼、獾、貂、鼬、狐狸、山鸡、鹌鹑等,可供猎食;高句丽人勇猛彪悍,擅长射猎,这在高句丽舞踊墓和长川一号(图2)墓壁画中有着生动的描绘。纵横的江河中富产鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、草鱼、黑鱼、白鱼、鲇鱼、鳜鱼、川丁、蟹、鳖、蚌虾等。

《三国志·东夷传》载:高句丽所居之地,“多大山深谷,无原泽。随山谷以为居,食涧水。无良田,虽力佃作,不足以实口腹”。《三国志·高句丽传》谓:“大家不佃作,坐食万余户,下户远担米粮鱼盐供给之”。因此,高句丽有节食的社会习俗。食不果腹、忍饥挨饿是下层庶民百姓的事情,身为统治阶层的君王贵胄这些“坐食者”,是不会为吃喝发愁的,自然无须节食,在他们的餐桌或宴席上,当不乏美味珍馐。这件制作精良的青铜灶具见证了高句丽君王鼎食奢靡的大餐。