赫尔曼·黑塞(1877—1962),德国作家、诗人,曾获诺贝尔文学奖、歌德奖、冯泰纳奖等重要文学奖项。黑塞爱好音乐与绘画,是一位漂泊、孤独、隐逸的诗人。2022年是黑塞逝世六十周年,为纪念这位曾在暗夜中给无数人带来光明的作家,日前,译林出版社推出了一套“黑塞精选集”。

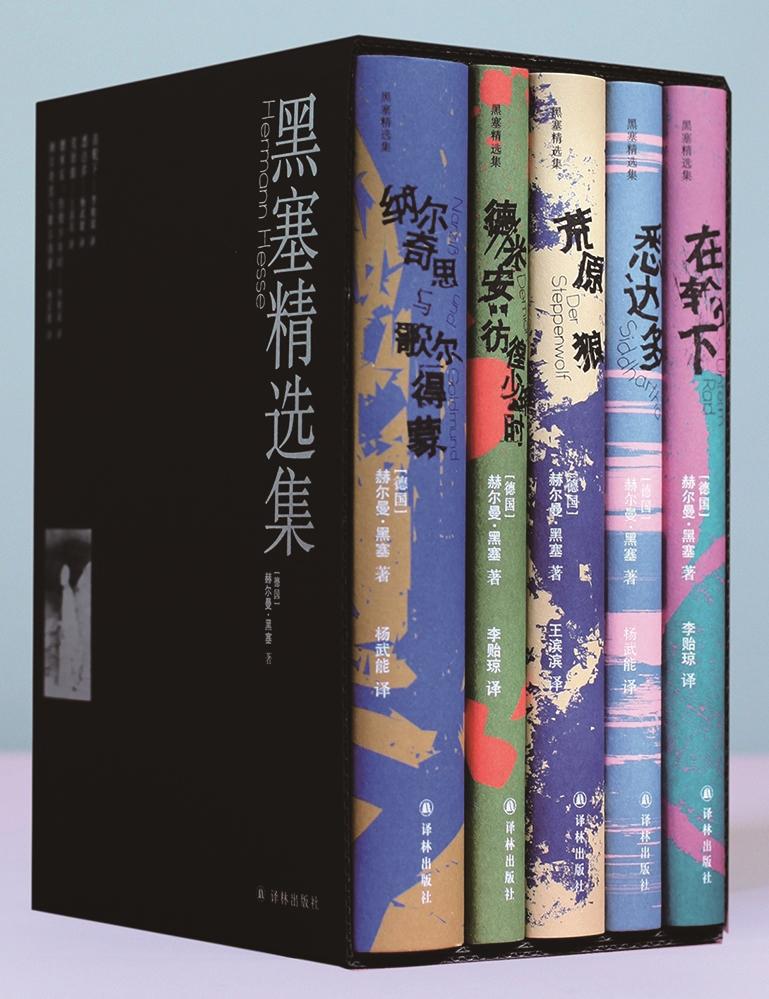

“黑塞精选集”收录《悉达多》《德米安:彷徨少年时》《荒原狼》《在轮下》《纳尔奇思与歌尔得蒙》等五部作品。这些作品的创作时间跨越四分之一世纪,涵括黑塞最为重要的文学生涯,是认识和理解黑塞的极佳途径。

“谁找到了向内之路,他的一言一行就会和他的灵魂融洽无间。”这是黑塞的名诗《向内之路》中的诗句,而对诗中这条“向内之路”的寻觅,贯穿了黑塞的一生。

1877年,黑塞出生于德国南部小城卡尔夫。作为早慧的诗人,黑塞7岁就开始写诗。青少年时期,黑塞阅读了大量书籍,并深入研究了欧洲文学和东西方哲学,中国的老子、孔子、庄子都是黑塞崇拜的东方哲人,这些愉快的阅读时光为其后来的文学创作奠定了基础。在东西方文化的影响下,黑塞形成了独特的美学世界观。

成年后,文学成为黑塞向内心深入探究、实现自我的道路。1904年,黑塞以小说《彼得·卡门青》确立了其在文坛上的地位。他在文学上的探索和对自我的剖析从未止步,创作出大量佳作,成为世界读者阅读最多的德语作家之一。1946年,69岁的黑塞凭借小说《荒原狼》获得诺贝尔文学奖。

对中国读者来说,黑塞并不陌生。早在20世纪二三十年代,黑塞就被介绍到中国。诗人、翻译家冯至在人民文学出版社1958年出版的《德国文学简史》中对黑塞作过介绍,1962年翻译家钱春绮翻译的《德国诗选》中也收录了黑塞的诗歌。

20世纪80年代,通过德语翻译家的接续努力,黑塞的作品受到国内更多读者的欢迎,掀起了一股“黑塞热”,黑塞的大部分小说都有了中译本,他的众多诗歌与散文也出现在诸多报刊中。

心理学家卡尔·荣格曾说:“读黑塞的书,就像在暴风雨的深夜,感受到灯塔的闪耀。”这种力量正是促使世界范围内的读者在漫长时期里不断阅读黑塞的原因。每个人都可以在黑塞的作品中找到给自己人生以启发的指引。

《德米安:彷徨少年时》和《在轮下》这两部作品,聚焦少年的成长之路,其中可见青春时期人们在成长过程中自我意识的逐渐觉醒,以及这一阶段与外部环境的艰难互动,这种互动往往带来困惑与迷茫,其结果是给成年后的生活打上了深深的烙印。

《荒原狼》将目光放在人生过半,却与世界陷入矛盾分歧的中年人身上,探讨如何重新认识自我,和外界经过痛苦磨合而走向和解,并提醒人们,对于自我的追寻并非一劳永逸,而是永远存在着变数。这部作品色彩浓郁、寓意丰富,被誉为“德国版的《尤利西斯》”,充满了天马行空的创意想象,形象生动地阐述了古典人道主义理想与优美的文风。

《悉达多》和《纳尔奇思与歌尔得蒙》这两部作品,时代背景久远,一个是古代印度,一个是中世纪欧洲,均以从少年到老年的漫长人生来展现人们对于自我的永恒追求,其间或许险阻重重,但活出自我的安宁静谧,是任何人都渴望的完满人生。

值得一提的是,此次“黑塞精选集”中还收录了黑塞自述、诺贝尔文学奖颁奖词和领奖词,以及黑塞的部分画作,并附有扫码即可收听的专家讲解,通过多种形式让黑塞的形象更为立体和多彩。

这套“黑塞精选集”较为全面地呈现了黑塞文学创作的主题、气质和面貌,在黑塞的文学生涯中极富代表性,堪称进入黑塞文学世界的一扇“窗口”。这些故事共同体现的探索精神凝聚成一盏灯,为迷惘中的人照亮前行之路。(黄成)