■安徽安庆 吴曦翔

这件战国越王丌北古剑(图1),是安庆博物馆的镇馆之宝之一。1987年4月4日,在迎江寺东侧王家山的安庆市再建第二水厂施工工地时发现一战国墓,并进行抢救性发掘,现场清理发掘出土一把战国越王丌北古剑。此剑通长64、茎长9.6、剑首3.8、剑格宽5.2厘米;剑身中断,且缺一小截后经修复。随后还发掘出一把战国狭宽从薄格喇叭茎青铜剑、一件战国覆盖立耳三足鼎、一件战国凹口细骹狭叶刃青铜矛等青铜器,另有陶器残件6件。陶器破损严重,仅有少量残件,大部分无法修复。很多资料将此次发掘时间误写成6月,安庆市博物馆大事中有确切记载:“4月4日,市第二自来水厂基建工地发现战国墓一座、出土了越王丌北青铜古剑、陶器等文物。”“6月4日,修复越王丌北古剑及一批青铜器。”

该剑形状,近锋处收狭,前锋尖锐,中起脊线。倒凹字形格,圆茎,内实,有两箍棱,棱上饰有凸出清晰的云雷纹饰,剑首面圆盘状。剑首(图2)、剑格(图3)部位均有铸、错金鸟篆铭文字,清晰显示为越王丌北古剑。铸制精湛,剑体无锈蚀,剑刃锋利。

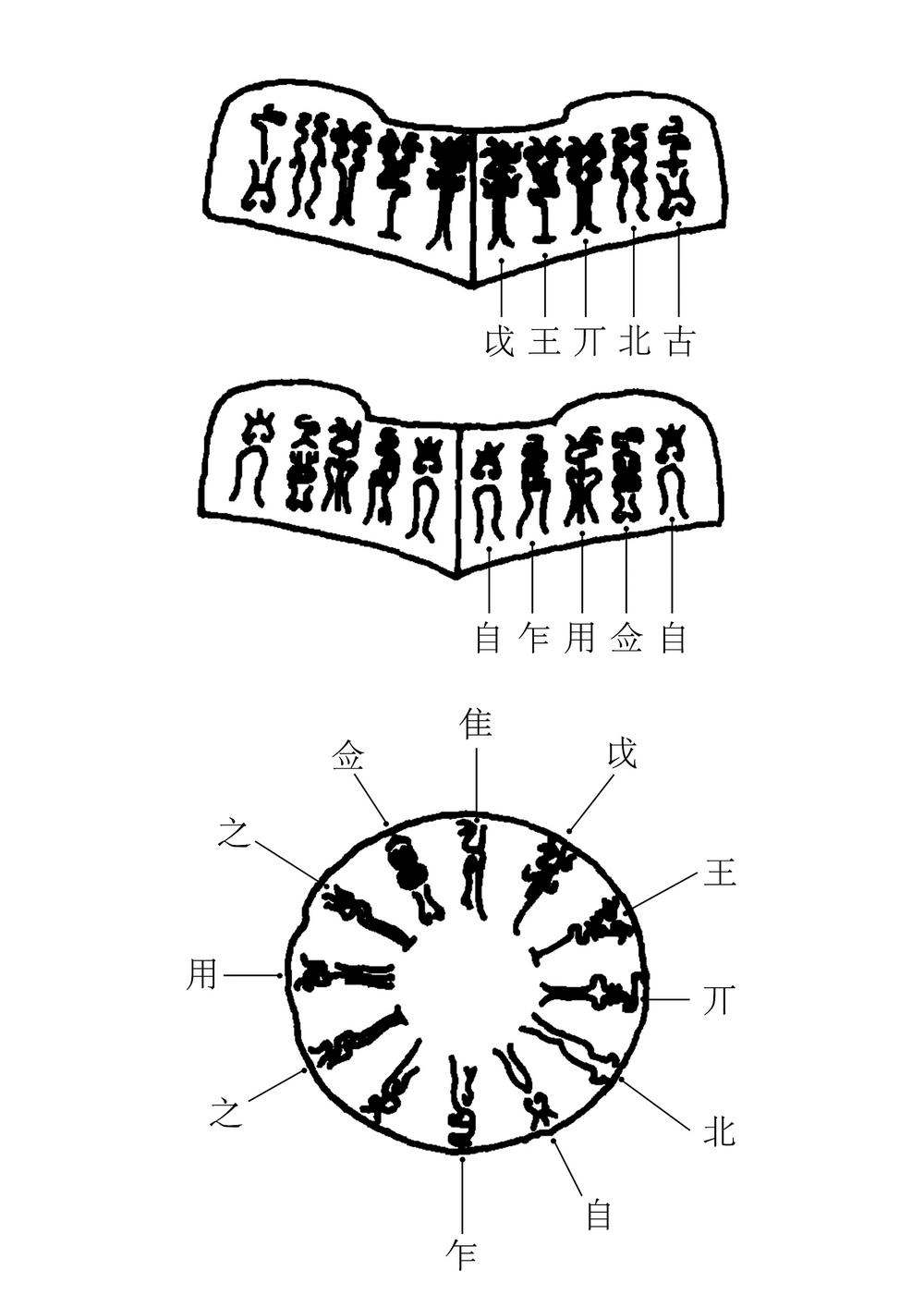

剑格两面各铸铭文10字,剑首铸铭文12字,共32字。其中有16字错金,与未错金铭文相间排列。剑格正面铭文为“古北丌王戉(越);戉(越)王丌北古”,背面铭文为“自佥(剑)用乍(作)自;自乍(作)用佥(剑)自”。剑首铭文为“隹(唯)戉(越)王丌北自乍(作)□之用之佥(剑)”。铭文明确标注,此剑为越王丌北古自用剑。

对鸟虫篆铭文的辨识(图4),剑格正面,排列次序为从中间往两边,依次为“戉(越)王丌北古”。剑格背面铭文,也是排列次序为从中间往两边,依次为“自乍(作)用佥(剑)自”。剑首铭文,应从正面顶第一个字开始,顺时针方向,依次为“隹(唯)戉(越)王丌北自乍(作)□之用之佥(剑)”,共12字,其中第八字“□”,至今尚未能辨识出。

越王勾践三年(前494年),吴王夫差击败勾践于夫椒,并把他围困在会稽山上,勾践向吴国求和,派遣文种贿赂吴国太宰伯嚭。越王被吴王赦免回国后,任用文种和范蠡富国强兵。越王勾践二十四年(前473年),越王勾践通过卧薪尝胆与"十年生聚,十年教训",最终灭掉了吴国,使其成为春秋时期的最后一位霸主,越王勾践三十二年(前465年),勾践去世后,子鹿郢即位。鹿郢逝世,子不寿即位。不寿逝世,子翁即位。翁逝世,子翳即位。翳逝世,子之侯即位,之侯逝世,子无强即位。勾践其子孙继续其霸业,越国强盛一时。

国内以越王丌北命名的古剑现存三把,分别收藏在上海博物馆、安庆博物馆和海南博物馆。

历史上的丌北古究竟是谁?国内也存在争议。有两种说法:

一是马承源先生于1962年在《文物》第12期发表的文章《越王剑、永康元年群神禽兽镜》中这样论述:

“越王丌北古就是越王盲姑,盲姑即不寿,他是勾践的孙子,鼯舆或舆夷的儿子。按丌、北同属之声韵,韵尾相同,速读时易于省去一个音,即只剩北字音,文献及金文中这种省称的例子是很多的,如近日出土之王子于戈,就是吴王子州于。越音传到中原,更加容易起变化,北盲旁纽双声字,借盲声为北声,乃是声转的关系,古、姑是双声叠韵字,所以,越王丌北古越王盲姑。”丌北古就是勾践的孙子越王盲姑(不寿)。

二是浙江省文物考古研究所曹锦炎先生认为丌北古应是越王无疆。相关论文《新见越王兵器及其相关问题》发表在《文物》2000年第1期。

“丌北古剑近年又有发现:1987年6月,安徽安庆市王家山战国墓出土一件越王丌北古铜剑,通长64厘米。铭文在剑格两面及圆形剑首上,鸟虫书,隔字错金,共32字”。为“[剑格]戉(越)王丌北古,戉(越)王丌北古,自乍(作)用佥(剑)自,自乍(作)用佥(剑)自。[剑首]隹(唯)戉(越)王丌北自乍(作)元之用之佥(剑)。”剑格铭文作竖向横列。其铭文及排列方式均同于传世品。个别字可纠正上博藏剑铭之误,如剑格之“剑”字,上博藏剑误作“旨”。应该讲,从声训的角度上说“丌北古”即“盲姑”,是没有多大的问题的。但是,从铭文字体风格来看,越王丌北古剑非常接近越王不光剑,而且圆形剑首上铸有铭文也始于不光剑。因此,要将丌北古剑提早到州句剑之前是有困难的。然而丌北古的剑作厚格式,与常见不光剑作薄格式又有矛盾。1994年于香港新出现的越王者医剑,剑格亦为厚格式,说明不光时仍有厚格式剑的孑遗。那么,丌北古剑作厚格式就没有什么问题了。前已经指出,越王不光即越王翳,其为州句之子,见于史籍。所以,在州句与不光之间不可能再插入一位越王,丌北古只能是越王翳(不光)之后的某一位越王。

越王丌北古之名,剑首作“丌北”,颇疑越王丌北即越王亡疆。“丌”即“其”。“北”,败也。《荀子·议兵》“遇敌处战必北。”杨注“北者,乖背之名,故以败走为北也。”《左传》桓公九年“以战而北”。今人仍称不敌败走为“败北”。“疆”,即古“强”字,刚强之义。“亡疆”即“不强”,战而不强其必败,与“丌北”之义似可相合。“丌北”与“亡疆”乃一名一字。古人取名字时不一定用吉语。提出这种设想供各位参考。

虽然马承源、曹锦炎对丌北古剑的文章都发表在《文物》上,在两种说法上,马承源是上海博物馆原馆长,长期从事青铜器、简牍研究和鉴定,在国内青铜器与古文字研究方面是权威专家,具有较高的学术造诣,目前各家博物馆大多数仍持马承源的丌北古就是勾践的孙子越王盲姑(不寿)这一说法。

这把越王丌北古剑,最吸引人之处在于错金鸟虫篆体铭文。该书体属于金文里的一种特殊字体,形式优美,变化多端,是先秦时期篆书的变体,亦称鸟虫书、鸟虫篆。在春秋中后期至战国时期盛行,主要流行于长江中下游地区,其中包含皖江流域,为当时吴、越、楚、蔡、徐、宋等南方诸侯国的流行特殊文字书体,尤其是在青铜器上以错金形式出现,华贵而富丽,变化莫测,难以辨识。称鸟篆,主要是笔画作鸟形,千姿百态,文字结构与鸟形融合一体,有的在字旁、字尾,或字的上下端附加鸟形装饰,形象各异,生动有趣,有名的越王勾践剑铭、越王州勾剑铭等,以错金方式多出现在兵器上,也有少数出现在礼器、容器、玺印上面,后来发展至汉代又出现在礼器、汉印上,到唐代后碑刻上仍见其书体形字。许慎《〈说文解字〉序》:“自尔秦书有八体:一曰大篆;二曰小篆;三曰刻符;四曰虫书;五曰摹印;六曰署书;七曰殳书;八曰隶书。”虫书为秦代流行的“秦书八体”之一。

在文献学里的传世文献与出土文献两类中,就青铜剑上镌刻鸟虫体铭文记载内容而言,属于出土文献范畴,出土文献按照质地又分为土陶文献、甲骨文献、金器文献、简帛文献、皮质文献、纸质文献、碑刻文献七种,丌北古剑铭文应该属于出土文献类的金器文献,金器文献就是以金、银、铜、铁、铅、锡等金属器物作为文字载体形式的文献,目前最早的金器铭文是商代的实物,镌刻在钟鼎彝器上。

青铜器时代,青铜器物上的铭文,都记载重要的历史事件,内容包括祭祀、登基、庆典、赏赐、战役、契约等,具有重要的文献价值与考古、史料价值。为让内容永久保存,铭文多用金文,但越王剑上的铭文也与众不同,它采用较少见的金文中的鸟篆体,或许与当时使用习惯与文字演变有关。

远古时代的兵器,是从生产工具分化、发明开始的,到火药发明并广泛使用于战争的这段时期,为冷兵器时代。中国古代有“十八般武艺”之说,一般是指弓、弩、枪、棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、锏、锤、叉、钯、戈十八种兵器,剑属于冷兵器里常见的古代兵器,为近战格斗的一种常规武器,使用灵活方便,两面都有利刃,剑端有锋,既可横斩,又能直刺,自卫防身。冷兵器出现在人类社会发展的早期,由耕作、狩猎等劳动工具演变而成,随着战争及生产水平的发展,经历了由低级到高级,由单一到多样,由庞杂到统一的发展完善过程。

1956年在陕西长安张家坡第206号西周墓中,出土了一把很短的青铜剑,是国内最早发现的一把剑。剑长27厘米,不到一尺长,形状很像一条细长的柳叶,两刃上端平直,下端稍宽,并呈外凸的弧线。早期的剑都很短小,主要用来防身卫体。从西周至春秋,铸造剑受到重视,青铜剑的形制也有改进。早期的青铜剑,都是柱脊剑。所谓柱脊剑,就是指圆柱形的剑茎,一直向前延伸,到剑身部分形成凸起的剑脊,茎和脊两者之间,没有明显的分界线,浑然联成一体。剑的长度一般在40厘米以下。有的剑在剑茎上装有剑首,有的剑没有剑首。至战国时期,剑从防身自卫武器,逐渐演变成步兵近战格斗兵器,剑身随实战需求而越来越长。春秋后期,吴国和越国相继崛起,争霸不断,楚国也出兵中原与列强角逐。由于江南处于水网纵横、林莽丛生的水乡地区,不便于车战,步兵和水军就成为作战军队中的主要兵种。短兵器逐渐代替长柄兵器,装备于军队之中。

安庆博物馆这件旷世珍宝,并非一件孤品,随着现代科学技术日新月异发展,丌北古这个谜团终将被解开。