■湖南长沙 卢伯雄

“月到中秋分外明”,每年农历八月十五是我国传统的中秋节。“中秋”一词最早出于《周礼》。魏晋时有“谕尚书镇牛淆,中秋夕与左右微服泛江”的记载。唐初才成为固定的节日,《唐书·太宗记》载“八月十五中秋节”。按照我国的历法,农历八月为秋季的第二个月,称为“仲秋”,而八月十五又正在“仲秋”之中,所以历代称之为“中秋”。

我国是个多民族的国家,按民族风俗中秋节又有“八月节”“八月半”等许多别称,还有追月节、赏月节、拜月节等,它是流行于我国众多民族中的传统文化节日。

农历“八月十五月儿圆”,据说此夜月球距地球最近,月亮最大最圆最亮,所以从古至今都有饮宴赏月的习俗。由于中秋之夜,月色皎洁,古人把圆月视为团圆的象征,因此,又称八月十五为“团圆节”。

古往今来,人们常用“月圆”“月缺”来形容“悲欢离合”,客居他乡的游子,更是以月来寄托深情。唐代诗人李白的“举头望明月,低头思故乡”,杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,宋代王安石的“春风又绿江南岸,明月何时照我还”和苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”等诗句,都是千古绝唱。

中秋节,被人们喻为最富诗情画意的节日。“每逢佳节倍思亲”,旅居异乡的游子,也期望借助一轮皓月寄托自己对故乡和亲人的思念之情。

“八月十五月儿圆,中秋月饼香又甜”,道出了中秋之夜我国城乡人民吃月饼的习俗。月饼象征着团圆,反映了人们对家人团聚的一种美好愿望。

对于月饼的传统制作,苏东坡有诗为证:“小饼如嚼月,中有酥和饴”。清代的杨光辅曾描述“月饼饱装桃肉馅,雪糕甜砌蔗糖霜”,看来当时的月饼和现代的京式、苏式、广式、潮式等月饼颇为相近,已成为我国各族人民中秋节喜爱的食品。因此在节日之夜,一家人聚在一起赏月吃饼,祈祝全家人生活美满、甜蜜、平安时,被爱吃的小孩誉称“过月饼节”。

“八月十五月儿亮,月老为媒牵姻缘”,这一天也被视为撮合姻缘的大好日子。民间有“男女婚姻,月老为媒”的说法。成年男女而未有对象者,于中秋节夜三更时,在月下焚香燃烛,乞求月老为其撮合。

这种合家团圆和月老为媒之俗,成为传承中华文化的一种心理特征,也是仅次于春节的第二大传统节日。2002年9月21日,为庆贺“天上人间共团圆”的中秋节,中国邮政发行了主题为《中秋节》的特种邮票一套3枚。

这套邮票用传统的民间木版年画的艺术形式和独具韵味的单纯浅色印刷,简洁明快地体现了中秋节月光融融、欢乐吉祥的气氛,方寸之间反映了人们的共同意愿。

中秋节的主要活动都围绕“月”来进行,因此3枚邮票的图案中都绘有一轮明月。

第一枚为“团圆”,图案为全家团圆品尝月饼的热闹场面,表达了人们对家人团聚的期盼。

第二枚为“赏月”,表现一家三口中秋赏月的情景。将清香的菊花、满堂的瓜果和仰望明月的人们融为一体,表达人们对丰收的祝贺,对风调雨顺的祈望,对亲人的祝福。

第三枚“月为媒”,以月光下小溪旁一对互赠香囊的情侣,构成一幅情意绵绵的爱情画面(图1)。

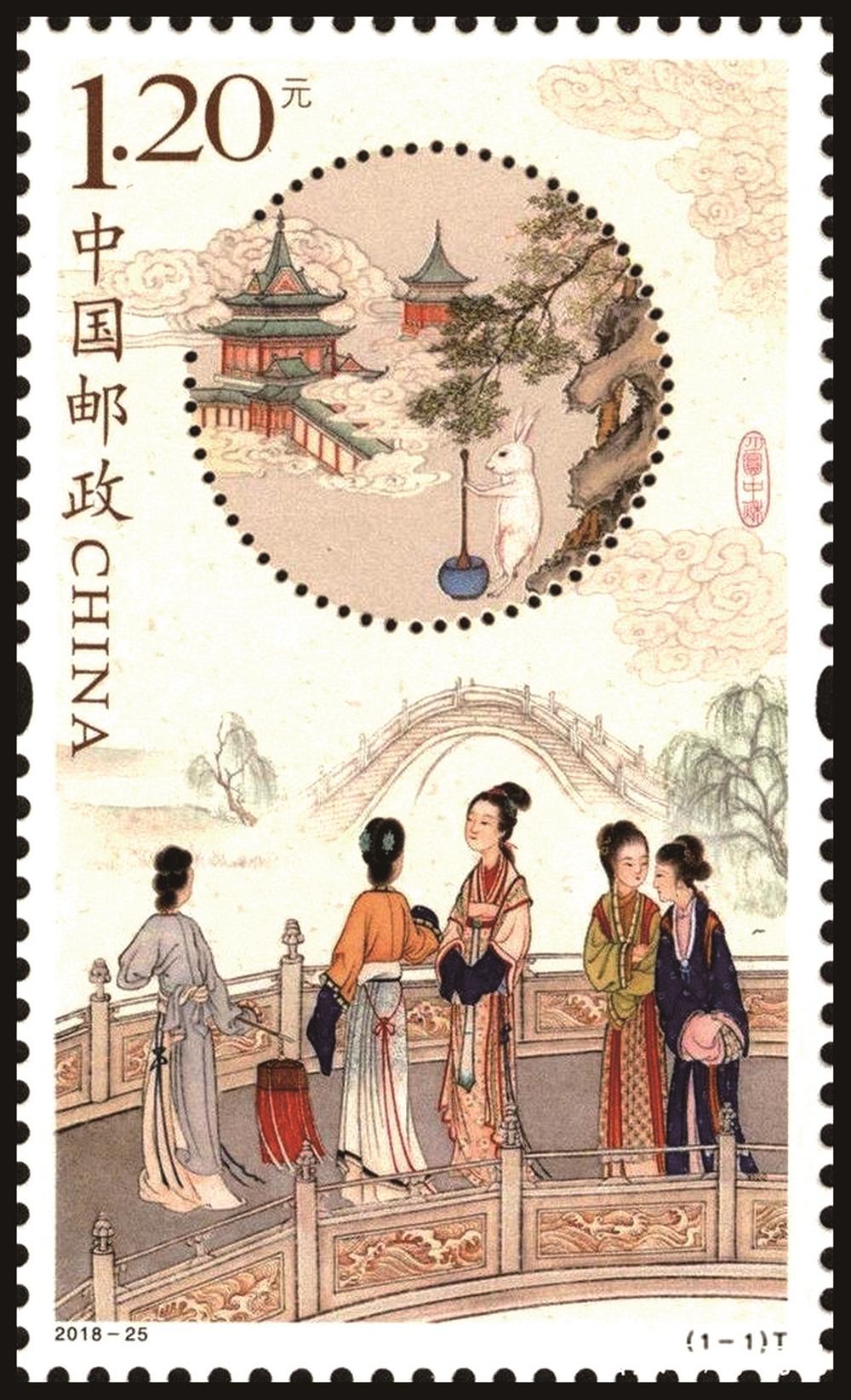

农历八月十五是中华民族的传统佳节,中国邮政在2016年和2018年的中秋节各发行1枚反映古人欢度中秋佳节和赏月的邮票(图2)。

为满足人们在中秋节期间通过鸿雁传书方式,目睹亲人、师友用传统的手书墨宝送来祝福或问候的需要,中国邮政又发行了一套中秋节带“嫦娥奔月”副票的个性化邮票(图3)。

我国发行的一些邮票、邮品上,有不少关于月亮、“嫦娥奔月”及拜月之类的内容(图4)。

“嫦娥奔月”的传说在我国流传已久、甚为广泛。八月十五既是月圆日又是一年四季中的“仲秋”节气日,人们为了纪念八月十五嫦娥与后羿团聚,把团聚日和“仲秋”节气日,结合成了一个中华民族传统的八月十五“中秋节”。

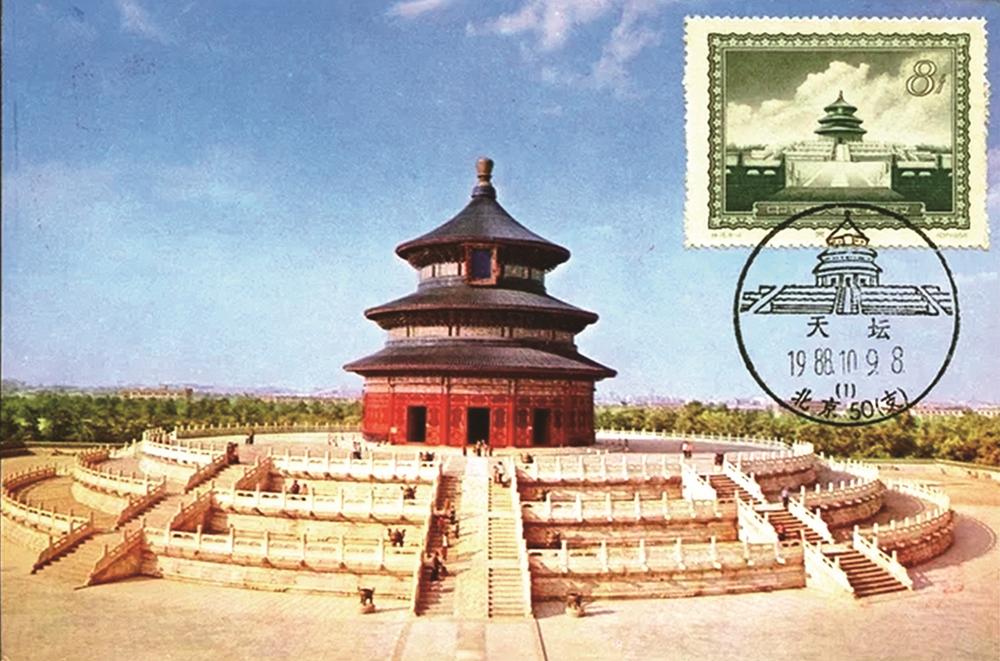

中秋节是个古老的节日,而祭月赏月又是节日中的一个非常重要的习俗。我国各地至今仍遗存着许多“拜月坛”“拜月亭”“望月楼”等历史源远的古迹,都是供八月十五祭月赏月用的。如古代帝都北京“五坛”中的“月坛”“日坛”和“天坛”,就是明嘉靖年间为皇家修造的祭祀场所,“月坛”祭月亮神,“日坛”祭太阳神,“天坛”祭天庭诸神(图5)。

古代帝王有春天祭日、秋天祭月的社制,民家也有中秋祭月之风,到了后来赏月重于祭月,严肃的祭祀变成了轻松的欢娱。

中秋赏月的风俗在唐代极盛,许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。

在宋代、明代和清代,宫廷和民间的拜月赏月活动更具规模,十分繁盛。

拜月赏月后吃月饼,同样是中秋节融为一体的习俗。月饼的形状来自八月十五当空的圆形月亮,象征嫦娥与后羿团圆,寓意着团圆的美好和人们对家人团聚的美好愿望。

月饼的制作从唐代以后,依据南方与北方的习俗和不同民族的风俗,在用料和工艺上越来越考究。苏东坡有诗写道:“小饼如嚼月,中有酥和饴”,清朝杨光辅也写道:“月饼饱装桃肉馅,雪糕甜砌蔗糖霜”,月饼的种类和花色与现代颇为相近。

每当中秋月亮升起,中国人会于露天设案,将月饼、石榴、枣子等瓜果供于桌案上,全家人围桌而坐,边吃瓜果边赏明月。最后才是进入抬头赏月吃月饼,依习俗一般先由家中长者将月饼按人数分切成块,每人一块,如有人不在家,即会为其留下一份,表示合家团圆。

艺术家根据中秋节中有关“月亮和嫦娥奔月”的神话,创作了很多相关的作品,其中也在邮资票品上多次展现。

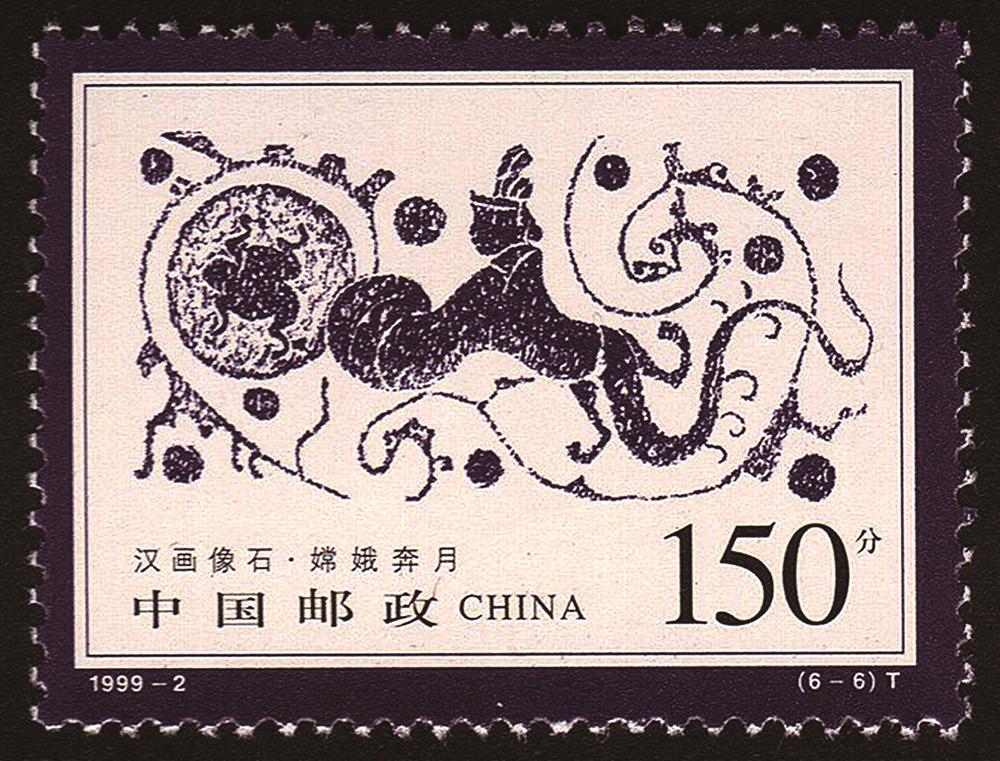

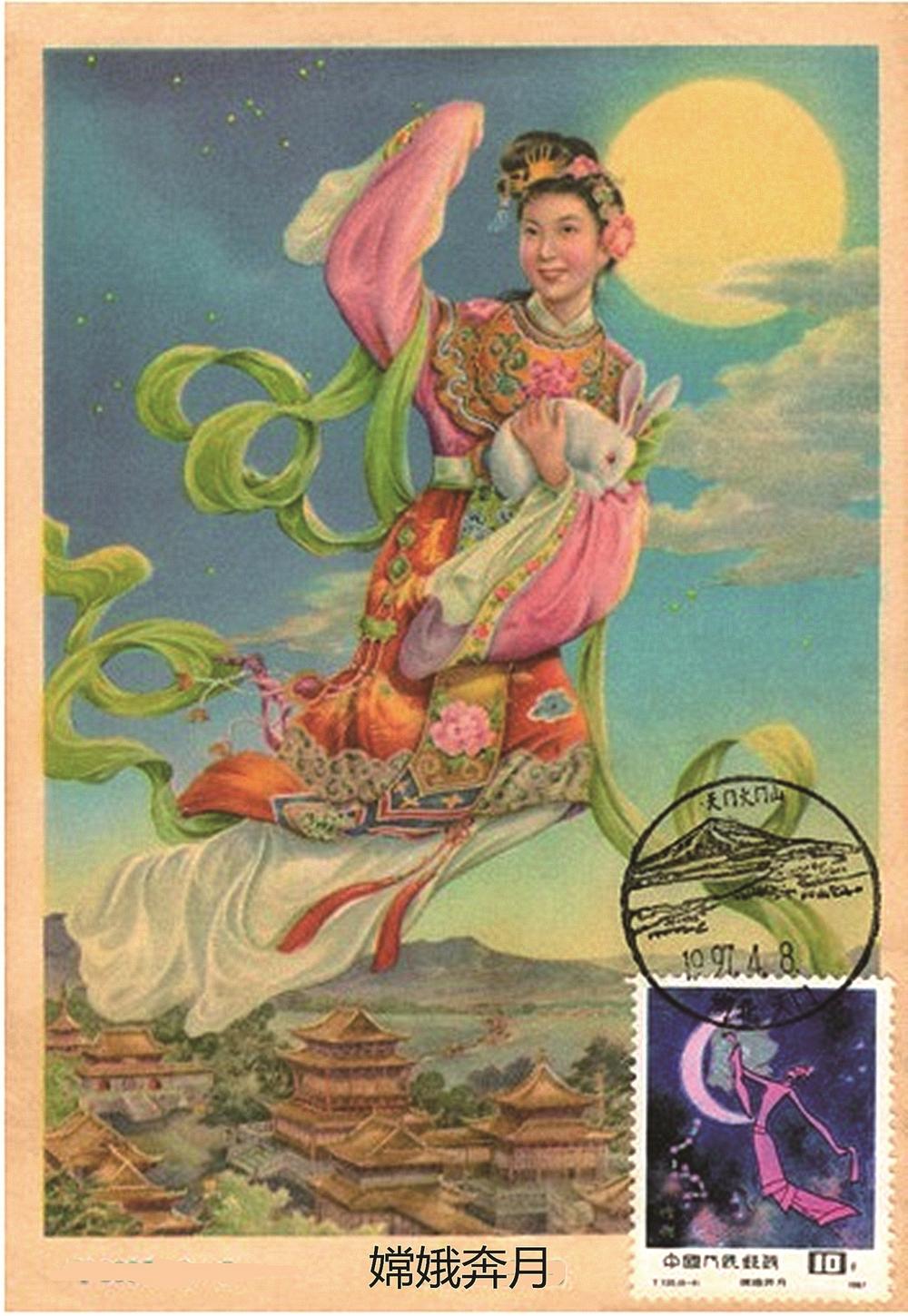

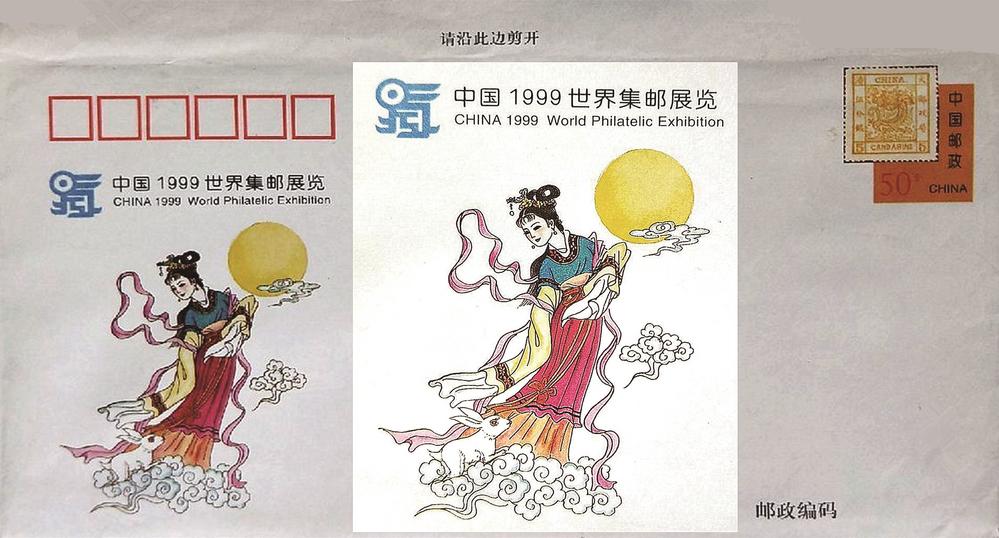

例如1999年3月发行的99-2T《汉画像石》邮票(图6),1959年北京人民邮电版的《嫦娥奔月图》明信片(图7),1995年发行的《国际邮票、钱币博览会,北京1995》“桂花”小全张,其边纸上有“嫦娥奔月图”(图8),1998年11月12日发行的YJ1《中国1999世界集邮展览》邮资邮简,邮简左下图案为“嫦娥奔月图”(图9)。