素有“天下文枢”之称的南京夫子庙,自古以来人杰地灵,名人辈出。集书法家、古文字学者、篆刻家于一身的李德龙,就是南京的一位知名文人。他1982年从苏州某部队转业回宁后,一直从事政法工作,业余时间以研究古文字、书法为乐,为此他给自己起了个“砚田老农”的雅号。李德龙用了半个世纪努力践行中国书坛掷地有声的古训“有志者立长志,无志者常立志”。谈起自己取得的成绩,李德龙说离不开恩师沙曼翁的亲切教诲。

军营中结缘恩师

李德龙自幼喜爱写毛笔字,因家庭经济拮据,买不起笔墨纸砚,他就刻苦学习,坚持临摹,以手指当笔、土地当纸,勤奋苦练多年。青少年时代,小学、中学经常组织写大字比赛,李德龙每次都能获奖。农村过年家家户户的春联,很多都找李德龙来写。

1968年春,李德龙参军入伍来到苏州。从新兵连刚分到连队后,指导员见他的字写得好,就调他到连部当文书,负责编辑抄写黑板报等宣传工作。

明清以来苏州是书家云集之地。部队为丰富军人生活,创办了“战士之家俱乐部”,还聘请费新我、沙曼翁、祝嘉、瓦翁等著名书法家指导点评战士习作。李德龙经常利用休息日拜访这些老师,虚心向四位书坛前辈求教,并荣幸地被沙曼翁先生收为弟子。

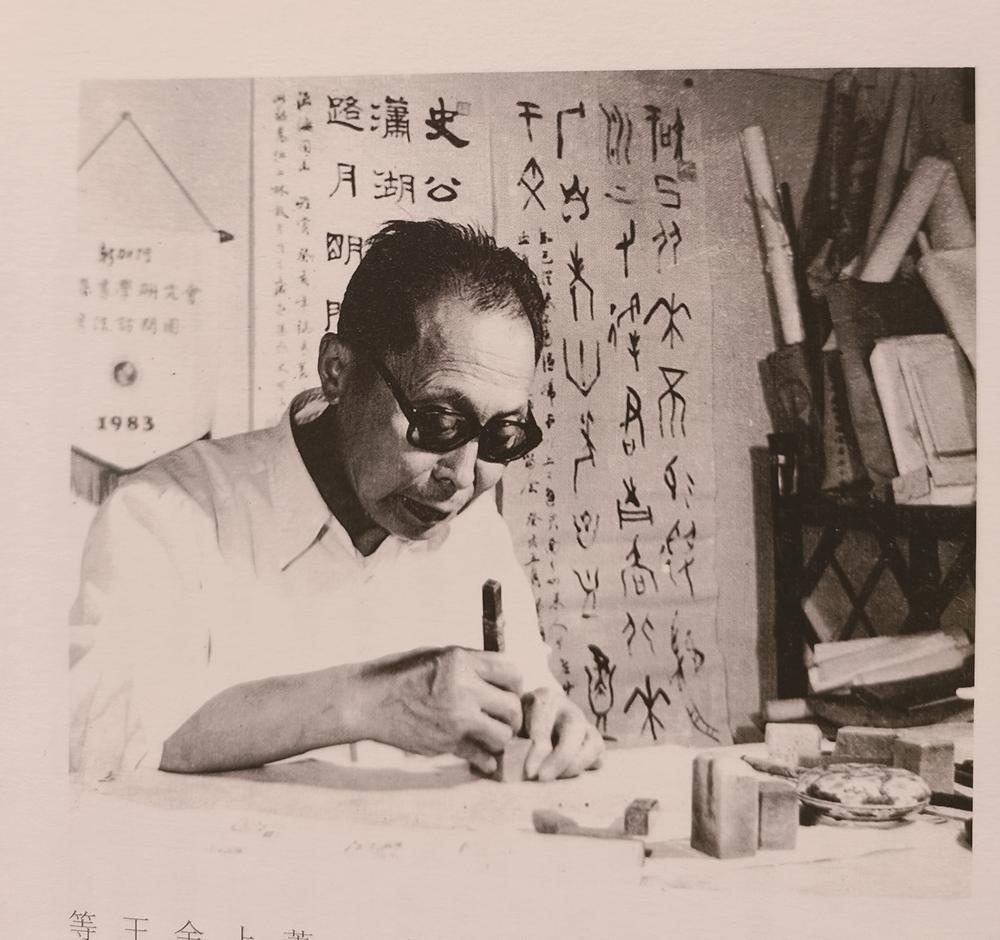

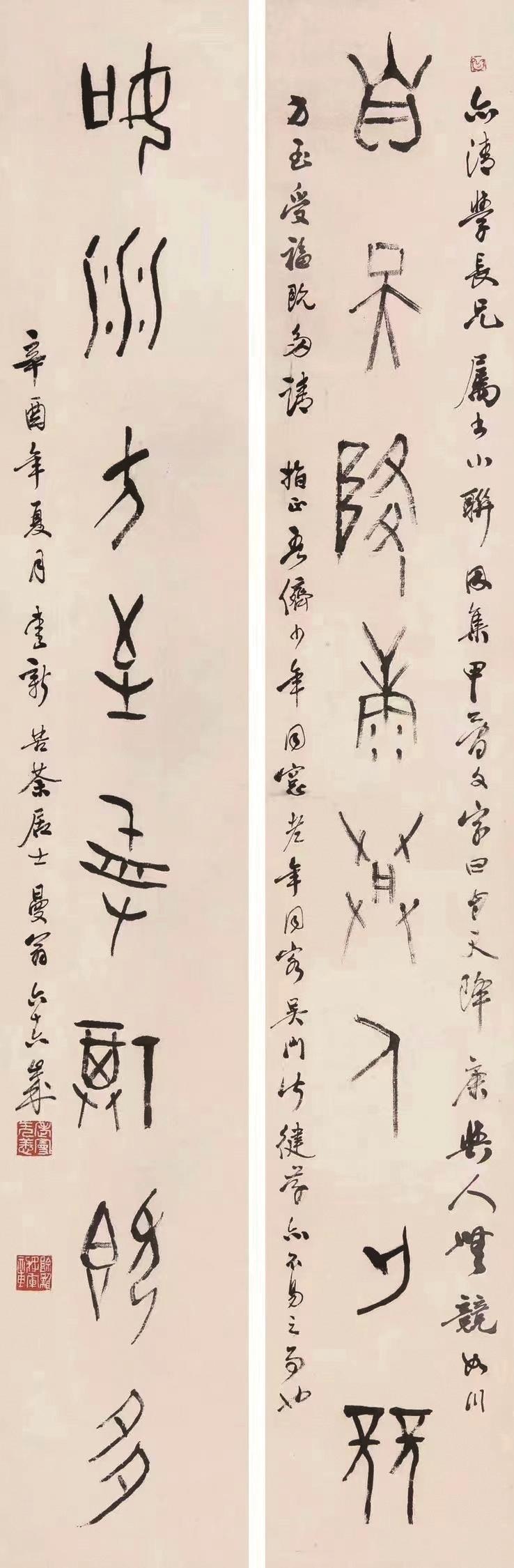

沙曼翁是20世纪国内书坛、印学大家。他曾任中书协艺术指导委员会委员、江苏省文史研究馆馆员、苏州市书法家协会顾问、东吴印社名誉社长。2009年,因其在书画篆刻艺术领域的突出成就和影响,中国书法家协会授予其为艺术指导委员会委员和第三届中国书法兰亭奖终身成就奖。1979年,沙曼翁的甲骨文书法七言联在全国首届群众书法征稿评比中荣获一等奖。获奖评语是:“此副楹联,用笔似刀,用墨自然而富有变化,结体错落有姿,气韵清雅之至。”

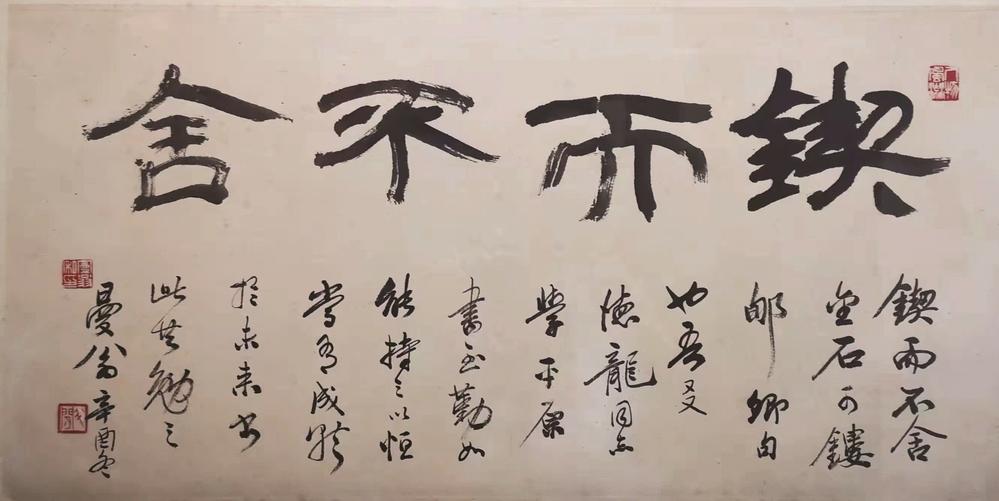

沙曼翁善于发现好苗子,对李德龙勤奋练字十分欣赏。悟性过人的李德龙经常拿习作请他点评,师生关系由此建立。一次,李德龙带着刚临书的颜真卿《勤礼碑》习作到沙老家请他点评。沙老看了学生的习作后大加赞赏,并题写了“锲而不舍”四字给予鼓励。其落款曰:“锲而不舍,金石可镂,荀卿句也。吾友德龙同志学平原,书之勤,如能持之以恒,当有成就于未来,书此共勉之。辛酉冬,曼翁。”

四十余年来,李德龙把沙老这幅字一直挂在书房,用以激励和鞭策自己不断前行。

1982年,李德龙转业回宁工作,又先后拜谢亦鸣、杨延复先生为师。谢亦鸣出身书香门第,新中国成立初期定居南京。他以北碑入隶,隶书与萧娴难分高下。杨延复是南京市书协理事、南京印社创始人之一,其书法、篆刻上世纪80年代在南京书坛、印界颇有影响。

艺术修行贵坚持

沙曼翁说:“书法功夫要兼顾‘字’之内外。”四十多年来,李德龙不仅向恩师学习道德操守,更将恩师的话当作自己书法修持的真经,谦虚谨慎,锲而不舍,坚持苦练,不论寒暑。

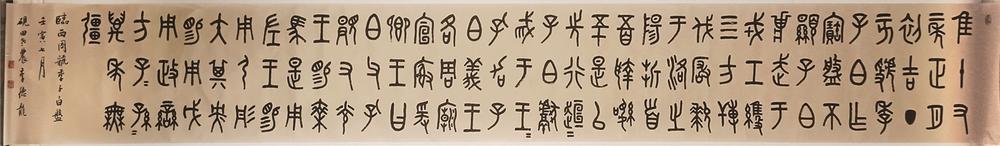

墨海无涯,始于足下。按照沙曼翁老师的要求,李德龙确定了自己的临帖步骤:初从唐楷入手,继而临习张迁碑、乙瑛碑、石门颂、西峡颂等隶书。1986年,他临学王福庵《说文解字部首》,然后临书小篆《泰山刻石》,以及石鼓文、毛公鼎、颂鼎、虢季子白盘、史墙盘等名帖。行书方面他临学王羲之《圣教序》、米芾《蜀素帖》和王铎行书。长此以往,书艺精进。

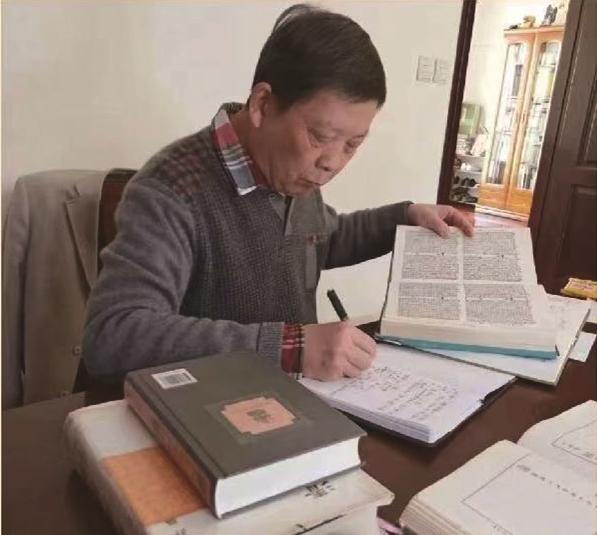

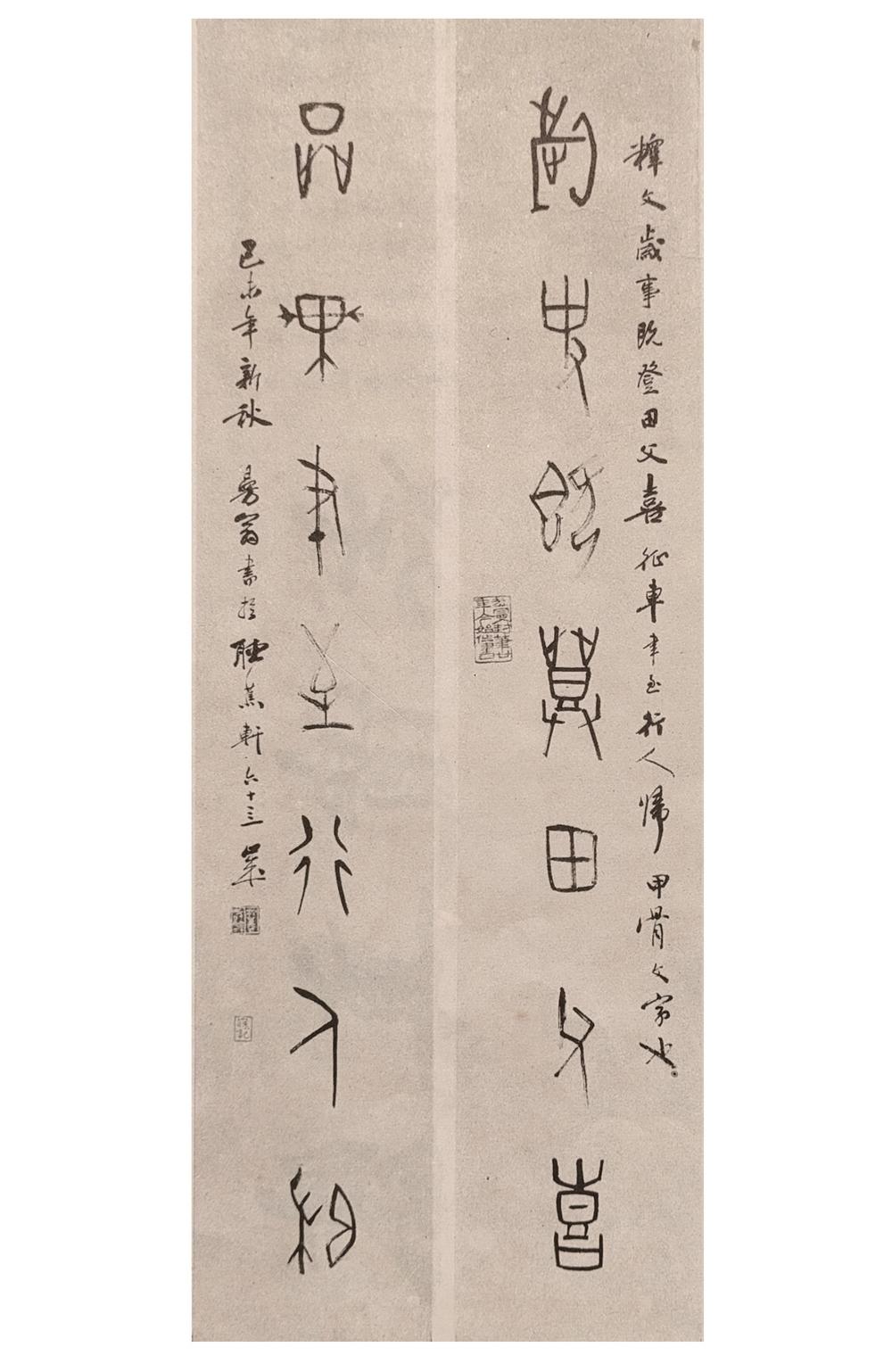

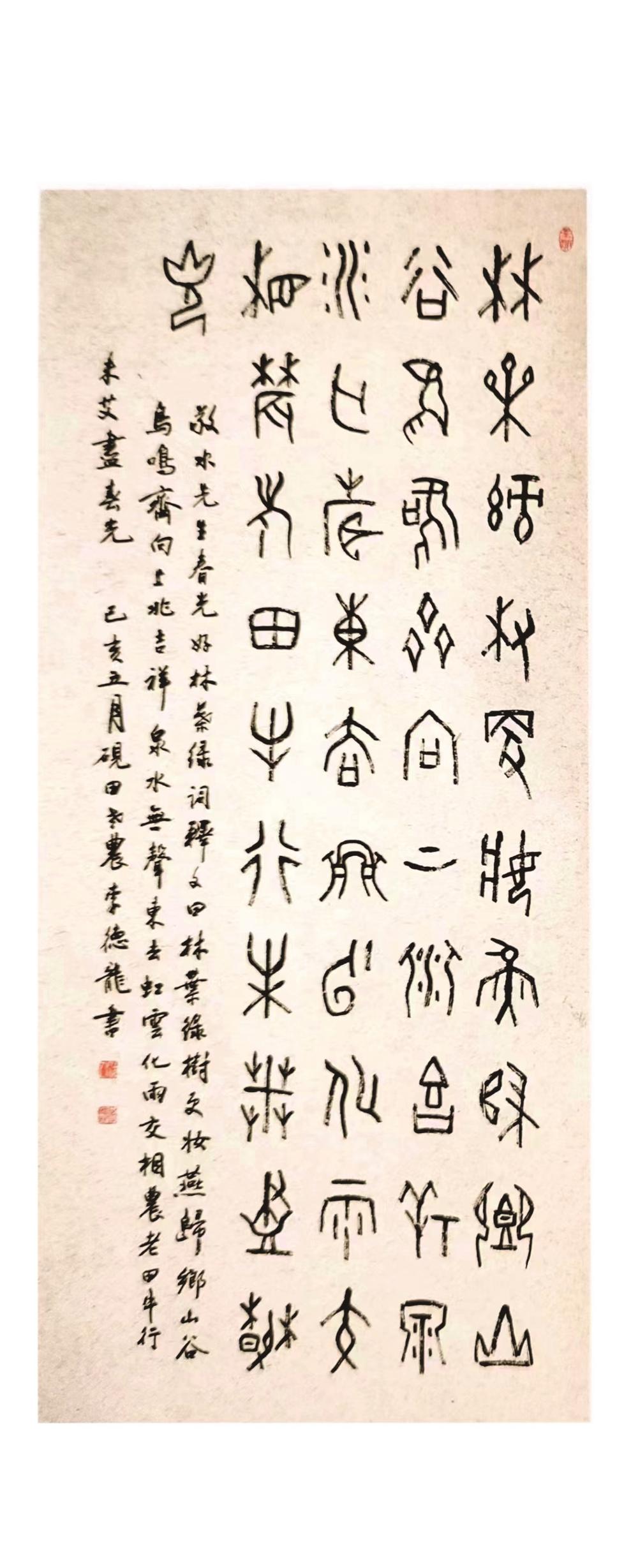

书印同门,互为滋养。2003年,李德龙开始学习印章篆刻,他购买了刀具、印石、印床,印谱等,几乎所有的周末和节假日时间他都充分利用起来,坚持到单位练习刻印,中午就在办公室泡一包方便面权当充饥。五年间他刻了5000多方印章,其中临秦汉印和古玺2000多方,临吴让之、黄牧甫、赵之谦、王福庵等流派印风1000余方。2009年退休后,李德龙开始研究和书写中华绝学甲骨文。13年来,他的甲骨文书写风格经历了从初临帖“古中无我”,到继续深造渐得“古中有我”,再到“熔古为我,以我为主”的转变。

冰冻三尺非一日之寒。为增长知识,李德龙收藏了大量古文字史料和书法工具书。多年来,他以沙曼翁老师的教诲为动力,从未停下学习研究的脚步,取得累累硕果,书法作品在全国和省市各级比赛中屡屡获奖,上百幅书法、篆刻作品被海内外多家博物馆、展览馆、文化馆、档案馆及私人艺术品机构收藏。他受邀在南京市甲骨文研究会、金陵老年大学、秦淮区老干部局书画协会讲授《古文字流变》《规范通假字讲义》,他的讲稿《甲骨文百字百成语》《甲骨文通假字字例》《小篆疑难字解析》《甲骨文字形结构选解》等被编辑成册。他以在古文字的海洋中耕耘、奉献为乐事。

(记者 尼松义 通讯员 徐文举)