■湖南长沙 文亮

马家窑文化产生于距今五千七百多年的新石器时代晚期,是仰韶文化庙底沟类型向西发展的一种类型。其中包括马家窑类型、半山类型、马厂类型等主要类型。马家窑文化历经了三千多年的发展以后走向衰落,到公元前的夏、商以后逐渐结束。其主要分布于黄河上游的甘肃、青海的洮河、大夏河、湟水流域一带,因1923年首先发现于甘肃临洮的马家窑村而得名。其以彩陶器皿为代表,器型丰富多彩,图案极富于变化和绚丽多彩,是世界彩陶发展史上无与伦比的奇观,是黄河流域远古先民创造的最灿烂的文化之一,也是彩陶艺术发展的顶峰。

马家窑文化制陶业非常发达,其彩陶继承了仰韶文化庙底沟类型爽朗的风格,但表现更为精细,形成了绚丽而又典雅的艺术风格,比仰韶文化有进一步的发展,艺术成就达到登峰造极的高度。其陶器大多以泥条盘筑法成型,陶质呈橙黄色,器表打磨得非常细腻。马家窑文化的彩陶,早期以纯黑彩绘花纹为主;中期使用纯黑彩和黑、红二彩相间绘制花纹;晚期多以黑、红二彩并用以绘制花纹。其制陶工艺已开始使用慢轮修坯,并利用转轮绘制同心圆纹、弦纹和平行线等纹饰,表现出了娴熟的绘画技巧。彩陶的大量生产,说明这一时期制陶的社会分工早已专业化,出现了专门的制陶工匠师。彩陶的发达是马家窑文化显著的特点,在我国所发现的所有彩陶文化中,马家窑文化彩陶比例是最高的,而且它的内彩也特别发达,图案的时代特点十分鲜明。

其中马家窑文化中的人形陶器,结合了器皿与陶塑,既有实用性,又具有一定的表述功能,通过人的造型与器型及器身纹饰来组合,形式独特。同时作为原始人对自身的一种认识和描述,让我们对原始先民的面貌有了较为直观的了解,据此也能够对他们的生活状态有所猜想。人形陶器的出现,最初以某种常见的实用器型为基础,人形只是以附饰的形式出现在器物的局部,故此阶段的人形陶器应多以实用功能为主。然而随着人类自我意识的逐渐觉醒,精神世界的日益丰富,人形陶器开始偏重对人形的表现,其实用性逐渐被淡化,转而成为一种精神性的载体。这一转变的过程,体现在人形陶器不同发展阶段的造型、装饰和表现形式上,而其相互关系的变化决定了人形陶器功能的演变。

马家窑文化人形陶器的形式类型以仰韶文化为基础,并得到了进一步发展,与其他史前文化中出现的人形陶器有着明显的区别,具有其自身独特的形式语言。首先,以彩陶而著称的马家窑文化,其彩陶纹样的装饰,在人形陶器上同样得以体现,并关注到纹饰与器型、人形之间的关系,使之相互衬托,得以融合。而人形陶器中的人形通常置于器物的不同部位,作为器口、器身附饰或是器盖出现,而其装饰方式和内容也依此而发展、演变,器物的功能和含义也会有所不同。其次,马家窑文化人形陶器对于人形的造型方式多样,使用按、压、刮、削或磨光等方法,准确表现不同结构特点与质感,或通过彩绘的补充来描绘出一些生动的或是相对抽象的人物形象。这也使这一时期的人形陶器在形式类型上得以丰富。还有,马家窑文化的人形陶器在形制上以常见的瓶、壶、罐等为主,追求相对饱满的器型。从表面上看,是在形制上对常见实用器物的模仿,但从总的发展趋势来看,这一时期器型的线条变得更加流畅,各部分的比例更加匀称,大气敦厚,这或许与某些实用功能相关,又或者是当地人的一种喜好和性格的表现,但更多应该是原始人潜意识中借鉴自身形象对于器物的一种完善。

新石器时代马家窑文化彩陶贴塑人纹双系壶(图1):口径9.2、高33.4厘米。此壶1974年出土于青海乐都柳湾墓地的一座墓葬中,现收藏于中国国家博物馆。壶用细泥红陶制成。敞口鼓腹小平底,腹下部有双耳。颈部略歪,正面塑人头像,其余为曲折线。腹部两耳上方绘两大圆圈纹,其间填以网纹,前后又施有蛙纹。唯正面中部蛙纹略去,在空档处浮塑彩绘人体像。人体正面全裸,头部贴塑在壶颈上,五官齐全,招风耳和张着的嘴特别突出。手脚由泥条对称贴塑,双手经过仔细刻画,两足则较粗略,躯体上有突出的肚脐和双乳,乳头特意用黑彩描绘。陶壶上贴塑人形,成了神秘观念和生存丰产愿望的载体,加重了它在氏族生活中的地位,也使它成为中国史前工艺中一件不可多得的珍品。

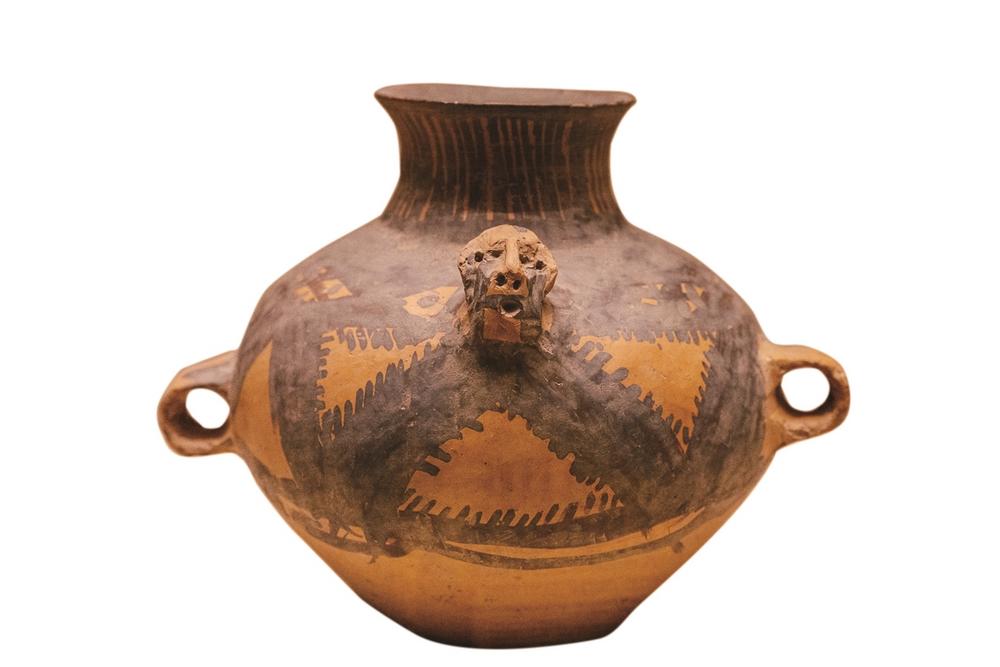

新石器时代马家窑文化人头像彩陶壶(图2):青海民和山城遗址出土,现收藏于青海省博物馆。其黑色彩绘,颈部饰一周竖线纹,腹部绘带锯齿的波折纹。颈部下方一侧有一人头形鋬,面部用戳刺的圆孔象征人的眼、鼻孔和嘴巴。鼻子捏塑,鼻梁挺立,嘴巴大张,仿佛正在呐喊。人面部绘黑彩,两道竖彩从眼部延伸而出,好似泪水。这是在青海境内发现最早的一件以人体作装饰的彩陶,弥足珍贵。

新石器时代马家窑文化涡纹人头像彩陶壶(图3):高22.7厘米,现藏于青海柳湾彩陶博物馆。其壶口塑造为人头形象,呈仰望状。人像眼睛、嘴巴细长镂空,嘴下方还捏塑出突出的下颌。鼻子坚挺,鼻孔镂空。耳朵捏塑于面颊处,有镂空的耳洞。面部以黑彩线条绘制出头发、眉毛、睫毛与胡须。壶腹圆鼓,上腹绘五组连续的漩涡纹。该陶壶造型朴拙而生动,展现出黄河上游初民的艺术底蕴。

新石器时代马家窑文化神人纹彩陶壶(图4):高42、口径15、底径14厘米。1986年甘肃省临夏市征集,现藏于临夏回族自治州博物馆。其泥质橙黄陶,侈口束颈,鼓腹平底,双腹耳。施黑、红彩,口内绘黑色条带纹和圆点,颈部绘折角纹,肩腹部以双色彩绘两组变体神人纹和大圆圈纹。圆圈内填充网格和方格圆点纹。变体神人纹头部为同心圆,圆内填充圆点,躯干为直线,以大折线表示四肢,弯折处及上肢端绘有数量不等的指爪纹。中腹偏下部为一周水波纹。

值得一提的是,马家窑文化不仅包含着史前时期众多神秘的社会信息、文化信息,同时它创造了中国画最早的形式。其彩陶的绘制中以毛笔作为绘画工具、以线条作为造型手段、以黑色(同于墨)作为主要基调,奠定了中国画发展的历史基础与以线描为特征的基本形式。马家窑文化的彩陶图画,就是神奇丰富的史前“中国画”。这从其人形陶器中可见一斑。