■北京 吴翔

德清窑,是东晋至南朝中国南方自成系统的民窑。该窑来源可以上溯至东汉,成熟的烧制技术则始于东晋,在南朝衰落,仅有百余年的生产历史。此后在周边地区虽有延续,但品质每况愈下,至宋末彻底消失。德清窑分布很广,因核心窑址位于浙江省湖州市德清县而得名。德清窑主要出产黑色陶瓷,兼烧青瓷,是已知最早烧制黑瓷的窑场之一,在中国陶瓷的发展史上具有重要的意义。

东汉许慎著《说文解字》中曾言:“黑,火所熏之色也。”可见中华民族对于黑色的审美,已达到精神崇尚的境界。从新石器时代的黑陶,到水墨书法、黑釉陶瓷的产生,及历朝上玄下纁(xūn,黄而兼赤为纁。落日余晖的色泽)最高的冕服(玄即黑色代表天,纁色代表地),汉文化都潜心于表达黑色之美。而黑釉瓷,是釉面呈黑色或黑褐色的瓷器,主要呈色剂为氧化铁,以及少量或微量的锰、钴、铜、铬等氧化着色剂。据有关资料记载,我国至迟在东汉时就能够烧制黑釉。尤其是东晋至南朝初的德清窑,能用含铁6%—8%的紫金土配制黑釉,且釉面光泽,色黑如漆,可与漆器媲美。

东晋黑釉瓷以德清窑为代表。常见的器物有鸡头壶、唾壶、熏炉、碗、钵、盘、罐、盘口壶等日用器皿。如北京故宫博物院收藏的东晋德清窑黑釉鸡头壶(图1)。其高18、口径7.9、底径10厘米。壶盘口,短颈,溜肩,鼓腹。肩部一侧饰鸡头形流,流内有孔与壶身相通,流嘴呈筒状,鸡冠高耸,双目圆睁。与鸡首相对的一侧饰一弯形圆柄,上下分别与口沿、肩部相接,便于握持。肩部另外两侧各饰一桥形系,可穿绳提携。壶施黑釉,釉层丰厚,釉面滋润透澈,色黑如漆,匀净无瑕。外壁施釉不到底,近足处露出褐色的胎体。底部则无釉,有五个较大的支钉烧痕。

此器制作端正,各部位比例协调,尤其是以鸡首装饰壶体,给人一种视觉上的美感。鸡头壶是南北方早期瓷器的主要造型之一。始见于三国末年,流行于两晋至隋,因壶肩部塑鸡头而得名。烧制的瓷窑有越窑、瓯窑、福清窑等。早期的鸡头壶通常是在壶的肩部对称地贴饰鸡头和鸡尾,使其首尾相呼应,鸡头短小,无颈,且与壶体不通,纯系装饰。东晋时,壶体变大,鸡头由装饰物变为具实用性的张口、引颈之壶流,短尾则变为圆形长柄。至东晋晚期,壶的曲柄出现了龙首柄。南朝时,鸡头则由圆浑变得细长,鸡颈加高,鸡冠高耸,龙首柄加长。唐以后,鸡头壶逐渐消失。

再如北京故宫博物院收藏的东晋德清窑黑釉唾壶(图2)。其高9.9、口径8.、底径9.4厘米。唾壶盘口,束颈,扁圆腹,平底略上凹。外壁施黑釉,釉不及底。因釉层在高温熔融状态下产生垂流,致使器物下部积釉处釉层较厚,堆积欲滴。釉面滋润,开有片纹。

唾壶亦称唾器,属于卫生洁具。安徽阜阳双古堆西汉汝阴侯墓,曾出土署“女阴侯唾器”铭的漆唾器。瓷质唾壶则始见于东汉,江西清江武陵东汉墓出土的绿釉唾壶,颈部收缩而口沿外侈,其形制已开六朝、隋唐时期同类器物的先声。三国、两晋时开始流行瓷唾壶。目前所见最早的青瓷唾壶出现在三国,迄今为止所见最早的洪州窑青瓷唾壶出现在西晋。而东晋时期以青釉唾壶较为多见,黑釉唾壶则少见。从这件唾壶的胎釉特征看应属德清窑制品。

这是由浙江省博物馆珍藏的东晋德清窑黑釉熏炉(图3),高15.6厘米。该器物由两部分组成,炉身为小口,圆腹,腹上有小圆孔和三角形孔。炉座为双层托盘,形状为平沿浅腹大平底,底有一大孔。其釉色酱黑,造型简洁而稳重,达到了实用和美观有机结合。

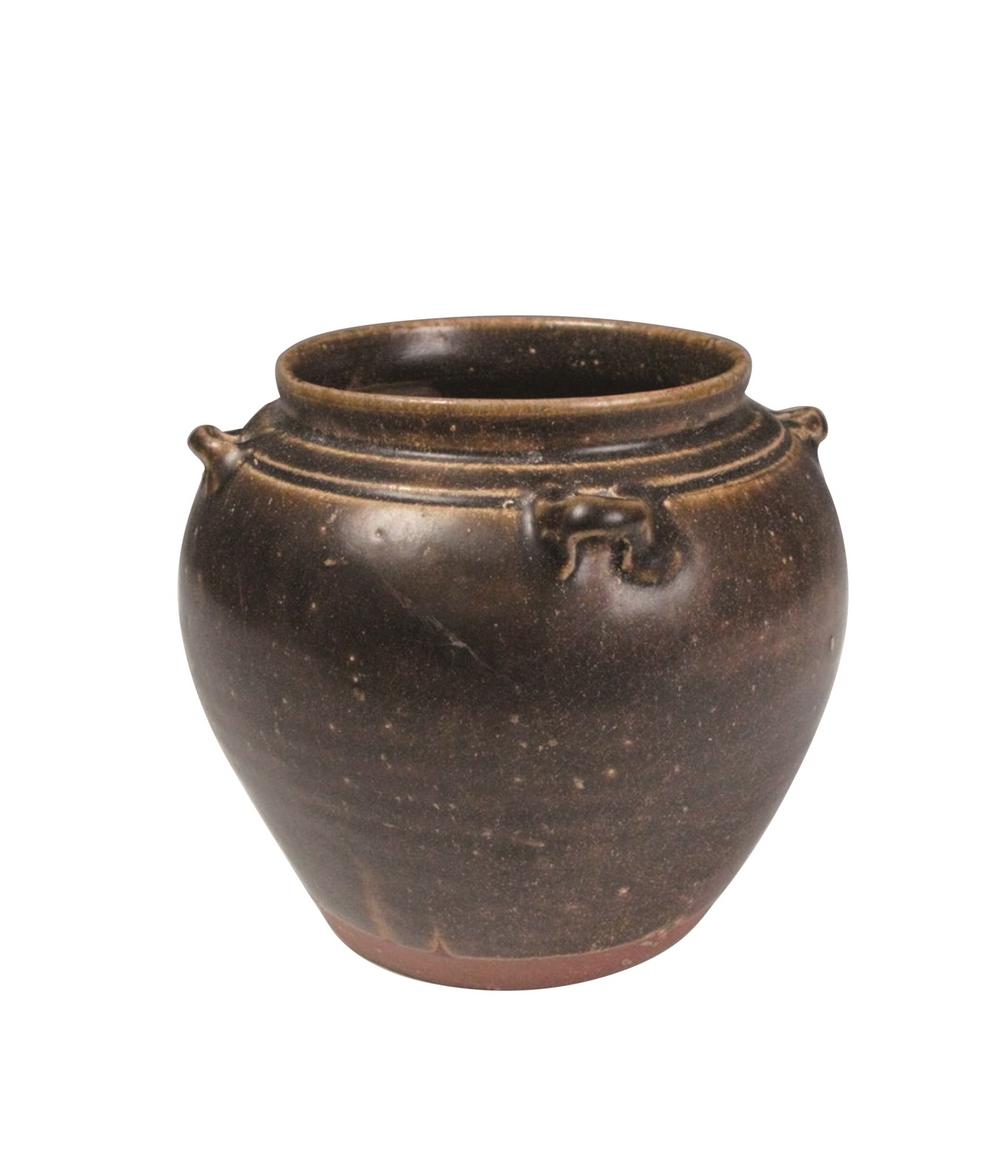

最后这件东晋德清窑黑釉罐(图4),高13、口径10.2、底径9厘米。此件浙江省博物馆的藏品,直口,圆唇,丰肩,腹渐收,平底内凹。肩腹处对称置四横系,系上一道弦纹,内外施黑色釉,外釉不及底,釉层不匀,釉厚处呈黑色,釉薄处呈浅褐色,胎质细腻,呈红褐色,底部有支烧痕迹,制作规整。

唐代黑釉较为盛行;宋代则是黑釉的高峰时期;明、清时期御器厂所烧黑釉器做工精细,多在纯净的黑釉上施以各种低温色彩,黑釉则成为各种美丽颜色的衬托。而通过以上馆藏文物,我们可得出东晋德清窑黑釉瓷的特点:一是造型古朴,比例匀称。二是德清黑瓷的烧制温度已经很高,因此素胎的瓷化程度较高,已达到现代工业要求的结晶标准。三是釉料制作精良,经过化验含有8%的三氧化二铁,故而在烧成后,釉面色黑如漆,有细小开片。四是由于高温熔融状态下釉层垂流,故而釉面在底部有堆积现象。