■江苏南京 王德安

东方朔偷桃

图1这片瓷片为明代天启年残盘东方朔偷桃,中国历史上象征福寿的水果首推桃子。古人认为“桃者五木之精,可压伏邪气,制伏百鬼”,于是青花瓷画上就出现与桃子有关的献寿图,如麻姑献寿、八仙祝寿、松鹤献寿、东方朔偷桃献寿等。和前者不同的是,东方朔非仙非道,历史上确有其人。

东方朔,字曼倩,是汉武帝宠臣,他博学多才幽默诙谐。汉武帝即位后征召天下贤士,自荐者达数千人。东方朔写了篇长文推荐自己,言其13岁学书,15岁学击剑,16岁学诗,日诵22万言。19岁精熟战阵之具,22岁时身高九尺三,目若悬珠、齿若编贝、勇若孟贲(古代勇士)、捷若庆忌(快捷的武士)、廉若鲍叔(廉洁的人)、信若尾生(古代信士),自认为可成为天子大臣。

汉武帝见其如此自信,且言之凿凿,就将他录为大臣。东方朔为他这封自荐信可是下了大功夫,当时还没有纸,他书写用了三千根简牍,公车令派两个人才勉强搬动这封信。汉武帝读了两个多月才把它读完。

东方朔善谑,常常用调侃的方法化解矛盾。某年夏天,汉武帝要赏赐随从郎官一些肉。但等到天黑也没有传诏分肉。东方朔等不及遂拔剑自己割了一份,并对同僚说:“三伏天肉不宜久放,我就先接受赏赐了。”第二天,汉武帝质问东方朔:“昨天你为什么不等赏赐诏到,便割肉而去?”东方朔闻言立马免冠谢罪,还自责地说“东方朔啊东方朔,你受赐不待诏,何等无礼!拔剑割肉何等雄壮!割肉不多何等廉洁!归家给妻子又何等仁爱!”汉武帝开怀大笑说:“叫你自我检讨,你反而称赞起自己来了。”于是又赏给东方朔一石酒、一百斤肉,让他回去送给妻子。

东方朔机敏。当时宫中流行“射覆”,将壁虎或其它杂件扣于盂下,问是何物,众人皆猜不中。东方朔说他学过易法,能掐会算,结果几次真的被他猜中了。于是,东方朔机智善射的声名大振。

关于东方朔偷桃的事,源出于笔记小说,唐徐坚的《初学记》就记有这个故事。大意是:东都向汉武帝献上一个小矮人,汉武帝就把东方朔叫来。东方朔见小矮人大呼:“巨灵,你怎么跑到这里来了,王母知道吗?”小矮人指着东方朔对皇帝说:“王母娘娘种的仙桃三千年才结一个,这个坏小子,他已经来偷过三次了。”汉武帝大为惊异,从此知道东方朔为神仙。青花瓷画上表现的东方朔都与偷桃献寿有关。图1这一片残盘,画着东方朔扛起桃枝正欲跳过栅栏,与图2现存西安碑林的宋金版画《东方朔偷桃》十分相似,活脱脱画出了东方朔的性格特点,也更富人间烟火味。

金陵瓷片寻古迹

“瓷片族”有个共同爱好,就是每发现一块有特殊铭文的瓷片都爱在一起切磋一番。图3为瓷友查夏泉前数年在南京府西街一个工地拾到的一块青花碗底,上有落款“裕德堂”,经查资料发现,“裕德堂”(又名绍德堂)是清代江宁织造曹寅家的堂号。曹寅是曹雪芹的祖父,这一带发现曹家遗存说明此地有与曹氏瓜葛之人;曹家在南京的住房有13处,确认的只有大行宫和随园两个地方,还有11处不知在何处。府西街“裕德堂”碗底的发现是否可为曹家的另一所住处提供旁证?图4为查夏泉在府西街工地拾到的一片清代乾隆年粉彩残盘,盘心书有“忠佑王”三字。“忠佑王”是清顺治时“和硕睿亲王”多尔衮之弟多铎的封号。顺治元年(1644)多尔衮与多铎统兵入关,镇压抗清义军,并创建清代入关后的多项制度,后于顺治七年病死。然而顺治皇帝对多尔衮兄弟素怀不满,不久即将他俩加谋逆罪,剥夺爵位。直到乾隆时才给他们平反,恢复爵位和封号。小小瓷片旁证这段历史。盘子底款有篆书“乾隆年制”,若不平反他家后人敢定烧有“忠佑王”封号的餐具吗?也证明此地曾居住过“和硕睿亲王”的后人。查夏泉是南京海运学院的数学教师,对古陶瓷的研究十分上心,他的学生有几位受他影响也成了“小专家”。他对这些瓷片款饰的逻辑推理,很让我佩服。

图5是一块雍正年的碗心,上有“古林律院”的铭款。它是瓷友徐文举在南京古林公园捡到的,古林公园建在古林寺的旧址,公园也因此得名。史载,古林寺最早称观音庵,为梁代高僧宝志创建。南宋淳熙(1174—1189)年间,改称古林庵。明万历十二年(1584),由高僧古心法师改庵为寺,拓基增建,遂成一巨刹。清康熙四十二年(1703)御赐名“古林律院”。咸丰三年(1853)战火中殿宇均毁。后经寺僧历经40年的修复,稍具丛林规模。光绪二十六年(1900),寺后山起火,寺庙尽焚。此后又几经兴废,至新中国成立初期,古林寺又颓废不堪,甚至成为农民的菜地。后经南京市园林科研设计所的多年努力工作,古林公园终于1981年1月,正式建园,在南京解放35周年的1984年4月23日正式对外开放。

“古林律院”这块小小的标本,见证了古林曾经壮丽恢宏的过去,现在古林公园已划归南京艺术学院,也祈望南艺有辉煌的未来。

图6是晚明的碗底,上有“承恩寺清修用”铭款。这是佛教护法居士的生活用品。它是瓷友陈文禄在城南三山街的一个工地拾到的,现在三山街车水马龙繁华热闹,只剩下“承恩里”的地名,寺庙已荡然无存。但承恩寺颇具历史名望,1581年,著名传教士利玛窦来华传教,他先后在澳门、肇庆、韶关、南昌等地活动,并于万历二十七年(1599)到达南京。他住在南京的一个寺庙内长达一年之久,与南京的官员、文人广泛交往,次年才离开。这个寺庙就是城南三山街的承恩寺。

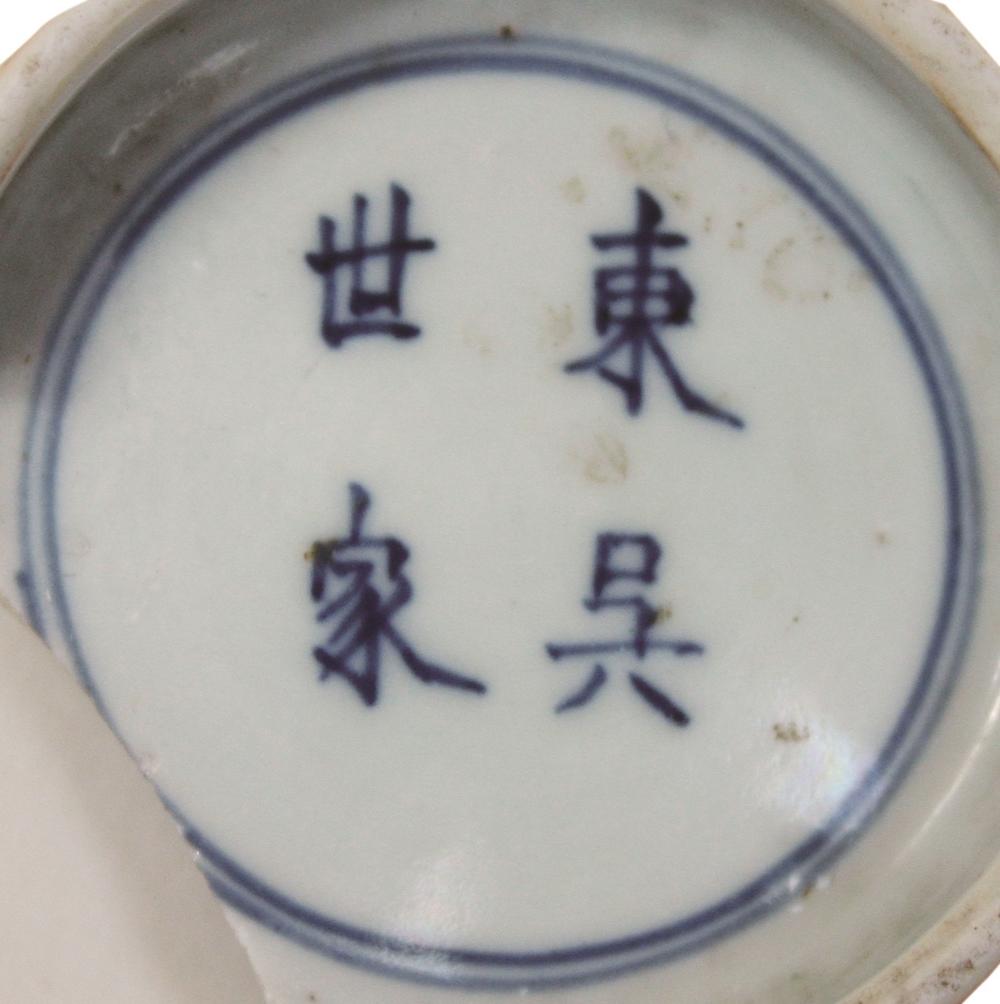

图7是雍正年的碗底,上有“东吴世家”的铭款。“东吴世家”说来话长,汉桓帝时期河南长平殷姓迁于曲阿(今江苏句容),成为东吴世家门阀,在三国时期名人辈出。当时有魏郡人殷登、蜀郡人殷参,吴人殷政等,殷姓人此时已南迁至今江苏、四川等地。东晋时期,迁到丹阳(南京)的陈郡,殷姓成为江南望族。这个碗底应该是这一支后人使用过的餐具。

下面的几片是瓷友多年前在江南贡院(中国科举博物馆)基建工地捡到的。

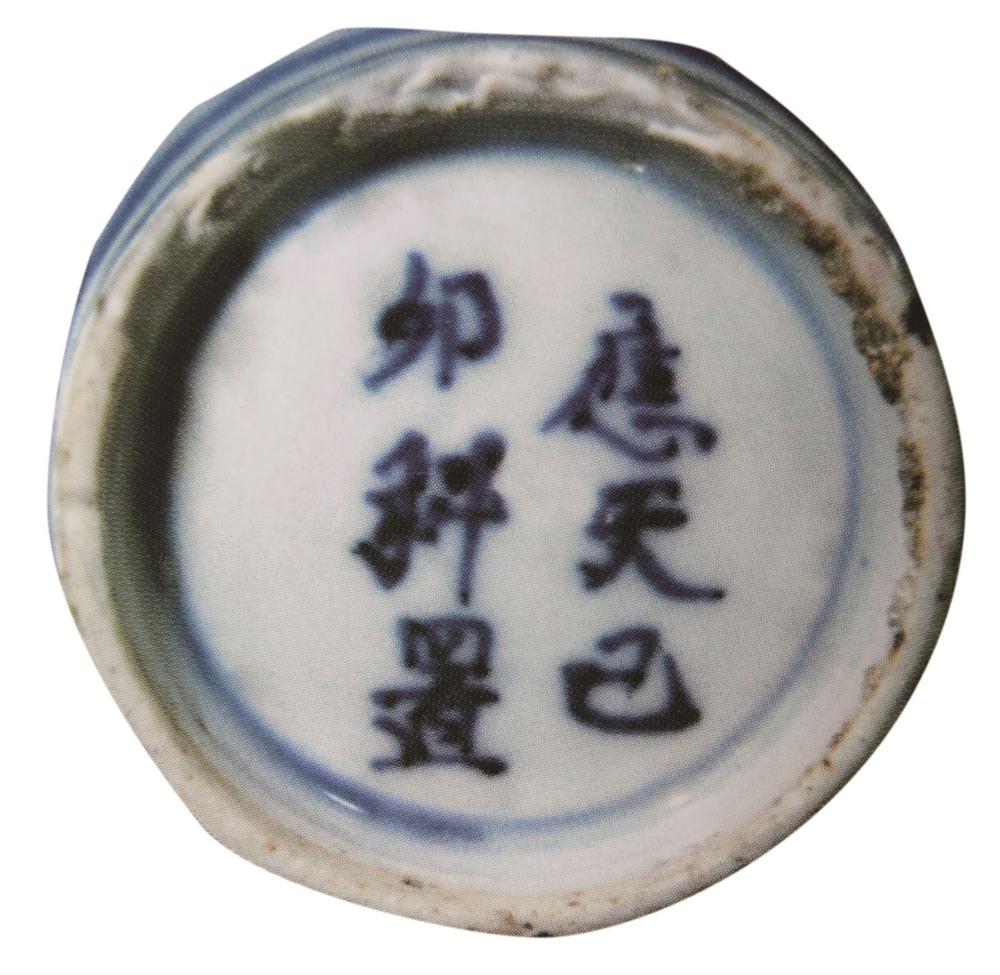

图8,应天乙卯科(万历七年,1579年)

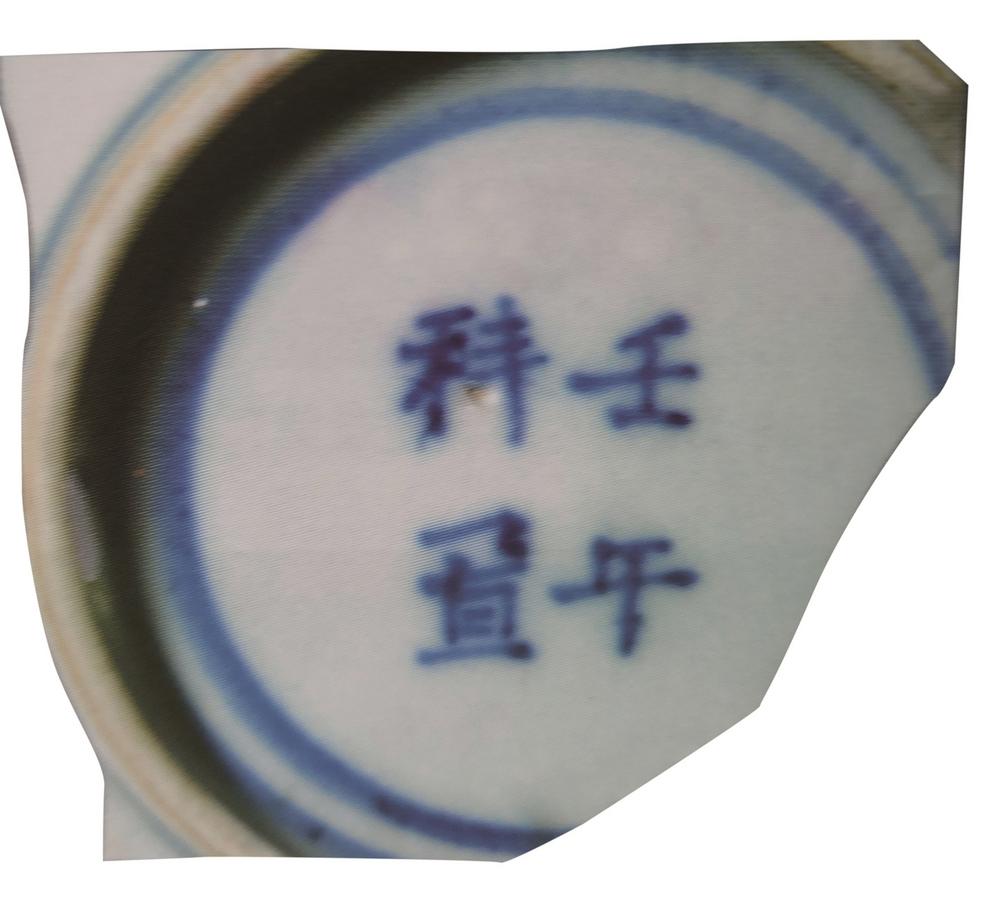

图9,壬午科(万历十年,1582年)

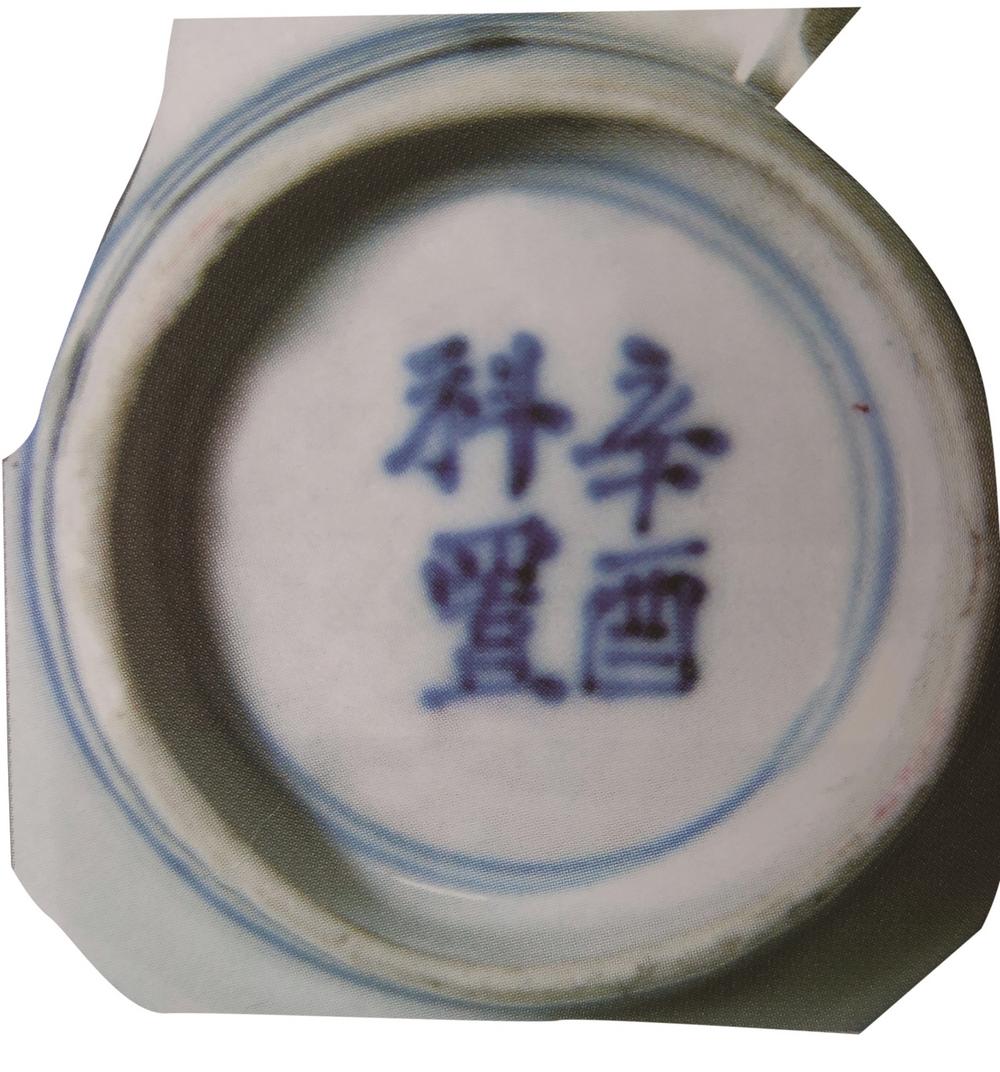

图10,辛酉科(天启元年,1621年)

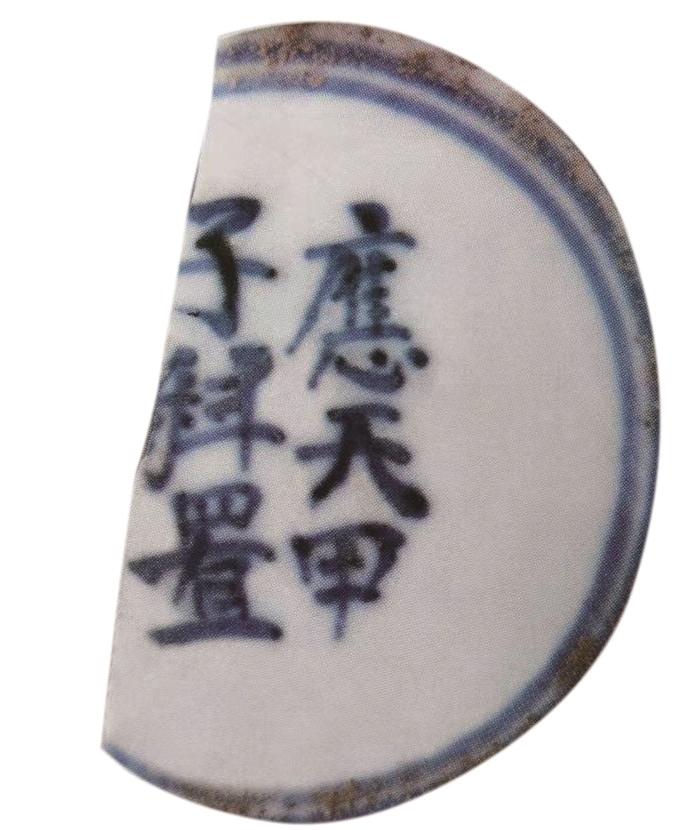

图11,应天甲子科(天启四年,1624年)

这几片说明了三个问题:一是明代时南京称应天府,考场就是江南贡院;二是残片应该是当年科举考试定烧的公用茶具;三是科举考试三年一次。