■贵州龙里 周继厚

普通话是指现代标准汉语。世界各国都有自己的通用语言(也称官方用语、首都官话、共同语等),以利于民众广泛交流沟通。中国的通用语言是汉语普通话,但在不同的时代又有多种称谓:春秋时期叫“雅言”、汉朝时期叫“通语”、唐宋时代称“韵书”、明清时期叫“官话”,清末民初定“国语”。新中国成立后,汉民族共同语为“普通话”(又称标准语、北京语音、基础方言、国家通用语言等)。

流传至今的数十枚徽章,铭记了百年来推广普通话的历史,录制并播报百年普通话的声音。

民国初年如何推广“国语”

清宣统元年(1909),清政府正式提出把“官话”定为“国语”。民国成立后,肯定“国语”称谓,国民政府教育部决定在全国范围内推行“国语运动”。

1918年北洋政府公布了第一套国家认可的国音注音字母,对于促进共同语的发展起了积极的作用,而要将“官话”转变为“国语”,还需经历一个相当长的过程。

1919年,保定军校仲跻翰、张秉淇、赵亨宝三个同乡校友共同编辑出版《中国最新官话注音字母讲义》,力求正音正字,普及官话,推广识字运动。讲义的校对者均为保定军校各期同学好友。这些行伍出身的军人编辑出版推广官话的讲义,也为官话普及留下了一段佳话。

图1是赵亨宝赠爱国爱民奖章,正面绘有红心麦穗图案,镌有“爱国爱民”主题文字,背面刻“中华民国十五年制”“赵亨宝赠”铭文。该奖章由时任直鲁联军陆军六十五师师长赵亨宝颁发,堪称最早与“普通话”有关的徽章。

1920年1月,北洋政府教育部颁发训令,要求全国各国民学校自是年秋季起,将一、二年级国文改为语体文,以收言文一致之效,从此正式拉开国语教育的序幕,在全国范围内掀起了国语教育的浪潮。1923年国民政府国语统一筹备会第五次会议决定,基于现代中国北方官话的白话文语法和北京话语音制定语音。该决定对于官话(即普通话)的推广,就有划时代意义,距今已百年历史。

广东“国语运动”的推行

广东推行“国语运动”,出发点是促进政治、经济和文化的发展及民族国家观念的产生。在推行过程中,设立各种国语推行机构,采取一系列措施,如国语讲习所、传习会、研究会等,并积极开展以国语演讲为主的各种宣传普及活动。

广州市市立国语讲习所是广东省影响最大的国语教育机构,开展了一系列的国语教育活动。该所1923年春开始正式举办国语培训班,招收各小学教员入所学习,培养学校急需的师资人才。从1923年秋季起,广州市内各小学开始实施国语教育。

由于粤语根深蒂固的地位,以及资金、时间、宣传等因素的影响,导致参与国语运动的人数量虽多,最终效果却不理想,粤语仍然是近代广东民众日常生活中的重要语言。但广东国语运动的开展,对普及广东的社会教育,开启国民智慧,提高民族文化素质,发展广东经济,增强民众交流,无疑产生了深远影响。

除开办讲习所外,在两广、福建、台湾以及香港等地区,各地学校还成立语言研究会,举办训练班、国语竞赛会、演说竞赛会、越野赛跑等活动,推行国语的普及。

图2是国音无线电报训练班毕业纪念章,中间标明“2”字和无线电符号,说明为第二期毕业纪念章。图3是永春中学国语演说竞赛会优胜纪念章,正面刻“永春中学”“优胜纪念”铭文,以及“民国二十一年秋季”,背面铭文“国语演说竞赛会”“第二名”。图4是香港兴华国语专门学校暨钥智中学附设国语专修科校友联会主办,第一届华人公开越野赛跑特奖奖章,铜质,正面中间绘有运动员赛跑图,镌有主题铭文。

普通话语音研究班

1955—1960年,与新中国社会主义改造与建设、文字改革,以及加强和巩固民族团结统一等运动同步,推广普通话也堪称一项全国范围内的社会动员。

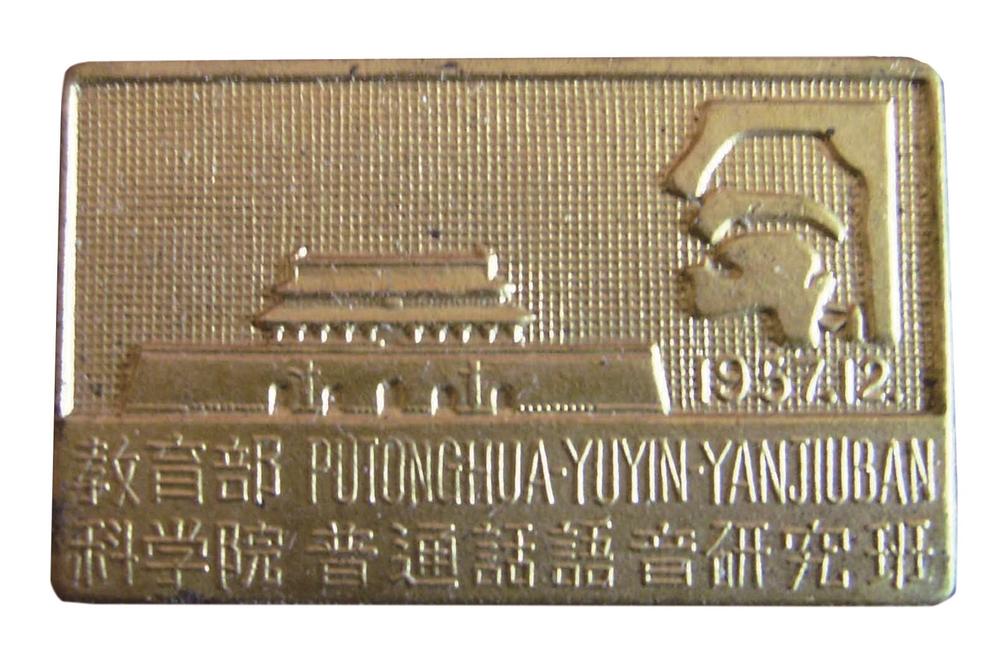

图5是教育部科学院普通话语音研究班第二期证章 铜质鎏金,注明1957年12月。图6是普通话语音研究班第三期校章。

为了加强研究班的领导,从1959年9月第八期普通话语音研究班开始,由教育部、中国文字改革委员会、中国科学院语言研究所三家联合举办,行政领导由中国文字改革委员会负责。

到1960年上半年,共举办九期,培训了1666名学员。1979年2月和10月,普通话研究班又恢复举办两期,共培训88名学员。

1980年10月,普通话语音研究班改名为“中央普通话进修班”,名称沿用至今。这个班以培训师范院校、教师进修学校教师为主,到1999年共举办27期,培训1100多名学员。新世纪后,进修班的学员越来越多。这些学员认真学习国家语言文字方针政策,明确了推广普通话是为汉语规范化做贡献的历史使命。他们就像推广普通话的星星之火,逐步在全国形成燎原之势。

推广普通话的各种活动

新中国成立初期,全国各地开展了形式多样、异彩纷呈的推广普通话活动。

图7是河南省长葛县标准语训练班结叶(业)纪念章,正面注明“1”字,表示“第一期”,背面两位数字编号。

图8是湖南省邵阳县第一期普通话语音训练班学习纪念章,铜质,齿轮书本造型,通径3.2厘米,1956年7月制发。

新时期普通话推广成效显著

改革开放后,1982年《宪法》明确规定“国家推广全国通用的普通话”。1985年12月,国务院决定将中国文字改革委员会改名为“国家语言文字工作委员会”。1986年1月6日,“全国语言文字工作会议”在北京召开,确定了新时期国家语言文字工作的方针政策和要求任务,提出要使普通话成为教学语言、工作语言、宣传语言、交际语言的“四用语”目标,将大力推广和积极普及普通话列为新时期语言文字工作的首要任务。1992年,国家语委提出“大力推行,积极普及,逐步提高”的新时期推普方针。

新时期推广普通话的一个重大举措就是颁布了《普通话水平测试大纲》和《普通话水平测试等级标准》,加快推广普通话工作的步伐,使推广工作进入科学化、规范化、制度化阶段。自1998年起,将每年9月第三周定为“全国推广普通话宣传周”,至今已举办23届。

2000年10月31日《国家通用语言文字法》颁布实施,明确普通话是我国“国家通用语言”,推广普通话的重心不断向农村和少数民族地区倾斜。

在新的历史时期,普通话的推广以学校为基础,以党政机关为龙头,以广播电视等媒体为榜样,以公共服务行业为窗口,逐步实现全社会的普及。为此,连续举办了全国性的普通话广播大赛、中学生诵读大赛、推广普通话形象大使选拔赛等大型活动。

图9是吉林省对外语言文化交流中心纪念章。

北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。

图10是北京语言学院校章,图11是北京语言大学校章。

新中国成立以来,普通话推广工作取得举世瞩目的成就,普通话在全国各地的普及程度越来越高、越来越广。在新的时代,国家通用语言文字的推广和使用是国家主权的象征,是国家政治、经济、文化利益的体现,也是维护国家统一和各民族团结、形成中华民族共同体意识的重要文化保障。因此,熟练掌握和使用国家通用语言文字是每一个中国公民的权利也是义不容辞的责任。2000年10月全国人大通过《中华人民共和国国家通用语言文字法》,确立了普通话和规范汉字作为国家通用语言文字的法律地位。

四海同音,万众一心;说好普通话,朋友遍天下。