■广东广州 彭霞

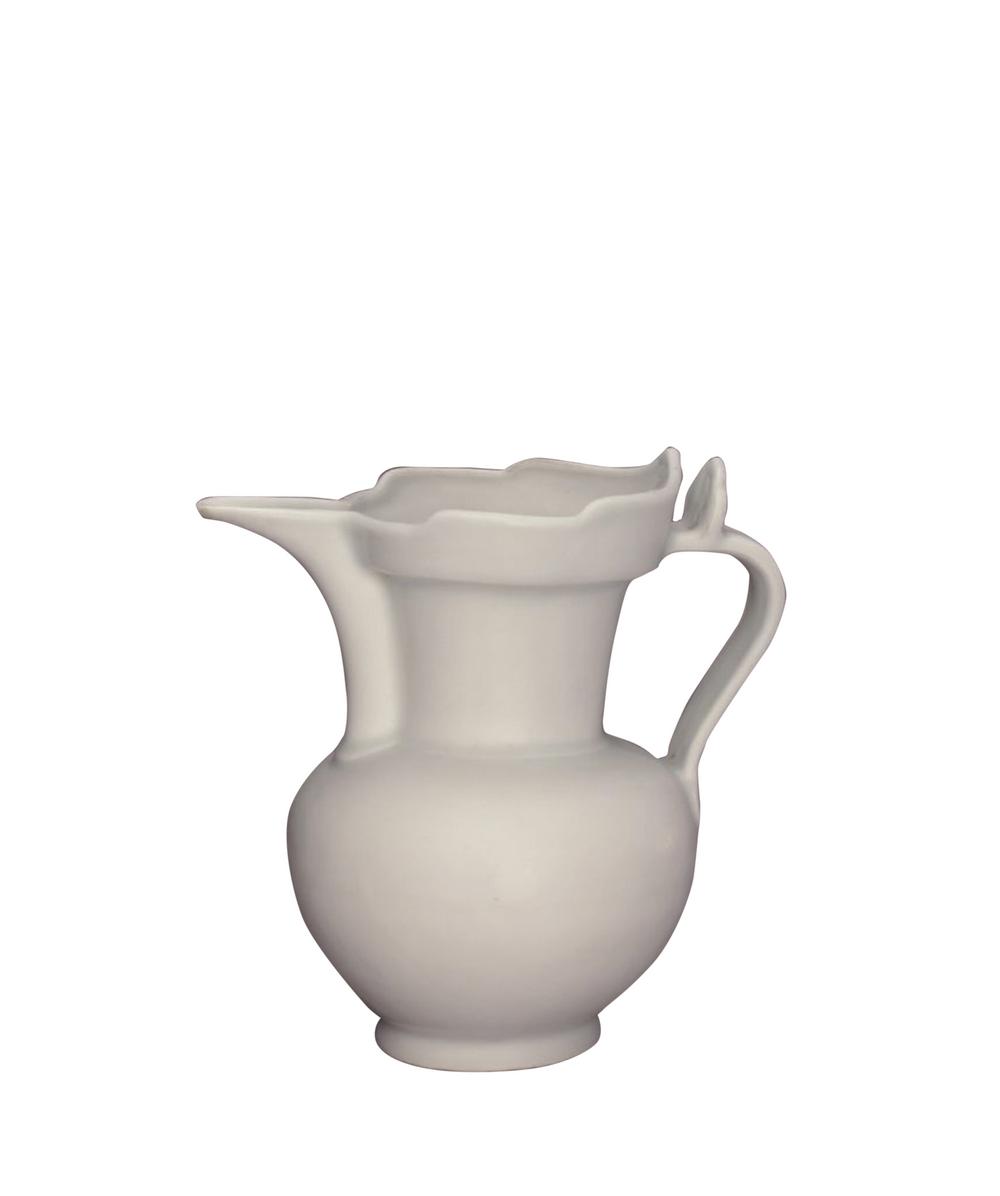

僧帽壶是我国元代创制的瓷器造型的壶式之一。因壶口形似僧帽而得名,造型为口沿上翘,前低后高,鸭嘴形流,壶盖卧于口沿内,束颈、鼓腹、圈足、曲柄,具有浓烈的少数民族风格。其中元器形体敦实、壶颈较粗、壶流略短,明器壶流略长,清器颈略高,腹部略瘦。其最早为元景德镇青白瓷器。明清两代继续烧造,有青花、红釉、白釉器等。

说到最早的“僧帽”,是指出家僧人头上戴的帽子。《佛教大词典》中“帽子”的条目记载如下:头巾、禅巾、菩萨巾,冬季僧侣头上所戴布制之物。《释氏要览》载头巾条载帽的形制“全长五尺三寸,前面长二尺八寸,背后长二尺五寸。”然而,除南传佛教僧众因天气原因基本上未见着帽外,佛教各宗派的帽子又有着不同的形制。如在大乘佛教里面有天台、真言、净土和禅宗的区别,有汉传佛教和密宗的区别,以国籍论又有中国佛教与日本佛教帽子的区别。早期佛教对戴帽的要求比较规范,《四分律》载“比丘不得裹头,是白衣法,若裹头如法治,时诸比丘头冷痛白佛。佛言:听以毳若劫贝作帽裹头。”这段文字记叙的是早期有家僧人不许戴帽子的规定,但后来因比丘无头发,天气寒冷所以佛祖慈悲允许用毳或劫贝作帽裹头。即便如此,《大比丘三千威仪经》还规定了“着帽之时,不得对佛作礼”。

佛教典籍中,佛祖虽规定了是否可以佩戴帽子,却没有为它规定具体形制。因而流传到后世佛教中帽子形状不单有宗派之分,还有国籍之别。中国僧帽壶根据传器形制主要分三种,其一为明代李茂林款式,其二为时大彬款式,其三为最早出现在紫砂器中的僧帽壶——“高”僧帽壶。经比较以上三款都叫僧帽壶,同一名称的器型差别却很大。造成这种差别的原因,是从上古陶器、青铜器的使用,汉之后由漆器到瓷器,至紫砂的兴起和进步都打上了深深的烙印,这种影响并随着社会的发展变得更加复杂。从作品的角度来说,每个朝代都会根据当时的社会文化氛围、工艺制作水平和审美风格而有着自己的特点和变化,比较同一时期的器物是无法找出它们的传承点和变化原因的时候,就转移到历史文化的角度上来,而不能仅仅从工艺设计这一点来看问题。

瓷器僧帽壶也有着鲜明浓郁的少数民族风格,经过多方查找对比,笔者发现元及以后历代以“僧帽壶”来命名的瓷器有很多。如北京故宫博物院收藏的明永乐甜白釉僧帽壶(图1),景德镇市陶瓷考古研究所藏的明宣德青花莲托八宝纹僧帽壶(图2),西藏博物馆藏的明初景泰蓝僧帽壶(图3),北京故宫博物院藏的清紫砂僧帽壶(图4),以及国家博物馆藏的清康熙霁红釉僧帽壶(图5),台北故宫博物院藏的清乾隆霁蓝釉僧帽壶(图6)等,可谓精彩纷呈、举不胜举。

有资料说永乐皇帝为了在连续不断的法会上减轻僧人们的睡意,定做了数百僧帽壶赐予众僧作为饮茶器具。而黑色法帽在被蒙哥赐予藏僧的时间上要早于瓷器僧帽壶的出现,考虑到僧帽壶的使用价值和它与佛教尤其是藏传佛教有着很深的渊源,以“藏”民族的一些实用器皿,包括从藏传佛教法器中选取和其有相同处与之进行仔细对比,发现了藏传佛教中常用的五佛冠,可能也对早期僧帽壶的设计起到了影响。“五佛冠”,其冠字有把帽戴在头上的意思。就形制来说,此冠分五朵莲瓣,每一叶冠中间,都有一个莲瓣形的佛龛,佛龛中间各有一个代表五佛之一的梵文字母。这也与僧帽壶颈部以上的设计比较相像。至此,经过与佛教界法器的比较和对历史上僧帽壶来源的考察,关于其出现的原因的一种解释——它可能是以中原汉族传统器皿“汤瓶”为主体结合藏传佛教法王“黑帽”和法器五佛冠的式样为顶部设计,并以此来明确其宗教使用特点而设计的饮器。它的用途初期专为佛教僧侣饮茶,后来随着时间的推移逐步变成普通人也可以使用的茶壶。

僧帽壶最早出现的时间是元代,最早出现时的载体为瓷器。明以后,随着大量瓷器工匠转移到紫砂器方面的制作后,也将此器型移植了过来。综合来看,紫砂圆形僧帽壶的出现时间要早于李茂林,更早于时大彬款,时款应为紫砂工艺成熟后,由制作紫砂器皿的工匠根据紫砂壶成型特点加以改良后出现的结果。李茂林款僧帽壶应和其他两种是没有传承关系的,其出现的理由可以做以下两点考虑:一、李根据汉地佛寺内僧人实际使用后产生灵感设计而来;二、李受当时出现的瓷器僧帽壶款式所启发,进而独立创作的。

僧帽壶在历史上有着它独特的地位:其一,解释了壶名的由来,揭示了其与少数民族用品有着直接联系,并且反映出一段民间交流的历史。其二,在一定程度上展示了僧帽壶制作工艺、设计思路转变的过程。通过它能够比较清晰地反映紫砂在中国历史大环境中不断变化的历程。其三,也展现了佛教传统中从无帽到有帽,以至于到帽子成为法器的一种演变过程。通过研究可以看出,僧帽壶与传统文化分不开,它是折射出中国文化传统和历史的一面镜子。