■江苏南京 胡剑明

笔者闲暇之余,喜欢练练毛笔字,主要写隶书,临过汉代的《张迁碑》《乙瑛碑》,应时,也写一些扇面小品自娱,进而喜欢上了闲章。

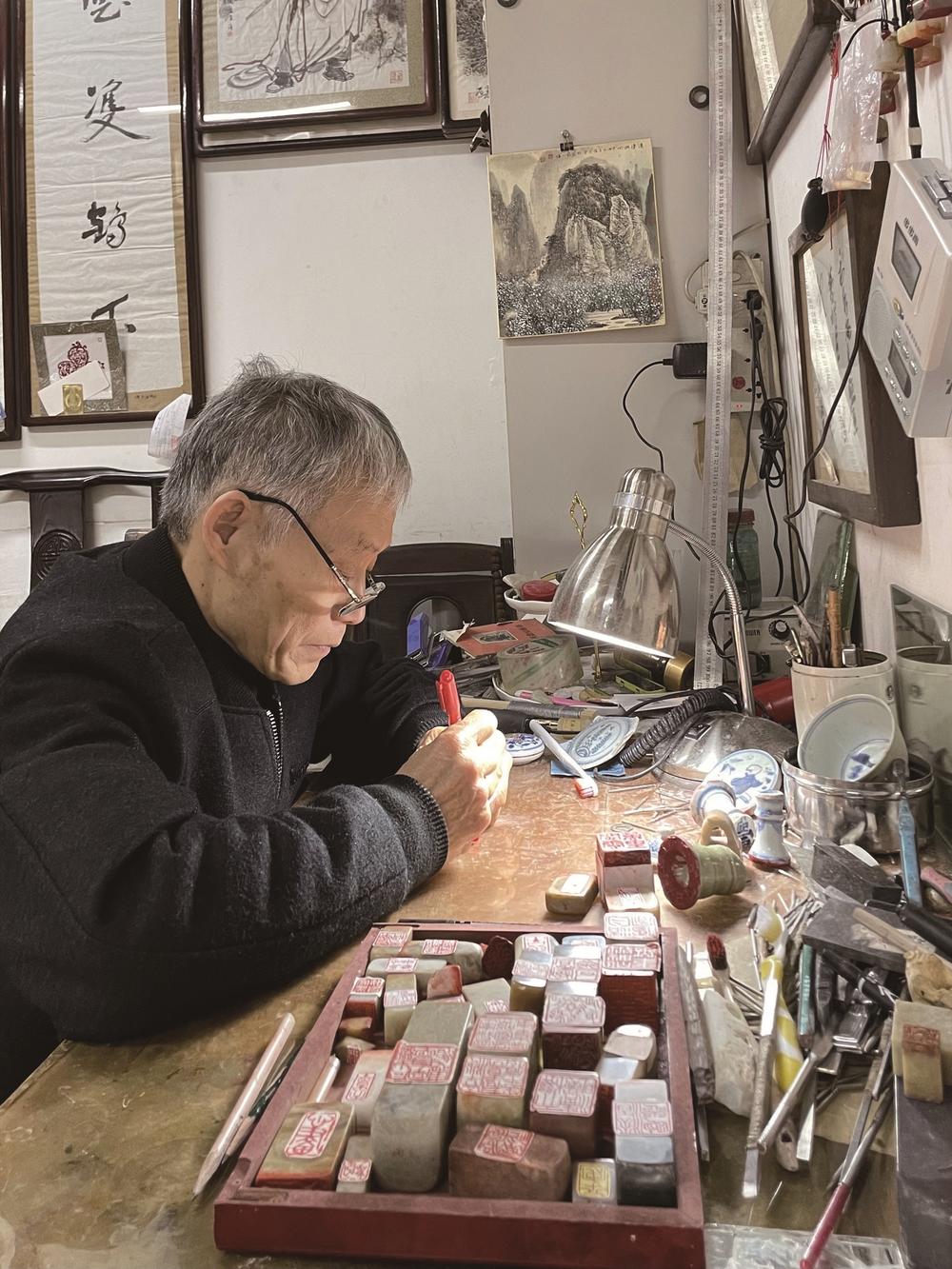

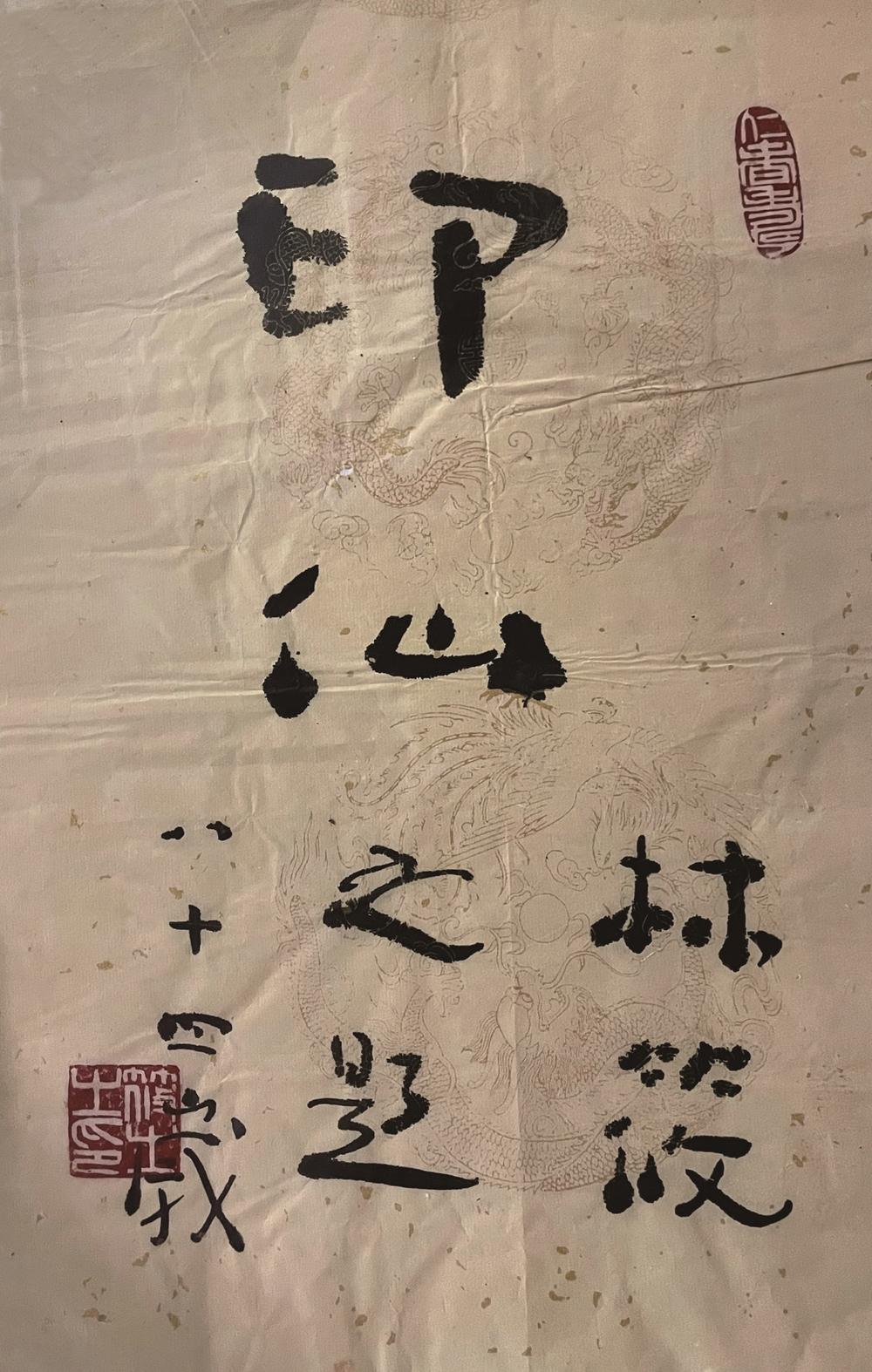

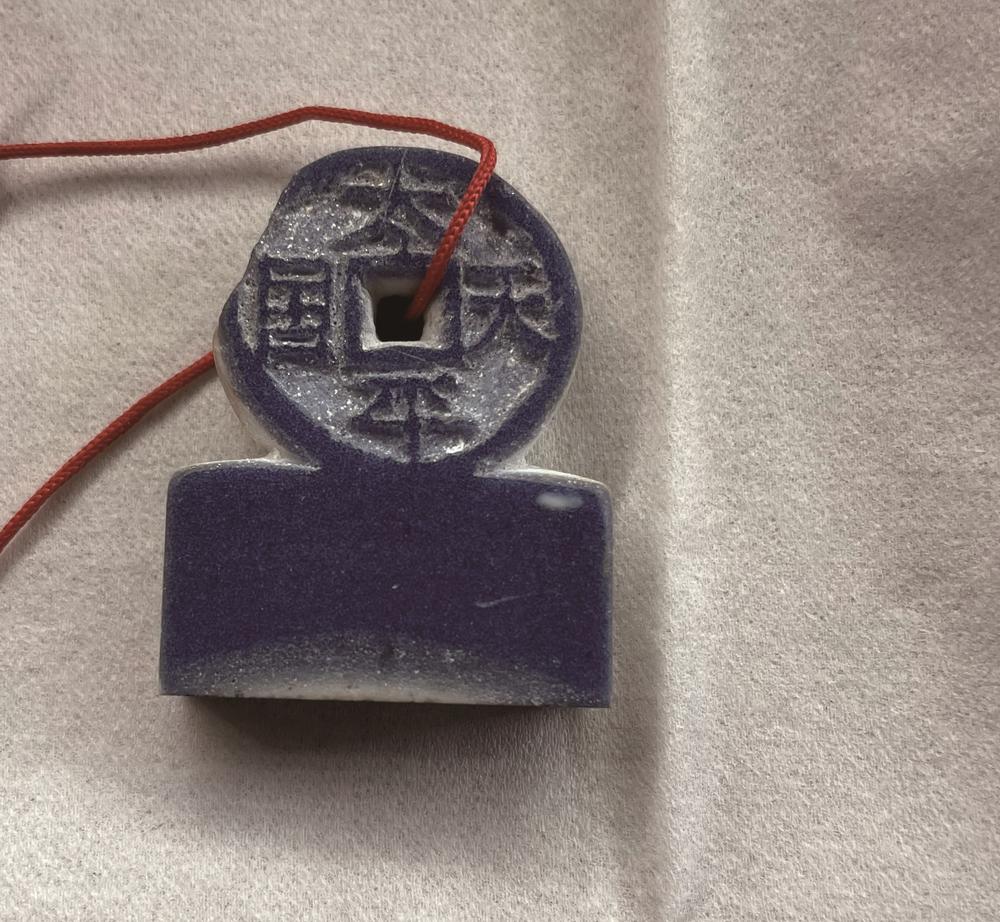

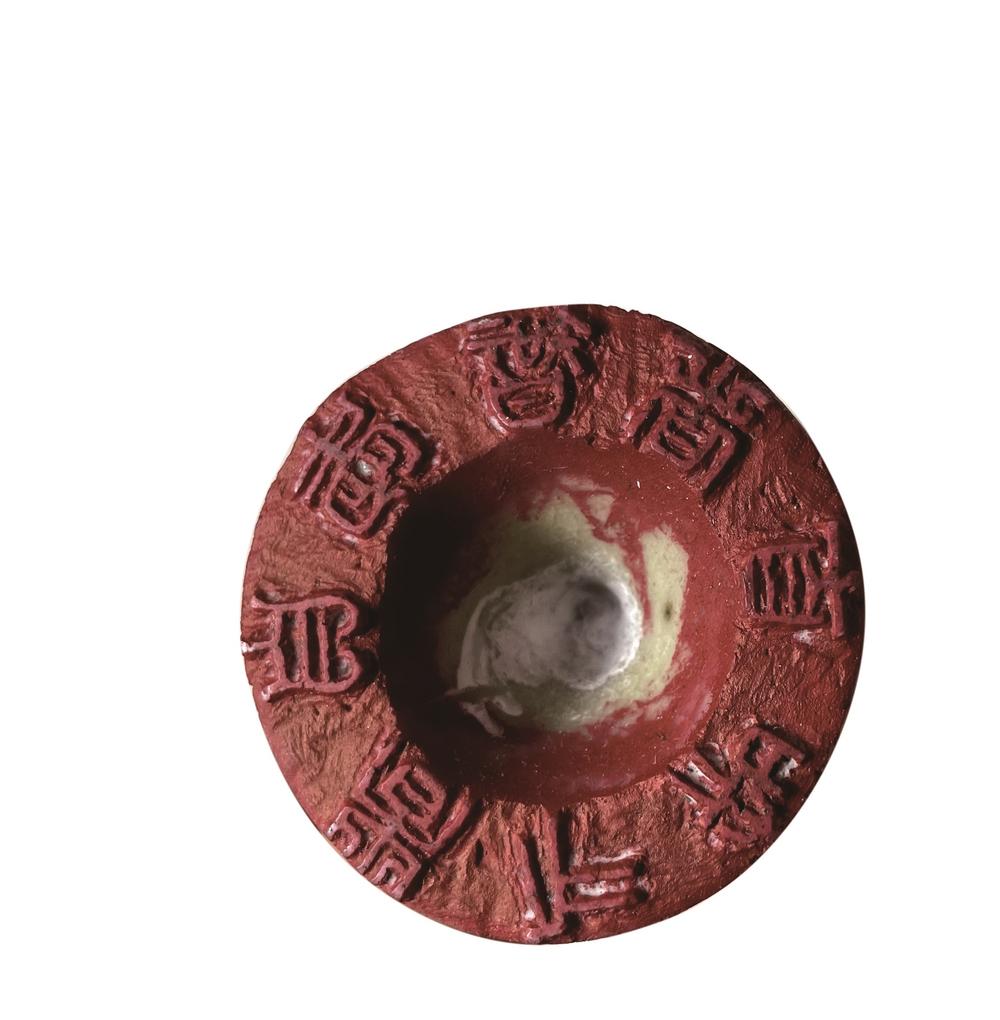

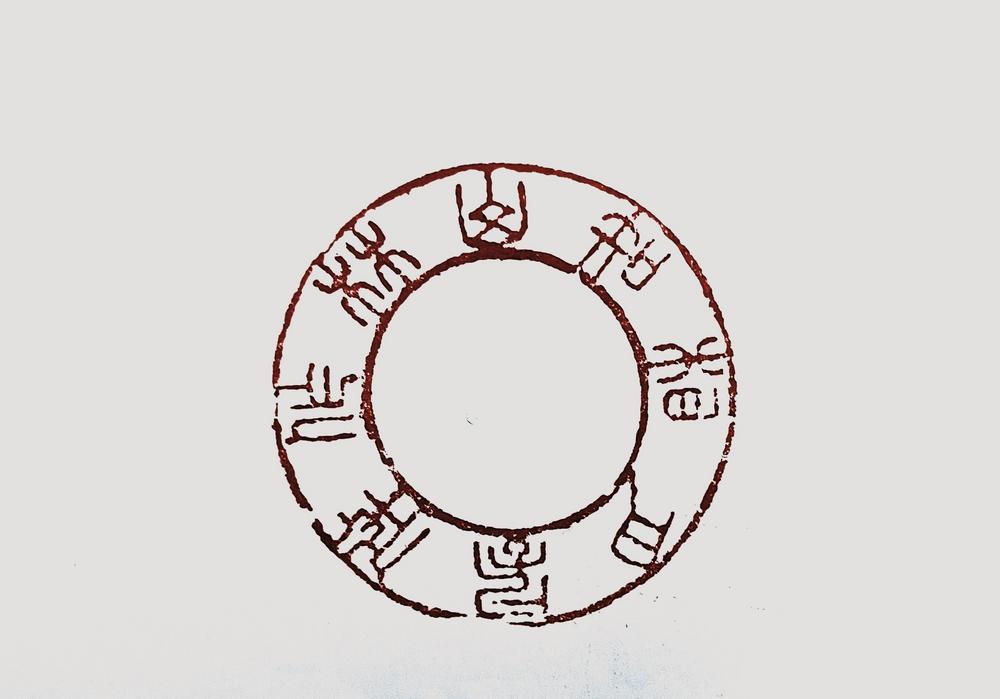

近日,笔者逛南京朝天宫古玩市场时,偶然发现一家门店玻璃柜里展示有“瓷片印”。这些印章材料不是印石,而是“瓷片”,很新颖,其中大都属于闲章。店主赵志伟(图1)是一位年届七旬的老先生。他在刻瓷时专注的样子很让我欣赏。一聊,原来与我一样,他也是古陶瓷爱好者,“从捡瓷片到买瓷片,总想在把玩之余,让瓷片‘有用’起来。”因其有篆刻的手艺,就尝试在瓷上刻起了闲章。没想到自己刻的瓷片闲章,受到许多书画家、收藏家青睐(图2)。赵老先生说,“我刻了十多年了,大多已经被人收藏走。从欣赏到可以使用,这是化无用为有用!”我拍了一些图片,也买了10余枚(图3、图4)。在不少购买者眼中,赵先生刻治的瓷片闲章,是收藏品市场上的一种“文创艺术品”,他为青花瓷片插上了文化传承的翅膀。

所谓“闲章”,是指镌刻姓名、斋室、职官、藏书印等以外的印章。从秦汉时的吉语印演变而来,除刻吉语外,还常刻诗句、格言、自诫之词等。专门从事篆刻与书画的艺术家,一般都有许多印章。这许多印章,除姓名、字号用章外,其余印章,在印学上都统称为“闲章”。《篆刻学》一书上说,闲章是由秦汉时期刻有吉祥文字的印章演变而来,宋元以后风气颇盛……名谓“闲章”,其实不“闲”。到了近代,闲章便发展成为中国书画艺术不可或缺的部分。闲章的内容十分广泛,且意趣盎然,书画家或自拟词句,或撷取格言、警句于闲章,以示对人生和艺术的感悟。

闲章,一般包括“引首章”“压角章”“吉语章”“警言章”“收藏章”“鉴赏章”“纪年肖形章”以及“斋、堂、馆、阁居室章”等。其形式不拘,大小不一,一般或大于名章,或等同于名章。“清雅”“情调于纸上”。中国传统文人画,讲究诗、书、画、印融于一体。在欣赏书画作品时,总是先从印章欣赏入手,从印章中来识别书画家的学识与修养。一枚好的闲章,除了让人玩味,还是篆刻家和书画家水平高低的无声自我展现。所以,在书画收藏界,有“闲章不闲”“闲章玩味”之说。

闲章由于方寸的局限,不能精描详述,更不能像散文样长篇抒情叙事,闲章只能凭靠篆刻家的才识,出语新颖,简洁典雅,可以直言剖白,也可以隐言折射,或摘引或自创诗词文句、警言吉语、雅兴趣话,尽兴自娱自乐,其高雅俚俗,自能从一枚印文中透出。

记得早些年,我读过江苏省古陶瓷研究会一众专家编著的《中国青花瓷纹饰图典》(铭文款识卷),其中一些关于青花瓷“花押款”的叙述,即是瓷印的类似,很长知识。而读王德安先生的《青花写意》,不意之间,想起我跟恩师在秦淮河边的建筑工地拾捡瓷片的乐趣。受其影响,通过捡瓷片来丰富自己的鉴赏水平,瓷片图案的多样性给我提供了《花间读瓷》的创作灵感,后来,我也买瓷片、写瓷片,成为“青花瓷片族”中的一员。

现在,玩古瓷片的人多起来,但是,大多数人是玩瓷片的“身价”,买了等升值。据市场内玩瓷片的行家老李说,十几年前,一块明代的瓷片三五元就能买到,现在少则五六十元,多则上百上千,而一些古玩摊上卖的一些所谓“名窑”瓷片,十有七八是新仿的赝品。还有一种“藏家”,花钱买了不少好瓷片,并不研究,也不示人,只是放在家里“秘玩”,满足自己的“占有欲”。而刻瓷片闲章的赵先生,却有心到把买瓷片、玩瓷片,玩出亮点,玩出了刻瓷的手艺,使瓷印成为许多书画家画作上不可或缺的点缀,也算得是另辟蹊径,古为今用了。他能够在收藏之余,赋予一块碎瓷片新的用途、新的意义,令人敬佩。

赵先生说,刻瓷印并非易事,因为陶瓷的硬度是比较高的,不容易下刀。米的硬度为摩氏硬度1—2,而陶瓷的硬度为摩氏硬度6.5—7。摩氏硬度是表示矿物硬度的一种标准。这里说的“陶瓷”是陶器与瓷器的统称,远在新石器时代,我国已有风格粗犷、朴实的彩陶和黑陶。陶与瓷的质地不同,性质各异。陶,是以黏性较高、可塑性较强的黏土为主要原料制成的,不透明、有细微气孔和微弱的吸水性,击之声浊。瓷,是以黏土、长石和石英制成,半透明,不吸水、抗腐蚀,胎质坚硬紧密,叩之声脆。我国传统的陶瓷工艺,质高形美,具有高度的艺术价值,闻名于世界。

刻瓷包括在釉面上刻字画,是一种传统手工艺。秦汉时便有剥凿瓷釉的方法,称为“剥玉”。魏晋开始,随着陶瓷业的发展,大量精美瓷器出现,帝王、官宦和一些文人墨客在玩赏瓷器之余,很想把咏诗题文的墨迹留存于其上,以便永久保存,于是当时的艺人们便在施釉前的瓷坯上,用直刀单线刻出诗文书画的轮廓,便形成了最初的瓷刻。而真正的刻瓷是从清初开始的。据记载,清初民间开始有了专门从事刻瓷的行当,但大多是以平刻为主,点线构图等艺术表现力显得单调、平实,并没有太多引起世人的注意。直到乾隆后期,由于经济的昌盛和统治者文化生活的需要,朝廷特意在皇宫中设置“造办处”,专门制造宫廷使用的瓷器。由于当时社会各阶层的推崇,镌刻书法艺术有了进一步发展,甚至已有人能用刀在瓷板或其他器皿上雕刻山水、花鸟、草虫等(图5)。

刻瓷所用的特制刀具,是用高碳钢和金刚钻石制成,顶端呈锥状,便于在坚硬的瓷器表面刻、凿。他介绍说,刻瓷主要有几道工序:一是在白瓷器上用墨书写或绘画。二是依据瓷器上的墨稿用钻刀刻划、凿镌。传统技法有钻刀法、双勾法和刮刀法。钻刀法是用小木槌均匀地敲打高碳钢钻刀,使之在瓷器表面形成大小、疏密、深浅不同的点的排列,构成所需要的画面或字体。双勾法是用锐利的金刚钻石刀沿字体或画面的外轮廓刻划,用双线表现字体和画面。刮刀法是先用双勾法刻出字画轮廓,然后再将双线间的瓷釉刮去。三是填色。

赵先生刻瓷印所用的也是特制刀具,与刻瓷画“异曲同工”,选择合适大小、厚度的瓷片,或是残瓷底足,在金刚砂板上打磨出所需的形状,用毛笔先起稿,将篆字印文反写在瓷片一侧瓷口上,在瓷上写出书法字形,无论是朱文或是白文,都必须讲究文字线条把握、笔画的构图,需要有书法功底,这是起稿的基础,必须布局严谨,风格变化、活泼。这样写刻一体,刻出的印文才能灵动、美观,有金石的韵味。

瓷片上刻一方闲章,与古人意会,既表现了刻印者巧妙天成的思维、清雅写意的韵致,也显示了历史留下的文化遗存被后人发扬与利用,是“与古为友”的情感所致。而古瓷上的“闲章”印文,与今人集古思幽的心境承合,乃中华大文化也!