摘要:清代的“外销瓷”是专为外国市场定制和生产的瓷器,特别是在17至19世纪间,当时的欧洲对中国瓷器有很大的需求。定制外销瓷通常会根据外国客户的需求和喜好生产,通常在款式、图案、颜色和装饰上与中国传统的“内销瓷”有所不同。清代定制外销瓷是中国古代瓷器发展的一个重要阶段,它与当时的国际贸易和文化交流密切相关。

关键词:清代;外销瓷;定制瓷;海上贸易

一、引言

定制瓷是起源于唐代的专门针对国内外市场需求而形成的一类瓷器。早期的定制瓷主要是受到佛教、伊斯兰教等宗教风格或异域文化风格影响而形成的新类型瓷器——彩瓷。唐五代时期在南北窑业技术的交融和中西方文化交流的背景下,我国的瓷业逐渐由仅生产单色瓷品种,向单色瓷与彩瓷共存的局面发展。花釉瓷、绞胎瓷、青花瓷、唐三彩、长沙窑釉下褐绿彩等均是彩瓷的主要类型。

随着中国瓷器产业的发展和中外贸易交流的不断加深,外销瓷越来越成为古代海上丝绸之路贸易的主流产品,而具有定制风格的外销瓷在瓷器贸易中也逐渐流行起来。到了清代,这种流行趋势在欧美地区发展形成了一种社会风尚——“中国风”。这一时期外销瓷的器类既有碗、盘、杯、瓶等日用器,烟草盒、化妆盒等个人用品,也有带家族文章和人物肖像的定制瓷和西方宗教用品等。其图案往往包括中国传统的花鸟、人物和风景,但在色彩、器型和一些装饰细节上,又体现了欧洲的审美和要求。

本文将通过简述清代时期外销瓷的主要产地、贸易对象、定制风格及特点等三方面内容,尝试分析讨论我国清代外销瓷定制风格的影响和意义。

二、清代外销瓷的主要产地

江西景德镇是清代外销瓷的主要产地。景德镇已经有了较长的瓷器制造历史,并且拥有丰富的资源和高超的技术。

江西景德镇早在宋代就已经开始生产瓷器。这一时期,景德镇主要烧制青釉瓷器和白釉瓷器。而自元代主要烧制青花瓷开始,至明清时期,大量烧制青花瓷和卵白釉瓷,这时的景德镇成为我国外销瓷的主要产地。得益于附近优良的瓷石和瓷土资源,景德镇生产的青花瓷器质量上乘、产量丰富、利润丰厚,生产规模也日益庞大,受到海外市场的追捧。“明后期以来……需求飞速增长,对瓷业生产提出了更高的要求。……制瓷工具有了重大突破,成型多了旋坯车,施釉采用吹釉法。”

自明代后期开始,在市场追捧和工艺技术精进的影响下,景德镇地区开始出现了民间烧制瓷器的手工场。这种制瓷手工场受到明代晚期资本主义因素的影响,伴随海外市场需求飞速增长,其规模不断扩大,形成分工明确、各司其职的一系列完整的产业链。而福建、广东沿海地区私商贸易长期存在。在受到景德镇瓷器贸易的影响下,上述地区出现了大量借鉴景德镇青花瓷工艺的民间制瓷工场,使青花瓷逐渐成为主流的瓷器制品。

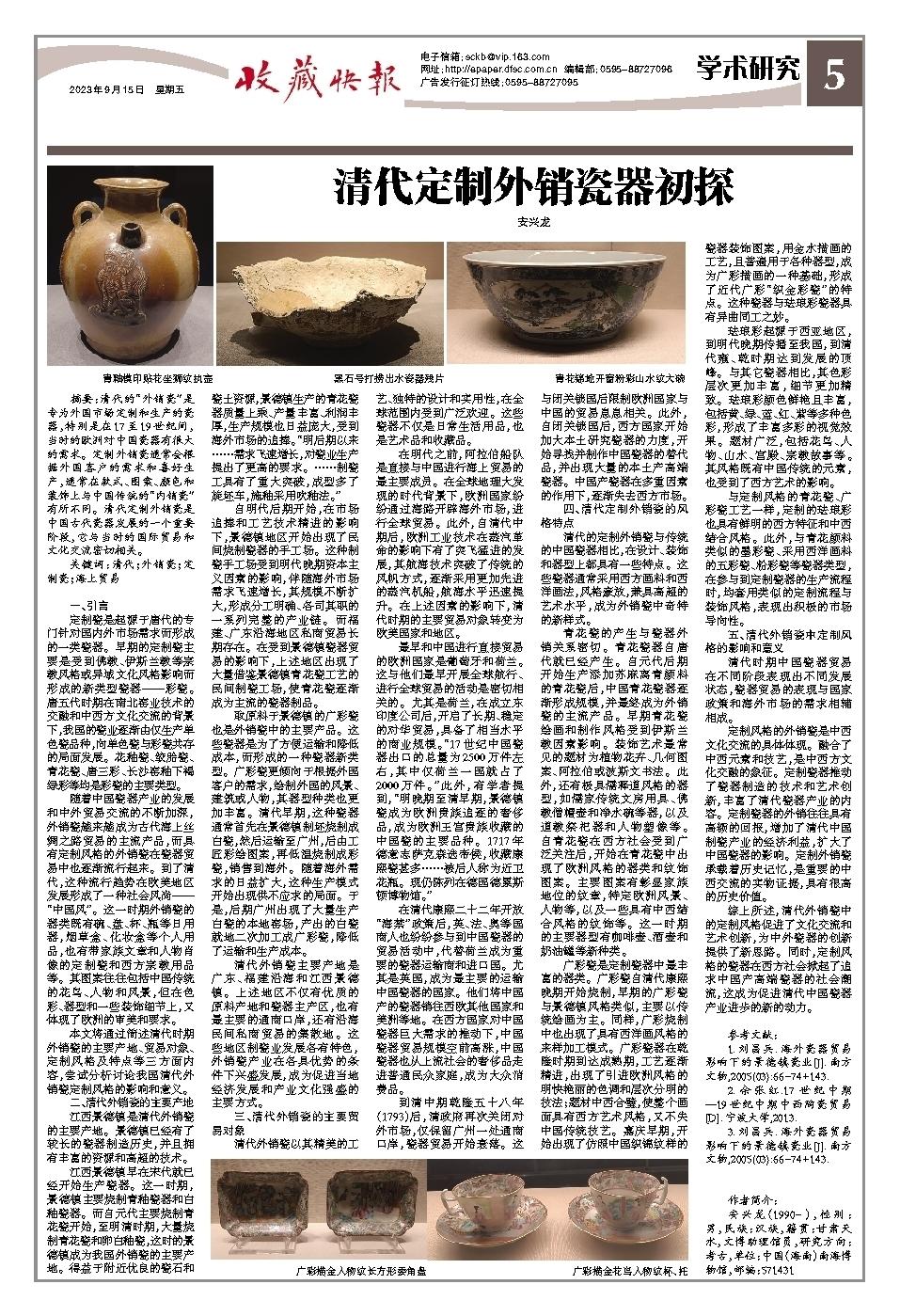

取原料于景德镇的广彩瓷也是外销瓷中的主要产品。这些瓷器是为了方便运输和降低成本,而形成的一种瓷器新类型。广彩瓷更倾向于根据外国客户的需求,绘制外国的风景、建筑或人物,其器型种类也更加丰富。清代早期,这种瓷器通常首先在景德镇制坯烧制成白瓷,然后运输至广州,后由工匠彩绘图案,再低温烧制成彩瓷,销售到海外。随着海外需求的日益扩大,这种生产模式开始出现供不应求的局面。于是,后期广州出现了大量生产白瓷的本地窑场,产出的白瓷就地二次加工成广彩瓷,降低了运输和生产成本。

清代外销瓷主要产地是广东、福建沿海和江西景德镇。上述地区不仅有优质的原料产地和瓷器主产区,也有最主要的通商口岸,还有沿海民间私商贸易的集散地。这些地区制瓷业发展各有特色,外销瓷产业在各具优势的条件下兴盛发展,成为促进当地经济发展和产业文化强盛的主要方式。

三、清代外销瓷的主要贸易对象

清代外销瓷以其精美的工艺、独特的设计和实用性,在全球范围内受到广泛欢迎。这些瓷器不仅是日常生活用品,也是艺术品和收藏品。

在明代之前,阿拉伯船队是直接与中国进行海上贸易的最主要成员。在全球地理大发现的时代背景下,欧洲国家纷纷通过海路开辟海外市场,进行全球贸易。此外,自清代中期后,欧洲工业技术在蒸汽革命的影响下有了突飞猛进的发展,其航海技术突破了传统的风帆方式,逐渐采用更加先进的蒸汽机船,航海水平迅速提升。在上述因素的影响下,清代时期的主要贸易对象转变为欧美国家和地区。

最早和中国进行直接贸易的欧洲国家是葡萄牙和荷兰。这与他们最早开展全球航行、进行全球贸易的活动是密切相关的。尤其是荷兰,在成立东印度公司后,开启了长期、稳定的对华贸易,具备了相当水平的商业规模。“17世纪中国瓷器出口的总量为2500万件左右,其中仅荷兰一国就占了2000万件。”此外,有学者提到,“明晚期至清早期,景德镇瓷成为欧洲贵族追逐的奢侈品,成为欧洲王宫贵族收藏的中国瓷的主要品种。1717年德意志萨克森选帝侯,收藏康熙瓷甚多……被后人称为近卫花瓶。现仍陈列在德国德累斯顿博物馆。”

在清代康熙二十二年开放“海禁”政策后,英、法、奥等国商人也纷纷参与到中国瓷器的贸易活动中,代替荷兰成为重要的瓷器运输商和进口国。尤其是英国,成为最主要的运输中国瓷器的国家。他们将中国产的瓷器销往西欧其他国家和美洲等地。在西方国家对中国瓷器巨大需求的推动下,中国瓷器贸易规模空前高涨,中国瓷器也从上流社会的奢侈品走进普通民众家庭,成为大众消费品。

到清中期乾隆五十八年(1793)后,清政府再次关闭对外市场,仅保留广州一处通商口岸,瓷器贸易开始衰落。这与闭关锁国后限制欧洲国家与中国的贸易息息相关。此外,自闭关锁国后,西方国家开始加大本土研究瓷器的力度,开始寻找并制作中国瓷器的替代品,并出现大量的本土产高端瓷器。中国产瓷器在多重因素的作用下,逐渐失去西方市场。

四、清代定制外销瓷的风格特点

清代的定制外销瓷与传统的中国瓷器相比,在设计、装饰和器型上都具有一些特点。这些瓷器通常采用西方画料和西洋画法,风格豪放,兼具高超的艺术水平,成为外销瓷中奇特的新样式。

青花瓷的产生与瓷器外销关系密切。青花瓷器自唐代就已经产生。自元代后期开始生产添加苏麻离青颜料的青花瓷后,中国青花瓷器逐渐形成规模,并最终成为外销瓷的主流产品。早期青花瓷绘画和制作风格受到伊斯兰教因素影响。装饰艺术最常见的题材为植物花卉、几何图案、阿拉伯或波斯文书法。此外,还有极具儒释道风格的器型,如儒家传统文房用具、佛教僧帽壶和净水碗等器,以及道教祭祀器和人物塑像等。自青花瓷在西方社会受到广泛关注后,开始在青花瓷中出现了欧洲风格的器类和纹饰图案。主要图案有彰显家族地位的纹章,特定欧洲风景、人物等,以及一些具有中西结合风格的纹饰等。这一时期的主要器型有咖啡壶、酒壶和奶油罐等新种类。

广彩瓷是定制瓷器中最丰富的器类。广彩瓷自清代康熙晚期开始烧制,早期的广彩瓷与景德镇风格类似,主要以传统绘画为主。同样,广彩烧制中也出现了具有西洋画风格的来样加工模式。广彩瓷器在乾隆时期到达成熟期,工艺逐渐精进,出现了引进欧洲风格的明快艳丽的色调和层次分明的技法;题材中西合璧,使整个画面具有西方艺术风格,又不失中国传统技艺。嘉庆早期,开始出现了仿照中国织锦纹样的瓷器装饰图案,用金水描画的工艺,且普遍用于各种器型,成为广彩描画的一种基础,形成了近代广彩“织金彩瓷”的特点。这种瓷器与珐琅彩瓷器具有异曲同工之妙。

珐琅彩起源于西亚地区,到明代晚期传播至我国,到清代雍、乾时期达到发展的顶峰。与其它瓷器相比,其色彩层次更加丰富,细节更加精致。珐琅彩颜色鲜艳且丰富,包括黄、绿、蓝、红、紫等多种色彩,形成了丰富多彩的视觉效果。题材广泛,包括花鸟、人物、山水、宫殿、宗教故事等。其风格既有中国传统的元素,也受到了西方艺术的影响。

与定制风格的青花瓷、广彩瓷工艺一样,定制的珐琅彩也具有鲜明的西方特征和中西结合风格。此外,与青花颜料类似的墨彩瓷、采用西洋画料的五彩瓷、粉彩瓷等瓷器类型,在参与到定制瓷器的生产流程时,均套用类似的定制流程与装饰风格,表现出积极的市场导向性。

五、清代外销瓷中定制风格的影响和意义

清代时期中国瓷器贸易在不同阶段表现出不同发展状态,瓷器贸易的表现与国家政策和海外市场的需求相辅相成。

定制风格的外销瓷是中西文化交流的具体体现。融合了中西元素和技艺,是中西方文化交融的象征。定制瓷器推动了瓷器制造的技术和艺术创新,丰富了清代瓷器产业的内容。定制瓷器的外销往往具有高额的回报,增加了清代中国制瓷产业的经济利益,扩大了中国瓷器的影响。定制外销瓷承载着历史记忆,是重要的中西交流的实物证据,具有很高的历史价值。

综上所述,清代外销瓷中的定制风格促进了文化交流和艺术创新,为中外瓷器的创新提供了新思路。同时,定制风格的瓷器在西方社会掀起了追求中国产高端瓷器的社会潮流,这成为促进清代中国瓷器产业进步的新的动力。

参考文献:

1.刘昌兵.海外瓷器贸易影响下的景德镇瓷业[J].南方文物,2005(03):66-74+143.

2.余张红.17世纪中期—19世纪中期中西陶瓷贸易[D].宁波大学,2013.

3.刘昌兵.海外瓷器贸易影响下的景德镇瓷业[J].南方文物,2005(03):66-74+143.

作者简介:

安兴龙(1990-),性别:男,民族:汉族,籍贯:甘肃天水,文博助理馆员,研究方向:考古,单位:中国(海南)南海博物馆,邮编:571431