■上海 贾文蓉

“秋山”一词,原指辽帝“秋捺钵”,射猎熊、虎、鹿之山,后来就将入山秋狝称为“秋山”。所谓的“捺钵”是契丹语,指辽代帝王和贵族按一年春夏秋冬四季的不同,到不同的自然环境中商议国事、游牧渔猎、讲武受贡。建立辽、金的契丹与女真,皆为草原民族。他们有一边围猎一边处理事务的习惯,如辽代的四时捺钵。他们把自己春秋两季捕猎的题材融入玉器制作中,创造出琢玉史上的一个高峰品种——春水秋山玉。其中,秋山玉作为装饰玉的一种,纹饰以虎、熊、鹿、山石、灵芝等为主,采用镂雕工艺雕琢山、林、虎、鹿等自然画面,风格写实,场面活泼生动、情趣盎然,具有我国北方浓重的乡土气息。

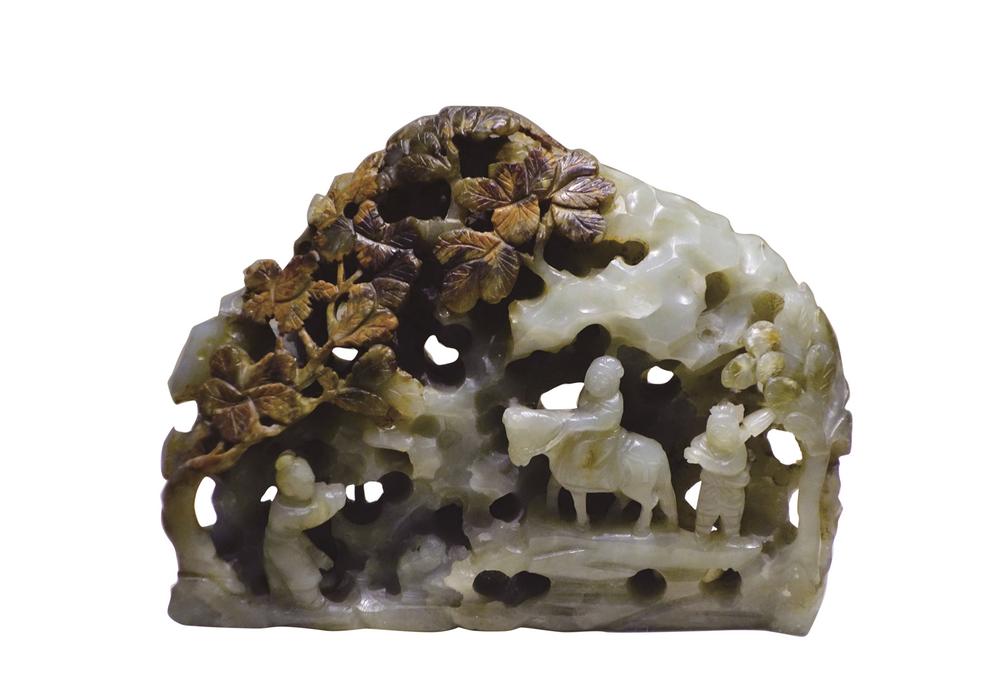

中国国家博物馆藏辽金时期玉雕人物山子(图1),宽12.5、高9.6厘米。器双面采用多层镂雕、透雕技法,管钻痕迹明显。正面雕刻主题纹饰:一位男子在山石树林间骑马前行,迎面有人拱手相迎,后跟随从。黄褐色玉皮被巧做成柞树金黄色的树叶,表现秋山景色。背面雕刻双鹿纹和灵芝纹等。可见山石、鹿、人物,是辽金时期“秋山”题材常用的组合。

特别是到了金代,女真人将这一题材典章制度化,金熙宗(1135—1148)还于皇统三年(1143)主谕尚书省:“将循契丹故事,四时游猎,春水秋山,冬夏剌钵。”由此,“秋山”与“春水”一道,成为这一时期最流行的艺术题材之一。也就是此时“秋山玉”开始大量出现,表现出人与兽共处于山林之间、相安无事的场景。其中最为突出者,当属中国国家博物馆藏“金代景宗降虎玉摆件”(图2)。

这件典型的秋山玉青玉摆件,题材取自《辽史》中“景宗降虎”的记载:辽国地处北方,故此老虎对他们的威胁非常大。为了解决这个棘手的问题,辽景宗决定亲自带着将士前往森林中杀虎,以起到模范带头作用。该玉即取材于这一传说。在此高3.4、宽5.4厘米的秋山玉上,一人一虎并列而坐,景宗神态安详毫无惧色,老虎有箕踞谄媚之态,在景宗面前显得十分温顺乖巧,全无百兽之王的威严。整尊秋山玉呈白翠色,唯独虎皮颜色为玉石未加工的本来颜色,造型十分自然得体。

此时的秋山玉,多采用巧作技法,保留玉皮的黄色,以此来表现出秋天和虎、鹿、熊金黄色的皮毛,并将深秋北方草原野兽驰骋、山高林阔的山林美景充分展现。在纹饰上,其写实与抽象相结合,采用深层、多层立体透雕进行雕刻,立体感非常强,生动鲜活。同时通过管钻、剔挖、翻卷、减地等技法,将玉之边缘修饰为锯齿状或者波浪纹,增加了器物的美感。

上海博物馆藏金代秋山玉饰(图3),长7、宽5.3厘米。正面采用透雕手法,表现柞树、山石、灵芝等山林景象;主体则雕有一只老虎蹲坐回首,头部及毛发刻画仔细,充满淳朴的山林野趣。玉质主体接近白色,但局部略显黄,玉雕工匠就利用玉料的天然色进行雕刻,借用玉料皮色,表现老虎的皮毛和灵芝,展现“俏色”工艺。

北京故宫博物院藏元代青玉镂雕鹿鹤纹带饰(图4), 长8.5、宽7.2厘米。带饰玉色青白,有较多的玉皮色及染色。椭圆形,分为上下两层,下层为圆环,上层为镂雕图案。图案下部为山石流水,生有松、竹、灵芝,左侧有一龟,伏于荷叶之上,口吐烟云,右侧一猴于松树上。松树下有雌雄二鹿,雄鹿回首昂视,雌鹿低头似欲饮水,一鹤飞于松梢。器两侧图案间有孔可穿戴。作品为人身腰部装饰。

辽金元时期的秋山玉制作十分精湛,有着极强的艺术感染力,以及浓郁的时代气息和生活特色。其将独特的草原捺钵文化浓缩在小小的玉器上,反映出质朴率真的民族性格,展现出较高艺术创作水平。