■江苏南京 李绍斌

与古陶瓷鉴赏家、诗人王德安先生相识,实出于偶然,但细细想来,又在缘分之中。

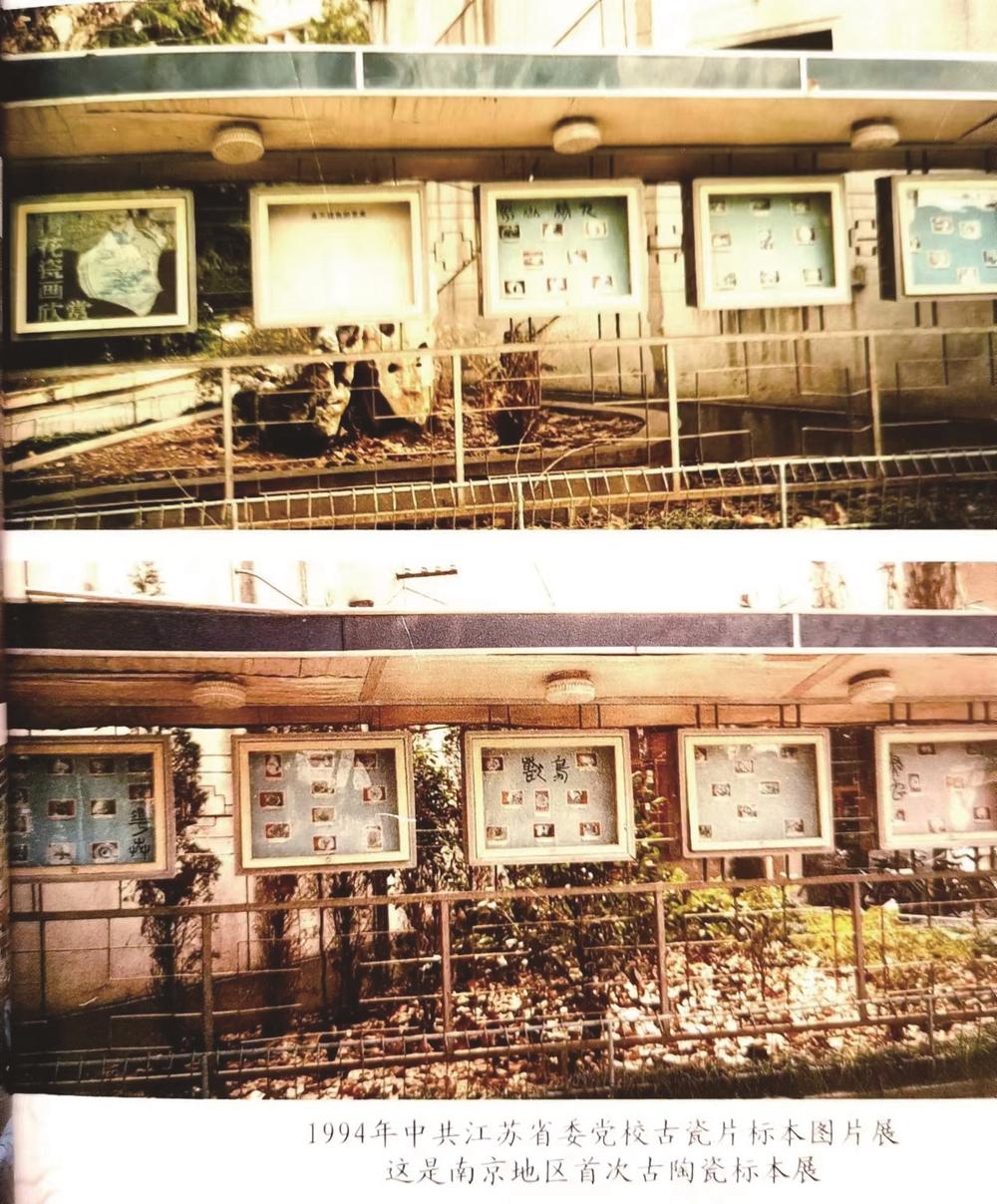

20世纪90年代初,江苏省委党校内搞基建,挖地基的时候,出土了不少古陶瓷残片,引起我考古的兴趣。当时,我在校办公室工作,便在下班以后,将一些有绘画和款识的青花瓷片搜集起来。洗去泥污之后,只见白地蓝花,是那么清丽。其上所绘人物古朴典雅、花鸟栩栩如生。虽然残破,依然惹人喜爱。于是,我到图书馆查找有关文献资料,考证朝天宫、建邺路一带的历史变迁,研究有关古陶瓷的知识,然后对捡来的瓷片进行初步分类、拍照。为引起全校教职工对校址下边埋藏文物的关注和研究的兴趣,我写了一个简单的前言,连同数十幅瓷片的照片和对瓷片的解读说明,布展在校门口的橱窗里。

没想到,一石激起千层浪。不仅师生们参观、反响很大,校外也有人驻足观望,并不断有来访者上门切磋。这小小的图片展览,还引来了一位颇有名望的古陶瓷专家的注意,全国文物鉴定委员会委员、南京博物院研究员张浦生先生路过省委党校,发现了这个展览。他看后很高兴,说:“没想到在这里竟发现一位知音。”并向门卫打听举办者何人?碰巧那是一个星期天,便没有见到我。

过了些天,一位五十岁左右、文质彬彬的先生造访,说是南京博物院张先生介绍来的,也喜欢收藏青花瓷片。说着从包内拿出几张《扬子晚报》,上面有他发表的解读青花瓷画意的文章。当我看到作者的名字“王德安”,脑子里突然想这三个字我见过的!真有点像《红楼梦》中宝玉初见黛玉的感觉。这时才知道来者正是大名鼎鼎的诗人王德安先生。这是一次不期而遇的邂逅,没想到从此以后,共同的爱好使我们走在一起,成为几十年不离不弃的文友、瓷友。

德安先生是位才华横溢的诗人。1963年,二十刚刚出头,他的诗便发表在当年全国最著名的杂志《诗刊》上。《送厂长》一首,还收入了作家出版社出版的《朗诵诗选》里。上世纪60年代初,我在北京上大学时,就曾买过这本诗集,朗诵过他的这首诗,并为之深深感动,怪不得对作者姓名印象那么深。但是,并没有想到诗作者当时是那样的年轻。更没想到三十年后结识了这位心仪已久的诗人,且成了好友。

上世纪70年代末,江苏省文联机关被临时安排在省委党校二号楼内办公,王德安经常出入其中。他与文学前辈老诗人章品镇、画家田原交情甚笃。在中国,有个好的文化现象,那就是诗情总是同画意相联系在一起的。这两位老先生有一个共同的爱好——捡拾青花瓷片。王德安见他们经常利用业余时间,流连于古寺庙前、秦淮河边以及古宅翻建之地,于泥污之中寻觅古代的瓷片。每每捡到画面精彩者,老先生们便如同少年一般,高兴得手舞足蹈。他们的高雅博古的情致,深深地影响了王德安。于是便追随其后,也向古瓷片折起腰来。这一弯腰不要紧,王德安被古代青花瓷上的诗情美韵深深打动,一捡就是三十年。风里、雨里、泥里、水里,细心搜求,如痴如醉,迷恋且徜徉于青花瓷片的大千世界之中。

经过细致观赏、深入研究,王德安先生渐渐领略到古瓷片的价值和收藏的意义。青花瓷片越捡越多,捡到一块画意好又完整的瓷片,他会高兴好多天。一次,王德安先生捡到一只明初的碗心,上边用钴蓝绘着鱼藻图。那鱼很特别,是热带鱼,为以前从未见到过的纹饰。画家田原见了爱不释手,硬是用自己的一幅硬笔书法,来换取这个瓷片子。王德安总是说:“我常常痴迷于古瓷片的大千世界里,然而大千世界也并不辜负我的一片痴情。时有一些珍品让我发现,也让我和一些志同道合者结缘。”他将自己看好的瓷片,小心翼翼地装进锦盒里,有的则以红木配上座或加以装饰,摆在博古架上。日日相见,常常坚守,陶醉其中。后来,他干脆将自己的书斋命名为“青花居”,兴高采烈地做起“青花居士”来。

面对一枚枚古瓷残片,平常人看到的只不过是一脚踢老远也没人要的烂碗碴子,而王德安一双诗人的慧眼,看见的却是一幅幅精美的画和一首首动人的诗。中国的英文名是CHINA,瓷器的英译名也是CHINA,王德安曾用诗的语言来形容搜集青花瓷片,是在“寻找中国这条巨龙身上抖落的麟甲”。如看着明代天启年间的青花婴戏图残片“滚铁环”,他突然诗兴大发,吟出美妙诗句来:铁环扣着童趣,从天启年滚来,嘶嘶的声音,搔痒我沉睡的童心。多想有一只铁环,陪着我的小孙子,从小巷滚到田埂,让白发滚成青丝,从黄昏滚到黎明……

瓷片为诗人神悟以后,诗思妙想,脱口而出,以诗配画,形象生动。于是乎诗中便有了画,画中也便有了诗,破碎的瓷片,残缺的纹饰,便有了灵气,有了音韵,就鲜活了起来。

在对古瓷片的收藏和研究中,王德安发现,元、明、清数百年间留下的青花瓷片,包含了太多的历史知识、风俗民情、寓言故事和艺术美感。这大量的信息,使他越钻研越感到中国陶瓷文化的博大精深。要成功破译其中的奥秘,正确诠释纹饰的内容,绝非轻而易举之事。美,在于发现;真,在于发掘。因此,他利用一切业余时间,查阅资料,请教专家。凭着多年积累下来的广博的知识、深厚的功底和满腔的热情与执着,以诗的语言、散文的笔法,撰写出一篇篇青花瓷画的赏析文章来。他的文章发表在多家报刊上,既有知识性,又有趣味性。当有人问起这些文章是如何写出来的时,他深有感触地说:“作家和收藏家都需要合理想象。除了釉色、瓷胎的考证外,对其所反映的信息,合理想象起了很大作用。灵感的电光石火,常常会照亮一个新的发现。”我想,固然,合理想象需要丰富的知识,而灵感的电光石火,往往需要睿智和才思,才能抓住一闪即逝的瞬间。

王德安先生的才气与文字功夫,绝非一日之功,也不是一般人容易达到的。所以,他的那些解读古瓷片的精巧的散文,才写得是那么的隽永、耐读。一些青花瓷画看似平常无奇,但在王德安笔下,却挖掘出丰富内涵,又分析得合情合理,丝丝入扣,存哲理,含逻辑,令人信服。这就是功夫。

一些热心的读者将他的作品从报上剪下来,贴在专门的本子上,百读不厌。所以,我可以毫不夸张地说,在南京乃至江苏各地,之所以涌现出那么多的古瓷片爱好者,同阅读了王德安的大量文章,深受启发,不无关系。金陵形成“瓷片族”,掀起瓷片收藏热,促进江苏省古陶瓷研究会的成立,王先生是功不可没的。

二十多年来,我们一起组织瓷友雅集,一起考察古代窑址,一起编辑《瓷粹》会刊和《中国青花瓷纹饰图典》《人间瓷话》丛书等。我们俩还合作了《玩瓷聊斋》一书,以世说新语的笔法写150个故事:“揭露藏界乱象丑行/抨击昧心无良专家/打消一夜暴富妄念/规避捡漏得宝陷阱”。我们还一起赢得打假官司胜诉,一起到电视台录制《家有宝物》节目,宣传陶瓷文化,在丰富多彩的活动中,互相支持勉励,互相修改文章,结下深厚情谊。

如今王先生虽年过八旬,依然笔耕不辍。去年他的新书《感恩遇见》出版,今年《知味人生》专著又已结集。我先读为快,如沐清风,如赏朗月,如飨美味大餐。王先生依然文思泉涌,文笔隽永,着实令人敬佩。

大疫三年,举世罹患,人们终日惶惶。德安先生则心定气闲,在品味几十年的人生,续写着他执着的文学梦。一帧帧历史画卷,一段段人生经历,一个个文友、工友、诗友、瓷友、画友,鲜活地出现在脑海之中。他怀着深沉感恩的心,用朴实生动的笔,抒发着对亲朋好友的眷念。

他也用感恩的心,从锦盒中信手拈一枚青花瓷片,便可如数家珍,娓娓道来,诉说其中的诗情画意;用浓墨重彩的笔,描述其中的人文故事。

他同样用感恩的心、如花的妙笔,歌颂南京的往事今生。他把石头城,把石头活化起来,又把雨花石中的大千世界描绘得五彩缤纷,如此生动。

因此,我要感恩我的良师益友德安先生,他带给我们精神大餐,也让我能细细品味人生。