■宁夏海原 李进兴

走进海原博物馆新石器时代菜园文化展厅,能看见各类造型的洗漱用的陶盆,也能看见骨、石、玉、绿松石等材质制作的精美的骨梳、骨簪、串珠、牙饰、绿松石坠等梳洗打扮的用品。这些大多是1986年宁夏考古所与中国历史博物馆考古部联合在海原县西安镇菜园村新石器时代遗址考古时发现的。

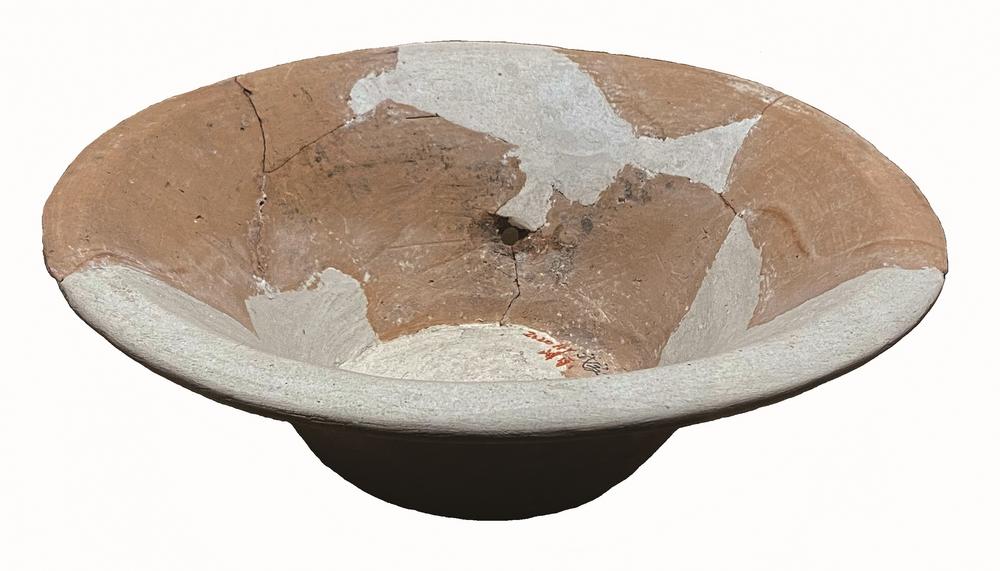

在海原博物馆新石器时代菜园文化展厅里陈列有很多类型的陶盆、彩陶盆,适合洗脸用的陶盆有两件,一件是敞口陶盆(图1),考古发掘出土时已残,修复口径32.2、高22厘米,由细泥红陶土制成,敞口,斜壁腹,小平底;另一件陶盆(图2),口径28.2、高24厘米,细泥红陶土制成,敞口,双耳,鼓腹,小平底。翻阅《宁夏菜园——新石器时代遗址、墓葬发掘报告》(以下简称《宁夏菜园》)一书,就会发现考古发掘出土的陶盆不论是造型,还是制作手法,均非常丰富,适合于洗脸的陶盆,为敞口陶盆,因为这类陶盆最接近现代的洗脸盆,推测应是古人器皿之一。如菜园村新石器时代林子梁遗址考古发掘的标本LT4③A:2Ⅳ式敞口盆,灰陶,火候高,质地坚硬,击之有声。圆唇,窄沿,平卷,浅腹,腹壁斜直内收,平底。外表拍印斜线纹,拍痕状存。高27厘米,底径11.5、高8.4厘米。

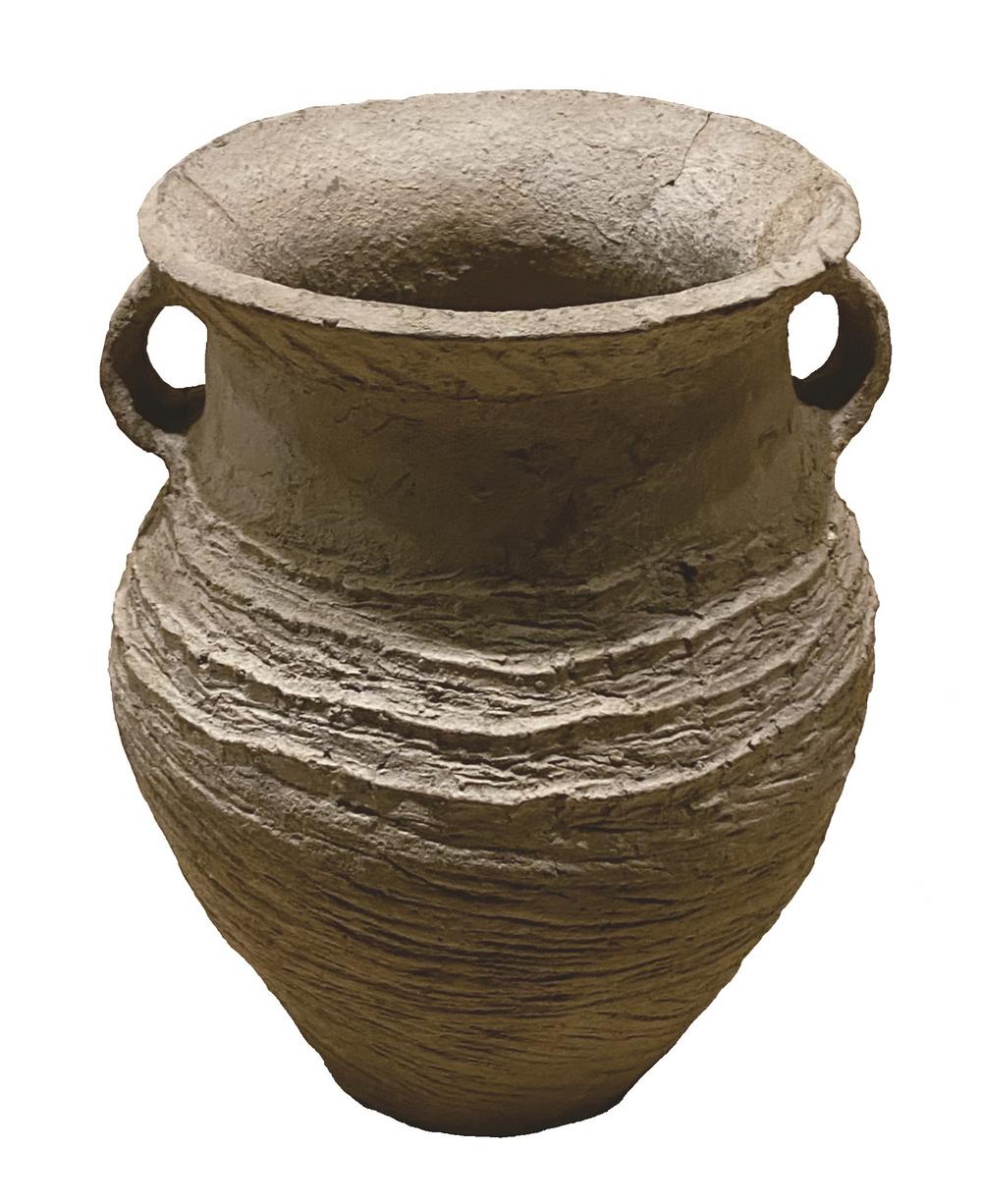

陶吊罐,敞口,束颈,鼓腹,腹部饰粗绳纹,小平底,底部有孔,应是洗澡用陶吊罐(图3)。吊罐,其底部钻一个孔,加一个木塞子。洗澡时将热水加满双耳罐,挂在屋顶上,拔掉木塞,热水就从吊罐底部的孔中流出,人站在下面,从头到脚,可以将浑身洗个遍。用吊罐洗澡是这里人经常使用的一种洗澡方法,在这里传承了几千年。随着新型热水器的投入使用,这种古老的洗澡方式逐渐淡出了人们的视野。

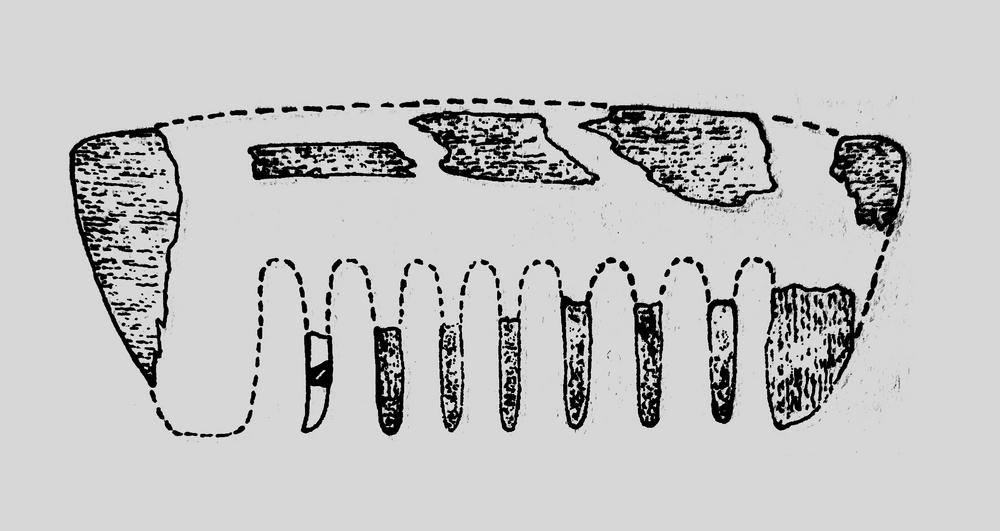

骨梳(图4)是在菜园村新石器时代切刀把墓地QM42考古发掘出土的,编号为标本QM42:25,齿面正对颅骨,用食草兽肋骨刮磨而成。弧背,斜腰,齿微弯曲。骨梳背长8.3、宽3.4厘米,共7齿,齿距0.35~0.5厘米。齿断面扁圆形,齿尖因使用磨成斜面。不难看出,这件骨梳,平时做头饰,梳洗时用作梳头的用品。

海原博物馆陈列有“骨簪、骨笄”(图5),其品种较多,在此不一一陈述。让我们翻阅《宁夏菜园》一书,来了解菜园村新石器时代遗址发掘出土量较丰,是用兽骨或者羊肢骨磨制而成,器体修长。在林子梁房址中发现过一种类型的骨簪,标本LF3J4:43为Ⅰ型骨簪,残长9.4厘米,径0.3~0.5厘米,是用羊肢骨劈开磨制而成,磨光,柄端残,下端磨成扁平,尖部光滑。同时在林子梁房址中发现过两种不同类型的骨簪,被列为Ⅱ、Ⅲ型。标本LF92H6:1为Ⅱ型骨簪,长5.6、粗0.9厘米。兽肢骨磨制而成,通体磨光,两端残,长条形,横断面呈圆边三角形。标本LF3③B:1为Ⅲ型骨簪,肢骨磨制而成,通体磨光,横断面呈上扁下圆形。海原博物馆陈列的骨簪比较多,簪是中国古代男子和女子发型中最基础的固定和装饰工具。簪是由笄发展而来的,用来绾定发髻或冠的长针。笄,也是骨簪的一种,只不过“笄”古代多用于特指女子十五岁可以盘发插笄的年龄,即成年:及笄、笄年。汉武帝过李夫人,就取玉簪搔头,自此后宫人搔头皆用玉簪,《后汉书舆服志》有“黄金龙首衔白珠,鱼须擿,长一尺,为簪珥”的记载。从而可以看出,早在5000年前,菜园古人是将头发梳洗好后,再编成各种辫子,然后用骨簪绾定成发髻。

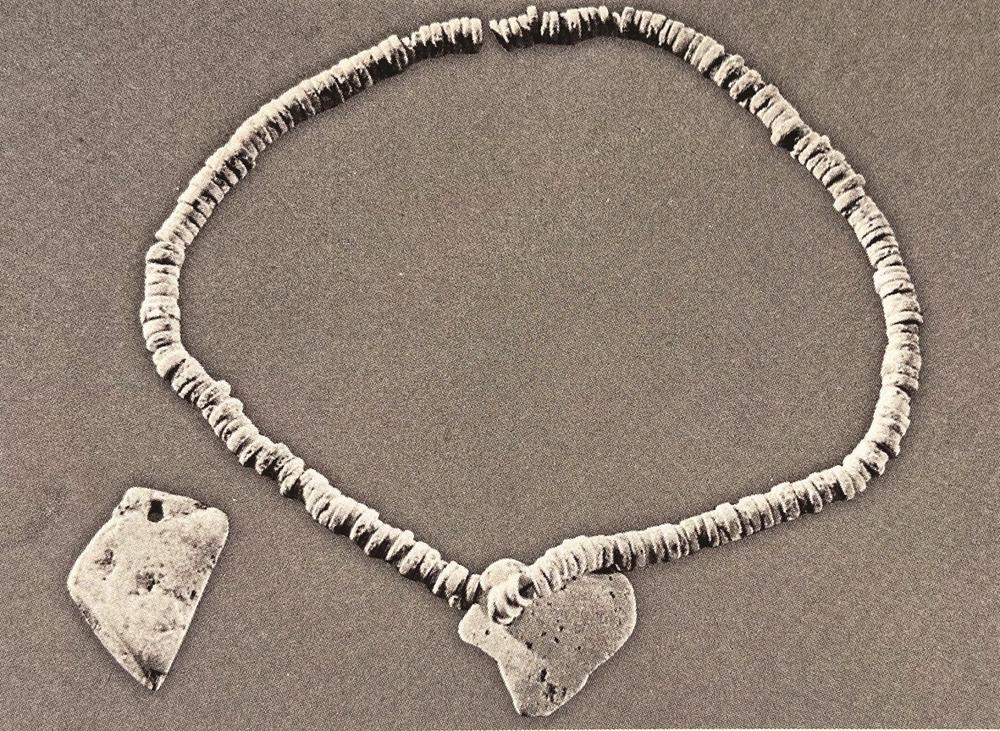

海原博物馆陈列的骨珠、石珠非常多(图6)。在菜园村新石器时代遗址发掘出土量非常丰富,在切刀把的5座墓中出土1917枚骨串珠,分别位于死者颈部、臂骨肘、腕部。这种现象表明,串珠是佩戴在身上随葬的,串珠数量虽多,形制却大致相同,无论石质、骨质均为圆饼形,表面光滑,厚薄均匀,形制规整,中央穿一孔,最大者直径0.55厘米,最小者0.35厘米,也有更大者。新石器时代切刀把墓地考古发掘出土的绿松石骨珠串饰标本QM19:27(图7)。与考古发掘出土的绿松石骨珠串饰相类似的串珠,在民间也有收藏骨石串珠(图8),可见其制作种类相当丰富。五千多年前的菜园先民,美的意识就已萌生。他们用骨、石、玉、绿松石制作一些珠子,打眼、钻孔,串成链,佩戴于脖子、手腕上,来装饰打扮自己,以显示富贵的身份。

在海原博物馆陈列着一串新石器时代绿松石珠串(图9),也有可能是手串。另外串珠可作为项链坠饰,将绿松石作为项链坠有单式和复合式两种。单式绿松石项链坠饰和镶嵌形项链坠两种类型。单式绿松石项链坠,有不规则形和规则形两种,见上述图9中的项链坠,就是不规则形项链坠,是充分利用绿松石天然形成的特性;而图10中项链坠是规则形项链坠(图10),是将绿松石加工成近似于梯形,长3、下宽1厘米。镶嵌形绿松石项链坠,在菜园村新石器时代切刀把墓地考古发掘出土1件,被标为标本QM32:4,坠饰直径2.5、厚0.7厘米,绿松石片厚0.1~0.15厘米,是在圆饼形黑色胶状物上,镶嵌8块多边形绿松石片,石片大小不一,表面磨光。

在海原民间收藏有一件人头像灰陶坠饰(图11),长5.2、头部直径2.6厘米,用陶土和泥捏制而烧成的坠饰,形象似人头形,造型奇特。

海原博物馆陈列有一件獐牙饰,两端各穿一孔(图12)。獐牙饰在菜园村新石器时代遗址切刀把墓地考古发掘出土的有两件。菜园村位于南华山北麓,《圣立义海》中讲到此山雨量充沛,气候凉爽,森林、牧草丰茂,有虎、豹、鹿、獐等野生动物。古代人们在狩猎活动中逐渐掌握了獐的习性,发现它善于奔跑,能够在水中和陆地上生存,动作敏捷且富有攻击力的特点,在遇到危险时还会露出尖利的牙齿以恐吓对方。古代人们一般信仰万物有灵的思想观念,认为一切动物都是具有灵性的,食用或者保存它们身体的一部分能够使得自己获得同样的力量。佩戴獐牙就意味着收获獐的灵敏与矫健,获得勇气,使得自己在狩猎活动中大获全胜。女性和孩童、老人持握獐牙可能意在祈求平安、辟邪等作用,獐牙锋利且小巧,便于随身携带,同时还能够穿孔刻凿成为具有装饰功能的特殊礼器。因此,獐牙崇拜很快便在菜园文化先民之间流行开来。

从上述中可以看出,早在五千多年前的菜园古人用彩陶罐到溪边挑回水,并将水烧热,开始梳洗打扮,涂脂抹粉;用骨梳梳头,用骨簪绾定发髻;在颈项、臂骨肘、腕等部均穿戴有骨串珠;用獐牙、玉、绿松石做成项链坠饰,梳洗打扮丰富多彩。并非那些用高价聘请来的博物馆布展设计家们,将新石器时代的先民们复原成披头散发、污垢满面的“野人”形象之生活场景。菜园村新石器时代遗址的考古发掘与博物馆的陈列,给我们展示了一个新石器时代先民崭新的生活样子。