■宁夏海原 李进兴

自从人类有了原始农业,同时也创造运用农业工具。西汉时期的刘安在《淮南子·修务训》一文中说:“古者民茹草饮水,采树木之实,食蛖之肉,时多疾病毒伤之害,于是神农乃始教民播种五谷,相土地,宜燥湿肥墝高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就。”由此可以看出,原始农业就是从人类对野生植物果实的采摘开始的,采摘的简单工具也便逐渐发展演化为原始的农具。在距今约200万年至6000年间人类生活的石器时代,当时人类主要利用石头来制造各种工具和武器。南华山及北麓菜园村,属于黄河流域的清水河支流区域,从考古发掘发现可知,在南山地区均发现了很多旧石器和新石器时代的文化遗址。在菜园村新石器时代遗址的考古发掘中,不仅出土了农作物“粟”即“谷子、糜子”种子的碳化物,还出土了农具,有石斧、石锛、石镰、骨镰、陶镰、骨铲、骨耒、骨耜等农具实物,还有储藏粮食的陶罐、陶瓮,加工粮食作物的石磨盘、石杵棒等农业工具,标志着菜园新石器时代农业相对发达了起来。

石斧,在菜园考古发掘出土比较多,海原博物馆、宁夏博物馆也多有陈列。石斧,形体厚重呈梯形或者是长条形,最厚处开始磨刃,两面刃部往往不对称,但极锋利,有弧刃、平刃等,器身可见麻点状打琢痕迹。石斧柄是截取分叉的树枝或鹿角制成的,较细长的一端作手握柄部粗壮的短杈下端截取右半边,留下半边做成“榫头”状的捆扎面,安装时把石斧柄部较长一面平贴在器柄头部短杈下的“榫头”处,然后用绳索捆扎结实。这种安柄方式较易于斜向挥动,提高了小型石斧砍伐树木的效能。在人们的印象中石斧与农业耕作没有多大关系,但石斧是一种用途比较广泛的工具,既可用于狩猎,又可作为防身的武器,还可作为加工工具,最主要的是石斧用于砍伐森林、开辟耕地,是最重要、最得力的工具。有人曾提出“斧耕农业”的概念用以替代“刀耕火种”。因此,原始农业的最初时期应为“斧耕阶段”。在海原博物馆陈列有很多石斧,其中一件石斧(图1),长16.5、宽6.8、厚4.2厘米,长条形,扁平状,用黑曜石质磨制,器表光滑,双面锋,弧形刃,刃口较纯。宁夏博物馆陈列有菜园文化类型的石斧(图2),长19.5、宽5.9、厚4厘米,长条形,也是用黑曜石质磨制,器表光滑,弧背,背窄刃宽。双面锋,弧形刃,刃口锋利,刃缘两侧残留细小石片疤,为使用痕迹。在海原县城李正山老师的菜园文化工作室也收藏有一件石斧(图3),长21、宽6.2、厚5.2厘米。青白石磨制而成,表面光滑,顶窄刃宽,呈梯形,扁平状,修长,两侧弧圆,刃口较窄且锋利,有使用而形成的崩豁口,石斧外表黄中泛淡绿。

石锛、石锄。在菜园新石器时代遗址中考古发掘出土的石锛也比较多,很多为单面刃,上部两侧打出或磨出小槽或小缺口,似为缚柄而设,很有代表性。最常见的石锛上夹绑一根横向木柄,有研究者认为它是用来采伐和加工木材的工具,也有研究者认为它是先民锄耕时的用具,作用大致相当于掘土用的镢头,或者相当于刨土用的锄头。这种石锛在安装柄时,因角度不同,称谓不同。安柄时,刃的宽面横向与柄相交,如果锄体与柄的夹角在60~80度之间,可用于挖土,相当于现代的镢头;如果夹角接近于平角,则变为耜。在海原博物馆陈列的石锛(图4),青石,长16.5厘米,近于梯形,顶面微弧,器上端居中单面钻有一穿孔,上窄下宽,单面平刃,较为锋利。宁夏博物馆陈列的石锛(图5),也是属于菜园文化类型,该石锛石英岩质,通长9.7、最宽4.5、孔径0.85—1厘米。保存完整,先琢坯,后磨制、刃为偏,近于梯形,横剖面近似长方形,两腰及刃分布有石片疤痕,为使用痕迹。顶面微弧,器上端居中单面钻有一穿孔,上窄下宽,单面平刃,较为锋利。而在宁夏博物馆陈列的白玉石锄(图6),为海原县征集,长8.8、宽4.1厘米。通体呈白色,玉料不纯。磨制,琢出双肩,无穿孔。柄呈长方形,柄面较为光滑,两侧粗糙,残留琢痕;器下部呈梯形,磨光,近肩处略窄,刃部略弧较宽,两侧平直。刃面稍残。

玉石铲,在菜园村考古发掘出土较多,应是中耕除草农具或采集工具。一般均经过加工,较石耜小,形制多样,有些安装短柄,有些直接用手直接操作。宁夏海原县征集的一件黑玉铲(图7),现陈列于宁夏博物馆,玉石质,长20.9、宽9.5、厚0.6厘米。长条形,通体磨光,器身中稍凹,两侧平直,器身刃端向下稍宽,顶侧有一缺角。器身上端居中有一单面穿孔,穿孔呈锥形。通体呈黑色,双面刃,直刃稍弧,刃部无损。此玉铲表面光滑,无使用痕迹,可能是作为礼器,表明主人的身份、地位和权力。雕琢光滑平整,磨工细腻,显示了新石器时代的制玉技艺。

镰刀,主要用于收割粮食作物,以及收割牧草来喂养已经驯化的动物等,是人类最早使用的劳动工具。在海原县民间研究菜园文化的李正山老师收藏有一件青石镰刀(图8),长28.2、宽4、厚2.6厘米。弓背部较厚,链刃弧形,双面窄刃。另一件石刀(图9),青白石,长26.2、宽4.1、厚2.5厘米。

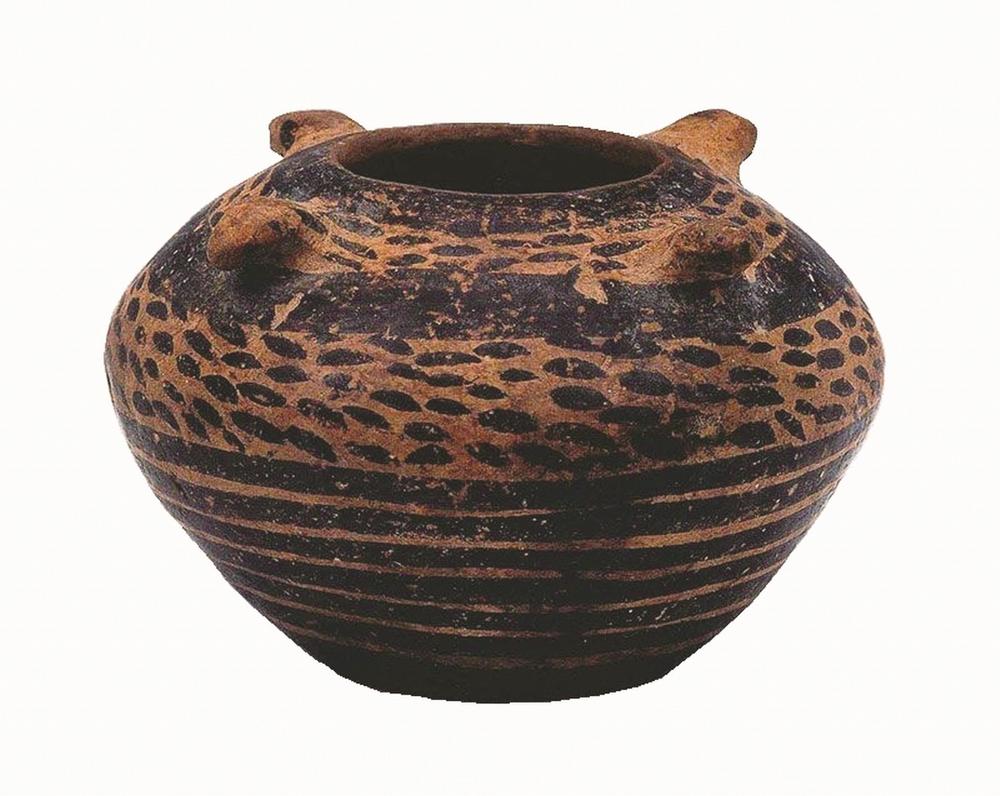

海原县曾征集一件带点纹四鋬彩陶盂(图10),现于宁夏博物馆展出。此彩陶罐,泥质红陶,高8.3、口径4.8、腹径11.6、底径5.4厘米。圆唇,敛口,溜肩,扁鼓腹,下腹渐收,小平底。口沿处等分置四鋬耳。通体施黑彩。肩至鼓腹饰几周黑色条带纹间饰黑色点状纹,下腹处饰黑色条带纹。器物小巧精妙,用色沉稳。仔细观察,我们会发现这件带点纹四鋬彩陶罐的肩至鼓腹饰几周黑色条带纹间饰,很像古人在山梁上开了一圈带状梯田;黑色点状纹,很像新石器时代古人在带状梯田上播撒下种子的画面。因此,这件彩陶纹饰应是“播种纹”。这件彩陶被宁夏博物馆专家命名为“盂”,应是用于盛水和盛饭之器。《说文》:“盂,饮器也。”颜师古注《急就篇》云:“杅,盛饭之器也。”古人也是毫不放松地抓好粮食生产,做好粮食安全保障工作,使粮食之基更牢靠、发展之基更深厚、社会之基更稳定。

在宁夏博物馆展出一件双耳彩陶罐(图11),是1984—1987年宁夏海原县菜园村新石器时代遗址切刀把墓地考古发掘出土,泥质红陶,高19、口径7、腹径20.6、底径7厘米。小口外侈,窄卷沿,圆唇,高领。在外唇部两侧置一对鋬状耳。圆溜肩,鼓腹,腹置一对半环形带状耳,小平底。黑红相间彩,颈饰网格纹,腹部黑红相间的宽带纹间饰锯齿纹,下饰一周水波纹。鼓腹至器底渐收无彩绘。该器物端庄稳重,保存完好。如稍加留意此彩陶罐,就会发现,其上的纹饰,非常像当地曾盛行的草编粮囤。因此,彩陶罐也是存储粮食的器皿之一,可以防止鼠害、尘土污染,还有居住在窑洞中因潮湿而发生的霉变等问题。在考古发掘中也发现了陶罐中有粟的碳化物,进一步证明了陶罐盛装粮食颗粒的作用。