■江苏南京 王德安

文朋诗友之间互相赠书是常有之事,今天我要讲的是朋友送的字画文物和纪念品。这些馈赠有的是他们自己做的、写的、画的,有的是藏品市场上淘来的。

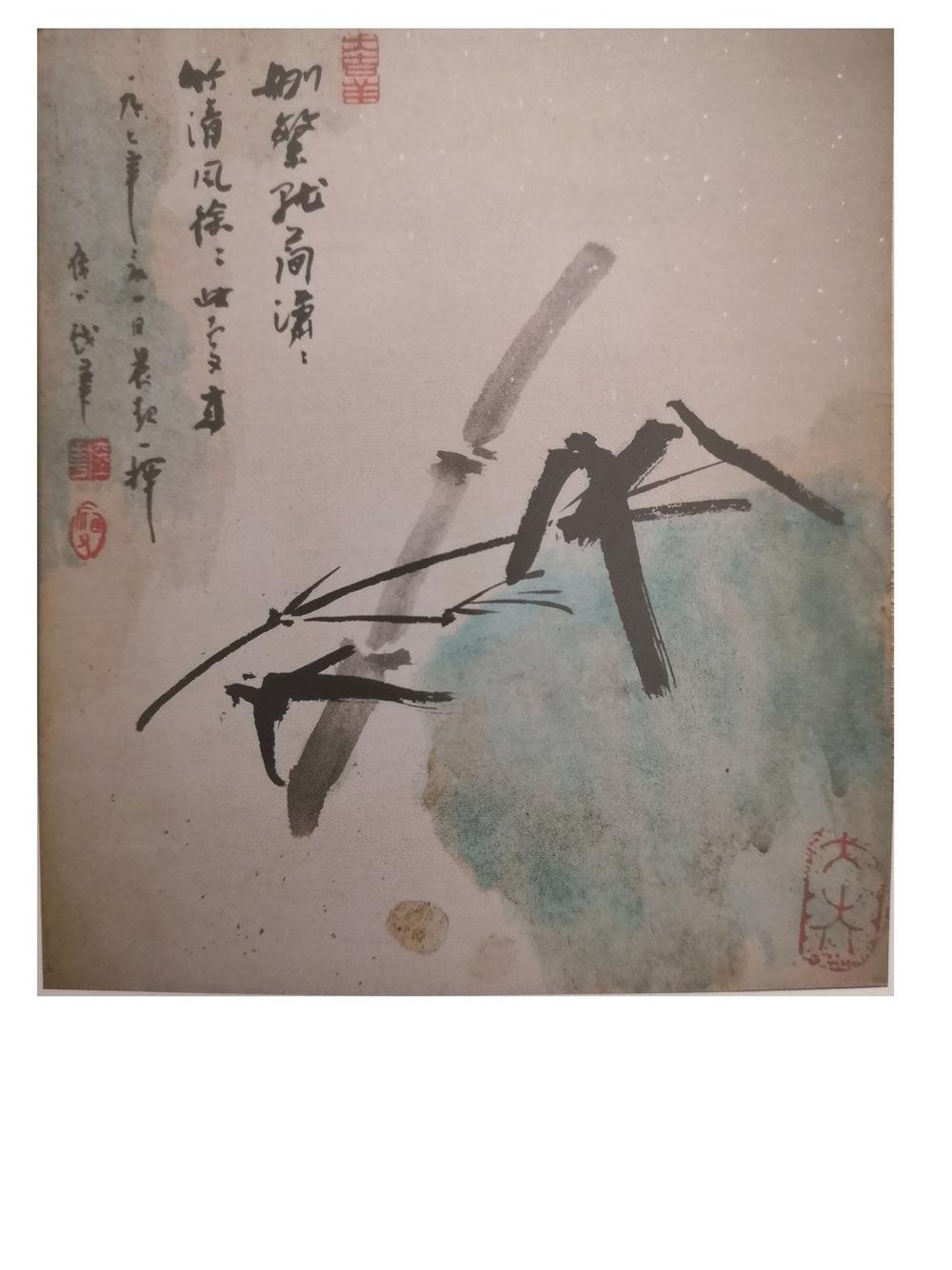

第一位就说陆华先生。早在1994年,我收到寄自《扬子晚报》的一封信,是《扬子晚报》副刊主编陆华寄来的,我以为是退稿信,拆开一看竟是一幅水墨花鸟小品(图1)。哇!陆华居然会画画!我知道他是新闻专业的,历任新疆人民广播电台记者和《光明日报》新疆记者站记者,后来他调回南京,先后在《新华日报》和《扬子晚报》工作,他的绘画完全是出于爱好自学成才,当然他的指墨画得到汪澄先生的指导,进步很快,越画越好。

他在新疆工作了十八年,新疆的风土人情已经融入他的骨髓和梦境。2014年陆华的大型主题书画展“大美新疆”在南京美术馆隆重开展,用50幅指墨写意画卷表达他对这片热土的眷恋。那天山南北的农村牧场、大漠戈壁、边防哨所,还有新疆各民族团结和谐的场景都在他的书画中一一展现,受到各界的好评。接着“大美新疆——陆华书画展”又在乌鲁木齐市美术馆与观众见面。他擅长粗犷硬朗的刚性线条、大块面构图处理,斧劈折带方皴交互运用,极有气势地表现出西域的独特风貌。展出大获成功,陆华将全部画作捐赠给乌鲁木齐市美术馆。

自从陆华被江苏省古陶瓷研究会聘请为顾问,他又在古陶瓷上发现美的元素,觉得六朝古都南京的明城砖及六朝瓦当、砖刻上的纹饰和铭文大有研究,他就施展了他的拓印技术,到处寻觅砖瓦拓印、研究、整理,配以他擅长的陆氏小楷,出版了一本《砖瓦老南京》,获得专家的认可,受到群众的欢迎。

2017年经陆华倡议,在古陶瓷研究会旗下成立“博古画研究院”,所谓博古画,就是用画笔再现文物之美。陆华又施展了他的才智。

2019年我受他邀约同在天泉湖养老社区住了一年多,此间我们朝夕相处,谈诗论画互相欣赏。在他夫人黄春华老师倡议下组了一个群,就叫“文人相亲”,把“文人相轻”的陋习,改一字就成了互相提携、互相倚重新风尚。

他常常将精心绘制的扇面、条幅和中堂等赠予我。我深切感受到他的真诚和友善,住进天泉湖后他送给我礼品的“借口”也更多了,过生日送、团聚就餐送、发表文章送,出版新书也送。现挑选几件重要的说道说道:

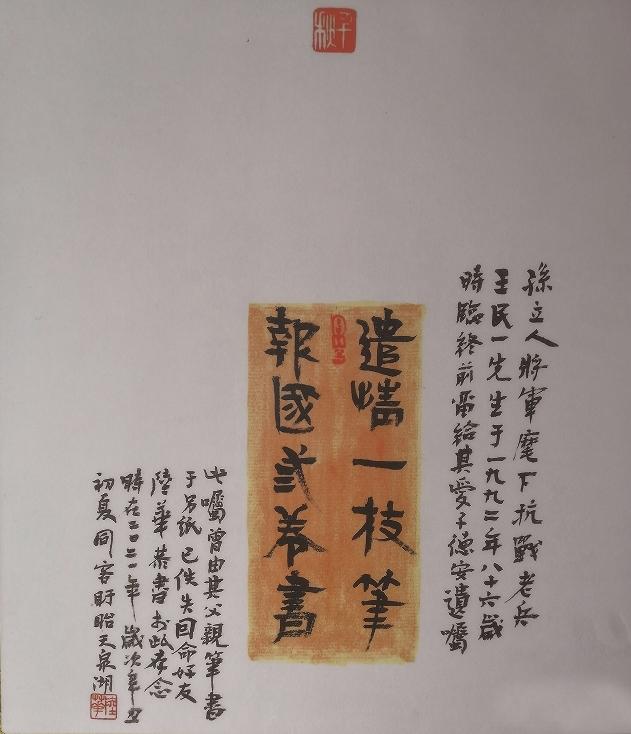

1.他将我父亲这位抗战老兵给我的遗嘱:“遣情一支笔 报国三卷书”写在卡片上,另一面写着“菩提光耀 诗书传家”用塑料压膜制成多份,嘱我分送给我的弟妹,他也自留一份,时刻提醒自己诗书传家,报效祖国(图2)。

2.对联“花草秀而野 文章老更成”意思是花草美丽了田野,文章到老写得更好。这是宋代两位诗人的集句,上联是沈庄可的诗《秀野园》中的“花木秀而野”,下联是吴芾的诗《朱世同喜雪中得酒出佳篇相谢用韵奉酬》中的“文章老更成”。对联之字,在篆隶之间,其书意似《天发神谶碑》,这是他夸我“文运昌隆”呢!他特地裱好送我,挂在厅堂仿佛时时对我耳提面命。

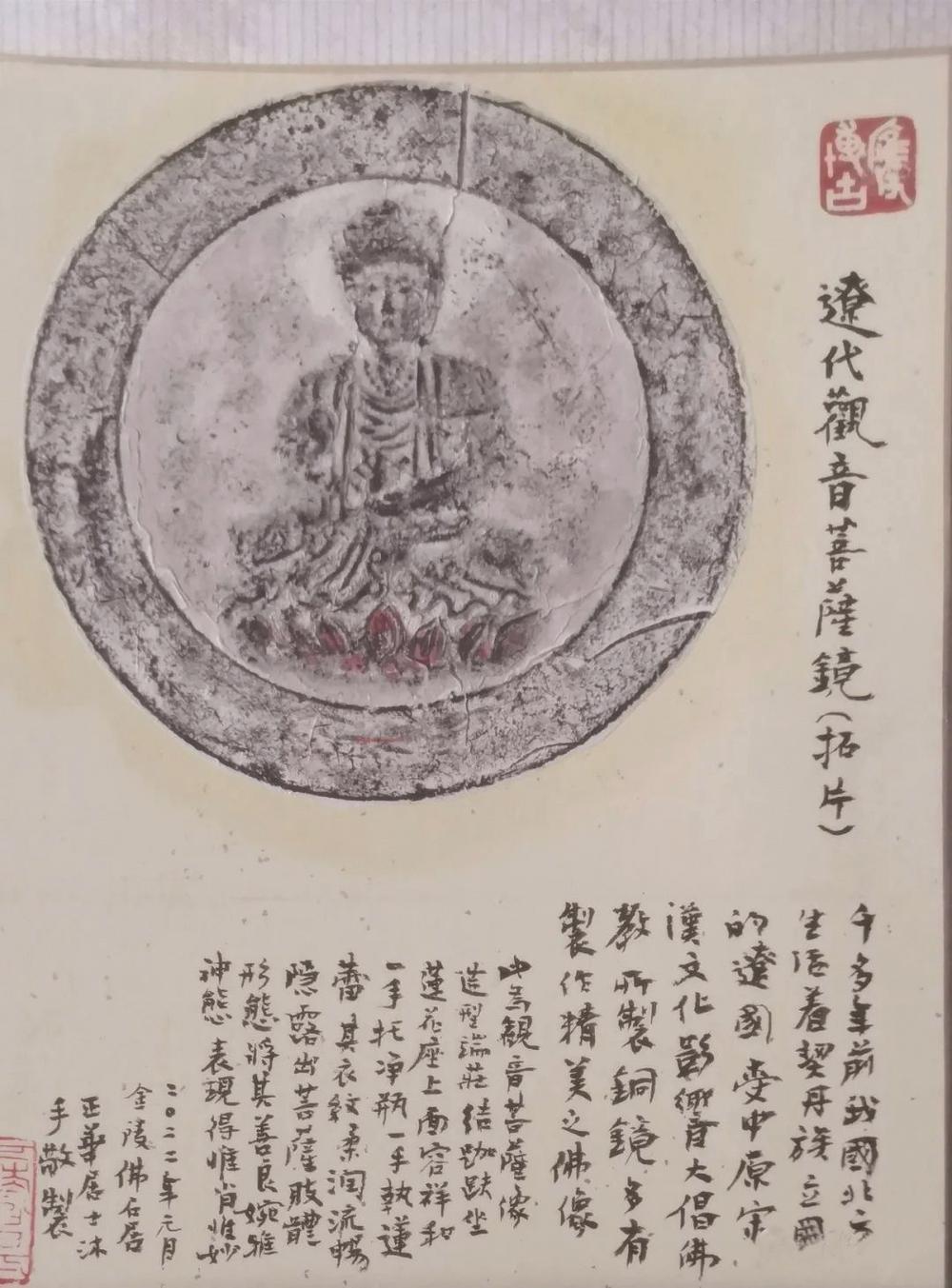

3.辽代观音菩萨铜镜(拓片)(图3)。陆氏小楷书曰:千多年前我国北方生活着契丹族辽国。受中原汉文化影响大倡佛教,所制铜镜多有精美之佛像。此为观音菩萨像,造型端庄结跏趺坐于莲花座上,面容祥和,一手托净瓶,一手执莲蕾,其衣纹柔润流畅,隐露出菩萨肢体形态,将其善良婉雅表现得惟妙惟肖。

陆华沐手敬制在卡纸上,俨然古色古香,又有佛心禅意,投我以木瓜,我无木李回赠,唯有感恩戴德。

清末民初铜质佛手香插(图4)。一只佛手托着一枝莲花,莲花心可插一支香。佛手下方有一尊观音菩萨像。莲花座下居然是一方篆书印章“陶情写意”。

我喜爱古陶瓷,尤其喜爱青花瓷,不是艺术品投资,聚敛升值,而是收集青花瓷片解读上面的画意,视此为人生一乐。“陶情写意”四字,真像为我量身定制,解读为:“陶冶情操,青花写意”。我的第一本青花著作,书名就叫《青花写意》。大千世界人海茫茫,陆华居然在浩如烟海的收藏品市场淘到,并把它送给了我,这真是旷世的缘分,知心的友谊,奇妙的量子纠缠。

再来说说蒋光意。

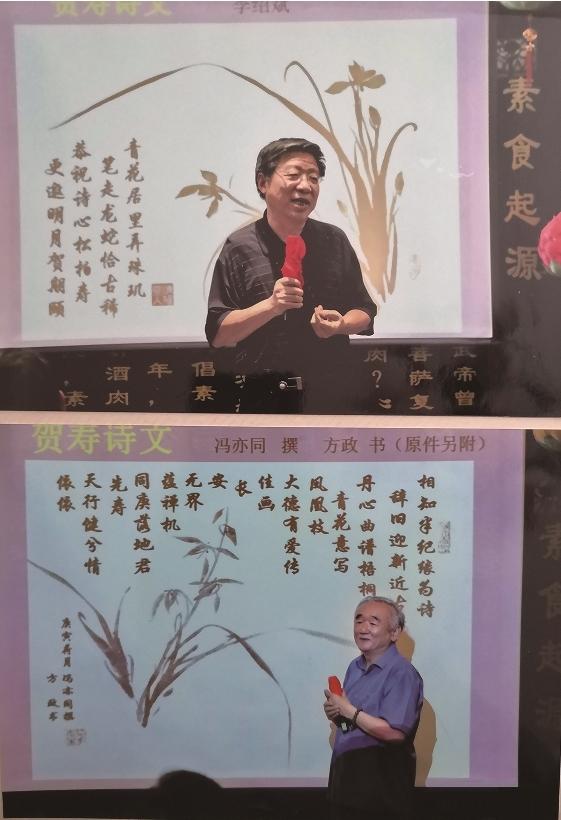

感受最深的是12年前,朋友们为庆祝我七十岁生日,人生七十古来稀,在鸡鸣寺百味斋摆了几桌素宴,到会的都是文学界、陶瓷界的一些学者、专家和亲戚朋友,如冯亦同、李绍斌、池澄、陈仲明、方政、沙志明、周道祥、蒋光意、东方晓、曾立平、夏志诚、何前山、王胜利等。宴会由我的儿子和女儿主持,冯亦同、李绍斌主讲。各位朋友都在宴会上热情发言,并赠送书画条幅。

原秦淮区文化馆馆长蒋光意,几天后送给我一本豪华相册,打开一看竟是那天寿宴的摄影集,58张照片记录了寿宴的盛况。蒋光意是秦淮摄影家协会主席,照片的采光和拍摄很专业。多年过去翻翻相册,感慨良多,那些熟悉的脸庞、熟悉的笑容又扑面而来,只是人都变老了,有的也已驾鹤西去。相册是光意送给我浓缩的美好记忆。但这本相册里唯独没有他的影子,摄影师都是为他人作嫁衣,光意的为人也是这种品格,先人后己,成人之美。他做什么事都力求完美,精益求精(图5、图6)。

光意是一位古陶瓷爱好者,从捡瓷片开始自学成为行家里手。2007年江苏省古陶瓷研究会拟编著一部《中国青花瓷纹饰图典》,他是副主编。他的任务是将各地瓷友收藏的青花瓷片拍成照片。他背起相机到南京十多位瓷友家拍摄,又去镇江、扬州、淮安、昆山、景德镇、九江、金华等瓷友家拍摄了数万枚瓷片,然后分类断代,修理调试图片。他夜以继日,不辞辛劳,完成了五部(人物、花鸟上、下,山水、铭文款饰)。他的眼睛因长期过度使用,造成视网膜脱落,治疗好长时间才恢复过来。他与全体“瓷片族”的付出完成了专业文博单位无法完成的“青花典籍”,其被称为陶瓷爱好者的工具书、美术工作者的参考书、民俗文化研究的教辅书。

光意后来又受聘当上金陵老年大学陶瓷兴趣班的老师,没有课本没有教材,他就用瓷片标本当教具,“传道、授业、解惑”,他还带领学员走出去参观博物馆和古窑址、捡瓷片、体验瓷器制作,吸引了60多位“瓷粉”,成就了多位“草根专家”,有几位居然开起了古玩店,底气就来自这种理论和实践相结合的教学方法(图7)。他和秘书长钱俊华成了老年大学最受欢迎的“教授”。他们的学习还出了成果,按陶瓷专家张浦生提出的青花瓷鉴“一看青,二看花”的经验,在光意的指导下虞宝祥按各朝代使用的青花钴料的不同编成口诀,大家又在实践中加以修改补充,好记又实用。他们学习的事迹还上了报纸、上了电视。学员们反映“最高兴的教学是课堂问答;最快乐的旅游是窑址考察;最爱淘的藏品是残片碎瓦;最宝贵的收获是辨识真假。”

我请他发些图片给我,再三强调要有他的形象,他发来许多,他在照片里只有几张。我想那是他的心在镜头里,他的人常常在镜头外(图8、图9)。