■贵州 周继厚 张林霖 周诗瑜

抗日战争时期,贵阳市东南郊的图云关,堪称中国战地医疗救护指挥中心:这里驻扎着中国红十字会救护总队部、军政部战时卫生人员训练总所、军政部第167后方医院、美军第27野战医院;成立中国战时环境卫生学会、濛江医学会、民众卫生救护研究会等学术研究组织。图云关附近有湘雅医学院、贵阳医学院,以及分散于省内各地的中正医学院、陆军军医学校、陆军兽医学校等医科大学,并开办军政部荣誉军人第1休养院、军政部第4临教院,成立贵阳陆军在乡军官会等,这些学校、休养院等,都与图云关有着千丝万缕的联系,形成一个教育、培训、医疗、救护和研究密不可分的完整系统。

中国红十字会成立于1904年,是从事人道主义工作的社会救助团体。在战时从事救助难民、救护伤兵等人道主义救援活动。

图1为中华民国红十字会总会证章。

1932年淞沪抗战爆发,中国红十字会即在上海组织救护队,设立临时伤病院40余所、难民收容所5处,救护抗日伤员8000余人。医护人员冒着枪林弹雨,不辞辛劳工作在前线,积极投身抗日救国。

图2是国难战士救护慰劳会纪念章,1932年颁发。

1937年“七七事变”后,抗日战争全面爆发。中日双方投入约80万军队展开“淞沪会战”,战役持续三个月,所带来的伤病已远超当时医疗机构所能承载的总和。大批爱国青年纷纷聚集到红十字旗帜下,志愿参加为抗日将士的医疗救护队伍,从而使中国红十字会组织随着抗日战争的全面展开进入一个新的发展阶段。

图3是中国红十字会上海市救护委员会第一救护医院证章,背面注明淞沪抗战爆发时间“1937年8月13日”;图4为中国红十字会总会救护委员会第十一救护医院淞沪抗战救护纪念章;图5为中国红十字会上海市救护委员会第十九救护医院淞沪抗战纪念章。

上海、南京相继沦陷后,中国红十字会总会迁到武汉,联合全国医务界爱国人士,于1937年12月6日在汉口成立“中国红十字会临时救护委员会”,并筹组救护总队。1938年6月,中国红十字会总会迁至长沙,将临时救护委员会改组成立“中国红十字会总会救护总队”(简称“救护总队”),与国民政府行政院卫生署分工合作:卫生署负责民事医护救援和防疫;救护总队负责各战区军事医护救援和防疫。同时合办“战时卫生人员训练班”,招收知识青年进行培训,编成每队20—30人的医疗救护队,奔赴各抗日战区。

1939年2月,由于局势变化,救护总队及卫训班人员辗转迁移至贵阳市东南郊的图云关,一直到抗战胜利。

图6为中国红十字总会救护总队部纪念章。

林可胜(1897—1969),祖籍厦门海沧,出生于新加坡,是我国现代生理学奠基人。他不仅是蜚声国内国际的医学博士,又是一位赤诚的爱国主义者,在祖国危难之际,义无反顾投身战地救护工作,先后担任中国红十字会临时救护委员会总干事、中国红十字会救护总队总队长、军政部战时卫生人员训练所少将所长、中国远征军少将军医总监、军政部军医署中将署长等职,他组织和领导全国战地救护和医务人员训练工作,堪称中国战地医疗救护指挥中心“掌门人”。

救护总队作为民间组织,经费主要来自国际红十字会和爱国华侨的捐赠,资金充沛。在林可胜的领导下,救护总队秉承“救死扶伤、博爱恤兵”宗旨,足迹遍布全国各战区,还被派往延安和江西协助八路军、新四军的抗日斗争。1940年前后,救护总队由组建初期的37队陆续扩充至178队,医务人员达3420人,拥有救护车200辆、卫生材料分库11个……成为最集中的外国援华医疗物资枢纽。

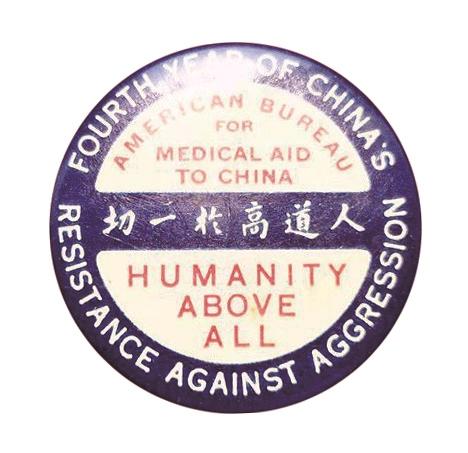

图7为美国医药援华会(AB-MAC)“人道高于一切”纪念章。

随着战争的扩大和深入,战地救护工作形势愈发严峻,医护人员从数量到质量上都不能满足实际需要。训练医生需要很长时间,而现实状况急缺人手,于是救护总队选择从培养容易速成的医护助理员入手,“战时卫生人员训练班”应运而生,初设医疗队、卫生防疫、救护担架、医护助理等四个班,于1938年6月开课。武汉会战开始后,救护总队和卫训班被迫于1939年2月迁至贵阳图云关。

为便于各战区军医训练,卫训所在林可胜主持下,于1939年秋首先在陕西成立卫训分所,后根据战地救护需要,陆续在江西、湖北、四川、湖南等地共设立五个卫训分所。

图8为军政部第一六七后方医院证章。

抗日战争得到许多国际友好人士的同情,他们不仅在道义、政治和物质上给予中国无私援助,还派遣医疗队来中国,帮助中国人民进行抗日战争,其中著名的有加拿大医生诺尔曼·白求恩、印度医生柯棣华,而柯棣华医生当年就是从图云关前往延安的。

图9为学习白求恩纪念章。此章为边区为纪念白求恩而制发;图10为白求恩像章。

抗战期间,长期在图云关参与救护总队工作的外籍医护人员有30余名,这些医生被称为“西班牙大夫”,来自波兰、德国、捷克、苏联、奥地利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等国,多数是犹太人,却没有一个是西班牙人。由于这些医生曾作为志愿者在“西班牙国际纵队”服务,参与过西班牙反法西斯斗争,因此有“西班牙大夫”尊称。他们是在英国“国际医药援华会”的组织和资助下,于1939年前后分期分批从不同国家来到图云关,在艰苦环境中度过六年血与火的岁月,一直坚持到抗战胜利,有的医生还献出了宝贵的生命,为中国的抗战事业作出了突出贡献。

湘雅医学院是战时第一所迁至贵阳的著名医学院。1938年8月,长沙战事紧张,院长张孝骞率师生共260人于同年10月11日到达贵阳,11月完成全部搬迁。在石洞坡的山腰先后建起三栋两层的楼房,两排平房和厨房等校舍,院长张孝骞叫总务人员在医学院大门前挂“湘雅村”木牌,这就是贵阳地名“湘雅村”的由来。抗战胜利后,湘雅医学院迁回长沙。

抗战爆发后,许多学生流离失所,部分学生流亡西南。为适应形势需要,民国政府决定建立贵阳医学院。1937年12月在汉口成立筹委会,聘北京协和医学院李宗恩等人为筹委会负责人,分别在汉口、重庆、西安、长沙、贵阳五处招生,流亡的医科学生及护理300余人报名。

图11为贵阳医学院校章;图12为军政部卫生预备团军医训练班第2期毕业证章。

图云关作为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争的重要历史遗址,贵阳市人民政府在图云关竖立“中国红十字会救护总队图云关旧址纪念碑”“国际援华医疗队纪念碑”。2018年对“中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园”进行升级建造;2022年初,在抗战遗址上修建的“中国红十字会救护总队——贵阳图云关抗战纪念馆”落成,对公众开放,成为社会各界缅怀先烈、牢记历史,弘扬爱国主义精神和“人道、博爱、奉献”的红十字精神的重要阵地,同时也是中国抗战文化对外交流、传播红会文化的重要名片。