■江苏南京 王德安

龙是中华民族的图腾,华夏子孙是龙的传人;龙是人们最为崇拜的吉祥圣物。龙为帝王的自比,显示至高无上的威严;龙是四象之首,青龙代表东方;龙是佛教的神兽,天龙八部之首;龙是古代一种兴风雨、善变化、利万物的神兽。龙这个圣物形象是由九种动物合成:“角似鹿、头似驼、眼似兔、颈似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”(《尔雅翼》)。

在中国文化中,龙具有非常重要的作用,龙的文化博大精深,龙纹传承至今,已经成为中华民族的象征。它的形象从瓷器诞生就出现在瓷器上,历经千百年一直到现在,未曾断绝。青花瓷从元代起就有龙纹现身,然后明清至今绵延不绝。青花瓷上的龙纹不是一成不变的,每个朝代龙纹都会有不同之处,各有各的特点。现择其部分讲说“青花表相,龙行于瓷”。

元代风行三爪龙

元代龙纹特色鲜明,龙形蜿蜒细长如蛇,头比身躯小,头呈扁长形,上头鼻梁前端有尖挺形和平整形两种,平整形鼻尖两侧有龙须,但是很短,尖挺形则无。龙光头无发或者有几缕飘在脑脖处。龙张口,露齿,吐舌,额头高凸,两眼凝视前方,角和发朝向后方,龙角与鹿角相似,背脊朝上状如火舌,四足肌肉结实,关节弯曲,爪张而有力。多见三爪,五爪罕见。元代并非五爪龙才是官窑宫廷用瓷。根据考古发掘,出土不少的元代枢府瓷(枢府为元政府重要的“枢官院”官秩从一品),三爪龙纹居多,也有四爪五爪龙纹的,还有龙凤纹的。从而佐证了三爪龙纹、四爪龙纹仍然是官瓷,为宫廷用瓷。图1为土耳其托普卡珀博物馆藏的元青花龙纹扁瓶,图2为元青花残片,均为三爪龙。元代龙尾部渐细而尖,也有少数火焰状尾,一部分龙纹腹部呈环节状,犹如蛇腹,鳞片多呈鱼鳞状、网格状,胸部和身躯间绘有火焰状条带纹。

张嘴闭嘴洪武龙

明朝的龙纹在元朝的基础上又有所发展,其总体特征是龙的形态整体看起刚烈凶猛,龙纹极具威严之气,散发出浓重的皇家气息。

洪武年陶瓷器物上龙纹饰的嘴有点特殊。

图3为北京故宫博物院藏洪武青花瓷盘,盘上有两条闭嘴龙,上海博物院藏的洪武釉里红龙纹双耳瓶也是闭嘴龙。

2010年11月在南京召开的“明洪武瓷国际学术研讨会”上,张浦生先生出示一块洪武官窑青花龙纹瓷片(图4),上面绘画的龙也是闭口的。

闭嘴龙象征着什么,引人遐思:是表示皇帝金口玉言,是暗示帝王谨言慎行,还是宣示天子的庄严威德?为探究竟,我专程去了明孝陵,查看周边的石雕龙纹,发现无论是享殿台基遗址或金水桥两侧石雕龙吻全是闭口的。当年朱元璋的皇宫,现在仅剩明故宫遗址,所有龙纹石雕也都是闭嘴的,先前在明故宫拾到的瓦当滴水,凡有龙纹的也都一律不开口。在南京琉璃窑址出土的素胎龙纹残件,也一律“闭口不言”。明中都的皇陵的琉璃板瓦滴水和黄釉琉璃瓦当以及釉里红瓦当都是闭口龙。但有个别的青花器上的龙是张着嘴的,张嘴闭嘴是偶然巧合还是另有玄机,这是个很有趣的话题。

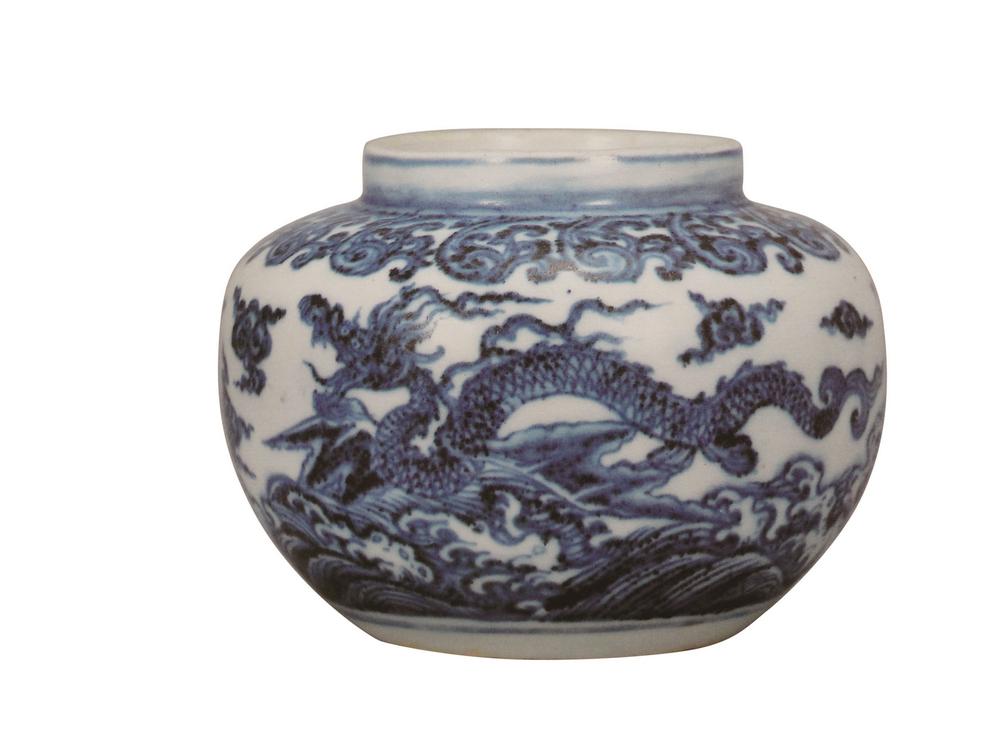

永乐始现海水龙

洪武、永乐、宣德时期,陶瓷器物上的龙身比元代要粗大,其他方面基本承袭了元代的风格,有常见行龙,穿云破雾,威风凛凛,霸气十足。

瓷器上洪武年没有海水,这与朱元璋的“海禁”政策有关,明初海禁时紧时松,主要目的都是遏制东南沿海倭寇的侵扰,并对日本“闭绝贡路”。在海禁时期,海洋贸易体系主要通过朝贡和官办的方式进行。同时《明史》里记载说:方国珍、张士诚相继诛服,诸豪亡命,往往纠岛人入寇山东滨海州县。《明史纪事本末》也提到:张士诚、方国珍余党导倭寇出没海上,焚民居,掠货财,北自辽海、山东,南抵闽、浙、东粤,滨海之区无岁不被其害。洪武三年(1370),明政府“罢太仓黄渡市舶司”(《明太祖实录》)。洪武七年明政府下令撤销自唐朝以来就存在的,负责海外贸易的泉州、明州、广州等三市舶司,中国对外贸易遂告断绝。洪武十四年,朱元璋以“倭寇仍不稍敛足迹”,又下令禁濒海民私通海外诸国”(《明太祖实录》)。自此,连与明朝素好的东南亚各国也不能来华进行贸易和文化交流。洪武二十三年(1390),朱元璋再次发布“禁外藩交通令”。洪武二十七年(1394),为彻底取缔海外贸易,官府一律禁止民间使用及买卖舶来的番香、番货等。洪武三十年再次发布命令,禁止中国人下海通番。法律规定了严酷的处罚办法:擅造大船,带违禁货物下海,前往番国买卖,潜通海贼,同谋结聚者一律处斩,枭首示众,全家发边卫充军。朝廷一再昭告滨海居民“不得私出海”“不得擅出海与外国互市”。在这种禁锢和高压下,谈海色变,官窑和民窑画师谁敢在瓷器上画海水龙?直到永乐年以后瓷器上出现海水龙和翼龙(应龙)。图5是永乐海水龙纹小罐,两条龙昂首张口,毛发直竖,前足为翼,后足为鳍,腾跃于波涛汹涌的海上,这当然与郑和下西洋有关,郑和“衔圣命出洋”,浩浩荡荡震动全国,青花瓷绘上出现海水龙和飞龙,既记载了郑和出海寻找建文帝的历史,又颂扬了他沟通四海的功绩。