本报讯 近日,作为长沙博物馆中华文明特展系列之一的“融合之路——拓跋鲜卑迁徙与发展历程”特展,亮相该馆特展二厅。据悉,展览以拓跋鲜卑的民族发展史为主题,通过与拓跋鲜卑民族相关的180件套文物,来描绘拓跋鲜卑不同阶段的文明与文化特征,呈现其社会演进和发展的时代风貌,表现这一伟大民族的历史功绩,加深对华夏文明向心力及多元一体文明的认知。

拓跋鲜卑初起时是一支游弋于大兴安岭森林中的猎牧部落,为开辟新的生存空间走出嘎仙洞,南迁至呼伦湖,又迁居盛乐,逐步建立北魏,后迁都平城并称帝,进而统一黄河流域,迁都洛阳后全面推进文化融合。他们在多次迁徙中与多民族不断融合交流,通过自我革新将游牧文化注入华夏文明之躯,为唐朝的统一和繁荣奠定了基础。北魏,在魏晋南北朝的乱世里存续了近150年,是被纳入正史序列、第一个统一北方入主中原的少数民族政权。

本次展览分为“拓跋肇始”“平城时代”“洛邑重辉”三个单元,从不同发展阶段的政权和都城建设、生活习俗转变、中西交流及宗教文化等方面,再现拓跋鲜卑的民族融合之路和北魏的峥嵘岁月。第一单元讲述拓跋鲜卑民族的起源,从大兴安岭北部多次南迁,经数代人的经营,拓跋鲜卑在盛乐建立北魏政权,并展现了拓跋鲜卑这一北方游牧民族独特而灿烂的文化;第二单元聚焦于平城作为北魏国都时期的社会转型,统治者效仿中原制度逐步建立起国家机制,同时东征西讨、开疆拓土,迁徙大量人口充实京畿地区,加速汉化进程,生产生活方式逐步走向农耕和定居,稳定的社会发展也使得丝绸之路重新繁荣,平城呈现“胡风国俗,杂相糅乱”的景象;第三单元再现北魏迁都后的洛阳,孝文帝营建北魏洛阳城,社会包容开放,汉化运动深入,民族融合和文化交融进一步加深,洛阳成为北魏时期民族、艺术、宗教文化融合的中心。

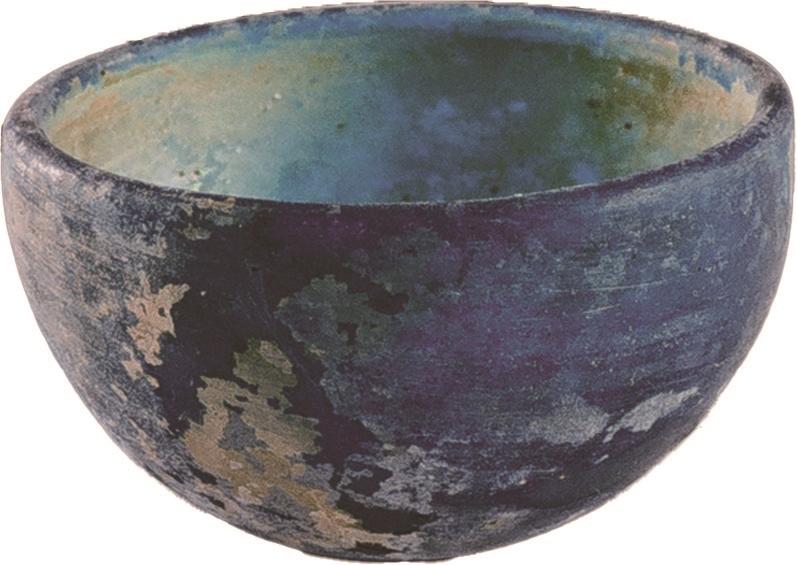

展出文物中,呼伦贝尔的嘎仙洞遗址出土的石镞、骨锥等,见证了拓跋鲜卑早期的生活遗迹;内蒙古博物院藏的鹿角金步摇冠精美华丽,鹿头面部镶嵌有珠饰,鹿角支叉上所挂的桃形金叶均可摇动,同时也象征着草原民族对于鹿的崇拜;一件件釉陶马、釉陶甲骑具装俑,展示了拓跋鲜卑强大的骑兵力量;从大同出土的彩绘陶女舞俑到洛阳出土的彩绘陶伎乐俑,体现着北魏在汉化改革前后的服饰变化、音乐舞蹈和社会生活等;具有希腊罗马雕塑艺术风格的花卉人物文金盘,玻璃小钵那迷人的“北魏蓝”,无一不彰显着当时丝绸之路的繁荣和东西方文化的交汇。

拓跋鲜卑还创造了丰富灿烂的文化,云冈石窟、龙门石窟的开凿年代都是在北魏,《水经注》的作者郦道元、《齐民要术》的作者贾思勰都是北魏人,《洛阳伽蓝记》里是借佛寺来写孝文帝迁都洛阳至北魏分裂为东、西魏之间的历史,我们所熟知的《木兰诗》的故事背景也被很多专家推测为北魏,他们所遗留下的这些文化艺术至今仍为世人瞩目。

据悉,此次展览由长沙市文化旅游广电局主办,长沙博物馆、大同市博物馆、内蒙古博物院、洛阳博物馆和呼伦贝尔博物院共同承办,展期至4月7日。

(记者 王国良 通讯员 万国珍 孙田)