■江苏南京 王德安

陶瓷绘画是社会生活的再现,体育运动在瓷画上也多有表现。本文以青花瓷画为主,解读上面的体育画意。为了叙述方便,就掌握的资料将古代体育分为竞技类和游戏类。

竞技类:两军对垒鏖战急

在古代传统体育项目中,有一种骑在马上以杖击球的运动项目——马球。球状小如拳,以草原、旷野为场地。游戏者乘马分两队,骑在马背上用长柄球槌拍击木球,以打入对方球门为胜。有人认为中国古代的击鞠就属于马球运动。也有人认为,马球最早源于公元前525年的波斯(今伊朗),后传入中国。三国时曹植的《名都篇》中有诗曰:“连骑击鞠壤,巧捷推万端”,说明至少在汉末马球已经存在了。

马球盛行于唐宋元三代,至清代始湮没,主要流行于军队和宫廷贵族中。西乾县唐章怀太子李贤墓中发现的打马球壁画,充分表现了唐代马球运动场景。考古出土的这一时期马球俑、描绘马球活动的铜镜,特别是在长安城唐大明宫含光殿发现记载修建马球场的刻石,证实当时开展马球运动的盛况。马球运动有益于参与者的身心、骑术和技艺的锻炼。据文献记载,唐代历朝皇帝如中宗、玄宗、穆宗、敬宗、宣宗、僖宗、昭宗都是马球运动提倡者和参与者,天宝六年(747),唐玄宗专门颁诏,将马球作为军队训练的课目之一。

唐代打马球风行一时,不仅成为帝王和贵族阶层健身强体的体育运动,而且在对外文化交流中也发挥了重要作用。据文献记载,当时相邻的渤海、高丽、日本等国都有与唐王朝进行马球竞技的描述。现藏北京故宫博物院的《便桥会盟图》(辽陈及之绘制),有一专门描绘唐、突厥两国进行马球比赛的场面。画面以唐太宗李世民与突厥可汗颉利,在武德九年(626)于长安城西渭水便桥会盟之事为背景,画中,数名骑士策马持杖争击一球,场面颇为热烈、壮观。直至宋、辽、金时期,朝廷还将马球运动作为隆重的“军礼”之一,甚至为此制定了详细的仪式与规则。

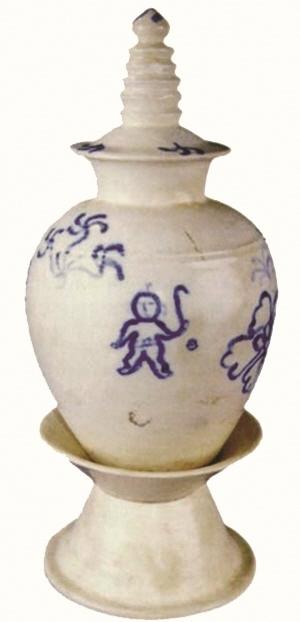

图1为2006年郑州上街区出土的绘有马球图的唐青花罐。这只唐青花罐的出土起码说明几个问题:中外文化交流,马球在中原的普及。唐青花存世稀少,这只唐青花就成了绘人物的绝无仅有的珍品。

图2为宋代耀州窑的印花蹴鞠图,这是最早出现在瓷画上的蹴鞠图。所谓蹴鞠就是踢皮球。蹴,是踢的意思,鞠,为用皮做成的球,中间塞以毛发用脚蹴蹋以为乐,源于战国,又传言为黄帝所发明。还有说蹴鞠是用来训练士兵的,出现在战国时期,这段时间人们除了练习骑射就是学习蹴鞠。蹴鞠,在汉代时就已兴盛,汉代画像石上的蹴鞠图就是证明。唐代发明了充气的球,以动物的胞囊充气而成。最初是用嘴来吹气,后来发明了一种小型的鼓风箱来打气,叫“打揎法”。那时出现了多种妙趣横生的踢球法,有“有球门的足球”和“无球门的足球”几种玩法。唐代时从宫廷至民间均有蹴鞠高手,许多著名文人如杜甫、王维、白居易等都喜欢蹴鞠,甚至女子也加入足球的行列。

唐人康骈的《剧谈录》记载这样一个故事:一次,军队的几个小伙子在踢球,一个传球没接住,却被路旁一个十七八岁的农家少女稳稳接住,并一脚劲射,令球飞数丈之高。这大概是中国最早的女子足球的记载了。唐僖宗就喜欢以蹴球、斗鸡为乐,自称高手,乃对艺人石野猪说:“朕若以蹴鞠取士,准能中状元。”到了宋代蹴鞠之风大盛,由于皇帝的提倡,甚至把会蹴鞠的人选作高官,高俅高衙内就是典型的例子。

宋代开国皇帝宋太祖赵匡胤就是个球迷。元代画家钱选画过一幅《宋太祖蹴鞠图》,画上的人物有宋太祖赵匡胤、宰相赵普、枢密使楚昭辅、指挥使石守信、储君宋太宗(赵光义)、和权臣党进。这些人皆为皇室贵胄,可见当时蹴鞠十分兴盛。

可是到了明代就不同了,明太祖为防止军人沉溺于娱乐中,涣散斗志,决定整肃军纪,洪武二十二年(1389)下令“有军人学唱的割舌,下棋的断手,蹴鞠的卸脚……”但是,一项被广大群众喜闻乐见的运动,不是一道圣旨所能禁止的。明代中晚期,蹴鞠又兴盛起来。明代中晚期青花瓷上的婴戏图多有表现蹴鞠的。从民窑画师洒脱洗练的笔法里,足见当时踢风之盛。明代早期青花瓷上没有蹴鞠图,而在晚期大量出现,则是有政治背景的,这也成为青花瓷鉴定断代的一个标志。

根据世界体育研究者多方考证,蹴鞠是现代足球的前身,它诞生于海岱之间的古齐国,最初是从山东临淄开始的。2005年5月20日,在瑞士苏黎世举行的国际足联百年庆典闭幕式上,国际足联主席布拉特为足球起源地临淄颁发了“足球起源地证书”。国际足联秘书长乌斯·林茨题词:因为我的名字叫林茨,所以我对足球起源于临淄更感到骄傲,“临淄”“林茨”发音相同,“感谢中国为世界创造了足球!”

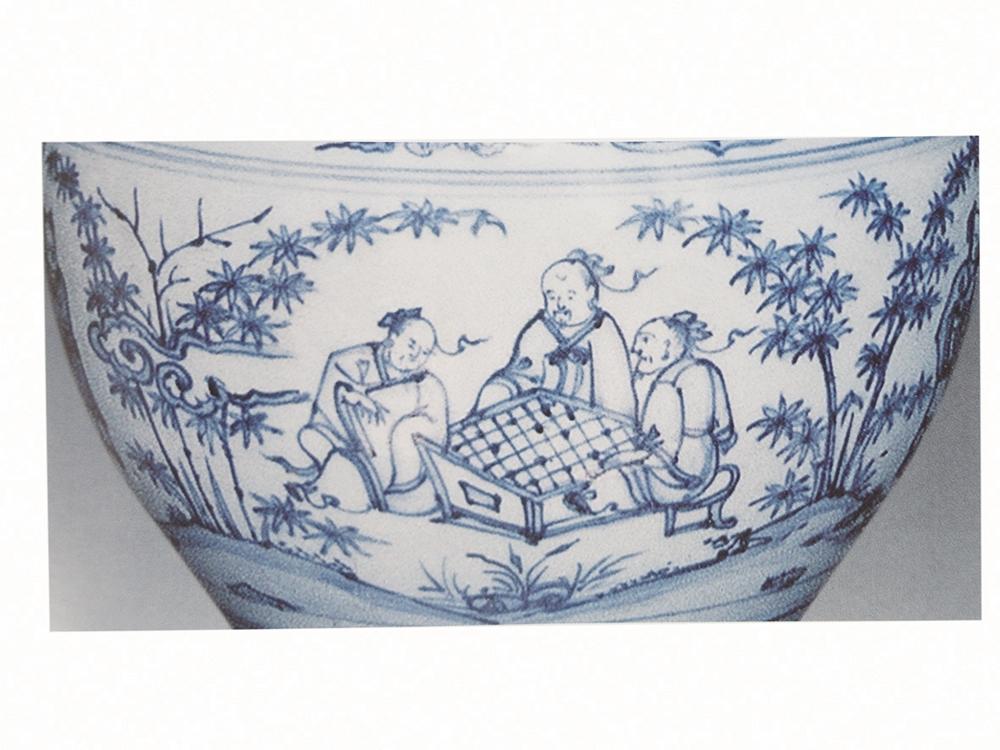

竞技类还有棋类,围棋和象棋等。瓷画上见到的弈棋图多为下围棋,中国古代四大艺术:“琴、棋、书、画”之棋,指的就是围棋。

明清两代,棋艺水平得到了迅速提高。明清的青花瓷画上大量出现弈棋图,应该都是现实生活的写照。图3是弘治年的高士弈棋图,二人对弈,还有一老者观棋不语,看来这一局杀得难分难解。

游戏类:运动游戏花样多

图4为明代弘治年的踢毽子,这是一项娱乐、健身兼而有之的运动。从古至今形制和玩法基本没变。

毽子的发明起始于汉代,是由蹴鞠演变而成,延续至今。宋代开始,鸡毛毽子就流行起来。据《武林旧事》载,城里出现了专门制造毽子的手工作坊。街头常出现三五成群的孩子一边走一边踢。宋代个人技巧性蹴鞠(足球)水平相当高,出现了各式各样踢法,这对踢毽子影响也很大。踢毽子的技术越来越复杂,花样也越来越多,不仅用脚,而且用膝、用胸、用肚子,甚至头也用上了。这些花样分别叫剪刀、拐子、外廉、拖枪、突肚、佛顶珠等。这些踢法有点像蹴鞠的“白打场户”中的踢法,宋人高承说:“今时小儿以铅锡为钱,装以鸡羽,呼为毽子。三五成群走踢,亦蹴鞠之遗事也。”明代流行《二月谣》的儿歌是这样写的:“杨柳儿青,放空钟;杨柳儿死,踢毽子。”说明那时踢毽子活动已很普及。

图5为嘉靖年和崇祯年的放风筝,风筝是我国传统的运动游戏具,风筝多以竹篾为骨架,糊以纸、绢,系以长线,乘风而上。此物始见于春秋,流传至今。五代时,以其装有竹笛或弦,迎风可发出筝的鸣声,始称为风筝。

有一片系明代崇祯年的碗底。上绘一童子既非踢球又非踢毽子,而像在模仿某种动物的形态。东汉著名医学家华佗认为,人体要保持健康就得运动。动摇,则饮食得消化,血脉得流通。他以导引法为基础创编的“五禽戏”就是模仿熊、猿、虎等五种动物的运动,以求强身健体。图中人可能是在习练“五禽戏”或太极拳。

图6、图7都是万历年的习武图。习武就是手持武器练习打斗,所持武器有棍、刀、枪、剑、戟、锤等。瓷画上的习武图多为儿童游戏,源远流长的中国武术,人们从小就习练,从百姓到官兵普遍开展,既是防身术,又是健身术,实在是保家卫国必备。从明清习武图的瓷画中折射出的是中华民族反抗外敌的不屈意志和民族之魂精武精神。