■山东 侯贺坤 王印龙 葛海洋

在中国,龙的地位无可替代。不同时代、不同形态的“中国龙”,附身于各式各样的精美文物。论及制作工艺之精、艺术造诣之高,饰有龙纹的瓷器算是大宗。在中华文化中,龙有着吉祥的寓意。龙形象自兴隆洼文化查海遗址出现,至商周时期成为沟通祖先与神祇的最重要媒介,到秦汉时期龙成为帝王的象征,再到明清瓷器重要的龙纹形象,最终升华为中华民族的精神象征和文化标识,经历了至少八千多年赓续不断的历程。可以说,龙的历史,就是中华文明起源、发展、融合、传播的历史。

明宣德青花云龙纹十棱葵瓣式洗(图1):通宽18.7厘米,造型精巧别致,端庄秀雅,呈葵瓣花口十棱式,浅壁,器口起伏有致,至底微敛,底心微凸,尽显曲线变化之佳妙。内底心青花双圈内绘一五爪降龙穿梭于祥云之间,龙首威武昂扬,须发长而向上飘起,龙身舒展修长,雄姿遒劲,矫健勇猛,气夺千里,灵动活现中不乏威严。外壁十组菱花形开光,每一开光内均绘有一团龙,升龙与降龙相间,游龙矫健飞跃,威势凌人,规整中富于变化,整体组合主次统一,相得益彰。纹饰采用小笔渲染填色,笔触细腻,精巧有神,淡描勾线与渲染相结合,勾画婉转流畅,画法布局既灵活多变又有较强的规律性,使得龙纹造型层次丰富、精细典雅。

清康熙青花跃龙纹梅瓶(图2):通高25厘米,瓶口微撇,短颈,丰肩,肩以下渐收至圈足。通体青花绘纹饰,瓶身绘升龙两条,龙嘴短而阔,下颌偏长;胡须长而弯曲飘逸;龙鳞呈鱼鳞状排列,大而饱满,富有活力。龙颈近首部之处呈S形,龙身卷曲,形象生动,姿态舒展恢宏,更突显其威猛气势。底以青花书“大清康熙年制”六字三行楷书款。釉面莹润,发色亮丽,构图简洁。康熙时期的龙纹凶猛异常,这与当时皇权发展至最高时期相关,由于每个皇帝都对龙纹高度重视,而性格喜好和所处社会发展状况又各有不同,龙纹便呈现不同的状态。康熙时期的器物都透着一种自信与豪迈,龙的动感较强,气魄威武。

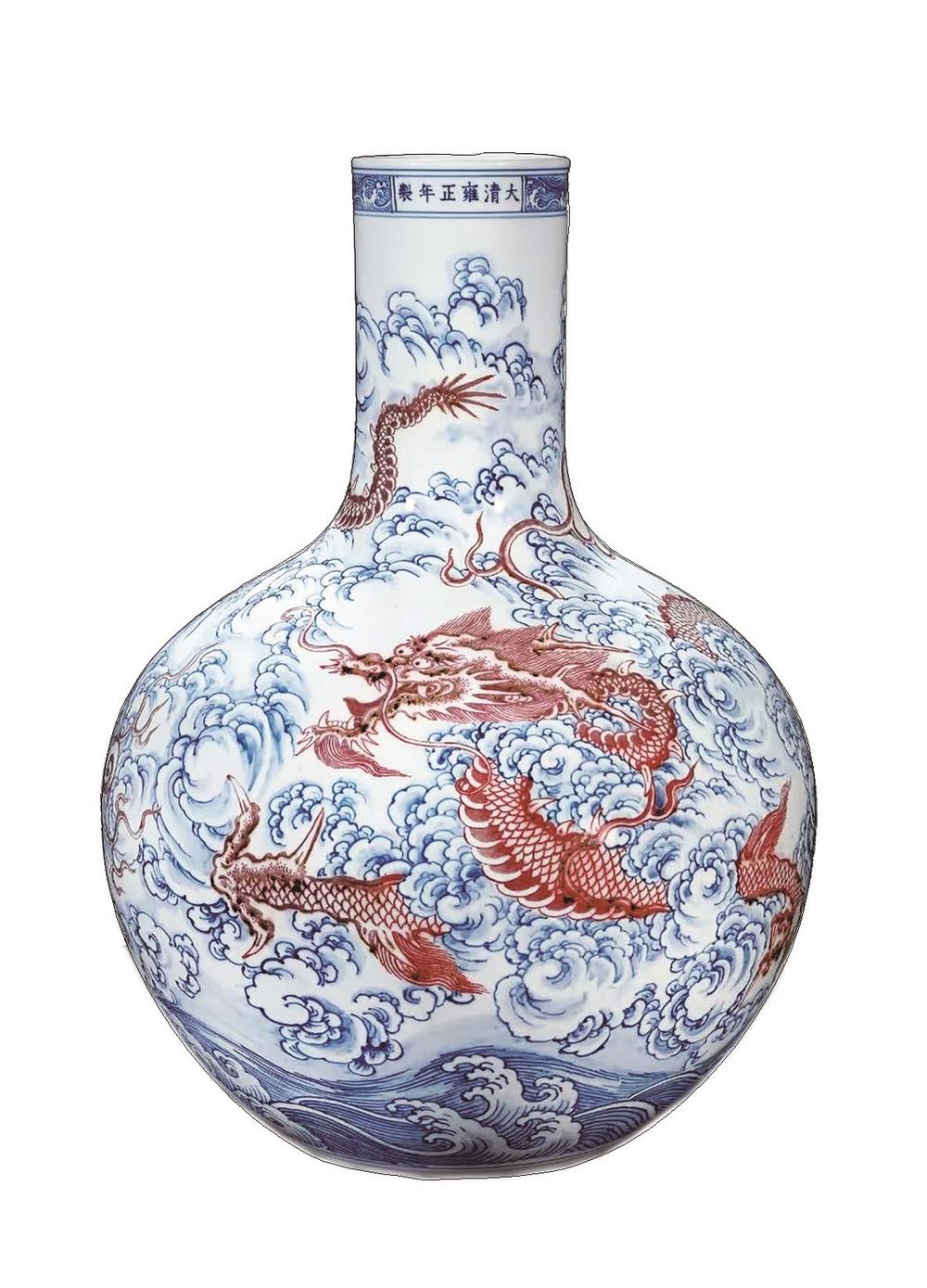

清雍正御制青花釉里红云海腾龙大天球瓶(图3):通高51.5厘米,体量恢宏,直颈粗壮,腹部浑圆,造型及纹饰当自永宣御窑天球瓶化裁而来,足胫部绘海浪翻滚,口沿绘海水纹一周,其间留白,自右向左书“大清雍正年制”楷书横款,字体工整隽秀。颈及腹部通体满绘云龙图案,青花绘云气翻卷,汹涌澎湃,釉里红绘一苍龙于云气中腾跃,口齿怒张,须发披散,气势磅礴,右前爪前伸追逐前方的火珠,肌肉鼓胀,龙爪为三趾,皆锋利尖锐,气势撼人。其身形于云气中时隐时现,将飞龙在天的灵动体现得淋漓尽致,极富艺术表现力。

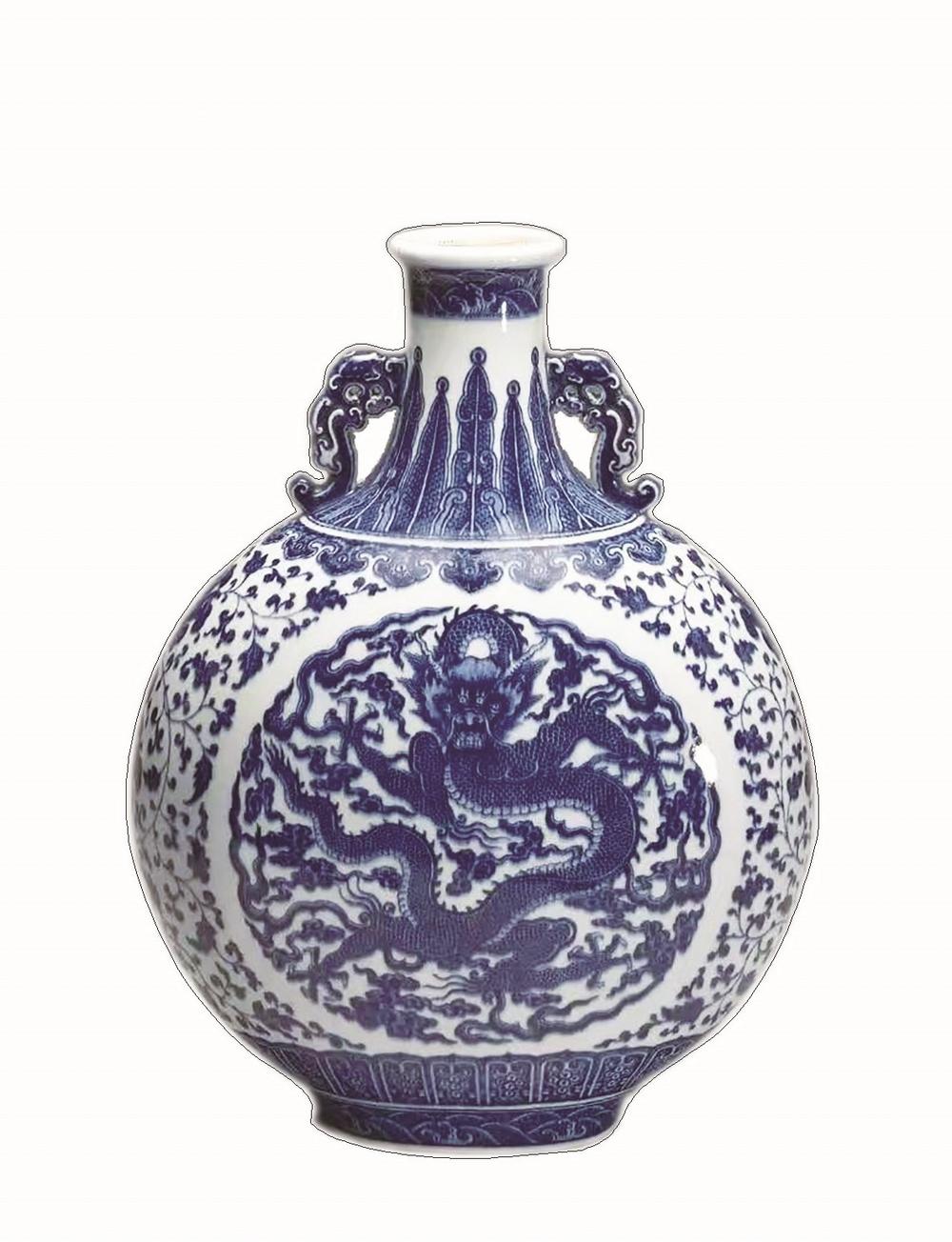

清乾隆青花云龙宝月瓶(图4):通高44.5厘米,口径8厘米,底径15×11厘米。扁壶,小唇口,直颈,器腹呈扁圆形,浅圈足呈椭圆形,颈肩处饰以螭形双耳。口沿及圈足壁饰以青地白纹的海波纹样;颈饰变形蕉叶纹,肩部饰如意云头纹一周;瓶身腹部正背两面皆饰圆形团龙云纹,外绕一圈留白。龙纹作正面龙形,五爪犄张;龙身鳞片勾勒细腻,云纹穿绕隙地。满布缠枝花卉纹,近足处为一圈变形莲瓣纹。底有“大清乾隆年制”六字款。乾隆青花釉面光滑细腻,画片精雅,极富规矩挺拔、大气豪放的特色。乾隆帝对窑务极为重视,在继承雍正官窑的技法基础之上对胎质、造型、纹饰等方面都有更为严格的要求,加之国力强盛、经费充足,彩瓷达到了一个新的高度。

陶瓷龙纹装饰的形成时间较早,其间龙形象也因不同时期的社会审美取向而发生变化,或抽象,或写实。龙在封建社会中有着极严格的等级区分,特别是从元代开始,“禁龙凤纹,臣庶不得使用”,更为龙披上了一层神秘的色彩。明代则规定龙装饰为皇家专属图案,所以在元至明代,凡绘有龙凤的瓷器都为皇室用具,直到清代才逐步放宽限制。在对景德镇御窑厂的多次发掘中,发现了大量被人为砸碎的龙纹残瓷片。这些标本在绘画上大多有瑕疵,按规定,只要有一笔绘制不到位都要砸碎深埋,可见当时对龙纹绘画的要求和审验之严。