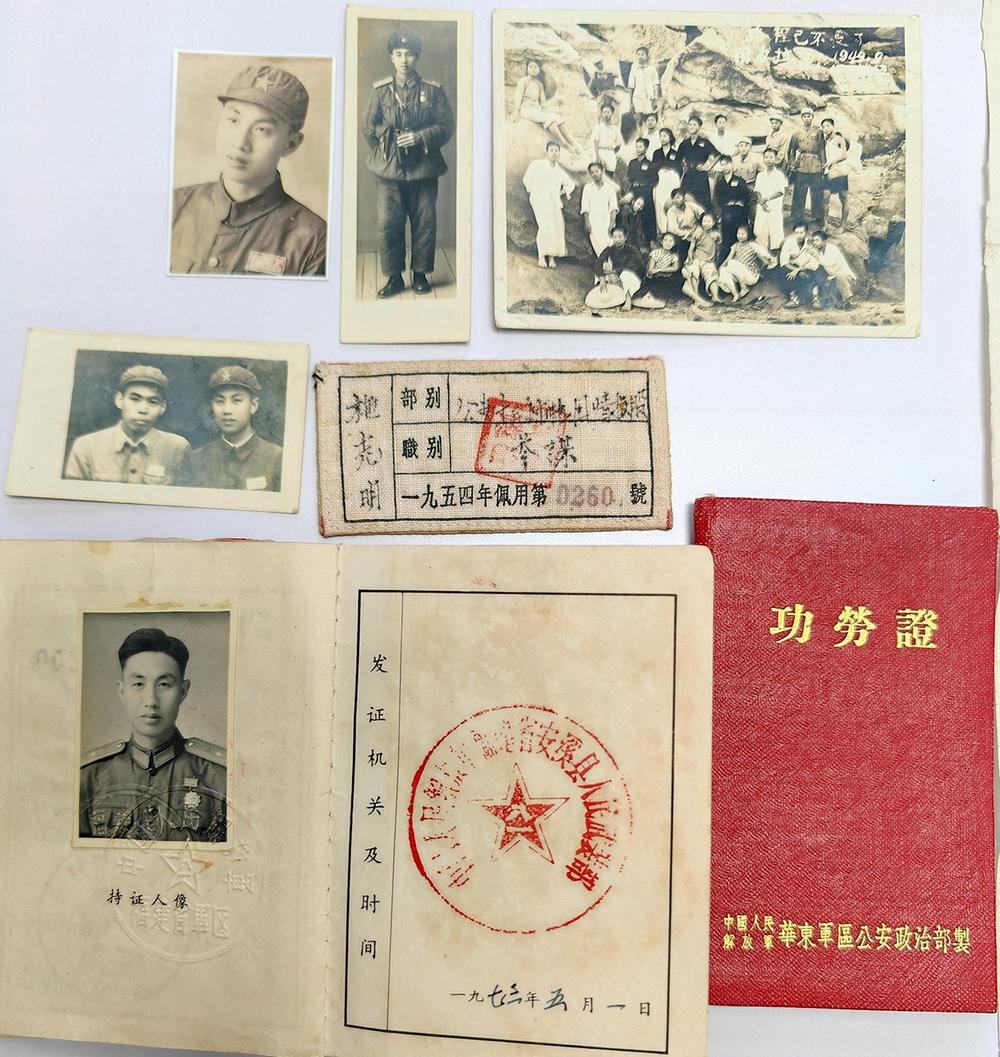

“这些功劳证、胸标、军装照片及转业军人证,父亲藏了半个多世纪……我也是第一次看到。”3月11日,在凤里街道仁里社区,现年60岁的施南辉告诉记者,最近在整理家务时偶然发现一个黑皮包,里面“珍藏”着父亲的光辉岁月。

祖孙三代从军、家风薪火相传。翻阅那一本本红色的证书、一张张泛黄的照片,伴随着施南辉的讲述,记者渐渐读懂了这个泉州市文明家庭、泉州市最美家庭的家风传承、荣耀接力!

父辈的旗帜

“父亲是转业军人,我们是知道的,但他很少给我们提当年的经历。”施南辉说,更多关于父亲施志明的从军经历,是近些年相关部门前来慰问时,父亲讲述的。

1949年之前,施志明在厦门读高中,他的几位老师都是中共地下党员,施志明时常为他们通风报信。1949年9月2日石狮解放,需要一批可靠的人迎接解放军进驻石狮,施志明便是其中一名。石狮解放后,施志明本可以留在石狮任职,但他选择从军,主动申请参军剿匪。

“父亲印象最深刻的是在三明清流的剿匪岁月。”施南辉说,当年父亲与战友在闽西、闽南一带剿匪,参与大小战斗十多场,常年冲锋陷阵,置生死于度外。

“三次荣立三等功!”施志明从军及立功经历,在最近发现的、由中国人民解放军华东军区公安政治部制发《功劳证》上得到了印证:第一次立三等功,1951年于清流县;第二次立三等功,1953年12月于平潭北厝;第三次立三等功,1954年于平潭。彼时,施志明在公安三十九团任参谋。

在这些证书资料中,施南辉首次发现父亲的戎装照。在其中一张照片中,施志明头戴55式棉帽(雷锋帽)、胸戴奖章、腰挎手枪、手持望远镜,显得英姿飒爽;另有一张是施志明与一群同学的合影,照片于1949年9月拍摄,照片背后写着“为纪念厦门解放”等字样。

而今,施志明已96岁,许多事情已经记不起来。“有时甚至连我这个儿子都认不出来。”施南辉说,上述证书材料得以发现,显得弥足珍贵。

三代的芳华

“虽然父亲很少给我们讲当年的经历,但时刻以军人的作风要求子女。”施南辉说,吃苦耐劳、乐于奉献、与人和睦相处,这是父亲对后代的基本要求。

1984年,施南辉继承父愿,从军报国,在河南郑州某部成为一名航空兵。在部队的五年,施南辉牢记父亲的嘱托,踏实肯干、团结上进,当过司务长、当过司机,因为表现优秀,还被选送到武汉学习无线电技术。“临退伍时,部队首长挽留,但我还是决定返乡参加社会主义建设。”退伍后,施南辉被安排到粮食局当司机,一年后,响应号召下岗自主创业,后来自己开办服装加工厂。

施荣林是施南辉的儿子,2011年底,正在读大学的施荣林得知部队在学校开展征兵工作。他当即下定决心、报名从军,得到祖父、父亲等家人的支持与鼓励。2011年12月1日,施荣林应征入伍,成为一名光荣的军人。在部队的两年里,施荣林亦表现突出,被评为“优秀士兵”。如今已成家立业的施荣林说:“在部队的两年里,是我成长最快的两年。学会了吃苦耐劳、团队合作以及拼搏精神。”

综合施南辉的讲述,以及《转业军人证》等相关资料佐证,施志明在中国人民解放军首次实行军衔制后,于1956年被授予少尉军衔。后来,施志明在安溪县兵役局征兵科任助理员职务,1958年4月转业到安溪县木材公司工作,并于1979年12月转至晋江县(现晋江市)工作,直至退休。

一生的珍藏

发现父亲的这些珍贵证件与资料后,施南辉将之翻拍、复印、塑封成一张大照片,摆在家里最醒目的地方。“这是父亲的珍藏,也是家风的最好传承。”施南辉说,尽管父亲已经记不起这些,但一家人都牢记父亲的教诲,努力为社会多作贡献。

多年来,施南辉一家身体力行参加各项公益活动,热心助人、团结邻里,并慷慨解囊、捐资公益。作为市实验幼儿园关工委成员之一,施南辉除了参加实幼的相关活动,还与实幼党支部走进仁爱学校,开展支教助学志愿服务活动。去年11月,在凤里街道妇联、凤里“咱厝边”家庭服务中心组织开展的清廉家风故事分享会上,施南辉受邀为辖区民居分享一家三代从军报国的经历,以及家风传承的故事。

沿着父辈的奋斗之路,赤胆忠心保家卫国,传承良好家风,在各自岗位上发光发热。近年来,施南辉一家先后被石狮市、泉州市评为最美家庭、“五好”家庭、文明家庭。“将来若有机会的话,希望我的孙子也能参军,报效国家。”施南辉说。

(记者 林恩炳 许玉妮)