■上海 贾文蓉

2024年是生肖龙年。关于“龙”的记述,最早出现在先秦古籍《山海经》中。“龙”是中华先祖的图腾,中华民族的子孙称“龙的传人”。在封建时代,“龙”是皇权的象征,皇宫的建筑、服饰、器物等都以“龙”为装饰。而龙作为瓷器纹饰,最早出现在宋代;到了元代,青花瓷中也有不少龙纹瓷器出现;直到明清时期,“龙”正式成为皇家的御用纹饰,被广泛应用到历代宫廷器物中。本文为大家介绍我国古代的龙纹饰瓷器,以此恭祝读者龙年大吉!

宋代的龙纹瓷器,典雅而洒脱。龙纹应用更广泛,宫廷和民间龙纹形成同步发展。宫廷龙纹造型突出神性,金碧辉煌、精巧典雅;民间龙纹则寓意吉祥、素雅秀美、气韵生动。它经历了从古拙到细致、从僵硬到生动、从无爪无鳞到有爪有鳞、从单龙对龙到成组多龙的演变过程,日趋成熟完善,并以分岔形的龙角作为定型样式,奠定了后世龙纹的写实风格。

这是1959—1960年出土于龙泉市大窑窑址,现藏于温州市博物馆的“南宋龙泉窑青瓷堆塑龙纹瓶”(图1)。该瓶通高22.3、口径6.6、足径9.5厘米,直口、短颈、瓶身呈四重宝塔式,圈足,瓶肩颈部堆塑一条体态矫健的龙纹,龙前塑一火珠。下腹部刻仰莲瓣纹。瓶盖作平面式,俯卧鸟形钮,子母口。胎呈灰白色,质地坚硬致密,修胎精细。通体施粉青釉,釉色莹润、匀净。口沿与圈足足端露胎无釉,呈火石红色。

元代瓷器使用龙纹有明确规定:皇家官府使用双角五爪,龙头双角昂首鬃毛飘洒,嘴巴张开显露出独牙锋利舌尖伸出,龙目圆睁带有威猛眼神,头大脖细、沿着身段慢慢变粗结实有力,一般龙纹鳞甲使用格纹,精细的会使用鳞片单勾的方法增加活力和层次感,四肢翻转分布均匀时隐时现,彰显非常有力的肘部扭动,并有肘毛衬出带动犀利指甲锐利无比。总之元龙凶猛,牙齿大,脖子细,爪子尖,龙纹颇具气势,开口露牙,无双须,脖子细瘦,爪子尖长,体表以细线描绘鳞片或网格纹。

此为重庆中国三峡博物馆藏的“元影青釉瓜形铁锈斑龙柄提梁壶”(图2)。该壶高12.2、底径6.8厘米,1954年出土于重庆市沙坪坝区小龙坎元墓。小口,壶体呈瓜棱球形,平底。泥塑昂首龙头作流,龙颈贴于壶身,龙身卷曲作提梁,肢尾鼓凸并贴于壶的上部,呈飞腾状。通体施青白釉,釉色白中泛青,腹上有一处铁锈斑,底无釉。造型独特,设计巧妙,为元代瓷器中实用性和艺术性相结合的完美器物,被收入《中国美术全集》。

明朝瓷器的龙纹形象,不同时期表现有不同特征。洪武时期的龙纹与元代类似,但头部变化呈圆脸猫形,五爪偏多,三爪较少,俗称“猫脸龙”。永宣两朝则是明代龙纹瓷器中最凶猛、最为厚重的“霸王龙”时期,此时的龙首夸大龙身较粗,毛发上冲,五爪呈风车状似鹰爪,显得无比的锋利、凶猛、威武。明中期没有了永宣时期的威猛,此时的龙纹像戴眼镜的老学究一派祥和,称为“眼镜龙”。嘉靖万历时期的龙纹,龙身变细、龙首变小,多以平涂的方式渲染;龙纹鼻子看起来像猪嘴,故称“猪嘴龙”。而崇祯时期的龙纹老态龙钟、毛发细腻,故称“老头龙”。

这是上海博物馆藏的“明万历景德镇窑黄地三彩双龙纹鼓凳绣墩”(图3),高33.8、底径23厘米。呈鼓式,中空,腹部上下各饰凸起鼓钉一周。座面绘双龙纹,腹部纹饰以紫色鼓钉为界分三层,上下绘卷草花卉纹,中部以黄釉为地,紫、绿彩绘双龙穿荷花纹饰。万历三彩色地多种多样,尤以黄釉为地的黄、绿、紫三彩为常见。此器造型敦厚、色调庄重,是万历三彩的代表器物之一。

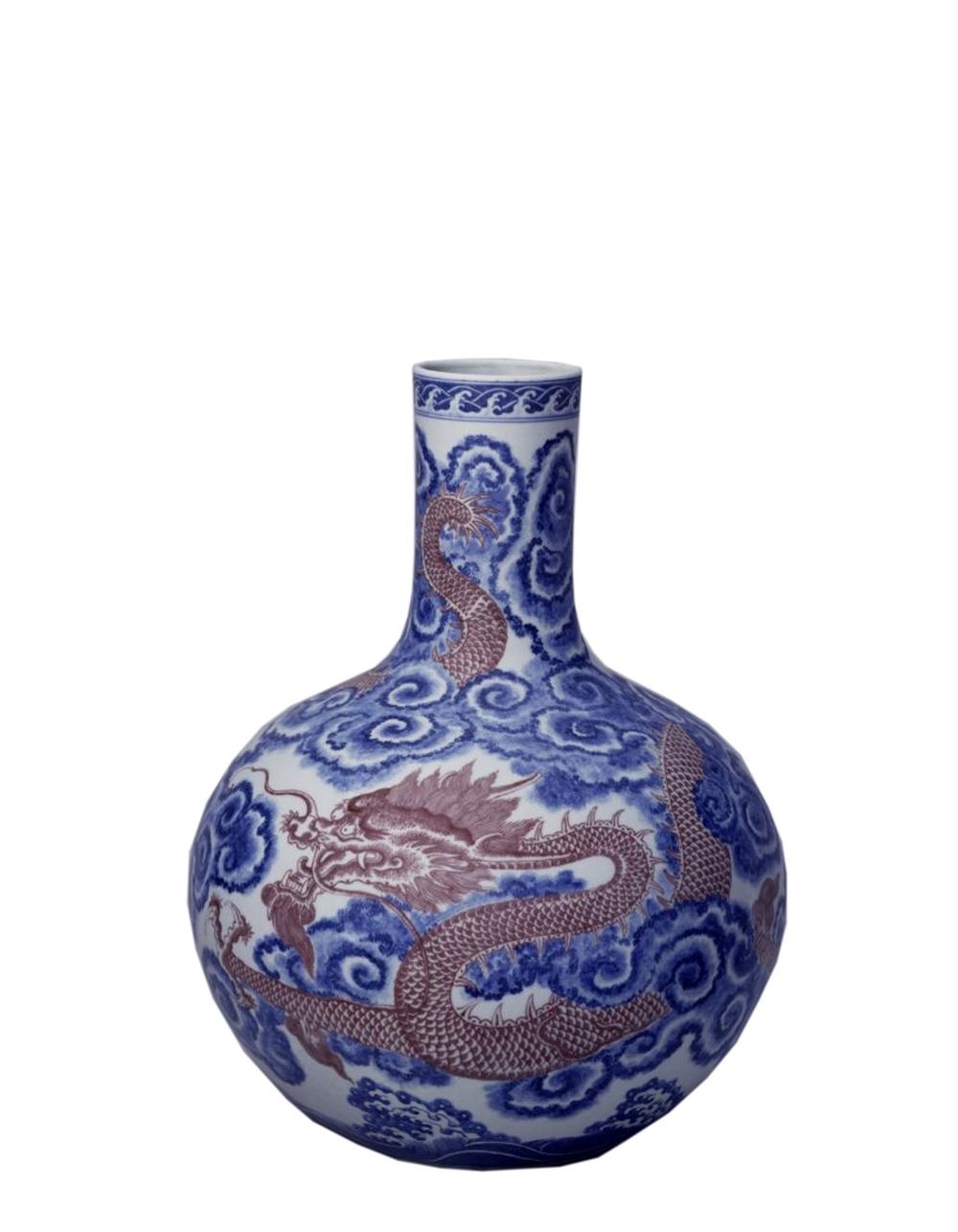

清康熙龙纹瓷则主要以云龙纹为主,构图上以龙为主、云为辅。雍正瓷龙纹给人中规中矩之感,最大的开创是第一次出现了“五爪夔龙”。乾隆龙纹瓷不仅数量众多,造型也大不相同;除了常见的角龙、应龙、夔龙,还有秃尾龙的大量出现。

此为北京故宫博物院藏的“清乾隆青花釉里红云龙纹天球瓶”(图4),高47、口径10.7、足径15.5厘米。瓶直口、长颈、腹浑圆似球、圈足。内施白釉,外壁以青花、釉里红绘云龙出海。外底署青花篆体“大清乾隆年制”六字三行款。天球瓶是明永乐、宣德时期景德镇窑的创新器型,多以青花装饰。清代雍正、乾隆时期又烧造青花釉里红、斗彩、粉彩等品种。此瓶造型稳重端庄,是乾隆时期官窑瓷器中比较常见的器型。图案画法借鉴清代顺治时期经常使用的“龙身在云中三现”的表现形式,龙身只露出三段,其他部分被浮云遮掩,故称“一身三现”,确有“云从龙”之感。此种斑片云纹,顺治时最为流行,康熙时亦常用,到乾隆时期画面更加写实。

嘉庆后清朝开始走下坡路,瓷器也是如此。其中的龙纹瓷器在造型上虽继承了前代的一些优点,但由于受到国力影响,瓷上的龙纹开始变得粗制滥造,龙纹也越来越世俗化,失去龙的威严,代表着皇权形象的没落。