■贵州龙里 周继厚

黄埔军校创建于1924年6月,至今已近百年。建校时称“陆军军官学校”,因其校址设于广州东南的黄埔岛,统称“黄埔军校”。

黄埔军校是孙中山在中国共产党和前苏联政府帮助下创办的新型军事学校。它以挽救中华民族的危亡为宗旨,以“亲爱精诚”为校训,为国共两党培养了大批杰出军政人才,在反帝反封建与民族独立的斗争中立下不朽功勋,为中国革命作出了重大历史贡献。

黄埔军校自1924年6月创办到1949年底迁移,25年间共举办23期,其中包括总校、各分校开办的训练班、培训班、军官队、军士队、宪兵科、骑兵科等在内,总计23万余人。在此期间,黄埔军校曾制发品种数量繁多的徽章,散见于博物馆、档案馆、黄埔后裔及民间的徽章实物有千余种。在浩如烟海的文献史料中,黄埔军校谱系极为繁杂,后人难以明确区分界定,当年就曾成立全国性的组织机构进行甄别。

黄埔军校于1924年1月开始筹备,3月举行入学考试。经严格挑选,录取学生350名,备录学生120名,成为第一期学员。5月第一期新生入校。孙中山任军校总理,廖仲恺任党代表。中国共产党先后派周恩来、恽代英、萧楚女、聂荣臻等担任军校的各种负责工作。1924年6月16日,黄埔军校举行开幕典礼。来自全国的教官和学生,包括中国共产党和国民党人共500余人齐聚一堂,举行隆重开幕典礼,孙中山亲临主持并致开学词,正式宣告黄埔军校成立。

图1为广州陆军军官学校开幕典礼纪念章,铜质,正面镌主题铭文,背面刻《总理训词》,1924年制作。

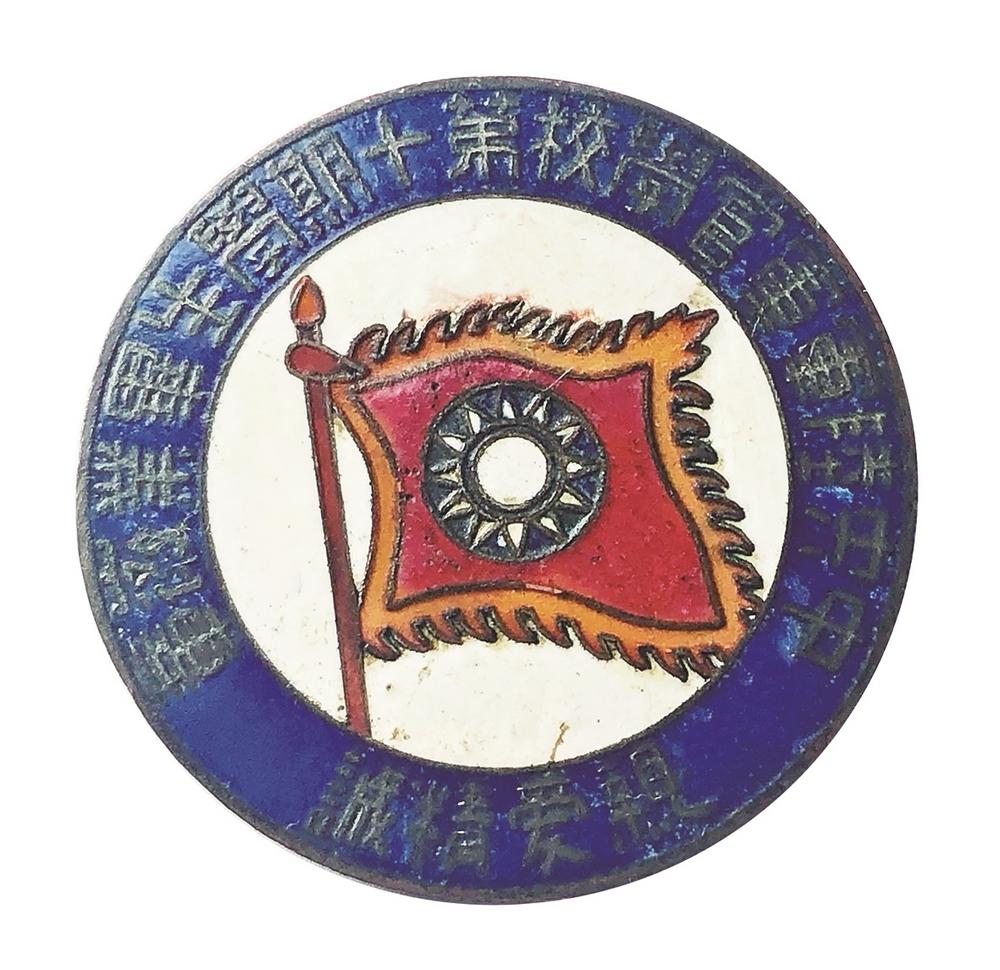

规范的黄埔军校徽章具有多方面特点。把握这些特点,有助于区分黄埔系的主流支脉。黄埔军校徽章多数为圆形,铜质珐琅,直径在2.8至3.2厘米之间;正面中间绘黄埔军校校旗,底边镌有“亲爱精诚”校训;背面刻有“明礼仪,知廉耻,负责任,守纪律”口号。

图2为中央陆军军官学校第十期学生毕业徽章。

黄埔军校徽章多数均镌刻孙中山提出的“亲爱精诚”校训。“亲爱”要求全校师生团结协作、相亲相爱、和谐共处。对黄埔生来说,就是对国家和人民要有深厚感情,爱国爱民,勇于牺牲,也可理解为对军校、对主义的热爱;“精诚”即精益求精、诚心诚意,包含着对学业和事业的执着追求,刻苦学习,脚踏实地,精诚所至,金石为开。黄埔精神的重要内涵是团结,凡同学都要相亲相爱、诚心诚意团结。继承和发扬“亲爱精诚”革命精神,在今天仍具有重要现实意义。

在黄埔系军人的个人简历中,一般称黄埔军校第×期毕业。但实际情况是黄埔前七期比较单纯,从1924年至1929年共培养毕业生13000余人,黄埔系核心成员均来自于此。

图3为中央陆军军官学校第六期毕业证章,银质,尺寸3.5×3厘米,背面铭文“亲爱精诚”“第六期”及三位数字编号。

此后的黄埔军校支系繁杂,从徽章考察,各班、队、科单独编组系列。如中央陆军军官学校高等教育班(简称“高教班”),设于1932年,分期召集国民党军各部现职将校集中训练,定期6个月。时值抗战军兴,各部队保送受训之军官,莫不效命前驱,义无反顾。到1945年抗战胜利,高教班共办十余期,每期受训学员500人左右,时间6—12个月不等,总计毕业学员达6000余人。

图4为中央陆军军官学校高等教育班第二期学员毕业徽章。图5为中央陆军军官学校军官高等教育班第十期学员毕业徽章。

据史料记载,仅1924—1936年间黄埔军校各期开办的班科就有学兵团、军官团、教育团、暂编大队、教育总队、电讯队、高级班、研究班、教育班、补习班、军需班、特训班、骑兵班等30余个,仅为抗战前黄埔军校的大概情况,抗战期间成都总校和九所分校谱系就更为庞杂。再加上中央各军事学校,包括陆军步兵学校、骑兵学校、炮兵学校、工兵学校、交辎学校、辎重兵学校、通信兵学校、兵工学校、军械学校、军医学校、兽医学校、海军学校、航空学校、防空学校等20多所中央军校的谱系就更为繁杂。

鉴于此,在抗战爆发前的1937年2月,当时的政府机构曾设立全国性“中央各军事学校毕业生调查处”(简称“毕业生调查处”)机构,在各省市机关部队设通讯处(即分处,1944年驻各部队通讯处518个),各县机关又设通讯联络组。

图6为中央各军事学校毕业生调查处证章,铜质,直径2.6厘米。

设毕业生调查处的目的是考核甄审,确定学籍,防杜假冒,便于联络,实质上也有整训军队,以备抗日之背景。毕业生调查处《组织条例》规定:调查处有指导、训练毕业生的权责,调查内容几乎囊括了与毕业生相关的所有方面。调查处成立后,即将此前中央各军校的各种训练团、班、队等百余个训练机构的毕业生加以甄别,按毕业时间先后,并入中央军校相应正式期别,享受正式待遇。如广州政治训练班与黄埔6期同时,就编入军校6期。

黄埔军校的沿革变化经历复杂过程。初设于广州黄埔长洲岛,曾称“中央军事政治学校”“国民革命军军官学校”和“国民党革命军黄埔军官学校”。1928年3月迁至南京,更名“中央陆军军官学校”,在武汉等地设八处分校。抗战爆发后,1938年该校迁至成都,并在洛阳等地设九所分校。1946年初最后定名为“陆军军官学校”。

图7为中央军事政治学校校章,背面铭文“中央军事政治学校”及三位数字编号。图8为国民革命军陆军军官学校广西分校毕业纪念章,1929年1月制作。

黄埔军校总校因校址改变,有黄埔、南京、成都三个时期。建校之初的黄埔时期相对单纯,黄埔系的精华均来源于此。1927年4月“国民政府”定都南京后,在南京筹设“中央军事政治学校”,同年11月改称“中央陆军军官学校”,规模日益扩大。有九期在南京入学或毕业的学生,即五至十三期,也是黄埔军校史上的一个重要时代。

按办学层次分类,黄埔军校大致可分为将校班、军官研究班、普通班、军官训练班和军士训练队五个层次,相当于现在的博士生、研究生、本科生、大专生和职校生。并且学制也大不相同,标准学制为三年,但后来由于战时所需,一般在一年左右。抗战时期各分校军士训练队属短期培训,最短仅为三个月,这些毕业生也被列入黄埔系。

黄埔军校创立后正式建立的分校是1925年的潮州分校。截至1935年4月,黄埔军校所设分校有潮州、武汉、长沙、南昌、南宁、洛阳、广州、成都共八个分校,因地取名。

图9为中央军事政治学校武汉分校证章,背面铭文央军事政治学校“武”(即武汉)及三位数字编号。图10为中央军校洛阳分校证章,直径3厘米,背面有“证章”戳印及两位数字编号。

抗战时期,黄埔军校设九所分校,按顺序起名:原来的洛阳分校改名第一分校;武汉分校早已停办,1937年在武昌南湖成立第二分校,后迁湖南武冈;第三分校成立于江西瑞金;第四分校原为广州分校改名;第五分校成立于昆明;第六分校原为南宁分校改名;第七分校成立于西安;第八分校设于湖北均县;第九分校建于新疆迪化。抗战时期各分校规模扩大,发展迅速,其中西安的第七分校尤为突出,各地报读青年学生有25000多人,受训学员有10000多人,反映出当时广大青年的爱国热情和抗日救国的牺牲精神。